Un lontano saluto

di Domenico Pinto

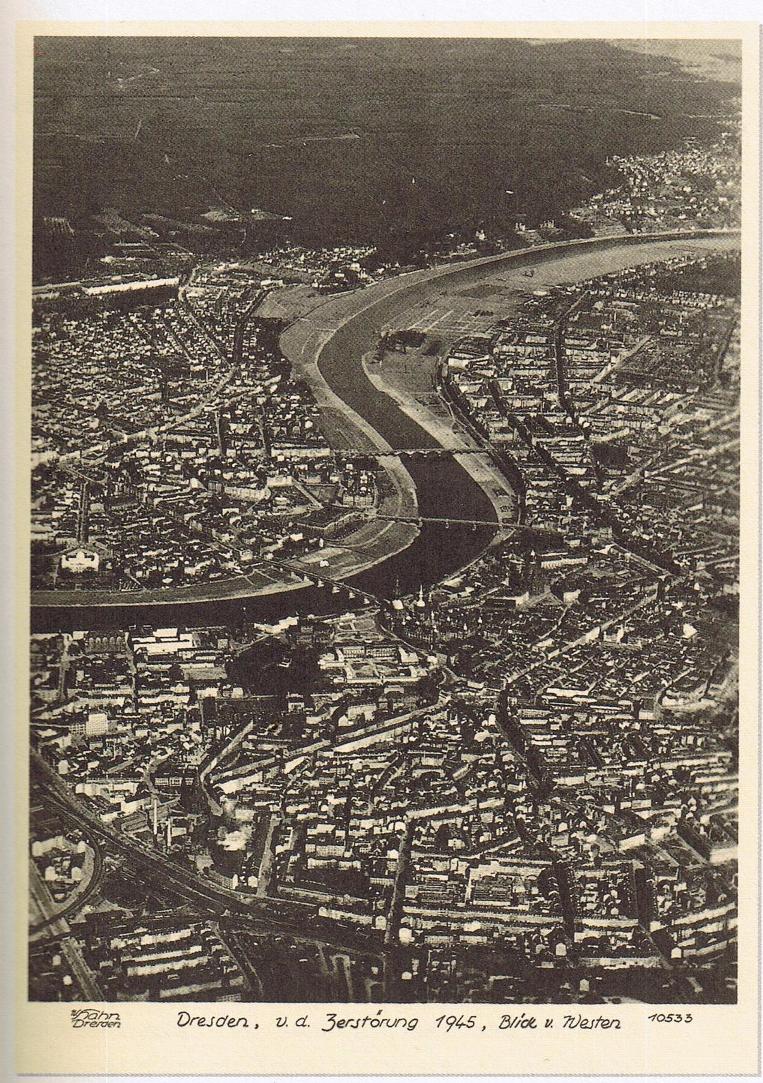

Dresda come appare prima che sia distrutta, nel fotogramma aereo da ovest, è un radiante traversato dai ponti Augustus, Albert e Carola; l’esse dell’Elba la taglia, quasi scaturita dalla mente di un geometra taoista. A quell’altezza il braille dell’abitato, in legno dolce, era ancora fittissimo.

Dall’isola ferroviaria, che non vediamo, a Racknitzhöhe, oggi vi sono cinque fermate di tram: Gret-Palucca-Straße (dal nome della ballerina amica di Beckett, che l’introdusse in città quando egli vi giunse nel gennaio del 1937); Lenné Platz, dove si apre a due passi il giardino zoologico (come i pachidermi in fiamme di Berlino, raccontati da W.G. Sebald, qui morirono tutti coloro che cercavano scampo, mentre gli struzzi invece fuggirono); poi Strehlener Platz, la lunga salita fino a Zellescher Weg, infine Racknitzhöhe. Abbiamo percorso questo tragitto tante volte, il selciato produce un rumore, in macchina, che da bambino sai subito di essere a Dresda.

Questo fotogramma aereo è l’apertura del Porzellan di Durs Grünbein (Suhrkamp, 2005), lui che ha mandato a memoria ogni tavoletta pretoriana della sua città: «Chiudi gli occhi, e la prima cosa che vedi: rovine / Ancora dopo quarant’anni, impresse a fuoco sulla rètina. / Conosci la pianta della città come le linee della tua mano».

Dal fascio di binari della stazione di Dresda – l’entelechia di varie poesie in Zona grigia, mattina (raccolta d’esordio di Grünbein, concepita fra il 1985 e il 1988) – è Jakob Abs a proiettare, sopra i grafici della cabina di scambio, tutti i transiti futuri, anticipandone la presenza; faceva aggetto, sui versi di questo primo volume, un metodo che diresti congetturale, intessuto di particole del discorso, di mosaici vocali, di una verità da rinvenire in rebus (nel dialogo a distanza fra Johnson e Gadda la cerniera del poliziesco epistemologico), e che ora, in Porzellan, conduce per forza di scrittura alla ricostruzione di un luogo nella memoria, un’area urbana fragile e non più esistente (Beckett aveva battezzato la città ‘porcelaine Madonna’). Di quanto spazio ha bisogno, nella memoria, un’assenza? Tale è questa sovrapposizione impossibile, con la bisettrice della Prager Straße, i nuovi centri commerciali, gli Hertie, i Karstadt, gli Häuser des Buches, e che porta dritto all’Altstadt, l’incisione su rame della città vecchia, alla collezione di porcellane, al fiume.

Con Porzellan viene interrotta la persistente sonata cartesiana (il lare di La Haye en Touraine è vivo in ogni forma all’interno del mondo poetico di Grünbein, fino all’ultima raccolta di saggi Der cartesische Taucher) per volgere, dopo i 33 epitaffi di Den Teueren Toten (1994), all’elegia e al planh più doloroso.

Il poemetto «della fine della mia città», come è nella campitura del sottotitolo, attraversa la distruzione di Dresda con un sistema di 49 strofe, nel solco dei Tableaux parisiens di Baudelaire, composte da dieci versi lunghi d’andamento trocaico, variamente rimate, sviluppanti una rete di responsioni ritmiche a largo raggio. L’incordatura di questi versi, quasi tesa da un ‘Ercole al trivio’ – facciamo man bassa di una formula di Gabriele Frasca, anch’egli pienamente inscritto, dagli anni ottanta, in una parabola estetica che attrae i relitti della tradizione nella centrifuga della modernità -, dà nuova prova del furibondo culto formale che già ne contrassegnava il ductus. Il loro smalto retorico è il referto d’una cristallografia più che decennale (il poema è stato pensato fra il 1992 e il 2005): l’alessandrinismo armato di Grünbein, per la sua città, stende un encausto su carta.

L’innesco dell’opera è dato dall’esperienza degli anni successivi all’annientamento di Dresda, in qualità di testimone secondario: « […] un severo grigio unificato / chiuse le ferite, e dell’incanto rimase – amministrazione. / Non perché necessario fu macellato, il pavone sassone. / I licheni crebbero, inestirpabili, sulle fioriture d’arenaria. / Elegia, ritorna come singhiozzo. A che pro rimuginare?». E tuttavia si tratta di una memoria che non potrà consolare («No, il ricordo, la provvista di leggende / è da lungo tempo esaurita, e ogni nostos viene punito») né potrà farlo una memoria meccanica del verso, perché il rituale magico che trapiantasse gli oggetti in una teca di tesi e arsi, pietrificherebbe – a non opporre uno scudo di scepsi e ironia – quale testa di Medusa della classicità. Ora flâneur ora archeologo, cronista, geografo e storico, l’io lirico di Porzellan non conosce sdegno per la distruzione né ripicca sentimentale, i suoi metodi, è stato detto, sono quelli dei sondaggi, della descrizione, dell’erosione di strati e l’analisi di fonti e resti materiali (Friedmar Apel).

Walter Kempowski, il grande custode di cose tedesche, avrebbe contrappuntato, dalle pagine del suo Der rote Hahn (*Banderuola rossa, 2001), ovvero, com’era suo uso, dai pochi pungenti fogli a prefazione dei propri collage: «Non la smetteremo mai di meravigliarci della mancanza di scrupoli di coloro che schiacciano i pulsanti rossi, e del coraggio e dell’energia di quelli che devono sempre mettersi a riordinare tutto».

Grünbein aveva già disegnato, in Lezione sulla scatola cranica, una Dresda che aggalla come in un tardo fissaggio, «un puzzle, tutto regale, con cui la guerra poté disinnescare gli orrori di un mondo di distruzione» (nella traduzione di A. M. Carpi); adesso egli muove, a sessant’anni dai bombardamenti effettuati tra il 13 e il 15 febbraio 1945, verso la compresenza dei tempi, e dunque in quel camminamento che non guarderà alla storia se non a partire da un’idea del presente: «Una fine simile, che porcata da melodramma. / Quanto tempo sarà passato? Ragazzi, e chi se lo ricorda. / Per il non ritorno conosco solo una parola: oggi». È lo stesso disincanto, alimentato dal senso di postumità dell’esistenza, che si ha quando il greenhorn domanda, in un luogo del poema, se la memoria sia ancora lancinante: «Se tutto ciò faccia ancora male? Solo uno spettatore può chiederlo, città nella valle» – forse qualcuno riconoscerà l’epiteto, greenhorn (pivello), che Karl May attribuì a una sua figura prima che questa divenisse il temibile Old Shatterhand della saga di Winnetou; presso Dresda, a Radebeul, v’è il museo dedicato a questo scrittore, fortezza d’infanzia negli slarghi aperti dalla guerra aerea. Qui «il genius loci, lui che tutto restaura», non ha mai cessato di riattivare, in quieta maniacalità, interi blocchi di passato: la nuova apertura della Frauenkirche (nel medesimo anno di pubblicazione di Porzellan), chiesa andata distrutta in quei giorni, come quasi tutto resto, pone ufficialmente termine alle ricostruzioni del dopoguerra.

Una memoria biologica, preconscia, respinge dai versi di Porzellan l’atrabile del Diavolo («Passato! Che parola sciocca! Perché “passato”? / Passato e puro nulla: identità completa» – Faust II, vers. Fortini), tale che il vecchio abitante di Dresda può asserire: «La memoria, altroché. Proviene da certe regioni del cervello / E poi vi fa ritorno. E l’origine, la casa sono / un mucchietto di sabbia in una duna mobile di neuroni […] È come una lettura del pensiero, quando dalle grondaie, / di notte al bancone Dresda risorge … un lontano saluto, / attraverso lo spazio e il tempo – dall’ipotalamo».

Con queste ‘schegge sotto la palpebra per una vita intera’, Grünbein ha fissato lo sguardo su un intervallo temporale da dove dirama ogni strada dei nostri giorni, e da cui sembra provenire il sorriso ionico, forse anche eginetico, di una Sibilla che ripeta l’acuminato responso: ibis redibis non morieris in bello.

[Questo articolo è apparso in «Alias», supplemento del quotidiano il manifesto, sabato 2 agosto 2008.]

Comments are closed.

gran bel pezzo. di dresda e della sua ferocissima e criminale distruzione da parte dei vincitori bisogna ancora parlare, in ogni modo. e conoscere gruenbein e kempowski; bravo domenico per quello che fai per la conoscenza della letteratura tedesca in italia.

ibis redibis non morieris in bello … una questione di virgole.

ottimo pezzo, che rileggerò attentamente, merita.

E siamo arrivati al punto che gli eredi dei bombardieri tolgono a Dresda il riconoscimento di bene dell’umanità perché i sassoni ci hanno costruito un ponte assolutamente necessario. Non bastava bombardarla, bisogna che resti anche congelata, che diventi un museo. Insomma: che muoia.

una vergogna, riccardo…. che schifo!

Veramente sono stati per primi due tedeschi a chiedere che venisse tolto il riconoscimento.

Quando ero un po’ giovane e lavoravo al mio famoso libro su Dresda, domandai a un vecchio commilitone di nome Bernard V. O’hare se potevo andare a trovarlo.

Lui era pocuratore distrettuale in Pennsylvania; io facevo lo scrittore a Cape Cod.

In guerra eravamo soldati semplici, esploratori di fanteria.

[…]

“Senti,” dissi, “sto scrivendo questo libro su Dresda. Avrei bisogno di uno che mi auti a ricordare; non potrei venire da te? Potremmo bere qualcosa, chiacchierare e ricordare assieme.”

Non ne fu entusiasta. Disse che non ricordava gran che. Comunque mi disse di andare.

“Il punto culminante del libro dovrebbe essere l’esecuzione del povero Edgar Derby” dissi. “C’era una tale ironia, in quella storia. Un’intera città finisce in cenere, e muoiono migliaia e migliaia di persone. E poi questo soldato americano viene arrestato tra le rovine per aver preso una teiera; gli fanno un regolare processo e lo fucilano”.

“Uhm” disse O’Hare.

“Non credi che il punto culminante dovrebbe essere quello?”

“Non me ne intendo” disse lui. “E’il tuo mestiere, questo, mica il mio.”

KURT VONNEGUT, Mattatoio n° 5 o La crociata dei bambini.

Anche la storia dei vincitori va riletta con senso critico. Non c’era alcuna ragione strategico-militare per radere al suolo Dresda. C’era solo la volontà, diremmo oggi, mediatico-terroristica.

@ Alcor,

prima di leggerlo, in epoca tarda, “Mattatoio n. 5” lo credevo un capolavoro…

A me è piaciuto moltissimo! Sbagliavo?

@macondo

perché lo dici a me?

ah, credo di aver capito, no, non sono io quello/a che ha postato sotto gli asterischi

resta da capire cosa sia un “sorriso eginetico”.

tipico di egina?

com’è un sorriso tipico di egina?

~ sorriso eginetico loc.s.m. lett., espressione attonita, come quella delle statue della scuola di Egina (IV–V sec. a.C.).

come il “maravigliato de’ a grotta” ‘nsomma … lo pastorello der presepe!

bel pezzo. Sono stato a Dresda negli anni ottanta, ben prima della caduta del muro, e ho visto con i miei occhi l’unica vera grande opera distrutta che era ancora lì tale e quale. Non lontano dallo straordinario Fürstenzug, la sfilata dei principi di porcellana che orna la Augustusstrasse, vi era la chiesa, penso la Frauenkirche (o la Marienkirche?), esattamente come se fosse stata bombardata la mattina stessa. Completamente a pezzi, forse opportunamente lasciata a ricordare al mondo la scientifica selvaggia ferocia con la quale il 14 febbraio del 1945, a giochi praticamente già decisi, gli inglesi la bombardarono mirando a uccidere quanti più civili possibile. Ho sentito un vero brivido nella schiena.

Alcor, sì, leggendo in fretta ti ho scambiata per l’anonimo asteriscato.

Lambertibocconi, no, figurati, de gustibus, il fatto è che forse l’ho letto troppo condizionato dal ritenerlo un capolavoro (letterario, intendo)

grz egino.

Densissimo. Le prime cose che mi vengono in mente sono che 1. so per dato acquisito che il bombardamento di Dresda fu una porcata, ma non ho mai capìto se sia stata una porcata, poi, utile a qualcosa; 2. continuo a non amare affatto Kempowski, e ammetto che le sue scelte di campo giocano il loro ruolo nell’idea che ne ho (a parte la prefazione di Raul Calzoni al Tadelloser & Kissenerikorda, che aggiunge una fogliolina tutta sua al gremito lauro); 3. non immaginavo minimamente che a Karl May fosse stato dedicato un museo.

Anzi, non era una pre-, ma una postfazione, giusto?

Comunque la dottrina di Pinto è impressionante, come al solito.