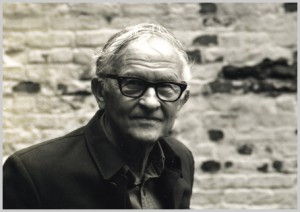

Una conversazione con Albert Maysles

In occasione del cinquantesimo anno di attività del regista americano Albert Maysles, l’intervista che segue si propone di fornire nuovi spunti di riflessione su classici come Salesmen (1968) e Gimme Shelter (1971). Maysles discute anche l’impatto della tecnologia digitale sulla forma documentaria, le differenze tra il Direct Cinema americano (di cui è tra i pionieri) e il cinema-vérité francese, e non lesina critiche a Micheal Moore. Nel 1960 Maysles si unisce al gruppo dei Drew Associates per esplorare le possibilità del Direct Cinema insieme al fratello David (scomparso nel 1987), Robert Drew, Richard Leacock e D.A. Pennebaker. Il Direct Cinema si distingue per la struttura non narrativa (l’uso limitato della voce fuori campo e l’assenza di una struttura a tesi), l’illuminazione povera, il suono a tratti inadeguato e le immagini sgranate. Dal punto di vista tecnico, i Drew Associates prediligono telecamere a spalla16mm come l’Auricon, ma usano spesso anche l’Arriflex o l’Èclair-NPR. Dal punto di vista teorico, il progetto dell’observational documentary appare come un approccio americano alla poetica zavattiniana del pedinamento e una variante aggiornata del “mito del cinema totale” baziniano. Il regista si pone idealmente come presenza metafisica e invisibile, ma nonostante ciò in molti momenti operatori di camera e microfoni appaiono sullo schermo, creando una tradizione che col passare degli anni diventa maniera. Tale espediente è usato per dimostrare ancora una volta l’apparente autenticità integrale del materiale filmico, per sottolineare l’approccio non interventista e non invasivo alla forma documentaria. In realtà la cinematografia fluida e informale caratteristica del Direct Cinema è organizzata tramite un uso meticoloso del montaggio parallelo, che crea percorsi e associazioni inedite che talvolta richiedono un notevole sforzo da parte di uno spettatore attivo. Insieme ai Drew Associates, Maysles gira alcune parti di Primary (1960), che segue la campagna elettorale di John Fitzgerald Kennedy in Wisconsin. Il momento più espressivo del film è senza dubbio la sequenza di 75 secondi che riprende il futuro presidente alle spalle, mentre entra nella Polish-Catholic Hall di Milwaukee: Kennedy si fa strada tra la gente, attraversa corridoi e sale le scale, fino a trovarsi sul palco, davanti a una folla adorante. Jean-Luc Godard riconosce immediatamente Maysles come “il più grande cameraman americano” e la sequenza diventa oggetto di numerose imitazioni in documentari musicali e rock star biopic: da Don’t Look Back di Pennebaker (1967) fino a Walk the Line di James Mangold (2005). Fondata la Maysles Film, tra il 1964 e il 1966 Albert e David girano una serie di ritratti di celebrità come i Beatles, Marlon Brando, Orson Welles e Truman Capote, spesso riuscendo a mostrare lati originali e inediti della personalità degli artisti. Salesmen (1968) invece segue le vicissitudini di quattro venditori di Bibbia porta a porta, a Boston, fornendo un memorabile approccio allo spazio urbano e un complesso scavo nella psicologia dei protagonisti. Due anni dopo è la volta del documentario sul rock Festival di Altamont, Gimme Shelter (1970), in cui Albert Maysles riesce a riprendere in “tempo reale” vari episodi di violenza che culminano con l’omicidio di Meredith Hunter. Questo lavoro segna la svolta modernista e auto-riflessiva della carriera dei fratelli Maysles, che decidono di interrompere il flusso fenomenologico delle immagini a favore di ciò che in altra sede ho definito “l’ontologia del replay”. L’approccio non cronologico agli eventi e un’analisi rigorosa della sequenza dell’accoltellamento di Hunter in sala montaggio sono elementi che contribuiscono a una parziale ricostruzione della tragedia consumatasi a pochi metri dal palco dei Rolling Stones. Il documentario diviene il simbolo della fine dell’era hippie ed evidenzia il lato oscuro della generazione dei baby boomers. Gimme Shelter è Woodstock (Michael Wadleigh, 1970) meno la gioia del sesso, Monterey Pop (D.A. Pennebaker, 1968) senza glamour psichedelico. A causa delle polemiche che seguono (alimentate anche da un’infelice recensione di Pauline Kael sul New Yorker), i Maysles abbandonano la crisis structure che contraddistingue i loro film fino a quel momento e si concentrano nuovamente su persone comuni o su artisti dalla fama più limitata: Christo’s Valley Curtain (1973), Gray Gardens (1976) e Vladimir Horowitz: The Last Romantic (1985). Albert Maysles ritorna a filmare i Rolling Stones, in qualità di cameraman, nel recente Shine a Light (Martin Scorsese, 2008). Scorsese gioca sapientemente sulle frequenti “epifanie” dei registi del Direct Cinema (vedi il breve ma significativo “cameo” di Maysles) e ci ricorda la loro vicinanza politica alla New Left (la presenza di Bill Clinton). In Shine a Light, Maysles riproduce la più famosa sequenza di Primary, alla rovescia, quando i Rolling Stones lasciano il teatro dopo il concerto. Celebrato dal New York Times come il “decano del documentario statunitense”, Maysles dirige una scuola di cinematografia ed è tutt’oggi attivissimo. Per filmografia completa, rassegna stampa e approfondimenti si rimanda al sito curato da lui stesso: http://www.mayslesfilms.com/

A quali progetti stai lavorando?

Sto lavorando a vari progetti. Uno di questi, In Transit, riguarda i treni…o meglio, coloro che viaggiano in treno in diverse parti del mondo. Filmo alcune persone mentre viaggiano in treno, ma l’aspetto più importante è la storia che si sviluppa nel momento in cui scendono. Per esempio, racconto la storia di una donna che non vedeva sua madre da quando aveva tre anni. La notte prima aveva ricevuto una chiamata da una signora che abitava a poche ore di distanza da lei, che le ha detto: “Sono tua madre! Prendi il prossimo treno e raggiungimi, ti aspetto alla stazione…”, ed io ho filmato quest’incontro. In Transit è un tentativo di far convergere varie parti del mondo in un film.

Che cosa pensi dell’avvento e della proliferazione della tecnologia digitale nella vita quotidiana?

Credo che la tecnologia digitale sia una cosa meravigliosa e la considero un progresso straordinario per vari motivi. Sul mio sito elenco 30 ragioni per cui ho iniziato a lavorare usando la pellicola e dopo mi sono convertito all’uso del video: per esempio l’aspetto economico, o il fatto che ci siano quaranta o sessanta minuti in ogni videocassetta invece dei 10 minuti del rullino di una macchina di 16mm. Non si perde niente mentre si filma, si può immediatamente guardare quello che si è girato invece di aspettare due o tre giorni che la pellicola torni dal laboratorio. La videocamera non è a spalla, così sono in grado di vedere molto di più e allo stesso tempo la persona filmata vede il mio volto invece che l’attrezzatura. Inoltre non si deve cambiare tipo di cassetta e tipo di pellicola secondo l’illuminazione e se si filma fuori oppure dentro, eccetera. Tutti questi problemi vengono evitati grazie all’uso del video.

I progressi tecnologici degli anni sessanta nel campo dell’illuminazione e del suono in sincrono sono spesso menzionati come condizioni determinanti per la nascita del Direct Cinema.

Esatto. Questo è stato un altro grande passo che ha fatto sì che il genere documentario si evolvesse concentrandosi più su quello che succedeva di fronte alla telecamera che sui problemi tecnici di ripresa.

C’è un ampio dibattito sulle differenze tra il Direct Cinema americano e il fenomeno simultaneo del cinema-vérité in Francia. Per esempio, Jean Rouch in Chronique d’un été interviene direttamente sul materiale filmato e commenta il proprio documentario, mentre tu rimani un osservatore esterno. Puoi dirmi qualcosa riguardo al tuo lavoro negli Stati Uniti e l’approccio francese alla forma documentaria?

Credo che negli Stati Uniti siamo arrivati più lontano, perchè abbiamo permesso al soggetto e al profilmico di parlare per sè. Abbiamo voluto dare agli spettatori l’opportunità di sentirsi più vicini agli avvenimenti filmati e di portare a casa qualcosa da disegnare nella propria mente. Nel momento in cui si prepara il terreno, o si intervistano persone di fronte a una telecamera, si limita la possibilità di scoprire quello che potrebbe succedere. Si inizia invece a imporre una specie di… come posso dire… punto di vista, che controlla gli eventi. Preferisco percorrere l’estremo di non controllare, di filmare con occhio acuto e con occhio poetico, in modo da scoprire quello che accade senza necessariamente sapere che cosa succederà dopo. Solo in post-produzione posso decidere se usare una voce fuori campo, oppure un ospite, o la colonna sonora nei momenti in cui credo di aver catturato il dramma.

Dove risiede il confine tra realtà e finzione? Hai affermato:“Come documentarista, ripongo volentieri il mio destino e la fede nella realtà” e hai parlato spesso del tuo amore per il soggetto. Anche i neorealisti italiani parlavano di una “realtà” cinematografica, della possibilità di riprendere la vita nel suo manifestarsi, narrando storie di persone umili e partigiani, storie di speranza e disperazione. Vedi una qualche possibile somiglianza con il tuo lavoro?

Forse c’è una qualche somiglianza con La strada di Fellini. Infatti avevo uno zio che assomigliava molto a Zampanò. Mi dispiace solo di non aver potuto filmarlo quando ero giovane, perchè credo che avrei mostrato chiaramente la differenza tra fiction e non-fiction. Mio zio in un film non-fiction sarebbe stato efficace come Anthony Quinn in La strada.

Questo mi fa venire in mente che hai sottolineato spesso l’importanza dell’elemento autobiografico nell’opera di un documentarista. In Salesman, per esempio, segui quattro venditori di Bibbia porta a porta a Boston, la città dove sei cresciuto. Credo che in alcune sequenze ci sia un’empatia particolarmente forte con i luoghi rappresentati, con quelle case specifiche, quelle persone, quelle… coordinate geografiche, il quartiere della tua infanzia.

Un aspetto che un documentarista deve ricordare è che c’è un grande vantaggio nella scelta dell’argomento. Quest’ultimo deve avere una qualche relazione con le prime esperienze del regista. Penso che una persona possa essere più perspicace e motivata a fare un film se i personaggi assomigliano a qualcuno della sua famiglia o richiamano qualche esperienza dell’infanzia. Penso che una persona scelga spesso un soggetto che trova molto strano: “Oh, devo fare questo film!” e poi scopre che “Oh…è perchè qualcosa di simile è successo nella mia infanzia!”.

Quindi hai scoperto spesso la motivazione alla base della tua opera durante la lavorazione di un film, e non necessariamente a priori?

Sì, esatto. Forse conosci un altro documentario su cui ho lavorato, il Blood Libel film su Mendel Belis [Scapegoat on Trial], il cui argomento è l’antisemitismo. Molti anni fa, quando ero bambino, mi hanno raccontato questa storia e i ricordi si sono impressi nella mia mente e fino al punto in cui ho trovato una motivazione molto forte per fare il film e per scoprire fino in fondo di cosa si tratta.

Nella transizione tra gli anni sessanta e gli anni settanta il tuo lavoro si avvicina all’alto modernismo, descrivendo sia gli eventi rappresentati, sia l’artificio tramite cui li rappresenti. Uno dei tuoi film più celebri, Gimme Shelter, non procede in ordine cronologico e adotta un approccio autoriflessivo. In una sequenza meta-documentaria cruciale, tu e tuo fratello ci portate in sala montaggio, dove proiettate ripetutamente il momento dell’accoltellamento di Meredith Hunter avanti e indietro, al rallentatore, in presenza di Mick Jagger.

Esatto. Durante il montaggio abbiamo capito che non avevamo la versione dei Rolling Stones su quegli eventi, ma ci siamo anche ricordati che loro ci avevano chiesto se fosse possibile vedere delle sequenze. Unendo queste due cose, abbiamo pensato: “Va bene, siccome ce lo hanno chiesto gli facciamo vedere una sequenza, e nel frattempo li filmiamo”. Non è stato qualcosa di programmato a tavolino, era quello che loro volevano e glielo abbiamo concesso.

C’è anche il tema della possibilità di vedere e capire completamente un evento mentre si manifesta davanti ai nostri occhi… ad un certo punto il fulcro del documentario si sposta dalla performance verso il pubblico.

Giusto, e c’è anche un’altra dimensione che emerge quando li filmiamo mentre ascoltano il playback di Wild Horses mentre sono in sala di registrazione, un momento che fornisce un ulteriore livello di interpretazione.

Dagli anni novanta in poi i tuoi documentari si occupano di svariati temi sociali: Abortion: Desperate Choices del 1992; Letting Go: A Hospice Journey del 1996; Lalee’s Kin: The Legacy of Cotton del 2000.

Tutti questi sono film che mi sono stati commissionati. Se qualcuno mi avesse finanziato, avrei piuttosto girato In Transit, che è un film che non offre nessun punto di vista specifico e apparentemente senza scopo, ma allo stesso tempo permette di studiare in maniera profonda l’intero sistema sociale americano. Però, di nuovo, senza imporre un punto di vista, senza dire cosa sia giusto e cosa no.

Ci sono alcuni avvenimenti drammatici nella storia degli Stati Uniti che sono stati filmati, come per esempio l’assassinio di Kennedy oppure, più recentemente, l’arresto di Rodney King. Come hai reagito davanti a questi documenti e cosa pensi della difficoltà di stabilire una chiara narrativa?

Mi rammarico che molti avvenimenti drammatici che capitano nel mondo non vengano documentati. Tre settimane prima dell’inizio della guerra in Iraq ho scritto una lettera al Pentagono, alla “persona giusta”, per chiedere di passare del tempo con alcuni soldati prima dell’invasione, per filmare alcune loro conversazioni, ma non ho ricevuto risposta. Se me lo avessero permesso, credo che questo ci avrebbe aiutato a raccogliere maggiori informazioni sui momenti iniziali del conflitto, quelli che precedono l’invasione. Siamo in Iraq per mancanza di informazioni. Se il pubblico avesse saputo veramente quanto era stupida questa guerra, la guerra non sarebbe neanche scoppiata. Ho girato un documentario sul Dalai Lama e sono affascinato dall’idea della non-violenza. Ci sono esempi di negoziazioni che hanno avuto successo senza ricorrere all’uso della violenza, ma non sono mai state filmate! Dovremmo avere più esempi documentati, così la gente capirebbe che la violenza non dovrebbe generare violenza.

Il tuo lavoro sembra essere il risultato di uno sforzo collettivo e la tua carriera include numerose collaborazioni prestigiose, a cominciare da quella con Jean-Luc Godard nel 1963. Come lavori in gruppo, e che cosa ha contribuito al successo di queste collaborazioni durante la tua carriera?

Noi cerchiamo dare credito ai responsabili del film. Rendiamo merito a coloro che sono incaricati del montaggio, ai produttori, ai cameraman e anche agli assistenti. In questo modo, io sono libero di non occuparmi del montaggio perchè non è la mia dote migliore (i responsabili del montaggio sono molto più in gamba di me). Il mio punto di forza è quello di operatore cinematografico e quello di mio fratello David il suono, ma anche la supervisione del montaggio. Abbiamo un buon gruppo, ognuno fa il lavoro che preferisce e viene riconosciuto per quel lavoro.

Sei un punto di riferimento per le nuove generazioni di registi. C’è qualcuno in particolare il cui lavoro nell’ambito documentario sarà rilevante negli anni a venire?

Non guardo molti film di altri. Ho aiutato alcuni registi a fare i loro film, ma devo aspettare un altro po’ e seguire i loro progressi per essere in grado di rispondere alla tua domanda. Ho delle opinioni forti sull’opera di registi come Michael Moore, ovviamente, perchè lui è una persona così preoccupata di trasmettere il proprio punto di vista che molti fatti veri non appaiono nei suoi film, anche se dovrebbero esserci. Lui non porta molto lontano la gente che filma perchè vuole sfruttarla per dimostrare il suo punto di vista, invece di svelare quello che sentono veramente.

In un certo senso il suo metodo sembra quasi antitetico al tuo.

Esattamente. Per esempio, lui ha commentato che “la gente si rovinerà”, e che lui non ha bisogno di spingerla a questo. Allora è questo che vuole veramente? Vuole che la gente si rovini? È questo lo scopo? No, dovrebbe fare qualcosa di meglio.

Hai filmato del materiale affascinante che ritrae celebrità come Orson Welles, Truman Capote, Marlon Brando, ma anche persone anonime. Sembra che tu abbia il dono di costruire una fiducia reciproca, di far sentire a proprio agio le persone davanti alla telecamera.

Credo che fin dal primo attimo, quando ci guardiamo, loro sentano che io sono lì, che mi piaceranno e che avrò la responsabilità di dire la verità. Sono convinto di poter farlo e di dover farlo e loro lo notano, dal mio comportamento. Quando inizio a filmare, lo notano. “Oh, è bello! È bello che lui sia così, che sappia quello che fa”. Poi la situazione continua a migliorare. Ma il materiale filmato nei primi momenti è tanto valido quanto tutto il resto, perchè stabilisco un rapporto velocemente per poter avvicinarmi a loro. È importante come guardiamo una persona e come questa persona guarda noi, e poi anche come ci immedesimiamo con i soggetti che filmiamo. Continuo a sottolineare quanto sia importante lasciare che le cose accadano e osservare correttamente invece di controllare, quindi penso che il modo più autentico di filmare sia mantenere la mente aperta e permettere che gli eventi svolgano il loro corso. Penso che questo sia l’approccio delle scienze sociali e anche della psicologia, poichè le interruzioni modificano il corso degli avvenimenti, e questo non è scientifico.

Cosa consiglieresti ad un documentarista?

Sul mio sito ho pubblicato alcune regole per girare un documentario. Due o tre regole molto importanti sono che bisogna essere innamorati del proprio soggetto, che bisogna filmare gli avvenimenti, e, cosa più importante di tutte, filmare la gente mentre prova qualcosa. Tali esperienze diventano le esperienze dello spettatore. In Salesman si sente veramente ciò che prova Paul quando non riesce più a vendere molto, ed è come se noi stessi lo provassimo. Questo è ciò che di speciale si può fare con un documentario, è il documentario al suo culmine, nella sua espressione naturale e più cinematografica: filmare le persone mentre provano qualcosa.

Per concludere, una curiosità personale. Il tuo viaggio in moto in Russia negli anni 50 è circondato da un’aura quasi leggendaria, però Psychiatry in Russia e Russian Close-Up non sono facilmente reperibili. So anche che il tuo primo film è l’unico che hai montato.

Sì, in quel periodo non sapevo niente di cinema e utilizzavo un’attrezzatura molto primitiva: una telecamera a molla, molto rumorosa, che poteva filmare per solo 3 minuti. Avevo una quantità molto limitata di pellicola e non potevo filmare col sonoro. Era come fare un film muto, anche se successivamente ho incluso una voce narrante per spiegare quello che si vedeva. Ma nonostante la limitatezza di mezzi, credo di aver girato un documentario molto interessante.

Here the original interview. A conversation with Albert Maysles