Parole come pietre, verità come sassi

di DaniMat

di DaniMat

QUESTA STORIA E LE SUE SORELLE

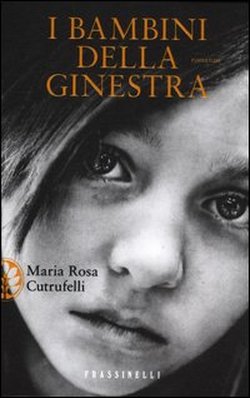

I bambini della Ginestra, romanzo di Maria Rosa Cutrufelli (Frassinelli, pagine 275), ha come punto di forza la scrittura, pacata e vibrante. L’autrice, originaria di Messina, dunque confidente con la propria madre terra, da sempre aperta alla sperimentazione nella lingua e alla esplorazione di generi letterari diversi, realizza qui una scrittura di forte impegno civile, sorretta da un’accuratezza documentale da saggista, da una voracità d’osservazione da repoter. Il romanzo prende forma dall’importanza delle carte (giudiziarie o d’archivio) e delle testimonianze: si struttura sul prudente riavvicinamento epistolare tra i due protagonisti, oltre a comporsi indicativamente di una serie di corollari documentali che non solo suffragano il vero romanzesco con la carne dei fatti, ma acclarano con l’intuizione, che è solo della letteratura, tutto il vero mai ammesso dalla Storia, e men che mai nei tribunali. Ribadisce l’importanza della letteratura nel custodire e diffondere la memoria di fatti e persone finiti spesso manipolati o dimenticati, questo libro, che segue a: D’amore e d’odio (2008), romanzo in cui per voce rifratta sette donne vivono e narrano le vicende che hanno fatto la storia del ’900; La donna che visse per un sogno (2005), su Olympe de Gouges che nel 1791 scrive una Dichiarazione della donna e della cittadina; o La briganta (1991), in cui Margherita, novella Medea, in una Sicilia magnogreca declassata a terra fuorilegge dai venti della Storia, si ribella e, senza un inutile sacrificio d’innocenti, elimina il proprio Giasone.

LA VERITA’ DEGL’INNOCENTI

I protagonisti/narratori erano bambini al tempo dei fatti che ingoiarono le loro vite: Calogero detto Lillo, divenuto orfano di padre, e Enza, figlia del farmacista di Piana degli Albanesi o dei Greci, che dal 1° maggio 1947 comincia a guardare ai grandi in modo diverso, delusa dalla scoperta bruciante che gli adulti della propria famiglia non possono più assicurarle una verità preconfezionata, ma contestualmente stimolata dalla rivelazione che anche loro con onestà intellettuale, offrendole un modello dunque, devono compiere un lavoro delicato per comprendere realtà ambigue senza lasciarsi ingannare sulla loro reale natura, sui misteri che le costituiscono. Lillo e Enza (e Giacomo, fratello di Enza e coetaneo di Lillo) avevano 10 e 7 anni quel giorno in cui tutto cambiò, e tornano a parlarsi solo nel ’72 in uno scambio di lettere che sigla il loro ritrovarsi, dopo che la vita, nella stessa tragedia, li ha uniti e subito separati, e tenuti a distanza di studio e in reciproco controllo, per diffidenza, eppure in sottile confidenza.

UN LUOGO, UN CONTESTO

Il 1° maggio 1947 accade il primo sanguinoso mistero della Prima Repubblica italiana, rimasto come poi molti altri sostanzialmente irrisolto. La strage di Portella della Ginestra, appioppata a un colpevole di comodo, il bandito Salvatore Turiddu Giuliano, cioè neutralizzata come delitto mafioso locale (contro ogni sensatezza – Giuliano non avrebbe avuto alcun interesse a sterminare la propria gente, semmai ne avrebbe avuto a difenderla), travolge i lavoratori e le loro famiglie in un paesaggio petroso che ha le caratteristiche magno–greche della grande tragedia classica, di vicende rese immediatamente epiche dallo stesso contesto che le contiene. Il toponimo, Portella, ci illustra un passaggio angusto, una porta stretta per usare l’immagine gidiana, unico accesso allo slargo dove anche quell’anno si celebra la Festa del Lavoro: si moltiplicano attorno al luogo e ai suoi fatti le indicazioni visuali di direttrici, vie e strettoie, per raggiungere aggirare sorvegliare o lasciare quel preciso tassello cartografico.

TRA TERMOPILI E FORCHE CAUDINE

Per quel passaggio stretto, quella gente va a morire alla Ginestra dominata da una piattaforma petrosa: il Sasso Barbato, da Nicola Barbato, medico socialista di origine arbëreshë (i greco–albanesi migrati in Italia lungo la sponda adriatica e in Calabria e Sicilia dal XV secolo dopo la calata dei Turchi ottomani a Bisanzio). Barbato, fondatore dei Fasci Siciliani dei Lavoratori, poi repressi dal Governo di Francesco Crispi (anche lui siciliano, e arbëreshë), da quella piattaforma aveva tenuto comizi ai lavoratori di Piana degli Albanesi, già Piana dei Greci. Nicola Barbato era riuscito, nell’area palermitana, a coagulare attorno a sé gl’interessi politici, e le lotte, dei lavoratori siciliani, e aveva condotto il successo delle forze socialiste e comuniste – la Sicilia, tra ’800 e primo ’900, era una terra libertaria, certo segnata dal brigantaggio, ma legata al resto d’Italia nelle lotte progressiste, o più semplicemente anticonservatrici. Tutta la repressione successiva non solo rafforzò la mafia (chiamata in correo dalla politica conservatrice pur che fosse), anche col ritorno dei picciotti indesiderati, per fedina criminale, in America (Giosef, picciotto ’sperto, pomatoso ne è degno esemplare nel romanzo della Cutrufelli), ma tolse respiro alla Sicilia, la arretrò in un arcaismo senza gloria, e senz’aria. Tutto finì tumulato (da vivo!) in un vicolo cieco depressivo, in una strettoia appunto, in cui la vita delle vittime, dei loro disgraziati congiunti superstiti, un intero villaggio, Palermo e tutta la Sicilia, e che dir se ne voglia l’Italia intera, tutti senza eccezioni salvo colpevoli mandanti e profittatori, tutti rimasero intrappolati – come accade per certi labirinti verso i quali c’è solo il viaggio di andata, senza che mai emerga una via di fuga da cui tornare alla circolazione libera.

LINGUA COME IMPASTO

Nel romanzo della Cutrufelli, com’è logico in un’opera d’ingegno in cui la base è costituita da una fittissima documentazione (giudiziaria, storica, giornalistica), e l’invenzione dà voce a creature coinvolte e condizionate per sempre nella strage senza autori di Portella della Ginestra del 1°maggio 1947, è mirabile il tessuto della lingua, pulitissima e lineare. Da essa si ricava un intero glossario di ‘sporcature’ siciliane: schiffariati (nullafacenti), carnezzeria (macelleria in senso figurato), mutangolo (un ‘falso amico’: sembra voler dire ‘mutevole’ e invece significa ammutolito, anzi ’affetto da mutismo’), meschino/meschinello, babbaluci che dalle mie parti sono le ciammaruche (le lumache), trazzera (tracciato, sentiero), scògnito (sconosciuto, ignoto) – una sfilza di termini che spesso scivolano in terminologia idiomatica, figure del discorso, metafore: la carne dei fatti appunto, la femmina pittata, i dorminterra (come il nonno di Enza, a sfregio e con spregio, designa i contadini).

La lingua, dunque. Dei due superstiti protagonisti, Lillo e Enza: è l’italiano buono di chi ha studiato, in cui spesso si affacciano le espressioni della loro terra, come retaggio confidente e insopprimibile di radici ben custodite, che disegnano una cultura d’affetti; dei capimafia e dei picciotti: processati a Viterbo in una chiesa sconsacrata, in gabbia (gabbia grande e gabbia piccola secondo gerarchia) nell’abside, parlano un siciliano stretto che negl’interrogatori e nelle fasi interlocutorie tra magistrati o avvocati e imputati richiede degl’interpreti, ed è un codice chiuso, denso di simbolismi e tessuto sui rapporti di forza, sulle relazioni sociali intentate a dominare territorio; e dei campieri, di zu’ Cicco, di zio Alfio, della gente di Piana degli Albanesi, di San Giuseppe Jato, di Cipirello: è l’italiano in dialetto, un canale molto mosso – lingua ancorata alla terra, però comunicante.

ORFANO, VITTIMA, DISGRAZIA, BOMBARDINO, INVERITA’.

Alcune parole si impongono nelle vite di Enza e Lillo. ORFANO: lo è Lillo per la strage della Ginestra che gli ha ucciso il padre – Enza scopre con sgomento che non solo può capitare di nascere orfani, ma (non si è al sicuro mai) si può anche diventarlo. VITTIMA: lo è il padre di Lillo, e come lui i morti nella strage del 1° maggio (tra loro anche dei bambini), ma anche chi è rimasto (vedove, orfani: come Lillo e sua madre) – una parola che ha in sé un curioso senso di esclusione isolamento e vergogna, un assurdo senso di colpa: la sensazione di disagio di chi è reso diverso da un delitto. DISGRAZIA: da qui per Enza e Lillo si avvia un percorso di verità, di sovvertimento dell’assurdo corrente che è finalmente un cammino di liberazione, perché ciò che è accaduto a Portella della Ginestra non è una mera fatalità o una calamità naturale, ma un vero e proprio attentato, un omicidio su larga scala – prenderne coscienza recuperando la piena padronanza di sé e sulle proprie vite è il riscatto civile che il romanzo realizza contro il traffico della INVERITÀ, altra parola–chiave del libro. Come spiega lo zio Alfio, tutore di Lillo, ciabattino saggio come lo è il popolo sano, l’INVERITÀ non è il contrario della verità ma la sua addomesticazione, una sua ufficializzazione a scapito del vero che mistifica i fatti secondo il comodo dei potenti. L’ultima parola è BOMBARDINO, che designa un correlativo oggettivo vero e proprio: metonimia che racchiude per sineddoche ciò che resta del padre di Lillo, il suo flicorno baritono appunto, ottone da banda suonato dal comiziante – di lui, tumulato come le altre vittime in una fossa comune (come un delinquente!), non ci sono spoglie ma solo questo ingombrante strumento, finito a campeggiare su un comò.

PAROLE COME PIETRE, VERITA’ COME SASSI

Una tragedia dunque corale e orale, in cui parlare serve a mettere ordine, e a trovare la verità, mentre tutto il contesto cerca di dettare la regola aurea e comoda del silenzio. Dunque non solo acquista valore epifanico il paesaggio petroso, arido e duro, dentro cui i fatti si sono svolti (e chi è rimasto stenta eppure si ostina a muovercisi, per non perdere per sempre il valore della perdita), ma diventa significativo un dettaglio: il cane di casa, Giosi, ha l’abitudine di trovare sassi e nasconderli sotto il letto di Enza. Si fa luminosa la corrispondenza tra questa abitudine del cane e la sensazione da parte di Enza di avere sull’anima lo smarrimento e il peso del silenzio sui fatti della Ginestra, proprio come se portasse un sasso in bocca – un segnale, mettere un sasso in bocca a qualcuno che viene punito per non aver saputo rispettare l’ordine del silenzio, anche mafioso. A proposito di mafia, troviamo nel romanzo una traccia potenziale della misteriosa origine di questa parola: kalimàfion era l’alto cilindro nero dei papàdes, i preti del rito grecobizantino introdotto in Sicilia fin dalla migrazione grecoalbanese del XV secolo, mentre i cattolici di rito latino non ebbero dopo la strage della Ginestra a propria consolazione neppure la benedizione dei parrini…

CHIUDE UN’APERTURA

L’ultima immagine è un salto che Enza dovrebbe trovare il coraggio di compiere in macchina, imboccando un viadotto dal corpo sottile sospeso nel niente con le sue esili e tese volute da macro nodo scorsoio in cemento: un balzo che la riporti dove è attesa, alla Ginestra, dove tutto era rovinosamente cominciato, mentre nel cuore resta a pulsare il grido di Nicola Barbato, Pane pace e poesia.

Da leggere tenendo a mente il magistrale film di Francesco Rosi “Sakvatore Giuliano”.