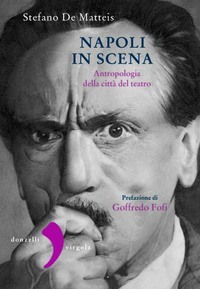

Napoli o scena?

Napoli dopo Napoli

Prefazione di Goffredo Fofi

a Napoli in scena

Antropologia della città del teatro

di Stefano De Matteis (Donzelli Editore)

Da Napoli si è sempre sopraffatti. Perché non c’è una sola Napoli, ma molte Napoli spesso tra loro non comunicanti. Molti anni fa, presentando al Piccolo Teatro di Milano il libro di un’amica indimenticabile, Fabrizia Ramondino, essa stessa un concentrato non sempre armonico di più Napoli, paragonai Napoli a New York, scandalizzando qualcuno. Non c’è una sola New York e non c’è una sola Napoli, tanto più se, come dovrebbe esser giusto e come altrove avviene, per esempio a Milano, la comunicazione tra hinterland e centro è scarsa. Ci sono molte New York che si ignorano a vicenda, e si può vivere tutta la vita dentro una Napoli ignorando le altre. Lo stesso dialetto cambia, ha parole e inflessioni che non si ripetono da un posto all’altro, e oggi non ha più nulla a che vedere con la città, salvo che nelle leziosaggini dell’accento – in un dialetto diventato, qui come altrove, un italiano misero e bastardo – di una piccola borghesia senza qualità e senza identità, come dovunque.

Quando nel 1972 decisi improvvisamente, esasperato dalla rapida degenerazione dei movimenti post-’68, di lasciare Milano e trasferirmi in una città del Sud dove non avevo amici e avrei dovuto ricominciare da capo, e scelsi Napoli perché affascinato dal suo mito ma soprattutto perché era il Sud più raggiungibile e vicino, mi presentai a due scrittori che avevo voglia di conoscere e nei quali speravo di trovar delle chiavi per la comprensione della città. Erano Luigi Compagnone e Vittorio Viviani, con i quali avevo avuto rapidi contatti epistolari perché del primo avevo recensito qualche libro e del secondo avevo ammirato la storia del teatro napoletano e lo sapevo figlio del grande Raffaele (di quest’ultimo avevo proposto a Einaudi la pubblicazione dell’opera d’accordo con Vittorio e ne avevo avuto una risposta negativa perché, mi dissero, Eduardo, un nome importante nel loro catalogo, avrebbe potuto aversene a male; fu invece Vittorio a rifiutare la possibilità di un’edizione in più volumi, da lui stesso curata, per l’«Universale» della Feltrinelli perché non si sarebbe trattato di un’edizione all’altezza di quella einaudiana di Eduardo nella collana dei «Millenni»), mi colpirono i diversi contesti in cui si erano confinati. Ai margini di Posillipo il primo, lontano da una folla non amata e dai suoi riti e rumori, come un amante deluso e amareggiato, e a due passi da piazza Dante il secondo, tra i suoi libri e a un passo dai vicoli dei Tribunali, di Spaccanapoli, della Sanità, innamorato di una plebe della cui vitalità continuava a meravigliarsi.

Nel breve intermezzo prima di trovare una collocazione attiva in un’iniziativa nuova e di gruppo – la Mensa dei bambini proletari di Montesanto grazie alla quale ebbi finalmente a saziarmi dei rapporti con il cosiddetto sottoproletariato, che scoprii, con Fabrizia e i suoi amici, che andava piuttosto chiamato proletariato marginale e nei cui destini mi immersi e identificai per molti anni –, fu in parte su suggerimento di Vittorio che intrapresi una sorta di viaggio dentro il

mondo dello spettacolo napoletano alto e basso, frequentando i cinematografi solo a seconda delle programmazioni mentre i teatri tutti!, per il bisogno di vedere e capire. In realtà, della vita vera ero spaventato, non sempre capivo il dialetto, duro e diverso da quello del cinema, e non capivo l’unico mondo che mi affascinasse, quello appunto del «sottoproletariato», nonostante mi sentissi preparato dalle passate esperienze palermitane degli anni cinquanta. Erano molti, allora, i teatri e teatrini napoletani, in centro e in periferia, e quasi tutti fatiscenti salvo quei due più borghesi che ospitavano il teatro di rivista e le noiose compagnie di prosa nazionali e si riempivano soltanto quando Nino Taranto vi sciorinava il suo repertorio comico-patetico (e il Viviani tardo e pacificato, sin troppo, e addomesticato dall’attore); erano molti e di uno in particolare divenni uno dei frequentatori più assidui, il Duemila, dalle parti della ferrovia, che ospitava una formidabile compagnia di sceneggiate i cui lavori (tre rappresentazioni al giorno, due il giovedì perché la mattina era dedicata alle velocissime prove del nuovo spettacolo settimanale) mi furono di grande ammaestramento non sulla realtà ma sull’immaginario della «plebe» napoletana e campana.

Da questo «censimento», sconfinando a volte oltre le periferie, nei paesini e borghi dei dintorni spostandomi su mezzi pubblici – che mi sembravano di per sé dei teatri e mi ricordavano le parole di una canzone di Sergio Bruni, un altro idolo della mia adolescenza proletaria, Palcoscenico («’e strade ’e Napoli chesto so’, nu palcoscenico ») –, appresi a conoscere buona parte della geografia napoletana, l’immensa città costiera e le sue colline, e la pianura oltre le colline.

È per questo che lessi avidamente, a suo tempo, Lo specchio della vita di Stefano De Matteis, con il quale avevo avuto e ho ancora la fortuna di condividere non poche esperienze e passioni. È per questo che ho letto altrettanto avidamente questo saggio, che ne riprende e aggiorna e approfondisce i temi, cercandovi e trovandovi adesso qualche risposta allo sconcerto con il quale ho assistito, nel corso degli ultimi decenni, alla «mutazione» della realtà napoletana, e diciamo pure, pasolinianamente, al genocidio del suo popolo, della sua cultura.

A Napoli questa mutazione è avvenuta più lentamente che altrove, e la vera svolta è stata quella del terremoto del 1980, la data che ha approssimativamente segnato la scomparsa di un ceto e della sua cultura. Non più «cultura del vicolo», narrata in teatro nel suo bene e male da Raffaele Viviani, perché il «proletariato marginale» ne è stato in buona parte espulso e la parte che vi è rimasta sembra essersi maggioritariamente adeguata – anche per le costrizioni della sopravvivenza – a una morale non più ambigua e ricca e complessa, consolidata nei secoli, ma affine a quella della piccola borghesia più insicura o a quella della piccola (o grande) criminalità. Nelle pagine di De Matteis l’analisi di questa mutazione è condotta con un’attenzione e un rigore che non escludono affatto la partecipazione, ed è questo, io credo, il merito maggiore del suo lavoro. Si direbbe che egli non ami viversi come uno di quegli scienziati sociali e di quegli storici dello spettacolo che analizzano la cultura di un popolo nella sua realtà antropologica, nel suo fondo economico e sociale, nella sua formazione storica e nelle sue manifestazioni nel corso del XX secolo e infine nelle sue rappresentazioni teatrali (ed egli avrebbe potuto con altrettanto acume parlare delle feste, della loro sopravvivenza e dei loro cambiamenti), e si è messo invece in gioco, in questo saggio, come qualcuno che ha preso parte a quei mutamenti, da napoletano attivo nella realtà cittadina che è protagonista, testimone e analista allo stesso tempo.

D’altronde, se i suoi modelli teorici erano Turner o Sahlins, quelli «letterari» appartenevano squisitamente alla storia della città, con La Capria e con la Ortese assistiti dalla luce dell’arte e non solo della storia, mentre di Belmonte ha apprezzato la distanza che appartiene a chi viene da altrove e a cui la scienza ha insegnato come difendersi dal coinvolgimento e dalla fascinazione di una diversità avvincente. Ha voluto mantenere vigile, si direbbe, anche l’attenzione sulle proprie reazioni di membro di quella comunità che sente il bisogno di studiarla, che vuol conoscerla per motivi non soltanto accademici ma per interrogarsi anche su di sé. Vuol sapere di dove viene, e, attivamente, dove bisognerebbe andare: quale destino la cultura di cui ha fatto e fa ancora parte, la sua città, potrebbe e dovrebbe avere.

Quando Lo specchio della vita uscì si era nel 1992, Antonio Bassolino sarebbe stato eletto sindaco alla fine del 1993 e si era nel pieno di quel bel momento della città che venne chiamato avventatamente «rinascimento napoletano». C’erano cose che giustificavano quella definizione, ancorché esagerata: un risveglio intellettuale e artistico notevolissimo, nel cinema e nel teatro e nella canzone, nell’università e soprattutto nelle speranze di un popolo che gli anni di Tangentopoli avevano trascurato e vilipeso. Gli anni di Rasoi, atto finale e canto di morte di una storia ma anche segnale di una riflessione che sembrava aprire a una nuova nascita, che azzardava insolite prospettive.

Fu proprio il governo bassoliniano della città e poi della regione a soffocare, di compromesso in compromesso, i fermenti di una stagione vivacissima e a farne morire le speranze di rinnovamento, soprattutto fra i giovani, consegnati al cinismo dell’immutabile. Dopo di allora, Napoli è diventata una realtà confusa e spuria, in parte fagocitata da una «post-modernità» che è qui più fittizia di altrove: una città più che mai incapace di ragionare su di sé, sul proprio destino.

Scompare la memoria viva di una grande tradizione ed è vicino il tempo in cui i giovani napoletani ignoreranno Eduardo e Totò come già hanno dimenticatoMurolo e Bruni. E non ci sono in giro i portatori di un progetto collettivo che non sia di accettazione dell’esistente. Tutto viene deciso altrove o alle spalle del «pubblico» (una parola che sembra aver perso di significato perfino nel teatro, dove chi va oggi in scena sarà domani in platea e viceversa), nell’ingannevole chiasso del consumo e del consenso, i feticci di cui la crisi va svelando la corruzione e la miseria. Gli intellettuali della città – professori, giornalisti, artisti…– non si sono mai dimostrati altrettanto impreparati a un’interpretazione attiva delle sue (e delle loro) contraddizioni, e mentre è il Mediterraneo a segnare sempre più fortemente il contesto futuro, essi vagheggiano di un’Europa che la e li trascura e molto probabilmente la e li trascurerà sempre di più in futuro.

La scena non è affatto vuota, rimane anzi strapiena perché nel frattempo, secondo la logica abnorme degli ultimi venti o trent’anni, anche a Napoli i giovani hanno fatto l’università o qualcosa di equivalente, livellato al basso, e sono stati illusi e beffati dalla società dello spettacolo diventando quasi tutti «creativi»; ma il poco che non assomiglia questa scena ad altre scene «globali» può anche apparire come una parodia provinciale e stantia di quel condizionato caleidoscopio,

e la «tradizione» è diventata il cincischiamento di un’eredità non più amata e di cui non si è più degni, di una «scuola» di cui si è perduta la linfa.

Lo strappo è stato invero grandissimo, la novità avvilente e il futuro sommamente incerto. Cosa rimane, oltre la famiglia, ancora una volta, e il suo piccolo contesto umano così ben raccontato nelle pagine di questo saggio? Per quanto riguarda il teatro, confesso di essere molto più pessimista – per quello napoletano come per quello nazionale – di quanto l’autore non dichiari di essere. L’incertezza è globale, ma se altrove la crisi sembra in grado nonostante tutto di sprigionare nuove energie e nuove proposte, liberando molte menti e molti cuori dalle nebbie, tuttavia dorate, degli anni passati, a Napoli

le minoranze sembrano più minoranze che altrove, più isolate che altrove, circondate come sono dal rumore pettegolo in cui

un’intera cultura si avvilisce e distrugge, più che altrove ignava e compiaciuta perché più cupo è il suo sfondo.

Questo libro si apre e si chiude di fronte alle Sette opere di misericordia di Caravaggio, nel cuore o nel ventre della Napoli dei vicoli,tra Storia e Natura. Il quadro della società napoletana che oggi si presenta ai nostri occhi, quella che De Matteis ottimamente studia e discute, ha invero qualcosa di seicentesco, dipinge un’insicurezza di cui la città non vuole avvertire la minaccia e dove rari sono i misericordiosi e ancor più rari i coscienti.

Roma, ottobre 2012

Grazie mille Francesco! Napoli è diversa, merita amore. Mi dispiace di paragonare Milano e Napoli. Milano è una città dedicata al denaro, pulita, liscia, ma senza cuore centrale. Napoli mi entra nel corpo, mi prende con amore. Ho sentito qualcosa di triste in me a Milano, il sentimento di essere fuori, senza identità. Solo nel parco Sempione, ho provato gioia. Mi mancava, credo, la vita della gente, di essere toccata, di entrare nel cuore intimo della vita- e il mare, il fiume non era visibile. Una città senza acqua, ossa di città. Napoli merita di avere un progetto per sottolineare la sua bellezza, perché con il ricordo dell’estate, mi viene in mente la parola: abbandono.

Anche véronique non è immune ai luoghi comuni.

Mi è molto piaciuto il testo Francesco, grazie mille! Sono stata a Napoli nel 2010…devo dire che me ne sono innamorata tanto che mi manca, molto, ogni giorno. Spero solo di poter tornare.