Rue Franklin

di Davide Vargas

È un bacio leggero che un ragazzo poggia sulle labbra di un altro giovane orlato da un pizzetto rossiccio. Poi si toglie il berretto e brillano due occhi. Allungati, truccati e verdi. Bellissimi. Ha la testa rapata. Il cielo ha il colore dei fumi di scarico delle macchine che passano su rue Beaubourg. I due ragazzi si avviano verso l’ingresso alla biblioteca del Centro Pompidou. Nella piazza c’è già la fila che parte dalla fontana Stravinsky, si allunga fino al cesso chimico tra i grandi aeratori bianchi e poi rigira. Tutto per la mostra di Salvator Dalì. Forse per la pubblicità, dice con i suoi denti bianchissimi. Perché è facile, risponde il ragazzo con gli occhi imbruniti e gli accarezza lievemente il culo rivestito dalla tela di un jeans largo e cadente. Si sorridono. È una libertà tenera. Quasi languida. Come la luce che si impasta con i toni bruciati dei platani arrampicati nel cielo che si scurisce ancora. Una cosa diversa dalla furia di Dean Moriarty. Altri tempi e altri luoghi. Davanti al centro Pompidou c’è una grande scultura: la testata di Zidane a un Materazzi che ha sul viso la smorfia della colpevolezza. Una visione di parte. Come tutto ciò che riguarda le colpe. La gente si fa fotografare. Arriva ai polpacci dei due giganti. E nella fontana di Tinguely non c’è acqua e sul pelo del fondo umidiccio i pacchetti di sigarette restano incagliati tra i meccanismi gli ingranaggi i cavi. Le figure di alluminio scoloriscono. I due ragazzi stanno entrando.

Una voce che dice: Baudelaire. Una donna con i capelli crespi raccolti in uno chignon e due occhialini da topo come in una striscia di Art Spiegelman. Alle tempie i capelli sono ancora più crespi come le basette di un uomo. Un’altra segue il suo dito puntato all’edificio sulla Senna. Altri occhialini e un caschetto di capelli bianchi. Una targa recita: Baudelaire y vecut en 1842 et 1843. La lunga sequenza di finestre con gli scuri chiusi e spellati si perde in fondo. Un fronte compatto. Sull’altra sponda, l’Istitut du Monde Arabe. Da qui si legge tutta la forza urbana dell’intervento. È il terminale del fronte dirimpettaio. Si aggancia all’esistente e ricurva verso il corpo di fabbrica più alto. La facciata con i famosi merletti di metallo, meccanismi di tanti obiettivi fotografici. Praticamente ricurva verso se stesso. Dentro c’è una mostra di architetti arabi. Giovani. Marocco. Libano. Disegni e fotografie di opere. Roba interessante. C’è una specie di ingenuità. Senza malizia. Mi spiego: riferimenti a immagini mille volte viste. Ma glieli concedi. Sono quasi necessari. Cosa che non sei disposto a tollerare altrove. Sarà la solidarietà tra chi vive contesti difficili. Eppure non c’è paragone tra i dolori. L’altezza della sala non supera i due metri e venti. Una bella sensazione. Lo spazio che occorre. Da noi non sarebbe possibile. La facciata appare congelata. Riflette i colori della città. Brandelli di cielo. Che si è schiarito. Oh, non molto. Un grigio-azzurro polveroso calato sulla città. I graffi degli alberi spogli. I platani solenni. Magnificamente infelici. Le luci puntuali della città. I rossi dei semafori. Le luci arancioni. Bluastre. I gialli. Vapori di mercurio. I viola. Di sodio. Dal parapetto superiore si affacciano piccole persone come birilli. Giù sul lungosenna passeggiano un paio di persone fin dove possono. L’acqua è salita e ricopre dei pezzi di percorso. Una scala finisce nell’acqua torbida ed una bella madre bionda controlla i movimenti di un bambino con un cappello da aviatore che gioca sui gradini. Sarà per il vuoto del fiume. Sarà per il profilo interrotto. Sarà perché ai lati del ponte un clown si sta preparando con le sue cianfrusaglie. E i bambini trepidano. Sarà per tutto questo o no, ma tutta la massa di urbanità che ci incombe ogni giorno sulla testa sembra aprirsi. Sfilacciarsi. E alleggerirsi.

Una vecchia valigia da emigrante aperta nell’androne. Uno spazio stretto buio e allungato nella palazzina incastrata tra una boulangerie dove si fa la più buona baguette della città [ certificato, sì ] e un banco che negli ultimi giorni dell’anno è colmo di vassoi di ostriche impacchettate e infiocchettate. Poggiata al muro con un cartello: servez vous. Vecchi libri che a fine settimana verranno buttati. Ingialliti. Improbabili. Ma la tentazione è forte. Le persone si fermano. Si abbassano. Malgrado le schiene doloranti per l’umidità feroce che punge le ossa. Sfogliano le pagine secche come le foglie. Alcuni riposano il libro. Altri lo infilano nelle borse o nelle tasche. Una boucherie ha un vano nell’androne. Un olezzo di carni e spezie si diffonde. Roba forte. Le copertine colorate stanno lì. Andranno a rifiuto. Mentre scrivo a duemila chilometri lontano un libro è qui. Come un souvenir. Non lo leggerò mai ma la storia c’è ed è salva.

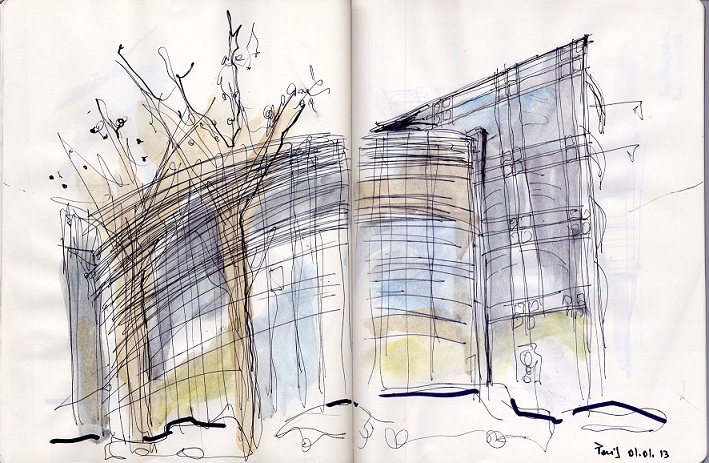

Parigi è rue Franklin in una giornata di pioggerellina fine. Sali e ti ritrovi a tu per tu con la pelle a fiorami dell’edificio di August Perret. Un rivestimento di ceramica, fiori carnosi aperti e incastrati. Come un vestito di donna. La Tour Eiffel è mozzata dalla nebbia. Ed un bene. Non siamo alla ricerca di icone. Alla Cité de l’Architecture & du Patrimoine lì vicino c’è una mostra sull’opera di Henri Labrouste. Bellissima. Una grande modernità. La sala di lettura della Bibliothèque Nazional de France è uno spazio di grande innovazione. Pilastri di metallo esili. Spazio fluente. Decorazioni significative. Un pensiero limpido dietro le forme. La casa di rue Franklin è del 1903. La struttura è in cemento. La prima opera in cui la struttura scandisce il disegno. I pilastri e le travi hanno rivestimenti in ceramica liscia. Quindi ne segui lo spartito distinto dai pannelli di tamponamento. La facciata si ritrae nella parte centrale e l’articolazione interrompe la continuità monotona della cortina. E poi tutti gli ambienti interni hanno la luce. Ci sono di fronte come una montagna di anni fa. Studente di architettura nel primo pellegrinaggio tra le opere studiate sui libri. E nella città dei sogni. L’America sembrava troppo lontana per le timidezze di un ragazzo cresciuto a chiedere permesso. Sono viaggi che ti restano nelle fibre. Quello che capisci e quello che no. Non che avessi capito molto di questa casa. Ma l’avevo vista. Da vicino e questo contava. Fino ad oggi. Con una diversa sorpresa. Il portoncino laterale si apre. Faccio in tempo a intravedere l’atrio rivestito di legno, un lampadario liberty e una seconda porta a vetri che probabilmente porta alla scala. Nella mia memoria la scala è sul retro chiusa da una vetrata. Un vecchio ricurvo esce in strada. Ha gli occhi liquidi e malinconici e un paio di incredibili scarpe. Appuntite. Di vernice nera e lunghissime. Una cosa sproporzionata. Il vecchio fa pochi passi. Traballanti malgrado le grandi scarpe. E poi si siede sugli scalini davanti alla lunga vetrina. Lentamente come fanno i vecchi doloranti. Il cappotto si apre e la cravatta è allentata. Come il labbro che pende. Dalla vetrina si affaccia un giovane col cellulare che lo guarda negligente. Non mostra alcuna sorpresa. Poi rientra. È un negozio Bulthaup. Credo che la scaletta, il piccolo ammezzato circolare, i tubi verniciati di nero, gli infissi, tutto sia originale. Il vecchio resta lì con un’espressione un po’ caustica e sembra guardare il mondo con rimpianto. La pioggia infittisce. Molti anni fa c’era una ragazza. Era seduta sul marciapiedi e disegnava l’edificio di fronte che era come un accenno di abbraccio, niente di esagerato ma un sussurro moderno. Il s’agit d’un immeuble du 1903 – disse la giovane e gli mostrò il disegno con le dita nere di carboncino. Era vestita parigina e aveva una bocca fatta per dire cose dolci…Si, ricordo quella bocca così calma. Ricordo l’intonazione e le parole che pronunciò… e poi andarono insieme in un caffè e poi in giro per la città…Si, ricordo i nomi delle fermate. Stalingrad e la metropolitana fuori terra in mezzo alla città. La metropolitana affollatissima e le pensiline di Guimard. Parigi è i nomi… e la sera dormirono insieme. Tutto così lineare nel flusso della vita non l’aveva mai provato. Era la sua esperienza, non c’è che dire… E ricordo quella notte. Dalla finestra gli alberi si spegnevano insieme ai lampioni. La stanza con le minuscole riggiole scardate e le travi di legno al soffitto. E le tende …col volto sul corpo della donna ascoltò il cuore della città perlacea e pensò che ne valeva la pena. Naturalmente tornò a casa e disse agli amici : Io andrò a morire a Parigi – e ci credeva veramente, sulla panchina difronte alla stazione che assorbiva i colori della sera. Leggo da una specie di diario trovato tra le vecchie cose. In terza persona. I ricordi affiorano e si precisano nel presente. Da oggi a ieri. Ma contro ogni logica il passato non resta immutabile dov’è. La seconda volta davanti alla palazzina di rue Franklin è ora di smascherarlo. Perché io so che non era vero. Non è mai esistita la ragazza e neanche la notte. Un’ invenzione e una libertà concessa alla costruzione della propria mitologia personale.

Ma Parigi è [stato] anche questo.

a Parigi, gennaio 2013

‘La storia era salvata’, classicheggiante moderno.

Mani sul tetto e piedi a terra.

Ci vediamo su PostNarrativa.org

Salut

P.N.