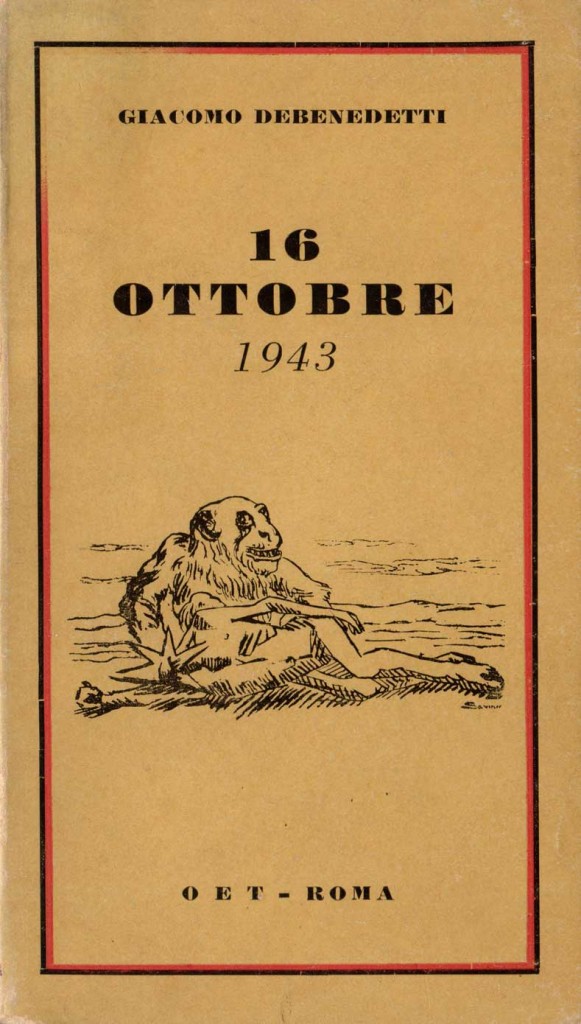

16 ottobre 1943. Il rastrellamento nel Ghetto di Roma nel racconto di Debenedetti

di Giacomo Verri

Settant’anni fa l’incubo nel Ghetto romano. In presa diretta Debenedetti scriveva un libro sveltissimo e luminoso, 16 ottobre 1943, una tra le più sentite testimonianze della tragedia che si perpetrò il 16 ottobre del 1943 nei confronti della comunità ebraica. Quel giorno 1024 persone vengono prelevate tra le vie, nelle case, negli esercizi. L’azione è capillare, un lavoro fino che trecento SS compiono abitazione dietro abitazione, seguendo lo storto rigore di certi elenchi approntati per i tedeschi da qualche ariano ‘piccolo piccolo’, mosso da una troppo alacre viltà. La razzia ha inizio intorno alla mezzanotte del venerdì 15; a quell’ora ogni buon ebreo è coricato in letto; alcuni si mettono a sedere, altri s’azzardano a raggiungere la finestra. Di là dai vetri ci sono gli elmetti delle truppe tedesche: sparano, urlano e niente altro. “Facessero qualche cosa, sfondassero una porta, una saracinesca, una bottega, almeno si capirebbe il perché. […] È come il mal di denti, che non si sa quanto può durare, quanto può peggiorare”.

Sappiamo che peggiorò, sappiamo che la situazione se ne andò in una somma disgrazia. Ma non di colpo, non subito. Ed è proprio questo clima di incertezza torbida, di tentennamenti catastrofici, di lenta e ignara agonia a fare lo spessore tragico della vicenda narrata. Debenedetti lavora con la lima della finzione per dare il risalto più grande al vero. Fa ciò che recentemente Siti ha attribuito al Realismo: “coglie impreparata la realtà, o ci coglie impreparati di fronte alla realtà”. Basta fare alcuni più precisi – ancorché incompleti – prelievi dentro al testo, là dove esso si allontana dagli attributi della cronaca-documento (nella quale categoria il libretto può essere collocato), optando per una struttura più letteraria, quella che Giuliano Manacorda ha definita “un’invasione della narrativa nella saggistica”. Qui sta l’aspetto maggiormente efficace del racconto-resoconto debenedettiano.

E così alcuni passi, mentre fanno risuonare Manzoni, riescono a sortire effetti di tragicomica assurdità: “Non la macilenta salmodia del cantore sperduto sul lontano altare; ma dall’alto della cantoria, nella romba osannante dell’organo, il coro dei fanciulli gloriava un cantico di sacra tenerezza […] Era il mistico invito ad accogliere il Sabbato che giunge, che giunge come una sposa. Giungeva invece nell’ex Ghetto di Roma, la sera di quel venerdì 15 ottobre, una donna vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradicia di pioggia”. Questa che incede, ricordandoci il don Abbondio in procinto di fare l’incontro coi bravi, è la Celeste, una tizia strana, un po’ tocca, “una chiacchierona, un’esaltata, una fanatica”. Il caso vuole che capiti proprio a lei il compito fatale di portare la nuova dell’arrivo dei tedeschi. Pochi le prestano orecchio, nessuno le crede. Siamo quasi di fronte a una scena da tragedia greca, alla sciagura di una verità negata. E proprio così si apre 16 ottobre 1943: con una diminuzione di realtà a favore di una quieta ignoranza, con la mancata intelligenza iniziale che è cifra della caduta successiva.

Ma accanto ai guasti della conoscenza, c’è pure la pigrizia della coscienza, indurita nelle proprie abitudini, anche ancestrali. L’autore ne elenca diverse: quella, per gli ebrei, di coricarsi per tempo: “forse la memoria di un antico coprifuoco è rimasta nel loro sangue; di quando, al cadere delle tenebre, i cancelli del Ghetto stridevano con una inveterata monotonia […] a rammentare che la notte non era per gli ebrei, che per loro la notte era pericolo di essere presi, multati, imprigionati, battuti”. E poi: “contrariamente all’opinione diffusa, gli ebrei non sono diffidenti. Per meglio dire: sono diffidenti, allo stesso modo che sono astuti, nelle cose piccole, ma creduli e disastrosamente ingenui in quelle grandi”. Gli ebrei minimizzano, gli ebrei sperano, gli ebrei “hanno un disperato bisogno di simpatia umana”.

Amore non corrisposto. Perché al contrario i tedeschi avanzano robotici, non si lasciano comprendere. Sono autori e personaggi, a un tempo, di un gioco perverso e grottesco dalle regole illeggibili. Ma fanno davvero paura. È l’inizio della fine. È la realtà che strappa la fantasia più terribile. Accanto agli ebrei razziati, i giovani soldati ridono felici di poter visitare la città eterna. Con le vetture colme di esistenze rubate visitano “Piazza S. Pietro, dove parecchi dei camion stazionarono a lungo. Mentre i tedeschi secernevano i wunderbar da costellarne il racconto che si riservavano di fare, in patria, a qualche Lili Marleen, dal di dentro dei veicoli si alzavano grida e invocazioni al Papa, che intercedesse, che venisse in aiuto”.

È quasi l’epilogo dell’assurdo 16 ottobre 1943. Il resto è Storia. La tragedia più grande arriverà nelle ore a venire, nei giorni, nei mesi successivi. Le Fosse Ardeatine, Kappler e poi Priebke. Ma è il libro di Debenedetti a raccontare l’inizio di una storia che ancora pulsa nel cuore di Roma. Una storia da conoscere, una memoria da conservare.

Bellissimo post. La memoria è nel cuore della Roma. Quando sono passato in questi luoghi quasi oscurati dal sole e dalle bellezze antiche, ho sentito tristezza.

Immagino sempre chi abitava, qui amava, qui lottava in silenzio per continuare a vivere, chi continuava a fare del Sabato un giorno di riflessione, chi accendeva la luce e sperava.

Mentre faccio la passegiata in ogni luogo di memoria ho sempre un pensiero per chi si è fermata la vita.

Ringrazio Davide Orecchio per il post.

Ricordo la mia visita al Ghetto di Roma. Era quasi assorto dalla luce e dalla vicinanza delle pietre. In questo luogo sentivo chi viveva in questo luogo in famiglia, chi lottava per continuare a rispettare il Sabato, chi accendeva le luci nella speranza.

Vedevo ombre sul punto di lasciare la casa, la sinagoga, la città di nascita, la scuola.

La memoria è parola incisa nella carne e nel cuore.

E io ringrazio Giacomo Verri che ci ha offerto il suo bel pezzo!

C’è anche lo stridore tra le cose orrende che accadono e la consuetudine familiare dei luoghi, e poi le donne cui vengono affidati i messaggi, le premonizioni, l’iniziativa per provare a ostacolare, almeno, il procedere storto e violento della storia. E, infine, come scrive Verri, “una diminuzione di realtà a favore di una quieta ignoranza, con la mancata intelligenza iniziale che è cifra della caduta successiva”. Penso al macchinista Zazza, che guida il treno blindato per il primo tratto, fino a Orte o Fara Sabina (chi potrebbe crederle oggi stazioni di una tragedia?), alla sua quieta ignoranza (chissà quanto invocata davanti alla sua coscienza, dopo) che non gli fa vedere né chiedere: né chiedersi.

gran pezzo

Grazie mille di aver condiviso l’articolo, Davide, e grazie all’autore per averlo scritto. Non conoscevo questo racconto di quello successo nel ghetto di Roma, ma penso che lo cercherò, mi interessa molto.

Ne vale la pena davvero, Mònica, di leggere questo breve e intensissimo libello. In ogni parola troverai emozione che vibra, tensione, paura, senso del tragico e del grottesco, tutti elementi che prendono ancor più risalto dal fatto che, di tanto in tanto, c’è anche qualche lume, qualche frase, qualche segnale di apertura, un sorriso abbozzato… tutto inutile, perché alla fine la tragedia dalle tinte più grigie procede senza freni, mai colma, mai sazia. Come fece dire Bacchelli al proprio Amleto: “non si finisce mai di misurare l’irreparabile”.