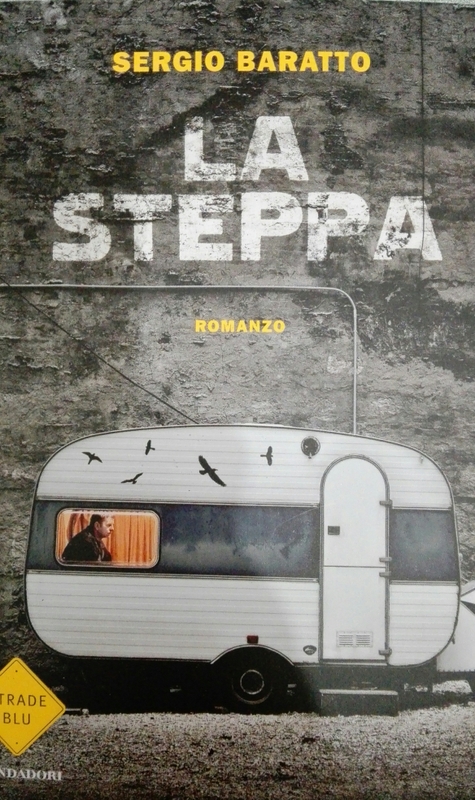

Il corpo del libro : La Steppa di Sergio Baratto

Ci sono luoghi mentali – e fisici – in cui la parola si carica di peso, luoghi in cui l’estrazione o la rimozione di una singola frase – anche solo una – aprirebbe un buco, un foro da cui sottrarsi o in cui cadere, ma con cui inevitabilmente sarebbe necessario fare i conti. E ci sono libri in cui quel peso si fa tratto distintivo, dove ogni frase appare (in un flusso che però sorpassa il chirurgico per diventare carne – per mostrare la carne sottostante) inserita nel testo in un processo quasicorporeo : un corpo duro, solido, in cui testa e arti si muovono all’unisono, coordinati perfettamente. Dove in quel corpo convivono diverse età, in un presente che è già passato e che sta diventando futuro : tutto è lì, di fronte e non di spalle, tre tempi concentrati in un organo pulsante.

Ci sono luoghi mentali – e fisici – in cui la parola si carica di peso, luoghi in cui l’estrazione o la rimozione di una singola frase – anche solo una – aprirebbe un buco, un foro da cui sottrarsi o in cui cadere, ma con cui inevitabilmente sarebbe necessario fare i conti. E ci sono libri in cui quel peso si fa tratto distintivo, dove ogni frase appare (in un flusso che però sorpassa il chirurgico per diventare carne – per mostrare la carne sottostante) inserita nel testo in un processo quasicorporeo : un corpo duro, solido, in cui testa e arti si muovono all’unisono, coordinati perfettamente. Dove in quel corpo convivono diverse età, in un presente che è già passato e che sta diventando futuro : tutto è lì, di fronte e non di spalle, tre tempi concentrati in un organo pulsante.

La Steppa di Sergio Baratto, romanzo d’esordio con cui l’autore ha vinto il Premio Berto, è uno di quei libri : un libro-corpo, in cui tutto – dal movimento della narrazione al contenuto della stessa – porta il segno dell’autenticità e del necessario.

Ho letto il testo in un maggio di frontiera, in cui non solo io mi ritrovavo fisicamente confinata, ma in cui il silenzio dello spazio in cui arrancavo per sopravvivenza si appoggiava alle pareti costruite dal testo : la lettura è diventata allora – ma lo sarebbe stata a prescindere – un corpo a corpo con il reale. Un reale in cui – per contraddire Sartre per il quale ” tutti gli autori sono concordi nel notare la povertà delle immagini che accompagnano la lettura d’un romanzo” – lo sguardo della parola è qui al contrario uno sguardo che non solo può vedere, ma produce esso stesso visione. I luoghi descritti – Arimiate, Ortonago, la Steppa – diventano allora produttori di Immaginario, i protagonisti della vicenda s’interfacciano con i luoghi in un continuo movimento di andata e ritorno : spazio, tempo, e persona(ggi) vivono l’uno nell’altro e l’uno dell‘altro, e ogni parola diventa fondante e fondativa, pietra e carne.

Un uomo correva in mezzo alla strada con la testa coronata di fuoco, stringendo sotto l’ascella un grosso raccoglitore, e a ogni passo le fiamme gli scendevano un po’ di più lungo la schiena e le braccia. Incrociandoci, mi ha fissato per un attimo con lo sguardo incredulo. Era il sindaco Due. Pochi metri dopo è crollato sull’asfalto e ha continuato a bruciare, immobile, finché non è stato che un puntolino ardente nello specchietto retrovisore.

Fuori città, all’imbocco dello stradone che attraverso i quartieri industriali virava a nord verso il canale, ci siamo fermati per un istante a guardare dietro di noi.

Arimiate bruciava. Una muraglia di fumo grigiastro si levava alta contro il cielo nero, sciogliendosi man mano nella luce vermiglia dell’immensa fornace che ardeva spalancata sopra i tetti dei palazzi in fiamme.

Eppure, in questo spavento, nello svelamento in cui Sergio Baratto ci accompagna, là dove lo scabroso del Reale riemerge, non c’è freddo : tutto resta delicato e commovente : l’amore e la scintilla della bellezza sono elementi altrettanto fondativi che aumentano la densità del romanzo, il suo peso specifico.

Sono i capelli bianchi di Aili, la fiaba infilata nella tasca interna del giubbotto del protagonista nel trascorrere degli anni, il volto e la mano di Fiammetta, gli occhi azzurri del figlio di Emelian morto di febbre, il corpo fumoso di Stragačić quando dice “Uno cerca di fuggire dal passato, crede di esserselo lasciato alle spalle, e invece il passato è lì che lo aspetta al varco. Davanti, non dietro”, l’allergia ai gatti, le risate adolescenziali (sì, perché La Steppa è anche un romanzo di formazione) l’amore di Zeno nei cimiteri di notte.

“In un posto sicuro. Sottoterra.”

“Scaviamo buchi e ci mettiamo lì, quando fuori fa troppo freddo o dobbiamo scappare”

La potenza di questo libro vive (anche) di questo : di questo parlarsi, di questo scavare buche nel dolore per potersi proteggere, del riemergere dallo scavo quando, con quel dolore, è necessario farci i conti per poter salvare la quota di bellezza che nonostante tutto riesce a sopravvivere. Come una pianticina che se muore in un punto rispunta dalla terra in un nuovo altrove, impossibile da sradicare del tutto. Perché nell’indicibile e nel terrore qualcosa fa scarto, una lucina continua incessantemente a brillare, ad illuminare un angolo di mondo che dev’essere – mi azzardo a dire per dovere etico – protetto come si protegge un figlio.

Quando mi sono assopito, disteso sull’erba umida, Aili e Fiammetta si stavano abbracciando in silenzio, e forse ridevano e piangevano insieme. O forse era solo il pigolio degli uccelli appena nati nei loro nidi sugli alberi del bosco, che piano piano si svegliavano e aprivano i becchi ancora molli, le ali ancora nude, gli occhi ancora ciechi.

E se Sergio Baratto, con una lingua viva e densa, nell’intenso, sembra dirci con perfetta lucidità e ancoraggio al quotidiano : guardatelo : l’orrore esiste, è già qui, è davanti e non dietro; guardatela : esiste l’ipocrisia, la violenza, il brutale, la volontà di mantenersi rigidi e risoluti nella volontà di far fuori “un nemico” e la sua marginalità; guardatela : esiste la catastrofe e non è distante ma è anzi già abitata; sembra anche indicarci una zona residuale, un interstizio dove sotto le macerie, o forse sopra, permane il segno della parola e del nome, la commozione, la quota di bellezza che sporge da un corpo dilaniato, verso cui è altrettanto necessario e doveroso dirigere lo sguardo.

Bellissima nota di lettura Mariasò, appena torno in Italia me ne procuro una copia. effeffe

Grazie, Francesco. Cercalo, sì! Un consiglio sentito ( e vissuto)