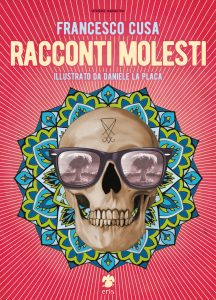

Racconti Molesti – Francesco Cusa

Due esemplari della raccolta « Racconti molesti » di Francesco Cusa

(illustrato da Daniele La Placa, Iris Edizioni, 2017)

La dottoressa

Prologo:

La dottoressa Valastro, illustre e stimata professionista del paese, venne a mancare nel torrido luglio. Franò all’improvviso insieme all’insalatiera e ai tre pomodori appena affettati, ma il suo fantasma continuò a vagare in cucina per giorni. Era stata colpita alla testa due ore prima dal marito, Marzio Scuderi, da sempre ossessionato dalle concupiscenze degli sguardi dei paesani sulla moglie, poi successivamente arrestato e condotto al carcere di Villagrazia. Il medico ne dichiarò la morte per sopravvenuta emorragia interna causata da un pugno ben assestato all’altezza della nuca.

Il fatto:

Subito il fantasma della dottoressa Valastro provò a svolazzare per ogni angolo della cucina, alla ricerca di una via di fuga. Ma era come nuotare dentro a un acquario. Tutto sembrava colare da quella rappresentazione duale, ogni cosa, ogni prospettiva del mondo reale e naturale. Ciò che appariva inconcepibile, quantomeno nelle prime fasi di svolazzamento, era la stramba e al contempo familiare percezione d’essere se stessa in altri tempi e luoghi contemporaneamente. Da una parte, nella stessa parte, il cadavere d’una cinquantenne riverso sul pavimento della cucina e, come sovrapposto, un giovane corpo di libellula nella radiosità di un pomeriggio primaverile. Due ologrammi pulsanti nella fissità d’una cartolina spazio-temporale, di un divenire perenne di vite, morti, carni e sudori.

Quesiti:

Che fosse quello l’inferno? La condanna dannata alla contemplazione di due monadi pulsanti? E poi perché quei due momenti della sua stessa vita? Perché non una Valastro piccina, o la donna trentenne in carriera? Perché non quel bacio poco fuori dal bar, in quella giornata di pioggia, o l’incidente d’auto? Tutto questo sentire risuonava distante, in un plesso solare alieno, come di protesi esterna e interna al contempo. Una eco carnale, una materica onda vibrante in uno spazio conchiuso, finito. Impossibile uscire fuori da questo diluirsi perenne di insalatiera rotta, di pomodori tagliati e profumi di gelsomino, di fitte alla testa e pavimenti in cotto, di piegamenti muscolari nell’andatura, di giunture giovani e carni fresche e bianche, di polpacci ben torniti e camicette a fiori, di mancamento e tonfo in terra, di ciocca di capelli perennemente tenuta nel piegamento sensuale del collo. Era la decomposizione al suo inizio, la prospettiva di un incontro al tramonto, il profumo della campagna etnea, l’odore acre dei pomodori appena affettati. Era vivere tutte le vite di quell’essere in ogni direzione, avanti e indietro, dall’adolescenza alla nascita, dalla morte all’adolescenza in uno scatenarsi di passioni, affetti, pianti e dolori senza requie, dinamico nella pulsante rappresentazione di quelle “cartoline”.

Conclusioni:

La dannazione eterna è vivere in cucina. L’aver commesso qualche errore. Forse un banale problema di peccati in vita? Di ortodossia? Frattanto correvano i giorni, vorticosi come una cascata, lenti come i movimenti di una danza butho. V’era da scandagliare quel residuato di senso di colpa? Del resto la sua avvenenza non poteva di certo passare inosservata, la sua bellezza matura essendo manifestazione tardiva d’una rinnovata infiorescenza, della grazia dei cinquant’anni che ammanta alcune creature. Era forse quel disagio senza nome? Quella riservata voluttà? Era in quella sensazione di uno scandalo perenne che la attanagliava come un morbo alle caviglie che occorreva setacciare? Era in quel suo senso di alterità, nelle sue buone maniere, nella nobiltà dei suoi gesti? Forse per quel suo modo sensuale di tenere il collo leggermente inclinato? Gli occhiali all’angolo sinistro della bocca? Colavano in un perenne quadro prospettico le cartoline delle due Valastro, si scioglievano senza soluzione come le deformità d’oggetti nei quadri di Dalì. Il fantasma della Dottoressa Valastro cominciò a sbattere tra le pareti della cucina.

Un colibrì intrappolato dentro a un cubo di Rubrick.

Le meraviglie della prima fase fotonica.

Rosa Croce

L’occhio è alle navate in cerca di nuovi particolari, al legno intarsiato della cattedra, con le sue immagini di morti e teschi in sequenza ciclica. L’omelia di Padre Reginaldo, ampia e solenne, accompagna la deriva del mio sguardo, che ora si sofferma sul suo abito talare, al rosso e alla porpora, e ai ghirigori del mantello. La mano di Rosa stringe la mia, noncurante della sudorazione.

Rosa, fervente cattolica, tanto devota quanto rovente e ingorda fra le lenzuola, statuaria Rosa, lo sguardo rapito e fermo di chi è oltre la vita. Guarda in maniera disturbata il crocifisso, che campeggia imponente sopra alla testa del prete, quel crocifisso che è anima, corpo e sguardo del devoto.

Un raggio di sole attraversa la bifora e lambisce i sacri sandali di San Giovanni, come in certe immaginette votive. È un evento noto ai parrocchiani, segna il mezzogiorno, e anche il momento di sospensione, di contemplativo stupore per un evento che asseconda la liturgia. In quel frangente mia moglie distoglie lo sguardo dal flusso, prende a guardarmi dagli occhioni color nocciola e mima con la bocca le parole “ti amo”. È il momento di massimo fervore del prete, la cui cadenza portoghese mai risolta, rimanda ai miei anni da militare a Genova, agli spaghetti col pesto e alla fugassa. Una cantilena che si espande per le navate, circumnavigando fin dove possibile la pianta semicircolare dell’abside, passando per i contorni del ciborio a far vibrare le edicole dei vari santi, in un fremito di vita statuaria e sovraumana. La volta maestosa è opprimente; sento l’energia sottile dell’immane cappa, di quella simulazione di Empireo, dell’enorme architettura che simula l’archetipo dentro alla quale siamo tutti conficcati come animelle. La sento farsi minacciosa, ostile. Osservo le enormi chiappe di Rosa, strette in un tailleur color salsa rosa e vorrei prenderle a morsi, insinuare in lei la molestia, spezzare quell’incantamento volgare che mi esclude. Dietro di noi Gino, il salumiere, pare scoppiare di una salute malsana, rosso come un peperone e con le dita a salsiccia. Non guarda il poderoso culo di mia moglie. No. Contempla anche lui il crocifisso. Come è possibile? Guarda che enorme culo ha quella gran gnocca di mia moglie, Gino, lo vuoi toccare, lo vuoi tastare? Cento grammi di mortadella dentro a un panino ci devi mettere, Gino, cento grammi, sennò niente da fare. Ecco vorrei dirgli questo, mentre suona la campanella del commiato e noi andiamo in pace. Usciamo a braccetto nel marzo di sole terso e limpido, come un cristallo di ghiaccio in Antartide, respirando a piene narici fra voli di rondini e furente scampanar di sagrestano e scendiamo le scale del sagrato che spaccano in due la piazza. Siamo una coppia di paese, conficcati in questa realtà essoterica, esseri privi di divenire, di una prospettiva, di un domani.

Le scarpe di Rosa sono marroni, con un bel tacco; scarpe di gran classe. E quello è un signor polpaccio. Passiamo davanti al Bar Commercio e salutiamo con un leggero inchino, all’unisono, come in una danza, fra le brame lussuriose dei vecchi privi di ogni contegno, La mia Rosa è come la donna di Montecristo, tal Haydèe, essere sublime, e creatura senza tempo, a me devota vita natural durante. Solo la domenica, alla messa, mi pare distante, assente, come fosse rapita, catturata da questa ossessione del Cristo, della parrocchia, della dottrina, del catechismo, della santità, e dice di vedere le ferite di nostro Signore e la Beata Vergine che pulisce e cura le sue piaghe. La notte sogno santi e angeli dai falli priapici, enormi con la faccia di Padre Reginaldo, che fanno ressa attorno a Rosa. Le strappano i vestiti, buttano via le scarpe, la palpano, la penetrano, e tutto questo sembra a lei piacere; Rosa non protesta anzi, mi guarda con gli occhi da folle, gli stessi occhi che ha quando siamo in chiesa, aperti sul niente, su una sostanza fluida che fluttua. Io la percepisco, ma lei la vede. In questi anni, durante tutte queste domeniche, io mi sono dato da fare, ho scrutato ogni particolare della chiesa e ho preso la mia decisione: «Rosa, non devi più andare a messa ».

Francesco Cusa è nato a Catania nel 1966. È batterista e compositore jazz di fama internazionale. Attivo nell’ambito dell’interdisciplinarietà artistica, ha realizzato numerosi lavori di creazione di musiche per film, spettacoli teatrali e letterari, danza e arti visive, collaborando con ballerini, poeti e visual performers. Alterna la carriera da musicista a quella di scrittore e critico cinematografico. Collabora con le riviste Lapis e Cultura commestibile su cui cura la rubrica “Il cattivissimo”. Novelle Crudeli. Dall’orrore e dal grottesco quotidiani è la sua prima raccolta di racconti edita da Eris edizioni nel 2014.