È morto Jack Ketchum

di Viola Di Grado

Tra le morti di Ursula Le Guin e Dolores O’Riordan, giustamente celebrate in una marea di articoli, in Italia abbiamo dimenticato la morte di Jack Ketchum. Scrittore controverso, definito da Stephen King “l’uomo più spaventoso d’America”, le sue storie estreme e sinistramente vicine alle storture dell’attualità hanno ispirato un gran numero di film, tra cui The Girl Next Door, la storia vera di Sylvia Lykens, la sedicenne che nel ’65 venne torturata a morte da un intero vicinato.

Appena ho letto della morte di Ketchum, il 29 gennaio, ho contattato il suo consulente management, Turner Mojica, per esprimergli il mio dispiacere. L’avevo conosciuto nel 2011: mi aveva proposto di tradurre The Woman, l’opera più cruda e originale di Ketchum, che a Sundance – nella sua omonima trasposizione cinematografica – ha provocato un’orchestra di grugniti moralistici e indotto alla fuga buona parte dell’audience. Il progetto è poi sfumato: il romanzo, purtroppo, non esiste ancora in italiano.

Io e Turner non parlavamo da anni, ma ricordavo i suoi modi delicati e la passione esuberante con cui si occupava delle opere di Ketchum. Quando gli ho scritto era ancora sconvolto, stava per prendere un aereo per incontrare la moglie di lui, mi chiese trafelato se volevo leggere, ed eventualmente tradurre, quello che aveva scritto di petto in ricordo di Ketchum, che per lui era stato come un padre.

Mentre leggo il memoriale ritorno con la mente a The Woman, il libro che dovevo tradurre. La trama è questa: un padre di famiglia dal temperamento fascista trova nel bosco una donna selvaggia e la cattura, decidendo di “civilizzarla”, ma in realtà ciò che fa fino alla fine – insieme al figlio adolescente, che lo emula con disastrosa precisione – è abusare di lei in tutti i modi possibili. Il romanzo ruota intorno a una doppia narrazione: in primo piano la violenza esplicita, lampante, dell’uomo su questa donna catturata, e in sottofondo, più sfocata, appena intellegibile, la violenza dei piccoli gesti quotidiani all’interno del microcosmo familiare.

È facile stroncare questo libro: la violenza fa arricciare il naso, accapponare la pelle, soprattutto se a subirla è una donna. Allora si grida al sessismo, alla misoginia, come se invece una delle conseguenze logiche di una società educata alla parità di genere non dovesse essere proprio la libertà di usufrutto creativo di simboli e personaggi al di là del genere, soprattutto se dietro il marasma degli abusi alla protagonista risiede una serissima critica al sessimo ancora dilagante.

In The Woman la violenza è il mezzo eletto per raccontare senza metafore buoniste i danni collaterali di una cultura, la nostra, dove la donna è ancora educata a sottostimare il disagio causato dai gesti di prevaricazione maschili: a conviverci, ad adattarsi alla violenza domestica e sociale di matrice patriarcale come acqua che prende la forma di una brocca.

Le vere protagoniste sono infatti la moglie e la figlia del sadico. Belle, casalinga costantemente intenta ad accontentare il marito e contenere i suoi moti di rabbia, che sente l’obbedienza come una vocazione femminile e la sottomissione come il male minore necessario a sventare il pericolo di una violenza maggiore e definitiva. E Peggy, la figlia adolescente chiusa in un silenzio infuso di paura, terrorizzata dal confronto con il padre e dal rendere partecipe gli altri di ciò che accade in quella casa: lei stessa, in uno spazio eliso dal racconto, ha subito un terribile abuso.

La violenza della storia principale serve proprio da lente d’ingrandimento per la violenza della storia secondaria, altrimenti invisibile. Come a dire: bisogna davvero arrivare a uno stupro, a torture fisiche, o addirittura a un femminicidio, perché la violenza contro una donna sia riconoscibile e dunque arginabile? Ci mancano davvero gli strumenti per discernere i conflitti familiari dalla violenza sistematica, unilaterale?

La “woman” del titolo non è in realtà una donna specifica (non è la selvaggia strappata alla natura, né la moglie rimbecillita dal panico, né la figlia preda di innominate sofferenze) bensì la donna come costrutto sociale, come evidenza terribile di un mondo in cui ancora c’è quasi sempre bisogno che il gesto violento provochi un danno eclatante per riconoscere la brutalità e mettersi al riparo. Per fortuna, sul finale, la donna cosiddetta “selvaggia” si vendica e porta con sé dalla casa malefica Peggy e la sorellina più piccola, tenendole per mano.

Di seguito il ricordo di Ketchum scritto da Turner Mojica:

Conobbi Dallas Mayr – questo il suo vero nome – in una riunione di ex alunni dell’Emerson College. Lo spinsero via da un gruppo di ammiratori, per lo più donne, e me lo presentarono. Bevemmo entrambi lo stesso scotch, Dewars con ghiaccio, e io bevvi il suo Winston, il che in seguito sarebbe diventato un nostro rituale. Sentimmo di conoscerci da tempo e il resto della festa scomparve nel nulla. Il giorno dopo ci incontrammo alle 4:30 in quello che lui battezzò “Il Meeting” nell’allora World Café nell’Upper West Side, non lontano da dove viveva. Sapevo già che sarei andato a vivere vicino a lui.

Quando mi stabilii a Manhattan da Boston non molto tempo dopo la laurea, il Meeting divenne parte della mia vita. Scrittori, artisti, attori, intellettuali e operai mescolati nel frizzante flusso di gente del Lincoln Center e degli ABC Studios lì vicino. Dallas mi guidò come Caronte attraverso le sue acque. Gli uomini e le donne che partecipavano diventarono la mia famiglia allargata. Nei primi anni non lessi nessuno dei libri di Dallas, non erano poi così facili da trovare. Finché non mi capitò di imbattermi in “Joyride” da Barnes&Noble. Dovevo fare qualcosa: ce n’erano solo due copie. Decisi di preparare la sua prima cartella stampa. Mi immersi in un tesoro di materiale custodito nel suo appartamento di Broadway, dove conobbi sua moglie Paula e i loro gatti. Lanciai la sua prima grande festa letteraria da Nell’s per “The Girl Next Door”. Quell’evento fu l’inizio delle nostre promozioni congiunte, che per me erano solo scuse per bere, fumare, parlare e ridere insieme. Incontrò ogni amore della mia vita, fu testimone di ogni rottura, vide le mie numerose discese all’inferno. Fu lui il responsabile del mio trasferimento in Italia. “Vai” – mi disse – “esci da qui e spingiti fino in Grecia”.

Mangiammo, bevemmo, fumammo e viaggiammo insieme in dozzine di città in Italia, da Milano alla Costiera Amalfitana, all’isola di Malta e alle spiagge della Costa Rica dove mi trasferii dopo tredici anni in Italia. Diventai quello che definì il suo “idiot bastard son”, da una canzone di Frank Zappa. Indossavo quel distintivo con orgoglio.

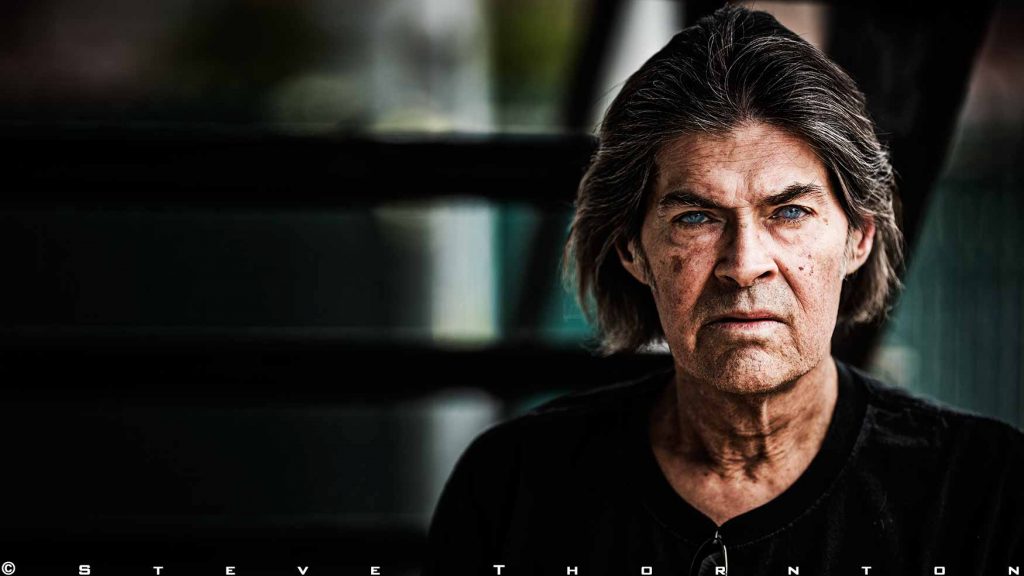

Gli mandai un biglietto per farmi visita a Playa Tamarindo per un consulto su una sceneggiatura che stavo scrivendo. Era pallido e aveva un’aria fragile, i suoi occhi erano grigi e non del blu penetrante a cui ero abituato. La sua andatura era lenta ma sorrideva nel dolore. Il caldo gli faceva bene. Era di umore migliore. Il suo cancro in seguito si dissipò.

Lo riportai in Costa Rica per ulteriori lavori sulla sceneggiatura, ma il vero motivo era trascorrere il suo compleanno insieme. Fuggì dall’inverno di New York e fu felice dei nostri progressi.

Mi sentivo pieno di gratitudine ma sopraffatto dal suo cancro che era tornato. Pareva meno grave dell’ultimo, ma sentivo che sarebbe stata l’ultima volta che lo avrei visto vivo. Durante quel viaggio mi sbriciolai gradualmente e sviluppai quello che lui chiamò “febbre del fiasco”, un terrore nervoso di fallire che per me equivaleva a deluderlo. Ingurgitai una moltitudine di pillole, sciacquandole con bottiglie di scotch, mi prese il male dell’anima, ma Dallas mi guarì. Sapeva che stavo soffrendo. La paura di perderlo era insopportabile. Mi era più caro di mio padre.

“È morto. Sono morto.” Steso sull’amaca, guardo il Pacifico. Scorro Spotify e metto su Tom Waits, “Sins of the Father”, chiudo gli occhi. La musica svanisce mentre percorro i cinquanta passi fino alla spiaggia di Playa Marbella, in Costa Rica. Non sento il calore del sole o della sabbia o il chiacchiericcio degli uccelli. Sono sordo alle iguane che sibilano contro di me e alle onde che mi martellano mentre nuoto. Mio padre era un’anima generosa e gentile, mi ha insegnato cose che non esistono nei libri. Stephen King lo ha definito “un archetipo” e lo era davvero. Altre cinquanta bracciate e mi guardo indietro verso la riva, trattengo il respiro e affondo nella corrente. Mentre vado sott’acqua sento le sue risate. Resto a bocca aperta per poi tornare a riva a stendermi sfinito sulla spiaggia, ridendo. Sento Dallas lì con me sulla sabbia e quest’ondata di ricordi mi riempie di gioia.

Non lo conoscevo, grazie Viola.

Ciao Andrea !

Molto bello questo articolo.

Concordo. Soprattutto su: «È facile stroncare questo libro: la violenza fa arricciare il naso, accapponare la pelle, soprattutto se a subirla è una donna. Allora si grida al sessismo, alla misoginia, come se invece una delle conseguenze logiche di una società educata alla parità di genere non dovesse essere proprio la libertà di usufrutto creativo di simboli e personaggi al di là del genere, soprattutto se dietro il marasma degli abusi alla protagonista risiede una serissima critica al sessimo ancora dilagante».

Lucio

molto bello (e come possono essere belle le amicizie, anche quelle maschili!)