La radice dell’inchiostro. Dialoghi sulla poesia

NOTA INTRODUTTIVA

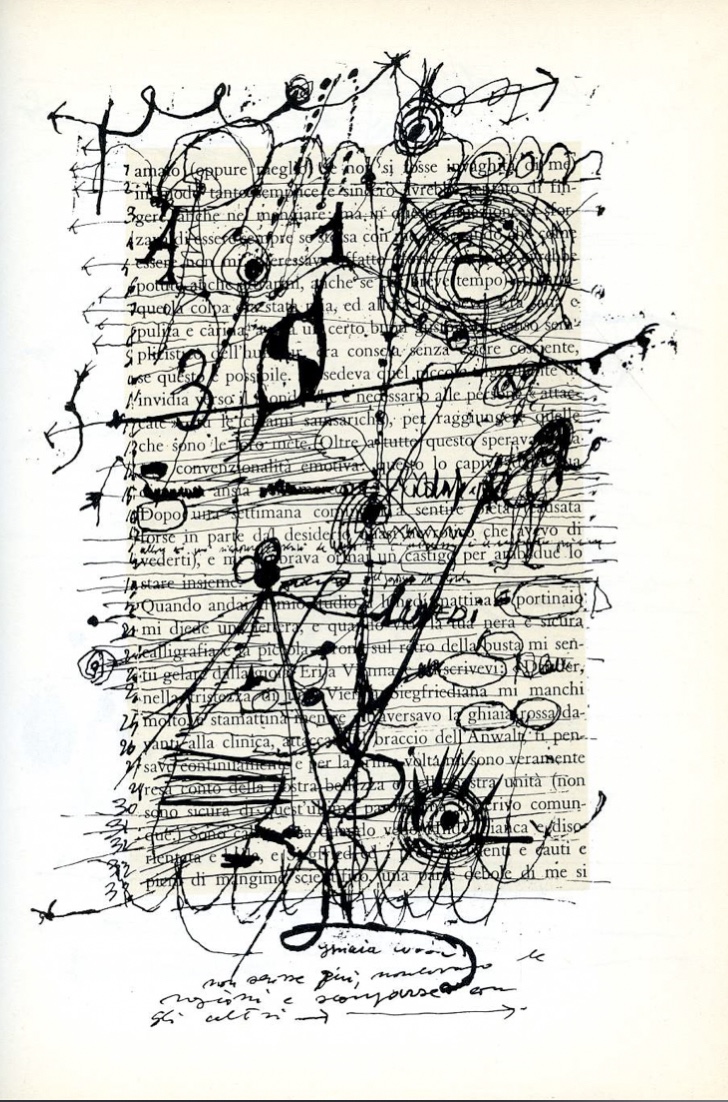

Magdalo Mussio, In pratica

«Forse non spetta a te di portare a termine il compito, ma non sei libero di rinunciare.»

(Avot 2,21)

Un questionario, come luogo di una sollecitazione: «È ancora legittima la radice dell’inchiostro?». Non solo il come si scrive, ma lo scrivere stesso, malgrado le storture. Lo scrivere che si porta avanti per decifrare la qualità del proprio silenzio o del proprio arretramento.

Una nota appuntata altrove scompiglia ulteriormente il ciglio dell’interrogazione: «Come dimenticare la fine -della storia, della poesia-? Non soltanto la fine che è già stata decretata, ma anche quella sempre sul punto di venire, di tramutarsi in eschaton rovesciato, in buona novella liberale: “la fine della storia ad opera di Dio è diventato il progresso storico dell’umanità” (Sergio Quinzio, La Croce e il Nulla, 1984).»

Oggi la scrittura non sarebbe altro che uno stornare la necessità di una risposta a tali quesiti, e insieme un esserne già in partenza incomodati, chiamati a dire prima ancora di sapere. Citati in giudizio. Forse per questo i poeti italiani somigliano sempre più a glossatori dell’affaccendamento, come se l’andirivieni tra le cose quotidiane fosse un modo per incenerire con uno stesso rogo i sintomi del presente e l’eredità del secolo passato. Qualcosa continua però a battere sulla pagina, e allora ne riporto una traccia…

Adriano Spatola, da Poesia Apoesia e Poesia Totale (1969): «Il poeta sa che la poesia è qualcosa che lo riguarda sempre meno. […] “Per il poeta, la fine della poesia come poesia è un fatto accertato”». Corrado Costa, da Alzare la gru ad alta voce (1972): «Che nome è che gridano / alle gru spaventate dal loro nome / volano via inseguite dal nome che le insegue / che vola via sta insieme con le gru / senza sapere che nome è». Emilio Villa, da quell’abiura in forma di annotazione che segnerà il suo congedo definitivo dalla letteratura (1985): «Ma, volevo dire: non si sente che io non credo alla “poesia”, che ritengo una baldracca del baldraccone che è il linguaggio … Io mi sono duramente dissociato della “poesia”, quindi perdonami, e non mi chiedere più niente».

Nulla più che righe inferme, potrebbe obbiettare qualcuno. Se non altro, questo breve attraversamento aiuterà a scamuffare le tresche dell’oblio programmato, e così a comprendere qual è il fantasma con il quale ci dobbiamo confrontare. Ogni nostra parola vigila il suo personale dirupo: sta a noi scrivere come se già custodissimo un anticipo della caduta.

Proprio a partire da ciò, ho chiesto ad alcuni poeti di farsi alleati ad una riserva di bianco. Di raccogliere gli interrogativi da posizioni divergenti, cioè di strincerarsi, e di usare questo spazio come un modo per tornare a domandare un qualche assenso alle cose nominate…

Giorgiomaria Cornelio

SOGLIA

«It is all very well to keep silence, but one has

also to consider the kind of silence one keeps.»

(Samuel Beckett, The Unnamable)

«Essere un poeta significa essere un interpoeta»

Harold Bloom

oppure meglio ancora the inner touch pag 80

«A rigor di termini non credo che la sua posizione offra nessun futuro,

né remoto né prossimo, né politico né poetico: ma questo è altro discorso[…]»

Franco Fortini, Lettera a Corrado Costa

TAVOLA DEGLI INTERVENTI

Aldo Tagliaferri / Giulia Martini / Davide Brullo / Polisemie (Mattia Caponi, Costantino Turchi) / Francesco Iannone / Sergio Rotino / Giovanni Prosperi / Carlo Selan / Ricccardo Canaletti / Mariangela Guatteri / Marco Giovenale / Gabriele Galloni / Renata Morresi / Mattia Tarantino / Anterem (Flavio Ermini, Ranieri Teti), Giovanna Frene / Davide Nota / Carlo Ragliani / Mario Famularo / Andrea Inglese / Chiara Portesine / Fabio Oreccchini

ALDO TAGLIAFERRI

Sulla scia di Emilio Villa molti suoi amici, contagiati da una tentazione diffusa tra poeti e artisti dopo Rimbaud, si sporsero sull’abisso di un silenzio senza ritorno, ma infine tornarono sui loro passi, a differenza di altri poeti, anche tra i maggiori, che incalzati da eventi insopportabili e pressanti erano stati risucchiati nel vortice mortifero. Nella prospettiva nazionale cui Cornelio si riferisce, la denuncia dell’insufficienza del linguaggio coincide, in Villa, come in Beckett, con la caduta in uno stato di depressione dal quale il poeta non rinuncerà a uscire, mentre Costa, più flessibile dell’amico e socialmente accorto, non cessò di misurarsi con le difficoltà che incontrava, o aggirava, cercando un varco sul confine tra la parola e il segno. Diverso fu il caso di Spatola, che aveva colto la tendenza delle arti a contaminarsi tra loro nella ricerca di una via del ritorno a uno stato aurorale. Un incombente “finale di partita” costituiva lo sfondo storico entro il quale questi poeti si mossero e tuttavia il “fatto accertato” della morte della poesia, per ciascuno dei poeti citati, Villa compreso, si tramutò in interrogazione, in indagine volta, se mai, ad accertare se non si trattasse di assistere al funerale di una idea di poesia tramontata insieme con l’idea di una cultura europea vincente e dispensatrice di civilizzazione. A fini del tutto diversi mirava la riflessione di Sergio Quinzio, indotto dal proprio nichilismo a giustificare la fede eludendo la filologia e introiettando la verità assoluta della lettera, come dimostra al di là di ogni dubbio la sua schermaglia con Guido Ceronetti, amichevole ma divisoria.

Non credo che si possa introdurre una esigenza di legittimità senza rischiare di offuscare i presupposti della questione, dato che, soprattutto a partire dalle avanguardie, la poesia si è ribellata alle pretese del simbolico di legiferare sui poteri del linguaggio. La contestazione dell’autorità del linguaggio come strumento di dominio discende direttamente dalla ricusazione del “come è”, di come stanno le cose e dell’uso corretto e ad esse correlato delle parole. La maledizione che ci viene “dall’alto” è quella della castrazione operata dal simbolico che, nella accezione lacaniana, costituisce la gabbia nella quale nasciamo e dalla quale cerchiamo di uscire. La maledizione ha un’origine teologica, nel senso che è scaturita da una Legge prestabilita, punto di riferimento di letture “ortodosse”, ma ha avuto una continuazione laica ancora più soffocante dopo aver trovato ospitalità in istituzioni accademiche spesso ridotte a allevamenti di flabellanti a cui traffici è consustanziale la tendenza a sminuzzare la poesia secondo prospettive disciplinari a loro volta governate dalle specifiche leggi richieste da insularità scientifiche. Nel creare un humus favorevole alla crescita delle arti si era dimostrato più produttivo ascoltare la voce di una divinità primitiva, ora loquace ora provocatoriamente taciturna, che seguire le istruzioni sempre aggiornate di istituzioni progressive.

L’operazione di rigetto messa in opera da Villa e dai suoi interlocutori prediletti, poeti e artisti, per quanto convulsa, nutrita di perplessità e ostacolata dai tecnocrati della parola, non fu affatto una opzione meramente dissipativa se non nella prospettiva avanzata da Nietzsche secondo la quale l’azione creatrice non va disgiunta da una distruttiva. Essi non dimenticavano che, dopo la morte di Dio annunciata dal filosofo e con l’avvento su scala globale dell’informazione tele-comandata e manipolata, era iniziata la serie negativa comprendente la morte dell’Autore, la fine della Storia e la crisi del Soggetto, eventi culturali concorrenti nel marginalizzare la rilevanza dell’arte in genere intesa come pratica culturale extra-sistemica, “controcorrente” (Lacan), “arrischiante” (Heidegger), e nell’acuire tra i poeti quel senso di estraneità ed esilio, rispetto ai discorsi e ai rituali ufficiali, già esperito da Baudelaire.

Se ci si propone di abbozzare una risposta plausibile ai quesiti posti da Cornelio, è comunque sconsigliabile prescindere dalla duplicità dell’atto di nominare, che da una parte è vivificante, nato dalla nostra corporeità e dalla nostra capacità di progettare, ma dall’altra comporta un aspetto mortifero teorizzato sia dalla tradizione filosofica che, messa in moto da Hegel, tramite Kojève arriva fino ad Agamben, sia dalla tradizione artistica accolta, e soprattutto praticata, da poeti e artisti diversi tra di loro ma reattivi nei confronti del quoziente di violenza implicito nella nominazione, come Gherasim Luca e Artaud. Al poeta della tarda modernità, consapevole di assumere, con l’atto di nominare, un potere che gli viene dalla partecipazione alla mitica uccisione del padre, e che è inscindibile dalla mitica colpa indagata da Freud, spetta ancora contrastare la castrazione simbolica ritorcendo il linguaggio contro se stesso. Questo è il compito perseguito da rappresentanti esemplari della letteratura novecentesca, coerentemente antifascisti, come Beckett, Celan e Villa, in esplicita ribellione contro le ingiunzioni oppressive di una “lingua madre” istituzionalizzata, ridotta a informazione devitalizzata e pubblicitaria, i cui custodi sono a loro volta consapevoli della valenza politica acquistata da una parola trasgressiva, sovvertitrice del funzionamento dello stato esistente. Gli effetti della sovversione non sono immediati, né pratici, come tutti sanno, ma indicano una via che può trasmettere, per contagio, speranze ed entusiasmi giudicati pericolosi: trasmettono vitalità, come aveva rilevato Leopardi e ribadito con tenacissima determinazione, nella incipiente modernità, Joyce.

Nel campo delle arti, data la insopprimibile natura relazionale della parola, risulta disfattista e velleitaria la decisione di togliere l’iniziativa alle parole per attribuirla alle cose confidando in un superiore stato di realtà di queste ultime (che ultime non sono, giungendoci elaborate attraverso le parole). Tradizionalmente incline a situarsi sul confine tra opposti che non si escludono tra di loro (cfr. l’infinito irrompente nel rapporto tra la siepe e l’orizzonte leopardiani), in area di tra-passo, e a far traballare ogni rigido confine tra parole e cose, il poeta si trova alle prese con parole scivolose e impoverite dai tipi alternativi di discorso che Lacan, sensibile alle sorti delle arti, aveva individuato e distinto. Non si limita a proporre ibridazioni o connubi tra lingue diverse, spazializzazioni inedite, livelli di realtà eterogenei, stati depressivi e deliri di onnipotenza, tutti artifici che gli permettono di rapportarsi a una totalità sempre perseguita e sempre inconclusa, ma cerca la fruizione di un frère et semblable disposto a partecipare alla costruzione di un rebus in divenire (la stessa impresa in cui si erano impegnati i nostri avi più antichi inventandosi un linguaggio e, più precisamente, passando dal calcolo amministrativo al rapporto tra concreto stabile e astratto dinamico). Proponendo un ritorno alle origini, cioè alla enigmatica sequela di pittogrammi e icone tracciata dall’”uomo primordiale”, e sapendo, dopo Nietzsche, che a rigore tale meta è inattingibile, e dunque che l’impresa è destinata a un fallimento epistemico, ma ritenendo che solo quella destinazione assoluta valga la pena di essere ritentata (che si possa “fallire meglio”, come suggeriva la non-conclusione lasciataci da Beckett), Villa ha indicato la via paradossale di un travalicamento à rebours che ha affascinato e influenzato i suoi sparsi amici ed estimatori, ma ha anche esemplificato, percorrendola, i momenti traumatici e sacrificali coi quali l’artista si misura nel tentativo di rapportarsi alla totalità senza rassegnarsi a rinunciare a conseguirla.

GIULIA MARTINI

Firenze, 6 gennaio 2020

Caro Giorgiomaria,

la domanda di partenza del tuo questionario, se ho ben capito, è se sia «ancora legittima la radice dell’inchiostro». Ti domando, a mia volta, se e in quale epoca non lo sia stata, recente o lontana nel tempo. Parli dello «scrivere stesso, malgrado le storture» – ma non si scrive proprio perché le storture?

E quanto più le storture perdurano, tanto più la radice della scrittura ne sarà legittimata.

Se c’è, come dice Quinzio, una «fine […] decretata» per il gesto poetico e più in generale per la letteratura, questa fine coinciderà necessariamente con la nostra fine tout court, proprio in virtù di quella che sembra essere la particolarità del gesto poetico: renderci la realtà interessante con l’additivo della finzione (ma leggi anche duttile, digeribile, benevola rispetto al tempo). In questo senso, quella radice mi sembra non solo legittima ma anche auto-legittimante.

Rispetto invece al rapporto tra scrittura e conoscenza, la rinuncia a questo gesto, cioè la rinuncia al dire, potrebbe venire da quel senso di essere «citati in giudizio» di cui scrivi: sempre se ho capito bene, sarebbe lo sconcerto di essere chiamati a testimonianza di qualcosa, per esempio di un delitto, senza la memoria di avervi assistito.

Ma perché Omero è cieco? Se qualcuno può testimoniare il non-conosciuto, questi sarà proprio il poeta, in quanto scriba, scriptor, scrivente di un dettato che per larga parte lo trascende, quindi dotato della capacità di antivedere.

Occorre quindi, forse, distinguere, quando si parla di rinuncia al dire, a cosa si stia effettivamente rinunciando: perché se il poeta può esimersi dal dire il dicibile, passando inosservato, non altrettanto impunemente potrà dissociarsi dal tentativo di dire l’indicibile, che è la sua vera missione, come Dante ci mostra bene.

Farsi tramite, cioè, di quelle cose che solo la poesia può dire, con il suo linguaggio preciso, che ha a che fare sostanzialmente con il pre-linguistico della materia e del mondo. Mi sembra questo, per chiudere con parole di nuovo tue, «il fantasma con il quale ci dobbiamo confrontare».

Con un caro saluto,

Giulia Martini

DAVIDE BRULLO

non è aristocratico l’ingresso

nel Torturatore – basta decomporre

la rabbia in briciole di bene

con cui i bimbi crescono astuti

e stupidi a Est dove le città abusano di blu

nel retro del ghiacciaio il rumore

sembra quello di una sedia che scoppia

«con poche pietre potrò infliggerti

un pasto» disse una memoria

ruminata ora oltre

la perizia di latitudini e offese

disse di sentirsi in un velo

«nell’alveare dell’alba» scrisse quando

la sera lo costrinse a pensare

che neppure le parole sono umane

– poi si frantumò in quella cosa che ha molti cuori

«ci spinge al freddo un desiderio

di assoluzione e di assoluto»

*

il rientro dal frastuono stabilì

in marmo la marea – una ventata

di volpi confermò che tra la vita

e l’altra non c’è l’angelo ma protratta

violenza – «a Nord un grido sgretola

la cronaca e inchioda i ghiacci all’onestà»

è scritto nell’anagramma delle aurore

«ad uno è dato aggiogare le consonanti

all’alba perché sia vertiginosa la pronuncia»

dall’incastro iperboreo che sfiducia i prati

in stelle capì l’evoluzione del migrare

– la bambina si apposta nel lato barbaro

della stanza e sa ora che la debolezza

argina gli immortali –

l’assenza di serpenti non genera

l’innocenza e la colpa non colpisce

la babele delle banchise – «allora

giudicarono di aggiungere vipere» è scritto

– la bocca delle bisce fiorì nel ghiacciaio

come una rosa – «parlano le lingue

degli angeli» ma il ghiaccio

è un insegnamento indubbio

e autarchia è l’Antartide

MATTIA CAPONI, COSTANTINO TURCHI

(POLISEMIE)

A e B, un dialoghetto radicale

A: Ancora una volta, siamo qui chiamati per rispondere allo spinoso quesito che attanaglia la poesia moderna: se scriverla, la poesia, sia legittimo o meno. Dal mio canto, mi trovo ad affermare come illegittimo sia ancora domandarsi se legittimo è in effetti scrivere poesia, almeno in questi termini. Stabilire se la scrittura della poesia sia legittima è impossibile, ancor di più se questa legittimazione è richiesta all’ispirazione, ovvero alla dedizione, in ogni caso a un altrove che precede la stessa scrittura: e ciò poiché sarebbe assente il campo di verifica. Solo il testo si propone a noi come luogo d’osservazione, sicché domandarci della sua legittimità, a posteriori, è dunque speculare su di esso in chiave metafisica.

B: Credo di essere d’accordo, fintanto che teniamo presente un particolare di portata molto ampia. Se è vero che pretendere di occuparsi di poesia (farla e disfarla è tutto un lavorare) fuori dell’ambito concreto porterebbe a perdere l’appiglio con la scientificità, col caso e con il reale in fin dei conti; se tutto ciò è e resta vero, scontrarsi con un testo o con un libro di poesie può rimettere in gioco la nozione di poesia; trasportando quel testo o quel libro, nel suo fare, un’idea poetica attuata, può estenderne o restringerne il campo semantico, fino a rendere obsoleti anche alcuni strumenti critici: non posso quindi che pensare (e temere) che ogni incontro possa minare la legittimità della poesia e di questa poesia.

A: Tu mi suggerisci che da un testo, leggendo il suo modo d’esser fatto, possiamo estrapolare da una parte un’idea specifica d’autore di cosa sia poesia, dunque da molti testi un’idea più astratta e condivisa; anche che la prima idea può provare a conformarsi con la seconda, oppure agonisticamente confrontarcisi, comunque relazionarcisi. Ammettiamo allora e piuttosto, dalla nostra parte di destinatari e tenendo da parte la poesia in generale, che ci si possa chiedere (e poi determinare) se una poesia – o un loro gruppo per conseguenza di estensione – si comporti secondo uno dei due casi nei confronti della convenzione (ma leggi anche: tradizione). Ebbene, se non volessimo cadere subito in una petizione di principio per cui solo una delle due tendenze è imposta come legittima, non trovo possibile comunque designare come tali certe poesie anziché altre, da uno e dall’altro insieme, senza addurre principi che a quelle siano estranei.

B: Noi, perdendo le qualità coi tempi, stiamo lasciando indietro la pelle vecchia di una poetica composita e discorsiva – non solo di un «gruppo» di testi, ma una organizzazione testuale strutturata. Ma che non si facciano valere princìpi esterni lo dimostra il fatto che gli unici cardini che si possono cercare sono nel testo – altrimenti non sono. Il metodo, quando vuole quindi affrontare i nostri casi, varrà per un’«idea specifica» e autoriale o potrà applicarsi e rimodularsi nei confronti di ogni particolarità? E la legittimità (come problema e non come tema) cacciata dalla porta rientra passando dal cortile, dove Govoni fa crescere il suo rosmarino profumato che si accalca fra mill’altre cose sul bordo di che cos’è poesia: spingendo perché il limite s’allarghi, si sgualcisca – e crudelmente lo infiacchisce. Questo perché l’agone ritorna nell’ambito della cultura autoriale e col tempo sempre più personale, dove un poeta non si adegua ad una tradizione egemone e ad una retorica prescritta. Lavora, prova e riscrive per formarsi una cultura ed una prassi personale – non per forza antagonista. Scavare all’interno della concettualizzazione di un poeta serve proprio a vedere se e come questi si trova nei confronti della cultura, della tradizione; se si sta creando dei mezzi per attraversarli e crearsi una voce, una forma e dei modi propri.

A: Ma come monete estratte da un forziere il cui contenuto è limitato, le qualità dei tempi si perdono solo in attesa di guadagnarne altre: ed eccoci ancora davanti al banco di questa transazione – schermato dal vetro, seduto in modo che solo a tratti ne vediamo il volto – il cassiere che chiamiamo condizioni esterne. E se possiamo lamentare l’abbandono di una poetica composita come l’arrugginirsi degli attrezzi, perché non prospettarci nuove poetiche e nuovi attrezzi, propri di questo secolo? Oltretutto, è più importante la composizione di una poetica o la mente che la compone, gli arnesi del fabbro o la mano che li userà? La legittimità, d’altronde, come tu la proponi, sorge dall’elaborazione della materia (per materialia surgit) e come tale non si distingue dalla sua sostanza di verità (mens hebes ad verum), sia questa sostanza del contenuto o della forma. Ma che questa verità espressa in stratagemmi non sia legata alla storia per quei tramiti che chiamiamo cultura oppure tradizione, la loro violazione, così come economia o società; ancora, che questa verità non si possa trovare esemplificata in qualche modo sia nel minimo che nel massimo impegno, tutto questo non lo posso credere.

B: La vediamo questa nuova poetica? Io piango ciò che ho visto e perso, non ciò che immagino e desidero. E da quando, nel poeta, si cerca la «mente» o sarà meglio dire lo spirito, piuttosto che le sue abilità tecniche e le sue capacità di critica, analisi, sintesi e descrizione culturale? La materia testuale occorre anche al poeta per elaborare il suo procedimento e la sua volontà formale, perché l’elaborazione teorica di un’opera si costruisce nel farsi dell’opera stessa e così partecipa all’invenzione degli strumenti tecnici costruendoli. Le condizioni storiche e culturali determinano, almeno in parte, l’insieme delle scelte possibili, e non possono non farlo rimanendo l’arte poetica (e quella critica) nelle pratiche umane e trovandosi legata dalla materia linguistica, carica di storia e di ideologia – lo sappiamo. È fra le necessità della storia costruire una cultura che rompa i legami col predeterminato, sia questo costruirsi una cultura o porsi da antagonista con essa.

A: Non so se tra le lettere la sua necessità mi apparve, o la possibilità di sviluppi ignoti: quindi chiameremo la storia una potenza da realizzare? Se sì, noi non possiamo che porci come umili traghettatori la cui imbarcazione si sfascia nell’uso per la fragilità del materiale, e le cui parti sfasciate dobbiamo rinnovare nel durante: e ciò, dopotutto, non mi sembra così dissimile da quanto sarebbe chiamato il poeta a fare – semplicemente è diverso il fiume che gli tocca attraversare, perché diversa è l’interazione. Ma ecco che una nota si impone: perché ieri di canne, oggi di legno, di resina domani, una canoa ancora guidata con la pagaia non chiameremo più tale? Perché ha cambiato ancora una volta tutti i suoi pezzi non diremo più che la nave di Teseo è del suo padrone? L’uso – o, perché no, la funzione – mi sembra il solo che in questa chiave possa dettar legge su ogni possibilità di legittimare.

FRANCESCO IANNONE

Silenzio celeste

Hai la vita, dice Antonio, ed ha sette anni. Perché non sei mai contento di niente? O Giuseppe che di anni ne ha quattro e da grande vuole fare il maestro elementare perché le deve salvare tutte le persone tristi. Io così dico che devono essere i poeti.

Solo i bambini e i poeti abitano allegramente le celle, o i vecchi quando sono finalmente dementi. Parola-cella, quindi parola-pertugio dentro cui il detenuto rigetta in cerchi il vapore dei polmoni e oltre il muro un’altra bocca pronta a raccoglierne l’alone nero. Così una volta ci insegnò Genet. Parola-bava che congiunge i vuoti facendoli tremare insieme alla solitudine del filo.

Mi vengono in mente le storie. Le fate sognate di notte, la tragica impiccagione del burattino cattivo e insolente. I due assassini che gli cavano le monete dalla bocca, il berretto di mollica che gli adombra la vista. Sono spaventose le fiabe. Più spaventose sono le vite sedate dal tepore della cenere. Stordite dalle sberle delle chiacchiere.

Percio siate gente del sì, siate i pazzi che ribaltano le ore con un grido e fanno del tempo uno zero mai iniziato. Siate i protesi con le biglie in gola, allevatori di disastri e non custodi del torpore. Siate gli avvezzi alle pozzanghere, gli inclini alle bizzarrie adolescenti. Siate gli innamorati del singolo preso nel morso delle folle. E siate pure le folle quando cantano gaie nelle piazze.

Mi direi così. Me lo direi immergendo la testa nell’acqua per ricordare ancora il fragore della nascita, il muggito gigante del mondobue.

Ma ho dimenticato tutto. Come quei sopravvissuti che non ricordano più niente. Dopo l’assedio, il silenzio della polvere. La veglia degli uccelli. Gli uomini dietro le porte chiuse. Le proteste mute del sangue che preme le arterie. Per andare verso dove?

Ringrazio allora per la pazienza della cova. Per le natiche abbandonate sul fieno della memoria. Per la crepa dilatata dal sibilo di una parola. Per la parola.

*

Frasi (da Parole del tempo)

Dopo la tormenta ora

balena il silenzio celeste.

Le mute frasi s’involano

in una piaga di amore

verso un confine statuario.

L’ultima delle mie ultime parole

giace attaccata alla penna

e segna uno spazio senza confine.

In quale nodo d’amore?

Lorenzo Calogero

SERGIO ROTINO

«Lasciava cadere il cerino sulle parole di carta […]»

RICCARDO CANALETTI

Ringrazio Giorgiomaria Cornelio per l’invito a riflettere sul significato attuale della poesia, inteso come campo da gioco del linguaggio nella sua funzione creativa e, sembra, non comunicativa. Quali siano le prospettive future per il genere poesia (P1) spetta agli addetti ai lavori stabilirlo; ma parlare dell’oggetto poesia (P2) è questione che interessa non solo l’estetica, ma anche l’epistemologia e la filosofia del linguaggio. Dire se sia o no importante scrivere, il fatto stesso di scrivere e la specifica variante della scrittura che abbia come «radice l’inchiostro», è il tema che verrà trattato. Lo faremo, vincolati dall’imperativo della “sollecitazione” e non – almeno in questo caso – della persuasione, affrontando tre temi:

(a) La poesia è qualcosa di altro/alternativo rispetto agli altri modi di esprimersi con il linguaggio ordinario?

(b) La poesia è eminentemente oggetto (P2) o genere (P1)?

(c) Da (b) segue che …

Infine le conclusioni, le risposta alla domanda “riformata” che è l’input di questa interrogazione:

– Da quale punto di vista è legittimata la poesia?

Il procedimento, che ripone fiducia nel sinolo, opterà per una dimostrazione geometrica, tentando di dar prova, con questa riflessione, di star facendo poesia, anche se in modo diverso.

a

Ciò che la poesia può dirci di se stessa è, primariamente, la sua non traducibilità.

a.1

La sua non traducibilità deriva non dalla pluralità di significati di un segno scritto, quanto dall’aderenza totale al contesto.

a.1.1

La pluralità di significati contraddice il principio di innocenza semantica.

a.1.1.1

Il principio di innocenza semantica stabilisce che una parola debba avere un unico significato qualunque sia il contesto in cui si applica.

a.1.2

L’aderenza al contesto impedisce a un termine di essere sostituito da sinonimi (per es. nella citazione, nella canzone, negli slogan, etc.).

a.1.2.1

L’aderenza al contesto non è solo una forma di fedeltà semantica ma anche una forma pragmatica di economia del significato.

a.1.2.1.1

Economia del significato significa che non è il senso a cambiare ma il contesto d’uso.

a.1.2.1.1.1

I contesti d’uso sono: I) contesto poetico II) contesto ordinario

a.2

Ciò che caratterizza la poesia è, dunque, la variazione delle unità di forma e contenuto, mentre le singole operazioni rimango semanticamente innocenti.

1

Non esiste un linguaggio poetico diverso dal linguaggio ordinario.

2

A cambiare sono I e II. Se I allora abbiamo la sensazione di avere di fronte un processo di ipertrofia del significato. Se II ci manteniamo su un primo livello interpretativo, quello quotidiano.

b

La poesia è sia genere (P1) che oggetto (P2).

b.1

P1 è soggetto allo studio da parte della critica letteraria e della filosofia dell’arte.

b.1.1

P1 è un oggetto di gusto, comunicativo e sociale.

b.1.1.1

Un oggetto di gusto è limitato dalla sola plausibilità.

b.1.1.1.1

Un oggetto di gusto è plausibile quando incontra i gusti del pubblico.

b.1.1.2

P1 è un oggetto comunicativo in quanto esprime un dato insieme di informazioni relative all’autore, all’ambiente e a un corpus teorico (poetica, filosofia, atteggiamento esistenziale nei confronti di qualcosa, etc).

b.1.1.2.1

L’autore è l’unico ente che è possibile studiare attraverso P1.

b.1.1.2.2

L’ambiente si esprime solo funzionalmente rispetto all’attività di comprensione delle volontà dell’autore.

b.1.1.2.2.1

Quindi non esiste propriamente ambiente, ma un insieme di possibilità per comprendere l’autore.

b.1.1.2.3

In P1 si esprime l’opinione dell’autore.

b.2

P2 non è P1.

b.2.1

P2 rispetta a (e in particolare a.1.2.1.1)

3

Quindi P1 è un caso particolare di P2, cioè: P2 può essere un genere letterario.

b.3

Dato 3, allora P2 è più grande di P1

4

La poesia è eminentemente P2 (oggetto).

c

Da b segue che, dato 4, la poesia non costituisce una particolarità tra i modi di uso del linguaggio.

c.1

Il modo specifico di utilizzare il linguaggio in P2 è solo meno frequentato perché P2 riguarda I e non II.

Conclusione

Dati 1 e 2, scrivere potrebbe significare aumentare la capacità interpretativa dei lettori, grazie a una massiccia frequentazione di I.

Dati 3 e 4, scrivere poesia non significa esclusivamente produrre P1, ma ogni caso in cui il linguaggio ordinario si presenta nella sua eccezionalità per via di I o di altri contesti similmente particolari (musicale, drammaturgico, mediatico, etc) può essere definito poesia. Quindi scrivere coincide (anche se non ne esaurisce il significato) con esprimersi.

Ciò che si è scelto di fare è di tagliar corto su qualunque possibile discussione di tipo estetico-esistenziale (dal momento che questi due momenti del pensiero stanno andando sempre di più a coincidere). Ciò che si è scelto di fare è piuttosto un tentativo, sì in prosa poetica (e ora si può capire quale sia l’analogia tra la dimostrazione more geometrico e la poesia; analogia in P2 e in a.1), di trattare il discorso in generale, cioè provando, al di là dello stupro degli addetti ai lavori, dei sacerdoti, di parlare di poesia come di qualunque altra categoria e umana e linguistica. La poesia, sia genere che oggetto, evento del pensiero che si esprime nei linguaggi rigidi dell’economia, della letteratura, della musica, della citazione, etc., non necessita di motivazione. Non esiste un perché dello scrivere, quanto il fatto di scrivere in sé, che è auto-esplicantesi. La poesia, in questo senso, non accetta altro che non sia la sua propria capacità di articolare il proprio significato. Legittima la scrittura il fatto di esistere, quasi in una forma di affidabilismo epistemologico.

La poesia, è il caso di dirlo, fuori di metafora, è così simile a Dio da bastarsi, per far sì di esistere. Quindi la vera domanda non è tanto: quanto resta della vocazione di scrivere? quanto piuttosto: questa vocazione è vera e dunque, come vocazione, obbedisce al proprio destino?

ANTEREM

(RANIERI TETI, FLAVIO ERMINI)

quando tutto ritorna nel pensiero, nel silenzio in cui ci destinano le ore quando si attardano a dismisura intorno a qualcosa che è solo marmo, cenotafio attorno a pietre che sono solo una neutralità di oggetti, solo una tonalità di grigio, solo un freddo odore chino sugli sfiorire, solo un armistizio tra le cose, solo un sottobraccio che diventa un malcelato vorrei, l’idea di un cammino invernale, un kursaal di cose scomparse, un senso che si chiami placamento, con la grazia impensata dei gesti nell’attimo del loro supremo mentire, solo con lo sguardo in sottofondo dell’avvertire lontano, avvertire vicino il tempo dell’averti avuta a portata di occhi e pelle, a durata di ossa, a portata di braccia, cercando di vivere ancora la penombra scoscesa dei bordi, a portata di voce per dire e per udire quando è terra la prova del volo

Ranieri Teti, da Suite postuma

Il dire poetico è la casa ospitale in cui nominazione e indicibile possono sostare, in un tenersi insieme dei differenti: nel loro contraddirsi e nel loro opporsi. Il dire poetico è il frammezzo che porta il non-nominabile a nominarsi come originaria contra-dizione.

Lavorando al buio, chi scrive cerca la chiarezza. Solo un dire che non nasconde il proprio non-detto, ma incessantemente lo riprende, può pretendere di farsi prossimo all’inaccessibile. Per avvicinarsi alla sostanza ultima del mondo, il dire poetico deve andare al di là del mondo, deve rendersi insensato, fuor-viarsi, dissestare il principio di non contraddizione.

Flavio Ermini, citazione dall’editoriale del numero 83 di Anterem, dicembre 2011

MARIO FAMULARO

La parola poetica come linguaggio del tremendo – della formula e del sacro

“È ancora legittima la radice dell’inchiostro … il come si scrive … lo scrivere stesso?”: complesso riuscire a prendere posizione in modo chiaro, sintetico ed efficace a un quesito del genere – si perdonerà pertanto la parzialità del tentativo.

Partirei con una citazione di Mario Ramous, che già è venuta in mio soccorso in una breve nota su alcuni inediti di Vincenzo Frungillo, nel numero 96 di Atelier, proprio aventi a tema la parola – che può aiutare a tracciare delle coordinate di partenza: “tutto sommato la correlazione al vero è una implicazione estranea alla natura e alla struttura del linguaggio … probabilmente la parola è nata piuttosto come necessità di esprimere la menzogna (il ‘negativo’, quindi) che come volontà di partecipare la scoperta, il sospetto di una verità”. Poco dopo si ribadisce la “funzione negativa della parola, il suo porsi come equazione (a più incognite) della menzogna”. E infine: “nulla può indurci a credere reale ciò che ci circonda, malgrado lo sia, terribilmente.” (le citazioni provengono da “Registro 1971”, ora in “Tutte le poesie 1951-1998”, Pendragon, 2017, pagg. 196-202).

Scomoderò anche un concetto che proviene dal buddhismo mahāyāna, ovvero la tathatā, ripreso in particolare dalla filosofia di Nishitani Keiji. In estrema sintesi, il termine si riferisce a un’asserita autentica natura della realtà, diversa da quella percepita attraverso il filtro dei sensi (semplificando – è agevole immaginare che il mondo, così come percepito da un uomo, piuttosto che da qualsiasi creatura altra nella propria individualità fisica e cellulare, sia frutto della sua percezione sensoriale – che agisce da filtro deformante sull’oggetto di tale percezione, restituendone un’immagine falsata, parziale).

Tutto questo per evidenziare un punto che a mio avviso è nodale quando si affronta un tema come quello qui proposto: il discrimine tra verità e realtà. Se, come dice Ramous, la nominazione comporta un’insufficienza genetica di aderire al vero in senso assoluto – rischiando piuttosto di degenerare nel concetto opposto – lo stesso non può dirsi per il suo grado di approssimazione al reale – reale in senso assoluto, ancora, ma prima di tutto reale in quanto frutto dell’esperienza diretta e sensibile dello scrivente, ritrasmessa attraverso la nominazione.

La stessa frase di Ramous può realizzare un ulteriore spunto di riflessione: la capacità della parola di sublimare il reale attraverso la creazione di una sua versione altra, filtrata dalle aspirazioni e dalle tensioni dello scrivente: è, questa, una forma ancora diversa di intendere quella “necessità di esprimere il negativo” della realtà percepita, potremmo dire, per affermarne un’altra, frutto dell’esperienza di vita di chi dirige l’operazione.

Quindi: una prima funzione della nominazione e della parola può essere quella di conchiudere (anche se con inevitabile grado di approssimazione) il reale, e in particolare il reale dell’esperienza umana, restando indifferente alle categorie del vero e del falso (anche la menzogna è reale, altrimenti il termine non avrebbe senso, e non se ne potrebbe scrivere, né si potrebbe usare per ottenere un risultato efficace dal punto di vista della comunicazione); una funzione positiva, in tal senso, e negativa nella misura in cui opera una scelta ablativa di porzioni del reale o della propria esperienza per sostituirle con una realtà alternativa.

Inevitabile corollario di questo primo argomento è che la parola della poesia non può trascurare o ignorare l’uomo e la sua esperienza esistenziale, soggettiva e collettiva.

Da qui è necessario operare un secondo genere di riflessione, concentrandosi nello specifico sulla parola poetica, iniziando a porre delle coordinate che abbiano un minimo sufficiente di specificità per distinguerla dalla parola relativa ad altri ambiti – quello giornalistico, scientifico, filosofico, prosastico, e via dicendo. Per quanto il linguaggio poetico abbia aperto le porte nell’ultimo secolo ad ogni sorta di contaminazione, esso non può perdere di vista delle coordinate di base che ne traccino una identità minima: il rischio è quello della dispersione completa nei linguaggi altri, con una confusione (in senso fisico) che rischia di depotenziare e sfumare quelle che sono state, nel tempo, le funzioni chiave della parola poetica. Nessun malinteso: l’esperienza sopravvive nella contaminazione – ed è anzi assolutamente necessario non trascurare questo aspetto (che può rivelarsi sorprendentemente fruttuoso, persino dirimente) del nostro tempo.

La nota di Giorgiomaria Cornelio cita a ragione “la fine della poesia” e allo stesso tempo pone le sue domande citandone “le radici”: ecco, proviamo a parlare della fine ricordandoci quello che è stato “l’inizio”.

E l’inizio è noto: la parola poetica nasce come formula del sacro e sublimazione mitografica di una realtà (anche storica, ma diventa secondario) trasfigurata, che assume connotati simbolici e interpretativi del reale, assurgendo a codice che forgia la cultura dei valori e l’identità di un popolo, permettendo di ritrasmetterla a terzi in modo orale, prima, e scritto, poi. In ragione dell’elemento sacro e della necessità formulare di rendere la parola poetica memorabile e più agevolmente trasmissibile, sin dalle origini si avvale di un’attenzione specifica al suono e al ritmo, evitando ogni ridondanza e agendo per sottrazione. E così oggi un numero nutrito di esemplari della nostra specie ricorda, per fare l’esempio più banale, l’espressione carpe diem – senza scomodare i testi sacri o i formulari religiosi.

Il secolo appena trascorso è stato quello che più fatalmente ha assistito alla perdita, nella società occidentale, di referenti metafisici – sostituiti in un primo momento con ideologismi ai limiti del delirio o con referenti fisici – costringendo successivamente le coscienze ad affrontare la percezione dell’assurdo e del vuoto che era stato esposto, o di sostituirlo con un nichilismo incosciente e nutrito di materialismo meccanicistico. Non è questa la sede per parlare di questo fenomeno – ma ciò che mi preme qui evidenziare è l’effetto che tale cambiamento ha avuto sulla parola poetica, in una società sostanzialmente deprivata della percezione diffusa del senso del sacro – associato in via privilegiata e limitante all’immagine del culto religioso.

Non ci si riferisce qui al sacro in questa accezione, ma piuttosto a quella etimologica, sviluppatasi in un mondo laico, immanente e naturalistico come quello romano, di avvinto al divino (e ad esso consacrato, da cui l’istituto della sacertà), con una percezione del tremendo e del misterico connaturato al reale – lo stesso senso che trasuda dai versi di Rainer Maria Rilke quando, nella nona elegia, in uno stato non dissimile a quello estatico, scrive: “Terra … non sono più necessarie / le tue primavere a guadagnarmi a te -, una, / ah, una sola è già troppo per il sangue. / Senza nome, da tanto, a te mi sono votato. / Sempre fosti nel giusto, e la tua sacra scoperta / è la familiarità con la morte.”

Approssimazione al reale, o al tathatā, la sua autentica natura – e tale operazione non appariva concepibile a coloro che ci hanno preceduto senza questo senso del sacro – un rispetto reverenziale per la funzione rivelatoria – e allo stesso tempo costitutiva – del reale e del suo mistero immanente.

Con questo non si vuole sostenere, naturalmente, che la parola poetica oggi debba regredire a una funzione sacerdotale o rituale – come potrebbe apparire ad alcuni – ma che la frattura che può apparire consolidata tra il momento della caduta dei referenti metafisici e quello subito successivo non può – non deve – giustificare il distacco assoluto verso quelle che – opportunamente – sono le radici della parola, e soprattutto la sua tradizione identitaria e culturale.

Ciò che viene riconsegnato a chi oggi intende assumersi la responsabilità della parola poetica non può che essere l’intero percorso – culturale, identitario, tecnico, sociale e infine estetico – della poesia. Su ognuna di queste categorie (e ce ne sono certamente altre) ci sarebbe molto da dire, perché attualizzare la tradizione per rappresentare il proprio tempo senza esserne fuori è responsabilità di chi decide di scrivere anche una sola parola usando questo linguaggio.

Tornando alla domanda da cui ha avuto scaturigine questo intervento: “È ancora legittima la radice dell’inchiostro … il come si scrive … lo scrivere stesso?”

Tenterò una risposta, certamente insufficiente: ogni cosa è legittima, proprio perché nihil verum, omnia licita – naturalmente, ma non senza conseguenze per ogni scelta – per questo si è parlato di un’assunzione di responsabilità.

Per evitare una confusione tra ogni genere di inchiostro, è necessario prendere posizione e determinare dei criteri che realizzino una continuità con le citate radici, attualizzando nel nostro tempo le qualità connotative e distintive della specificità della parola poetica in quanto linguaggio del tremendo, della formula e del sacro, conscio della sua tradizione tecnica, umana, espressiva ed estetica.

Alle due sponde di questo auspicabile equilibrio, vi sono la deriva della confusione assoluta, in cui ogni cosa è poesia (nel silenzio di una saturazione completa e priva di criteri orientativi), e una sterile macerazione deformante in un passato (anche prossimo) ideologizzato e contraffatto, altrettanto foriera di un senso piuttosto spiccato di morte della funzione più viscerale della parola poetica.

MATTIA TARANTINO

da Fiori Estinti, (Terra d’ulivi, 2019)

Il bambino

Il sangue urta il sangue, e il bambino

è già messaggero da altre

terre, altri verbi: è già nell’angelo.

Ho pronunciato la parola che fonda

i fiori, ho convertito

gli uccelli che annunciano l’inverno:

c’è qualcosa nel mio nome

che lo strazia e maledice.

*

La terra del verme

Allora donatemi

il cerchio e la croce. Non temete

questa parola che nasce

in altri mondi, dove nerissimi

gigli affliggono e azzannano.

Amate anche il canto

finale del passero; le astuzie

che nutrono i morti. Altrove

è la terra del verme, ma solo

al di qua può regnare col cuore.

Prima che carne nient’altro

che carne nutrì il fiore ossuto.

Prima che acqua nient’altro

che acqua devastò la mancanza

di forma: tutta loro è la colpa.

Ecco, amate

ostinati la grazia, le impervie

vie della sorte e mai, mai

la sciagura dello stare.

*

L’uccello

Ecco, arriva quest’uccello

che nella voce ha il fuoco d’ogni terra

promessa, che crolla

al segno fatto soglia e sangue.

Nel tuo sangue sta il vento che profana

e poi rovescia: a quale eco

tornerai nel nome? in quale

veglia sbranerò la luna?

Offrimi dell’acqua e sia nell’acqua

questa parola che fummo. Traccia

e poi colloca la sorte

di tutti i fiori mai donati

CARLO RAGLIANI

Il senso implicito della domanda sembra collegare naturalmente, così come avviene ne Il Cratilo platonico, il nome alle cose. Ma è sensato dare testimonianza scritta della quotidianità?

Di fatto non può essere razionale staccare la società e la sua civilizzazione dalla natura delle cose scritte, e del resto non c’è motivo di dividere la ragione della civiltà e la sua evoluzione dalla scrittura. Come del resto non ci sono ragioni per non pensare alla poesia come forma di espressione apicale della cultura di un popolo, a là ogni ragione pratica o meno della medesima.

Rispondere a questo questionario costringe a riflettere sulla restrizione e sulla condensazione della parola, alla contrattura ed allo svuotamento del linguaggio; e va da sé che in un periodo in cui ci si pone pressocché sempre il traguardo di ridimensionare il concetto e la figura, rispettivamente, di poesia e poeta, in fondo non si arrivi a poter definire davvero il punto da cui partire.

Supponendo che si possa indicare un esordio, il quesito si può svolgere in maniera più cinica, rielaborandolo in questo modo: “È ancora necessario l’essere umano nella definizione della realtà?”

Se la risposta fosse affermativa, l’essere umano risponderebbe alla logica antropocentrica tipica del pensiero occidentale, la quale – e mi legittima la traccia ad indicare il precedente storico, e l’eredità di ciò che è la nostra storia – ci è dato rintracciare un inizio nella Genesi biblica, o meglio quando Adamo è stato chiamato a dare un nome alle cose. Questo conferma una tale teoria del linguaggio, in quanto Dio – dopo aver creato la luce solamente pronunciandone il nome (Genesi 1,3) – sollecita l’uomo affinché nomini, dia nome agli animali ed alle cose contenuti nell’Eden.

In questo modo secondo il racconto biblico l’uomo viene a conoscenza delle cose, e una volta conosciute, dà loro un nome. E questo sottolinea ancor più la differenza tra l’uomo-soggetto e le cose-oggetti, e che la realtà delle cose di fronte alla soggettività umana è strumentale.

Ma se così fosse, altro non ci spetta che accogliere come vero la totale dispersione e lo svuotamento chenotico della divinità; o meglio: dall’evento che coincide con il “b’reshit” ebraico alla morte sulla croce di Cristo, la parola ha solo potuto definire una realtà già vuota del soffio divino.

Vale la pena ricordare che tale fosse il comandamento di Dio a Adamo ed Eva: “Mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare; perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai”. (Genesi 2:16-17)

Dopo la cacciata dall’Eden, la parola perimetra ciò che è già morto.

Ed è l’inclinazione naturale alla morte della realtà è ciò che spinge a lasciare una testimonianza; un documento – in primis a sé stessi, e successivamente al terzo – di essere stati vivi. Che non tutto è stato inutile, non tutto è stato vano.

“Scrivere, proprio perché è lo strumento adatto alla lontananza, è l’ultima possibilità”, direbbe Quinzio; oppure scrivere perché è l’ultima cosa che si può fare, nonostante tutto. Scrivere nonostante gli uomini siano irreparabilmente separati dalla vita, e l’abisso incolmabile non possa che tradursi in sangue.

Scrivere nonostante l’impoverimento senza fine della parola, la quale non può che seguire di pari passo la miserabile natura del mondo, nonostante entrambe siano la testimonianza indelebile dell’impotenza del dire, e quanto testimonia la gloria ormai spoglia di ogni creazione.

Questo potrebbe essere il sistema su cui si muove il verso, che come una veste troverà ordito nella natura delle cose tutte – nel senso di globalità univoca in cui siano compenetrate umanità e realtà inumana – e trama nella necessità biologica di dover fondare, dover rivendicare, dover costituire e delimitare ciò che possiamo ritenere come intramontabile, ineliminabile, incorruttibile.

Perché il sottrarre un istante dallo scorrere interminabile del tempo, lo sottrae anche all’oblio che, seppur inevitabile, tutto attende e divora. Il “tempus edax rerum” ovidiano in fondo è Saturno che ingoia i suoi figli, e la poesia può essere la via per cui si possa salvare ogni brandello di ogni vita, per poi preservarlo nonostante ogni delusione.

In questo l’impulso della poesia può giustamente essere trovato nell’affaccendamento (come dice Cornelio in traccia) della quotidianità, e quindi si incardina come risposta biologica di segno contrario alle spinte del contesto storico imperante. Ed il poeta risponde alla necessità universale di formare le coscienze attorno ai concetti che è portato a far emergere: per questo mi sento di paragonare la parola ad un esercizio di ascesi non tanto come moto a, ma più coincidente in un via da.

Divenire uno psicopompo, più o meno consapevolmente, per guidare il lettore – perché, per quanto abbia senso parlare di poesia senza lettore, non può esistere una parola che nessuno debba leggere – in fondo è la ragione per cui si scrive in senso generale. E la celebrazione del rituale è la ragione della poesia, se non anche la poesia stessa; così trovano il loro posto l’ostia, la lama, il sangue, il sacerdote e, soprattutto, la parola per cui si può evocare sull’altare della più antica primitività.

La poesia potrebbe essere il tentativo più coraggioso di poter sciogliere il “mysterium tremendum et fascinans” di cui ogni cosa è pervasa in ogni atomo; e poiché la realtà è intrisa di questo mistero, questo fascino tremendo – quel mistero che è sotteso alle parole di Ungaretti nella poesia Eterno e ne Il porto sepolto – di cui il significato esoterico di questo non può che essere esaltato che nel cerimoniale che si districa tra “quel nulla / di inesauribile segreto” e “l’inesprimibile nulla”.

Si parla di eredità quando ci si riferisce ad un erede, ossia chi accetta tacitamente o esplicitamente il patrimonio lasciato da chi gli è mancato; se questo è vero, se è vero che noi discendiamo dai progenitori edenici, non possiamo che testimoniare la finitezza della realtà – la sua compiuta imperfezione.

E le cose imperfette devono imparare, completare la propria incompiutezza per ricevere e poi tramandare arricchendo l’insegnamento riscosso di genitore in genitore alla propria prole: così questa logica andrà ripetendosi fino alla fine del tempo che ci è concesso.

Il lascito, ovvero la ricchezza inesauribile che viene trasmessa e che a mio avviso trova legittimità solo quando ha modo di arricchirsi ed aumentare, non può che essere accolto con responsabilità, se non anche diniego del sé.

Nell’atto di tradurre questo in un “perché” ed in un “come” scrivere, il poeta immerge le mani nel sangue dell’umanità – che qualunque cosa essa sia, non può che ispirare più di ogni altra cosa – e ne traspone in versi le conseguenze inevitabili del farlo.