Scrivere sul fronte meridionale

Lettera agli amici indiani

di Roberto Saviano

Casal di Principe – Napoli

E chisto munno

ca s’ ‘e vennuto l’anema e ’ o core

e nun se importa ’ e chi nasce

e se ne fotte ‘e chi more.

N. D’Angelo

Agli amici di Nazione Indiana.

Quanto siete disposti a perdere per un racconto, per uno scritto? Se rispondete tutto allora sapete già nel vostro petto che non perderete nulla. Neanche una scaglia di pelle dalle vostre dita. Quanto siete disposti a pagare per un vostro scritto, una vostra frase, un pensiero? Anche qui se rispondete tutto, con grande probabilità scrivere vi è cosa leggera e non avete idea di cosa si perde tracciando inchiostro. Io per la scrittura non son disposto a perdere nulla, a sacrificare niente, a pagare ancor meno. Perché vorrei che la scrittura stessa fosse, per quanto mi è dato decidere, in se sacrificio, perdita, fosse totalizzante ma nei suoi perimetri, nella sua alcova. Eppure accade il contrario. Io non so cosa significhi scrivere in gran parte dell’Italia e dell’Europa. Ma so cosa significa scrivere nel sud Italia, nell’Europa mediterranea.

E non riesco a comprendere come mai nella discussione sulla letteratura popolare e le sue capacità di innestarsi nel percorso del reale non siano emersi i casi riguardanti gli scrittori che con il solo scrivere hanno innestato odio, denunce, minacce, condanne. Hanno fatto traballare tavoli e impegnato uffici d’avvocati per lungo tempo.

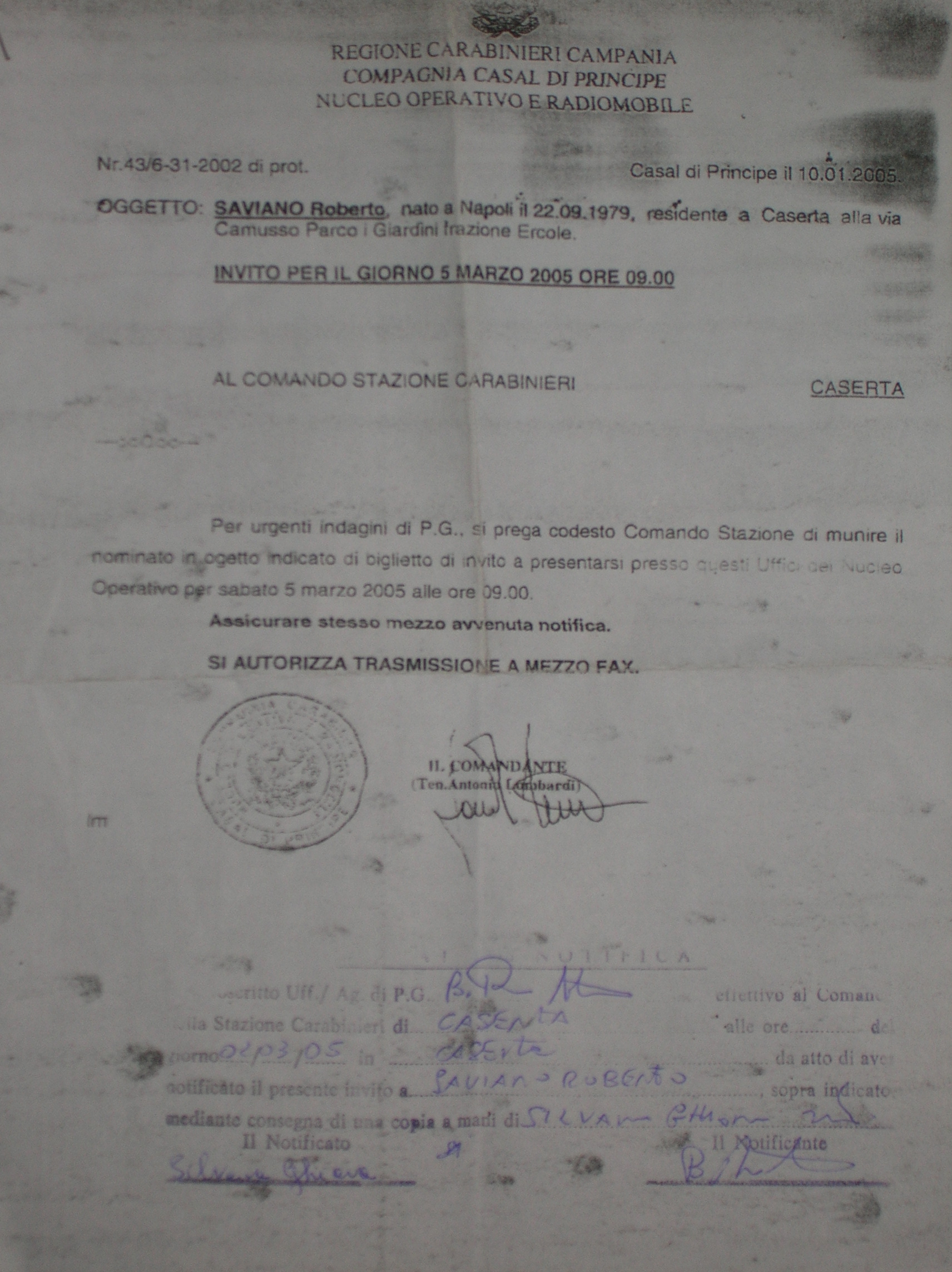

Racconto l’episodio che mi riguarda, non per avvalorare tesi alcune, poiché il mio caso è di margine come il luogo da cui scrivo e come me medesimo, ma per mappare se lecito ancora gli inneschi pericolosi della parola. Lo racconto perché riguarda Nazione Indiana. Vengo convocato il 5 Marzo alle 9:00 di sabato presso la caserma dei carabinieri di Casal di Principe su mandato della Procura Antimafia di Napoli. Sono stato convocato per un interrogatorio su tutto ciò che è apparso su Nazione Indiana a mia firma. Ovviamente mi chiedono se ciò che scrivo (la lettera a Del Prete ed altri racconti) sono veri, mi chiedono di partecipare ai processi, di dargli informazioni, mi chiedono che se proprio devo denunciare allora devo farlo formalmente. Presentandomi come testimone. Rischiando insomma, smettendo di scrivere, divenendo elemento del processo non più osservatore. In breve rendendomi parte di una questione, quando con la scrittura mi ostino a mantenermi su posizioni altre, descrivendo l’intero meccanismo e non la singola questione. Affrontando dinamiche dipotere non singoli crimini, di cui sovente non mi importa nulla.

Io ovviamente dico che è letteratura, che mi ispiro a fatti reali e che li studio con passione e metodo. Loro non ci credono. Dicono che è troppo per uno scrittore sapere così tanto, che gli scrittori non si occupano di questi poteri, che loro che hanno esperienza non hanno mai visto un intellettuale conoscere tante “schifezze”. Parole per me non nuove. Ho visto dinanzi ai miei occhi i racconti pubblicati su Nazione Indiana studiati ed analizzati come fossero rivendicazioni di terroristi. Lo stesso fanno gli avvocati dei clan. Avevo descritto un cimitero toscano, il tenete ha appuntato: “ma è d’origine toscana l’autore?” Ho tracciato dei nomi, alcuni modificati, erano tutti sottolineati con penna rossa ed a fianco a caratteri enormi: “identificare i cognomi”. Dopo la descrizione di un paesaggio il maresciallo ha tracciato una frase inquietante: “indagare se questo paesaggio è controllato dai clan”. Un paesaggio che diviene territorio, zona controllata, solo perché da me descritto.

Lo sapete cosa mi è stato chiesto dopo la lettura dei miei racconti? Se sapevo dove si trovasse Provenzano. E Zagaria. I due latitanti più ricercati d’Europa. Domande che non vengono fatte a nessun camorrista arrestato a meno che non sia uno me massimi boss. Domande che sono state poste ai peggiori. Ai migliori dei peggiori. “Lei sa più dei miei ufficiali” mi viene detto con fare rabbioso. E questo è sospetto. Perché gli scrittori s’occupano d’amore, di fantasie, e queste non sembrano affatto fantasie. Sono verità e perciò bisogna indagare. Decine e decine di pagine di Nazione Indiana erano raccolte sulla scrivania dell’Antimafia, tutto quello che esce sul blog viene considerato come fonte attendibile di pericolose di verità. Incredibile.

Come vorrei raccontare tutto questo agli scrittori che credono che la scrittura sia ormai l’orpello per signore che Machado definisce come spillo per inculare le mosche. Una parola letteraria, una narrazione, può davvero scardinare equilibri, concedere nuovi squarci, risultare temibile per il solo fatto di dire nuove ipotesi di verità, di trovare prove a ciò che non potrebbe mai essere provato pur essendo vero. La parola letteraria trova una soluzione matematica a problemi senza teorema. E qui quando scrivi, la solitudine di tal gesto non termina mai, trova solo nuovi inizi, perchè non vi solo possibilità di condivisione. O sono miserrimi. Chiusi in premiuncoli letterari, in salette altoborghesi, se ancora qualche scrittore di qua non se n’è andato al nord. Oltre a qualche presentazione in Feltrinelli, oltre qualche bicchiere di birra assieme a qualche amico, tenersi stretti, in un comune progetto è impossibile. Non che altrove sia necessariamente meglio, ma qui è il deserto e forse più che altrove questa desolazione è letale.

Esco dalla caserma. Ho un senso di colpa infinito. Mi calmo come un ladro di motorini che è riuscito a non farsi arrestare. Ma cosa ho fatto? Ho scritto una lettera immaginaria, ho fatto un racconto su di un sindacalista e ho congetturato, almanaccato, descritto, letterariamente la cosa, non è un inchiesta. Ho scritto e raccontato di Annalisa, non è un reato, non è di per se complicità. Scrivo. E questo basta per farmi interrogare per tre ore e mezza? Ricevere il sospetto di tutti, essere messo in sala d’attesa con i peggio soldati camorristi della zona. Se fossi stato il figlio di un boss o di un capozona, o di un politico m’avrebbero ricevuto subito o forse persino m’avrebbero invitato a pranzo parlandomi informalmente, interrogandomi con riguardo. Ma chi scrive, e lo dico senza retorica o piagnisteo, è messo in equivalenza con quelli più immondi. Con quelli che sparano.

Tanto più vera tale cosa perchè c’è il sospetto che basti scrivere di certi poteri per contaminarsi, anche in chi ti è vicino. Quando i carabinieri all’alba si sono presentati a casa di mia madre, dove ho residenza, al citofono i miei hanno risposto: “cosa ha fatto?” Cosa ho fatto, come se fossi arrestato o invitato a presentarmi in caserma tutti i giorni, come se avessi la quotidianità di un pusher o di un piccolo camorrista costretto all’obbligo di firma. La sola scrittura, la sola scelta di scrivere diviene una dannazione e introiettata come qualcosa di pericoloso, sbagliato, un errore, un crimine, una collusione. Anche per chi ti conosce da sempre.

E vi chiedo, quanto è giusto pagare per un proprio scritto? Quali sono i calabri che lo definiscono? V’è una misura? E’ giusto subire questo tipo di pressioni? Concede il senso del successo? Io spesso per alcune frasi non smetto mai di pagare. E questo denota la mia incapacità narrativa. Non ho la giusta misura, l’attenzione per l’equilibrio. Mi brucio. E l’ustione non dona vantaggio a nessuno. Io sento però una certezza che al di la di quanto si possa dire su ciò che ho fatto, ho la certezza di aver sbagliato tutto. Perché persino quando si rapina v’è un vantaggio. E v’è la possibilità di salvarsi, pentirsi o guadagnare. Quando scrivi certe cose invece, giochi ad esser sconfitto, punti su un numero che non esiste nella ruota del roulette. Ma lo fai lo stesso.

Sempre meno si riflette su quanto costa scrivere di certe cose ed in certi territori. Anche guardando i giganti non ricevo conforto. Rushdie ha subìto molteplici attentati, più di trenta persone sono morte in operazioni terroriste che avevano lui come obiettivo. Ma Salman Rushdie ora può scrivere su qualsiasi giornale della terra, riceve stipendi e guardie del corpo. Ciò che ha pagato e paga è ampiamente ripagato. O quantomeno confortato. Lui stesso dichiarò al Times “La fatwa mi ha concesso il maggiore eco possibile alle mie parole, mi ha reso uno scrittore libero, perché tutto posso dire e chiunque vuole può ascoltarmi”.

Ora io non so in altre parti d’Italia ma qui le cose sono davvero in una fase delicata e critica. Quando uno scrittore napoletano si vede costretto a cambiare casa editrice perché il suo libro cita personaggi politici , mutati nel nome, ma troppo riconoscibili. Quando un vecchio scrittore siciliano ha attualmente cambiato percorso romanzesco perché il testo, sulla mafia e sull’amicizia di un giudice con un mafioso (compagni d’università poi uno divenuto boss l’altro pm) avrebbe ricevuto denunce, querele e l’isolamento dello scrittore, ennesimo, dalla Sicilia. E questo non è facile da subire più d’una volta.

A volte capita però che c’è chi scrive, magari uno dall’anima smilza, e va avanti, e traccia i percorsi del vero e riceve solo danni, questo come lo si definisce? Viene letto poco, pochissimo. Ed allora? Val la pena? Il peso specifico della scrittura forse si riesce a comprendere in certi ambiti piuttosto che in altri. Forse guardare quello che accade qui può risvegliarci, o quantomeno mostrare che ciò che Nazione Indiana sta percorrendo sia la più giusta delle strade. L’Antimafia mi convoca per un racconto, uno scrittore per due riferimenti in un libro deve cambiare editore un altro per una storia troppo pesante rischia l’oblio. Questo denota che siamo ancora vivi, che quando la letteratura fa tremare, i colpi di coda di certi meccanismi di dominio sono dolorosi.

Qui al sud capisci che scrivere è la cosa più pericolosa che si possa fare. Quando finisci un racconto hai due certezze. Che non verrà letto da molti. Ma che verrà letto dai pochi che ti rovineranno la vita, che faranno di tutto per fartela pagare. E allora speri, speri che il messaggio del tuo racconto possa dargli il più fastidio possibile, come se le lettere potessero liquefarsi mentre le stanno leggendo e volatilizzarsi in antrace, finendo nelle loro narici. Così diventi immune persino alla stricnina e continui a scrivere, a sapere a cosa vai incontro. Perché se ti devono fare qualcosa, almeno sia per la cosa più grave, per il motivo più forte. Io quando vengo convocato, subisco molti dileggi. Uno scrittore, un intellettuale che si occupa di certi meccanismi del reale, è qualcosa di pericoloso, sospetto, fastidioso. Non è una metafora ridicola, ma davvero genera sospetto. Il medesimo sospetto che si pone nella mente di mia madre, delle persone che mi sono vicine. Ma che c’entra Giordano Bruno con i clan, cosa Baruch Spinoza con gli omicidi, cosa Tommaso Landolfi con il boss Schiavone? Conosci l’Orlando Furioso cosa c’entra con le aziende, i traffici, i morti ammazzati? Occuparsi con lo strumento letterario di queste cose, senza una gabbia noir, senza un motivo di fiction davvero crea nausea, come una sorta di sadomasochismo che vuoi ammannire a chi ti legge. Cosa ci guadagna, è il primo pensiero. Anche del magistrato che mi indaga. Una volta uno scrittore campano che amo molto, mi disse “non preoccuparti, se io vivessi a sud mi occuperei allo stesso modo delle cose su cui tu poni lo sguardo”. E’ certamente vero quello che dice. Ma lui se n’è andato.

Un giornalista delle cronache locali è controllabile, un magistrato percorre strade dai codici cifrati conosciuti, un politico è raggiungibile, passeggia per le strade note, i suoi segretari sono compari, ma uno scrittore no. Una pagina narrativa, che fonda tutti i dati, le sensazioni, le geografie, non può essere controllata, costretta. Mappata. La letteratura veicola, fa fuggire in avanti, coinvolge ogni passaggio del reale e dove non riesce ad osservarlo lo raggiunge con la congettura. La scrittura di racconti e romanzi mette angoscia sia agli inquirenti che si sentono scoperti, superati, bruciati esposti nella loro incapacità sia ai camorristi. Sapete che Giuseppe Marrazzo, scrisse un libro “Il camorrista” negli anni ’80. Un romanzo capolavoro su Raffaele Cutolo che più d’ogni altro svelò meccanismi e dialettiche dell’Italia democristiana e dell’ascesa di un personaggio, Cutolo, da assassino per caso in statista di primo ordine. Marazzo vent’anni fa scrisse su verità che i giudici stanno ancora indagando portando i processi in giudicato con verità che Marrazzo aveva esattamente descritto. Quel libro mai più ripubblicato – per evitare che la vecchia sempreverde guardia democristiana non abbia la damnatio memoriae – è un chiaro esempio di letteratura che anticipa, sviscera, foggia, congettura. Scopre il vero e lo rende materiale per trasformare il percorso del reale.

Pensate alla nascita di decine di libri che svelano, almanaccano, tracciano la realtà ma con il rigore della verità, con la forza della scrittura che prescinde dall’oggettività perché non se ne cura. Pensate a libri del genere, come già ne stanno uscendo. Cosa genererebbero? Ma questo non significa che si tratta di parlare solo di Cosa nostra, Camorra, e N’drangheta. Raccontare, svelare, scardinare, tracciare con le parole, raccontare di una giornata trascorsa a Varese come a Marano, può realmente mutare qualcosa. Dopo quanto m’è accaduto ho voglia di crederci quasi dogmaticamente. Ma bisogna scrivere studiando a fondo, mordendo il midollo, non ridendo senza mostrare i denti. Maledizione. Scrivere sul fronte meridionale è più letale che sparare nelle trincee mediorientali.

Conosco la storia di un intellettuale calabrese. Era un giovane giornalista dalla bella penna impegnato contro la ndragnheta, quando una notte i clan calabresi decisero di installargli un ordigno sotto la sua macchina. Il nipotino però bussò all’utero della sorella e così lui scese di corsa per accompagnarla in ospedale. Si trovò dinanzi allo ndranghetista che sotto l’auto stava piazzando l’ordigno. Dal nipotino che aveva fretta di nascere, ebbe salva la vita. Ora vive in Canada, non ha mai più scritto una riga in Italia. Una storia sconosciuta che vuol rimanere sconosciuta, perché davvero quando vivi certe dinamiche ne hai una vergogna tale che preferisci dimenticarle. Ricordarle significherebbe appesantire l’anima e rischiare di slabbrarla.

Ci sono delle loro parole che mi vengon dette che mi inquietano. “Ormai sei abituato”, oppure “è una vita che ci scrivi contro”. Scrivendo è come se riuscissi ad almanaccare il tempo e a riprodurlo, ad attribuirgli una somma di minuti in più. E’ talmente raro che qualcuno possa occuparsi di certe dinamiche in un certo modo e senza stipendi che si pensa che una vita abbia il coraggio di occuparsi di un unica cosa, di denunciare un fatto. E non di stare dietro ad una complessità d’eventi. Osservando l’intero arco del percorso. Così dieci racconti divengono dieci esistenze che riescono a mettere assieme tutto, dalla denuncia a Caravaggio, dalla guerra di Scampia a Isaac Singer. Ma questo è terribile, è peggio che spacciare, è più schifoso che rubare ad una puttana. Come attesta l’ultima frase che mi è stata detta: “eccolo il veterano, tutta la vita a scrivere e dare fastidio”. Tutta la vita, io ho 25 anni, maledizione.

Un abbraccio a tutti. Stretto

r.

________________________

Foto: documento di convocazione in caserma, consegnatomi dai carabinieri

Oh grazie. Grazie dal cuore caro Roberto di questo bellissimo pezzo. Ecco esattamente il cuore della questione. Ecco cosa voglio dire io quando dico che occorre raccontare la vita di una giornata qualsiasi di un individuo qualsiasi. Hai fatto bene a sollevare questa questione, e proprio qui, in Nazione Indiana. Io ne avrei da raccontare, pure. Io che a 17 anni venivo convocato in questura come te. Io che a volte scrivo cose gravissime, sia pure in questa forma finzionale, e invece, al contrario di te, vengo sommerso da un mare di indifferenza che è l’arma migliore per sottacere, per rendere innocuo quello che hai detto. Io non credo, evidentemente, alla retorica dell’hospes meridiano. Io credo, al contrario, che questa realtà nostra abbia una sua specificità tutta negativa la quale non può non influire anche sulle narrazioni che vi si costruiscono. Potrei scrivere un articolo, ho pensato appena ho letto il tuo. Ma hai detto già così bene tutto quello che c’era da dire che le mie riflessioni sarebbero state pleonastice e superflue. Scrivere sul fronte meridionale. Ecco una sfida. Scrivere da queste frontiere e non cantarsela addosso con le legane oppure con l’ancor più abominevole “dolorismo” della letteratura neorealistica degli anni 50 o 60 giù fino a tutt’oggi. Un dibattito aperto. Come una ferita, si direbbe con facile metafora. La Porta, Scarpa (Domenico), l’altro tuo coetaneo Andrea Di Consoli: battete un colpo. Vi so capaci di acutissime osservazioni in proposito. Battete, vi prego, un colpo.

… la fretta mi ha fatto scrivere “legane” al posto di “LAGNE”. Lagne consolotarie e autocelebrative. Lagne rap e lagne a teatro. Il Sud è attraversato da una poetica della lagna…

Allucinante. A un certo punto mi ha ricordato la storia che racconta Grillo nel suo spettacolo a proposito della Parmalat. “Lei ne sa più della Guardia di Finanza, dove ha raccolto queste informazioni?”

Però, Roberto, ti deve essere sfuggita la tristissima lettera di sottomissione che alla fine Rushdie ha dovuto tirar fuori (è in Patrie immaginarie).

Gentile Livio Romano, il sud è stato attraversato ed è attraversato da grandi scrittori. Quando ho cominciato a scoprirli, io nato da genitori meridionali, mi sono accorto che salvo pochi nomi (Verga, Pirandello soprattutto) tanti erano stati dimenticati, o messi da parte

Essi si sono fatti sentire soprattutto con i loro libri.

Ne ho raccolto qualcuno nel mio “Quarantatre letture – Il sud nella letteratura italiana contemporanea”, uscito in questi giorni da Marco Valerio. Ecco alcuni nomi: Vitaliano Brancati, Gesualdo Bufalino, Luigi Compagnone, Giuseppe Dessì, Angelo Fiore, Luigi Incoronato, Francesco Jovine, Raffaele La Capria, Giuseppe Marotta, Mario Pomilio, Michele Prisco, Domenico Rea, Salvatore Satta, Leonardo Sciascia, Ignazio Silone, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Elio Vittorini.

Carlo Alianello, Maria Corti, Anna Maria Ortese, Ottiero Ottieri hanno scritto libri memorabili sul sud.

Carmine Abate, Giuseppe Montesano, Raffaele Nigro, Erri De Luca, sono scrittori ancora giovani e vitalissimi.

Abate e Nigro, li considero narratori di grande qualità, tra i nostri migliori.

Vorrei tanto che qualcuno di loro dicesse la sua in questo dibattito, in cui ho l’impressione che chi crede in ciò che scrive, non abbia poi la forza, ma nemmeno la volontà, di andare oltre le parole.

Posso condividere o meno certe posizioni, non è questo il punto, ma c’è una cosa che non posso accettare, ed è che chi ha in mente un progetto, abbia paura di fare qualche sacrificio per realizzarlo.

Ne ho già parlato in un commento al pezzo di Mozzi, il quale, forse, è l’unico che, credendo in una cosa, si fa in quattro per metterla in pratica presso l’editore Sironi.

Purtroppo, non conosco gli altri. Ma se credono in ciò che scrivono, perché non si mettono insieme (quindi non solo gli scrittori del sud devono battere un colpo)e creano una Casa editrice che realizzi il loro progetto?

Ripeto, io quel progetto posso anche non condividerlo, ma mi pare assai criticabile che chi lo condivide si perda in chiacchiere (va bene scrivere anche lagne)e non si rimbocchi le maniche.

Io, credessi in quel progetto, farei di tutto per trovare chi la pensi come me ed unire le forze. Possibile che in N.I., con tanti talenti e personaggi che appaiono combattivi, non si trovi il modo di scendere nel concreto?

Se questa discussione dovesse rimanere circoscritta a N.I. o dovesse essere riproposta, suppergiù tale e quale, a cicli ricorrenti di tavole rotonde e convegni, beh, si sarebbero sprecati tempo e intelligenze.

Vale più uno che sa mettere in pratica ciò che pensa, o perfino vagheggia, che mille conferenzieri che quando hanno finito di parlare, la cosa certa che li attende è quella di mettersi tutti insieme a tavola: con piacere e senza rischio.

Bart

(qui in NI)…fate una discussione che non si capisce una minchia.

Scusate.

Missy.

caro Roberto è sempre molto intenso e sconvolgente quello che scrivi, ma qui in modo particolare ai messo assieme, in grandissima tensione, un quantità di problemi non solo letterari ma civili, come se dal tuo margine tutti i nodi venissero al pettine: tutti i nodi del rapporto scrittura-realtà, scrittura-immaginario, in un’Italia amputata e spettrale. Questo è davvero un altro pezzo-cuneo. Grazie

pure la “h” se n’è andata, nella sconvoltura

E’ un pezzo potentissimo, forse la cosa più bella di Roberto, che apre decine di rivoli di pensiero, soprattutto per chi sa bene di cosa si parla, per chi riesce a immaginarsi la caserma CC di casal di principe e tutto quello, e tutti quelli, che le stanno attorno, fuori…

è un buon pezzo, ma quello che penso, sempre dal sud e non dal nord (vivo a Napoli)è: siamo veramente convinti che esista un luogo sud così diverso dal nord solo perchè qui si vedono le lupare del pensiero marginale tipico del sud e al nord nessun carabiniere ti chiama in questura? Al nord la vita non è minacciata? Siamo sicuri che al nord non siano minacciati? Da quello che sostiene la Benedetti nell’ultima cosa scritta e meglio spiegata (per me) mi pare sia una questione più radicale e non solo letteraria di nord e di sud, ancora una volta. Siamo alle rivendicazioni del luogo? Tutte le volte che si sottolinea un problema si aggiunge: sì che cazzo qui al sud si fa più fatica, qui è più difficile. Ma siamo sicuri che al nord sia più facile?Nessuno può dir male di questo pezzo (primo perché è scritto bene poi perché è sentito e da sentire) ma siamo sicuri di non accettare meglio la “marginalità” dichiarata e sentita da Napoli e meno bene quella dell’Emilia senza lupare incandescenti ma pure sempre PRESENTI.(Culturalmente abituati al nord ad essere compassionevoli con il sud e a sud a sentirci vittime). Siamo qui (ITALIA), porca puttana, e non possiamo parlare di quanto poco venga considerata la letteratura del sud, in un momento di restaurazione, (parlo dei commenti e delle solite rivendicazioni che si fanno al sud non del pezzo di Saviano)in rapporto al NORD. Mi dispiace ma per me non è il SUD il problema ma la RESTAURAZIONE è il problema di cui il sud è una parte RILEVANTE, un sud perso dentro se stesso che rivendica 4 5 20 200 autori (tra cui anche Livio Romano per carità) quelli sì bravi e pieni di problemi che VOI DEL NORD MANCO IMMAGINATE, come non immaginate neanche i problemi REALI, ecco questo atteggiamento mi sembra di snasare alle poche presentazioni di libri “radicali” alla Feltrinelli di Napoli, nonostante il bel pezzo di Saviano, appunto dico questo atteggiamento non sono sicuro sia utile in un momento di RESTAURAZIONE. Temo alla fine ci si azzittisca l’uno con l’altro in nome del più sofferente. Primo tutto questo dire chi soffre di più potrebbe non interessare. Secondo non ci si ascolta mai. Terzo siamo sicuri noi del SUD di capire gli autori del NORD ma veramente dico, profondamente nella LORO sofferenza quotidiana, di saperla immaginare sulla nostra vita. Non voglio usare la parola genocidio (concordo con Inglese) ma smettiamola di fare il gioco di La Porta e di fronte AL PROBLEMA RESTAURAZIONE tiriamo fuori i nomi dei nostri protetti o di noi stessi per rivendicare un posto nella “nuova” storia della letteratura! Parliamo di gusti e tendenze letterarie di schieramenti parrocchiali? Siamo sicuri di non essere già morti?

Caro Andrea non siamo già morti. Ho mappato la scrittura sul fronte meridionale per descrivere come la cinetica della scrittura in certi territori sia davvero letale, cruciale, necessaria. Nello scambio di riflessioni su “La restaurazione” con questa mia lettera non ho voluto creare parrocchia, o alzare il dito per dire “io soffro di più”. Ma raccontato, in qualche modo, un peso specificio della parola, che in molti avevano smarrito o credevano di non riuscire più a valutare. Ho predisposto i calibiri, ecco tutto. A nord non è meglio. E’ un pò meglio. E quel segmento che ci differenzia, spesso per il muscolo del cervello, può persino rivestire una preziosità vitale. Ma il discorso è complesso.

Caro Roberto, ancora una volta ci volevi tu per riportare le discussioni di Nazione Indiana, che magari erano mosse, non dico di no, da serissime e concretissime idealità teoriche, con i piedi per terra.

Ogni volta che posti un pezzo, l’effetto che mi fa leggerti è simile a quello di respirare aria fredda all’uscita da un locale fumoso. La mente annebbiata si rifà chiara. E ogni volta osservo desolato la scarsità di commenti ai tuoi magnifici, dolorosi articoli. Io sospetto che le letture siano molto numerose, ma i commenti, che per altri pezzi ammontano a svariate decine, coinvolgendo anche deprimenti baruffe, non salgono mai molto. Temo che ognuno di noi osservi il tuo lavoro con un senso di affettuosa impotenza. Ma, se ho ragione, questo è un sentimento sbagliato. Lo so che a volte non si sa cosa scriverti, perché vedi tutto talmente chiaro e senza illusioni, e lo metti giù in maniera talmente irrevocabile, nero su bianco, come in una analisi al microscopio, che pare non esserci spazio per aggiunte, e anche il gesto solidale di ringraziarti o complimentarsi con te sembra fuori luogo, quasi osceno, dinanzi a ciò di cui scrivi, all’urgenza e all’intensità con cui quelle parole ci arrivano addosso. Osceno come complimentarsi con qualcuno per l’eleganza del suo vestito al funerale di un amico. Perfino il carabiniere si trova spiazzato, e mastica rabbia che tu ne sappia più di lui. Noi frequentatori di Nazione Indiana, al sicuro nelle nostre casette, come potremmo azzardarci a esprimere un’opinione?

Invece io credo che questo minimo segnale, il commento firmato, abbia un senso. E’ poco, è niente, certo, eppure significa che non ti legge solo chi vorrebbe fartela pagare o chi si interroga su quali sono le tue fonti. Per questo cerco di non cedere all’affettuosa impotenza, e parlo di te ai miei amici, e segnalo sempre quello che scrivi, e insisto con la gente perché venga qua a leggerti, ogni volta. Siamo tutti minuscoli e indifesi di fronte alla violenza, ma tu hai ragione, a volte le parole sono davvero armi.

con affetto

“Scopre il vero e lo rende materiale per trasformare il percorso del reale”. E’ anche la mia idea di scrittore. Mi ha emozionato leggerla scritta da qualcun altro. Qualcuno, poi, che rischia in prima persona, volente o nolente, in nome di qualcosa che non è forse ben chiaro fino in fondo neanche a lui. Continua Robbè, continua.

Il pezzo mi ha fatto venire in mente due cose.

La prima è un film che ho rivisto in questi giorni: “I tre giorni del Condor”. Tutti i guai che passa il povero Robert Redford gli vengono dalla scrittura di un rapporto, in cui mette in luce dinamiche occulte di potere. Era il 1975, ma l’inquietante scena finale, in cui Redford parla con un suo superiore della CIA, potrebbe tranquillamente venire “copiata e incollata” in un film girato oggi, nel 2005, senza perdere niente della sua forza e della sua verità.

La seconda riguarda il dibattito sulla “Restaurazione” e la “marginalità”. Per me la forza e la verità della parola sono fondamentali, irrinunciabili, ma non bastano di per sé a “trasformare il percorso del reale”. Io credo che la marginalità possa essere un ripiego momentaneo, a volte necessario, ma non possa essere programmatica. Se rimane tale e non si traduce in qualche modo e in qualche tempo nel suo contrario, ossia in una grande “visibilità”, rimane inefficace, perché diventa troppo simile al silenzio e all’inazione. Dico oggi, nella nostra società così legata ai media che ben conosciamo. Mi viene in mente il mito del FAUST di Goethe. Faust accetta il patto con Mefistofele perché capisce che non ci sono altre vie per arrivare a trasformare davvero la realtà. Mefistofele rappresenta il pericolo supremo, la nullificazione del senso delle cose, un pericolo che oggi permea tutta la realtà produttiva, con il suo carattere tecnico, industrializzato, che ha ormai invaso e conquistato l’ambito culturale. Ma proprio per questo non ci si può tirare indietro. Restare ai margini di questo fatto epocale, per me, significa consegnare il mondo nelle mani del nulla. Bisogna entrare nelle dinamiche reali, rischiare anche di venire stritolati, con lo scopo di moltiplicare la forza deflagrante della verità. Accettare di seguire Mefistofele ma senza cedere sul punto cruciale, la questione del senso. Questo è il mio sogno, la mia visione.

Un abbraccio,

Vincenzo

Parola-verità-rischio. Primo nodo.

Secondo -sociologico prima che letterario-: individuo de iure contro individuo de facto -tentativo di rioccupare l’agorà, sottratta per mano di un capitalismo criminale, con la scrittura-.

Un progetto folle..ma ecco il sogno e il combattimento!

Pensavo a questo, Roberto, quando qualche giorno fa mi hanno letto la tua lettera. E ho pensato anche che se il vecchio obiettivo della teoria critica -l’emancipazione dell’uomo- significa ancora oggi qualcosa, questo qualcosa è il riavvicinare i due lembi strappati di cui dicevo prima (la distinzione, infatti, vale anche per la letteratura: scrittore de iure -separato, avulso, MARGINALE- contro scrittore de facto che ha ripreso in mano il potere della sua oltranza).

Sai già che con ogni probabilità perderemo questa battaglia che, in NI, soprattutto tu porti avanti. Ma insieme ci ubriacheremo e, ancora, uccideremo un toro con un pugno.

Un abbraccio.

Solo una cosa che può apparire fuori luogo: Roberto è un ragazzo simpaticissimo. Lo ripeto: simpaticissimo. Ci siamo capiti? nessun lamentismo meridionalista, nessun vittimismo da minoranza. Non è un supereroe, non è un pazzo: è uno pieno di vita.

ricambio l’abbraccio.

(bel commento, Jacopo)

questo saggio, questo resoconto, o racconto, questo sfogo pensato, questa orchestrazione di slanci generosi e cattiverie (perchè cattiva è la realtà meridionale, cui bisogna sorridere e mostrare i denti al contempo) mette a disagio! perchè? perchè non è letteratura, perchè non è che parte della verità, perchè non cambia la realtà! e allora? cos’è che lascia interdetti?

lo scandalo, mi sono risposto. lo scandalo tangibile (perchè roberto porta le cose alle mani) di essere parte di un non-luogo barricato dentro i confini perversi della violenza, dentro la corruzione mentale che diventa prassi quotidiana di relazione e scambi in cui tutti sono coinvolti, e di cui anch’io, come roberto, faccio ampiamente parte.

queste riflessioni di roberto accadono in un momento in cui tutti sono pronti a fuggire dal sud, come nel dopoguerra, ma senza le stesse condizioni di disperante miseria. intelligenze formate qui, sui banchi di questi licei, di queste università, vanno via più per disgusto che per scelta. credo che qui si innesti la rabbia di roberto, in questo esodo che lascia soli… e la condivido in pieno.

traggo spunto da questa riflessione per lanciare una pietra critica: dobbiamo cercare di non parlare più di letteratura meridionale come se fosse un caso a sè stante di letteratura; non credo sia corretto fare del sud una speculazione editoriale, come quella edilizia (niente di più e ninete di meno di una bella natica patinata che fa bramarne il possesso senza poterla raggiungere, o farne qualcosa).

con questo voglio dire che spinoza non sarebbe stato più spinoza se fosse stato di napoli, palermo o bari.

il sud è una possibilità in più di racconto, una mina deflagrante nella testa di chi sa usarla.

se lo scrittore è veramente scrittore ogni luogo diviene luogo mentale (che non vuol dire esotico), come il tuo, il nostro sud, caro roberto.

è un pezzo molto bello, un pezzo quasi incredibile, d’altra parte so che se dalle mie parti – Avellino – il massimo che può capitare è non vedere pubblicato un articolo contro De Mita e Mancino, a Napoli quel che racconti fa parte della quotidianità. è vera poi un’altra cosa, che scrivere su questo fronte, senza voler fare del sud una sorta d’altra nazione in cui tutto è più eroico e più significativo, è qualcosa di assai diverso che scrivere altrove. perchè qui scrivere è sempre un contrapporsi, se non altro al disintersse e all’inciviltà – non è mai porsi in un solco, non è mai riprendere un discorso. il fatto stesso di scrivere, di trasfondere vita nella pagina, sembra opporsi a una sorta di tacita convenienza vitalista. l’aspetto positivo, d’altra parte, è che non si scrive mai per caso, sempre per necessità, così come tu hai fatto ora

Eggià Davide, un esodo che lascia soli…

Dice bene Davide Racca: “Il sud è una possibilità in più di racconto, una mina deflagrante nella testa di chi sa usarla.

se lo scrittore è veramente scrittore ogni luogo diviene luogo mentale (che non vuol dire esotico), come il tuo, il nostro sud, caro roberto.”

Io non sono del sud, anche se amo il sud anche perchè mia madre è del sud. Però Roberto, cazzo, scrivi ‘sto libro di narrativa, lo puoi fare come pochi, sei già maturo, dacci dentro col libro, il giornalismo passa, la letteratura di qualità resta.

Grazie per la solida risposta. Certo da approfondire c’è, soprattutto da parte mia.

Poi, grazie a Davide Racca per aver capito. Ha detto molto meglio di me quello che intendevo.

P.S. per Biondillo e chi voleva dire che Saviano fa del lamentismo?

Comunque sono molto contento dei post a questo pezzo.

Cordiali saluti,andrea

No, Andrea, non ce l’avevo con te. Il mio era un “commento preventivo”. ;-)

Stavo dicendo. Comunque sono molto contento dei post a questo pezzo tranne per il Biondillo mafioso naturalmente.

Fa pensare che ci siano dei non-“criticabili” da queste parti.

Ancora saluti a

Ecco, mi sono preso pure del mafioso. Qualcuno vuole spiegarmi perché?

scusa non tu mafioso dico che il tuo commento aveva uno stile mafioso, ma forse il tuo: ci siamo capiti? e poi dopo il commento “preventivo” l’ho frainteso.

Cmq il tema non è questo, le interpretazioni sfuggono le vere intenzioni, si è troppo soli davanti al computer.

Ora davvero saluti, alla prossima. a

Quando leggi una roba così, in più scritta da un ragazzo giovanissimo, che cosa si può dire, addio facoltà critica, io faccio proprio il tifo per Roberto.

complimenti, roberto, questo è un pezzo “di livello” (di quelli che lo fissano). grazie di cuore,

Carissimo Roberto

tutte le volte che leggo qualcosa di tuo mi sento come riappacificato con il nostro paesaggio letterario troppo spesso sospeso tra il citarsi addosso ed il saperla lunga. Per me gli scrittori che contano sono quelli con cui vale la pena bere un bicchiere insieme e strapparsi cosi’ alle rispettive solitudini. Di quegli altri le cui parole incespicano sul primo goccio di rosso non m’interessa nunca. Lasciamoli dibattersi…

effeffe

Non ne so nulla. Intorno ai dettagli e le implicazioni di questo lavoro di scavo tra i rifiuti. La munnezza, il petrolio del sud. Esserci nato dentro senza capirlo (o meglio, prendendone coscienza solo tardivamente) non concede distanze tali da rimanerne affascinati, ma solo un indistinto soffocare, un’immersione d’ansia negli affari degli altri. Fuori dal mio controllo come il resto del corpo.

A volte si resta per terapia, a volte si scopre che altrove cambia solo la facciata. E si resta con una scrollata di spalle e l’ansia.

Quel potenziale di cui la tua scrittura si fa carico è sempre ancorato alle asimmetrie della distribuzione, molto prima di ogni eventuale ricezione – e lo sai. Una piena per chi cerca, le disordinate e ridondanti forze dell’ordine, e cifra esotica per gli esteti che ti seguono folgorati dal brivido di esperienze che non faranno mai.

La “maledizione” a chiosa di tutto è una corazza di cui si va fieri, bruciare il doppio, voraci di destino avverso. Sempre ostentabile in comode rate settimanali.

Attualmente risiedo in Vico Scassacocchi, veramente pittoresco, ottima meta da turismo “off”. Resisto solo nella prospettiva della temporaneità della cosa, perchè sono terrorizzato. Il mio ciclo vitale impiegatizio e non pagato, recitato in marce forzate tra metro autobus e scale mobili in compagnia di una ventiquattrore-scudo, mi lascia attraversare la Paura per poche frazioni di giornata. Vulnerabile come i paguri dal ventre molle quando lasciano il guscio.

Quando esco solo resto bloccato da un unico desiderio: trovare un passaggio per il ritorno. Ieri l’ho fatto, andando a vedere la prima di “The Take” e le Madres de Plaza de Mayo in compagnia di una folla di estranei “compagni”. Applausi e occhi umidi d’apprensione men che ipocrita per quella fame che porta a vivere la vita col lavoro – di cui le cooperative non sono che uno tra i tanti effetti possibili.

Al ritorno s’è cancellato tutto: volevo il Passaggio, il problema. L’ho trovato da un tipo, un bel ragazzo alto, sicuro di sé. Attraversiamo Napoli. In galleria una moto si schianta ad un metro dal nostro parabrezza. Dietro, da un’auto, scendono i digos in tenuta Thomas Milian. Sbattono i tipi della moto contro la parete, calci in faccia e sputi. Le divise procedono a far circolare. La Violenza, la Paura.

Il ragazzo lavora in fabbrica da sei anni, dice che il film gli ha rimesso in moto la testa, gli dico quando vuoi passami a trovare. Per un caffé, una cosa. Chiudo la porta, lascio la Paura. Come la magia, se la conosci, se sei a conoscenza del fatto che esiste, non ti lascia. Incanta, blocca, condiziona. Ma è una costruzione, artificio condiviso, pubblicità.

Chi vive al Sud, chi nasce al Sud e resta, lo fa perchè ci sta bene. Perchè può partecipare della costruzione, la costruzione di una Paura protettiva. L’etica del “fottere” difende dagli intrusi. Un modo come un altro per ancorarsi alla propria terra. I meridionalismi utopici partono dalla stessa faccia della stessa medaglia, con l’ostacolo di un irrisolvibile anacronismo.

Non me ne volere, Roberto, ma non credo che la scittura estemporanea, rannicchiata e relegata in piccole alcove protette, possa da sola tentare di scardinare la protezione della paura.

Caro Livio, chiami in causa me e il mio caro amico Filippo La Porta. Filippo avrà voglia di lottare ancora. Per me il Sud non significa più niente. Non lo voglio sentire più. Me ne fotto. Sono rimasti i peggiori, giù. I ragionieri e i politicanti e le famiglie. La crema è in giro per il mondo. Mi fa pena, il Sud. Sono indifferente. Mi spiace. Ho già dato.