Sera di festa

di Antonio Scavone

Mbà! ’Mbà! ’Ndun-’ndù! ’Ndun-’ndù! ’Mbà! ’Mbà!… E zio Guido annuisce come farebbe un ramo di baobab, morbido e nodoso, sotto i colpi del vento: approva il ciondolìo ritmato di Mariano, curando di seguire nello specchio la lama del rasoio che scivola luccicante sulla sua pelle scura, tenera come una duna. “Che guardi?”, mi chiede senza girarsi, tirando la guancia dal mento fin sotto l’orecchio, preparandosi a falciare di contropelo le chiazze cespugliose della sua fitta barba nera.

Mariano guarda me, con i suoi piccoli occhi di madreperla e la bocca aperta in un’estasi di attesa, senza paure e senza speranze.

– Zio, lo sai che Faulkner chiese, un giorno, al suo editore di stampare con inchiostri diversi le diverse fasi di un suo libro?

– E chi era questo signore?

– Uno scrittore americano.

– E allora?

– Credi che sia possibile anche nella vita di tutti i giorni? Non dico stampare, ma parlare con…

– …Con colori diversi?! Cioè io, per esempio, sono arrabbiato e parlo verde, sono felice e parlo blù?!

– Ho capito, non è possibile.

– Ma no, Bruno, lo facciamo già, parliamo già con colori diversi anche se poi i colori non si vedono. Passami l’asciugamano.

Zio Guido si sciacqua il volto poi si guarda allo specchio girando la testa, di qua e di là: infossa le guance, le gonfia, atteggia il viso a quelle due-tre smorfie di prova – il sorriso, la cupezza, il disincanto – e infine si asciuga come tamponando l’acqua, facendola aderire come un velo sulla pelle, imprimendola tra le rughe ai lati della bocca e sotto il mento, lasciando così una fragranza sottile.

C’è la stessa freschezza – impalpabile, odorosa – anche nel resto della camera che non è propriamente una stanza da bagno: è la cucina, larga e spaziosa come si usavano una volta, che accoglie e isola l’angolo improvvisato del boudoir, come nella cabina di una nave.

Le piastrelle ai muri sono linde e avvolgenti, ancora integre, e anche loro brillano di quel bianco che si rispecchia negli appendiabiti di porcellana, nel manico di porcellana del rasoio di zio Guido, nel bacile di porcellana che raccoglie i cascami di schiuma trapuntati dal merletto nero dei peli.

A guardarli, zio Guido e Mariano, sembrano fatti di un medesimo materiale nobile, appena screziato come si conviene ai marmi di pregio. Mariano, ormai famoso nel palazzo dei Gradini Mancinelli a Salvator Rosa per la sua condizione di down, allude – e non potrebbe far altro che alludere – ai tratti diciamo così estemporanei di zio Guido mentre del padre, zio Davide, non riflette alcunché, o almeno così sembra.

Zio Guido ha un solo figlio (“Ma neanche Giacomo è buono”, si premura di aggiungere con un seme di rimpianto) ma a nessun altro che a se stesso ha dedicato la sua vita tra donne e piaceri, tra questa accuratissima rasatura, che prelude ad un appuntamento “orizzontale”, e la vestizione che ne seguirà, come al solito sgargiante e impeccabile. Mariano replica col suo ’Mbà! ’Mbà!, cantilenando con una indecifrabile allegria, come se avesse captato un’altra delle mie strabilianti intuizioni narrative e se ne appropria con fervore, affannandosi a battere il ritmo coi piedi, martellando con questo tam-tam di gioia l’eccitante frenesia per quanto mi appresto o mi apprestavo a fare.

L’intuizione narrativa, però, è la stessa dell’inizio, non si è evoluta: me la ritrovo attestata nella magica esaltazione dell’approccio, quando le cose da dire sembrano più importanti o intriganti del modo di esporle, sicché l’incipit è diventato subito culmine di se stesso sgonfiandosi, esaurendosi e, devo ammetterlo, mi ha sviato svuotandomi.

Mi affaccio al balcone della camera da pranzo – che zia Maria, la madre di Mariano, chiamava con orgoglio “il salone” – e guardo il panorama che giace sul fondo di questo largo imbuto tra palazzi, conventi e chiese: c’è il baobab che mi è servito per la similitudine della barba di zio Guido, c’è una siepe altissima di oleandri, c’è una porzione di sottobosco, una porzione di immondezzaio, una porzione di silenzio che resta infisso alla terra, al dirupo ormai consolidato di case vuote e scalcinate. Il traffico di Salvator Rosa non lo avverti, non ti arriva: solo gli uccelli, qualche canarino isolato oppure il merlo indiano della signora D’Avanzo, scappato di nuovo dalla gabbia.

Mariano mi raggiunge e mi tira per i calzoni: i suoi occhi celesti sprizzano domande, mi invogliano a rispondere: gli dico che ci vuole ancora un po’ di tempo prima di raccontare, a lui come agli altri, le prime pagine di questo bizzarro resoconto familiare sulla festa che si celebrerà stasera e gli dico anche che dovrei essere aiutato da loro, che non posso e non voglio inventarmi tutto da solo e che lui, per esempio, dovrebbe decidersi a parlare per bene, ma Mariano mi risponde sbrigativamente con un ’Mbà! di fastidio.

– Zio, non credi che prima o poi dovremmo tradurre il ’Mbà! di Mariano?

– E perché? Si capisce tutto, che vuoi tradurre?

– Ma lui lo fa apposta, la lingua ce l’ha, perché non parla?

– Mariano è quello che è: a volte parla e a volte no. E poi, scusa, tocca a te parlare, anzi scrivere il… come si chiama? Ah, sì, il resoconto della festa di stasera, perciò datti da fare. Passami la cravatta.

Gli passai la cravatta, quella a righe gialle e blu-maré e cercai di imparare quel suo modo personalissimo di annodarsela, un gioco di prestigio, un fiore che sboccia dal nulla e lo guardai a lungo, così com’era, mezzo vestito: la cravatta, la camicia dai doppi polsi, le mutande a calzoncini di un bianco terso, che sembravano di cartone per la loro rigidezza, le calze nere fin sotto al ginocchio e quei mocassini “tubolari” che solo zio Guido sapeva dove comprare, da Tradate a Toledo, all’inizio di ogni autunno.

Mariano, intanto, era rimasto al balcone, ad un altro appuntamento, quello proibito come gli avevamo insegnato. A quell’ora del pomeriggio, la signora D’Avanzo, quella del merlo indiano, era solita compiere una passerella da un balcone all’altro di casa sua, ricoperta solo dal lenzuolo di spugna, corto abbastanza per cogliere le forme delle sue cosce, del culo e lo straripante seno che, sia pure a distanza, sembrava di ricotta, candido e ondeggiante. Zio Guido definiva quel seno “saporitissimo”, come avrebbe detto di un pasticcino alla crema e tutti sapevamo che zio Guido l’avesse anche manipolato e assaggiato, quell’invitante raffjuolo di Natale. Zio Davide sosteneva, invece, che la D’Avanzo fosse semplicemente una strega, una di quelle donne che chiedono tutto e non dànno nulla oppure che cercano ma senza avere la smania di possedere. “Strana, però” provavo a ribattere ma zio Davide non accettava il dialogo perché, come eravamo soliti chiosare, sapeva il fatto suo.

Questa cosa del “fatto suo” era ovviamente un modo di dire ma serviva a denotare una dignità solitaria e ferita, un sussulto di carattere alle molteplici disgrazie che avevano afflitto la sua vita. Si era ritrovato vedovo nel pieno della maturità – a trentotto anni – con Mariano “così”, come veniva pudicamente presentata la condizione del figlio, ed aveva istruito una sua salomonica e disperata teoria dell’esistenza: “Che faccio? Mi risposo? E chi potrebbe dividere la sua vita con me e questo ragazzo? Una donna giovane amerebbe me e non lui, una vecchia non sopporterebbe né me né lui”, per cui aveva deciso di lasciar perdere ogni altra velleità nuziale, dedicandosi alla sua materia preferita – il gioco – che gli occupava tempo e riflessioni, sogni e desideri. “Per il resto si vedrà”, diceva con quel sorriso amaro sotto i baffi spioventi da sciamano, con le guance lunghe come quelle di un mastino denutrito, con i capelli cinerini che lo rendevano, a tratti, ancora spensierato. “Davide è rimasto quello che era, un ragazzo vecchio!” e non potevo non concordare con il giudizio di zio Armando, detto da sempre, e chissà perché, semplicemente Tattà.

“Guarda, guarda… oggi s’è messa il reggicalze! Guarda, Mariano, guarda!” e Mariano guarda con un occhio solo, per pudore.

Zio Guido si infila i pantaloni, le bretelle e il bocchino con la Turmac ovale, tondeggiata all’occorrenza prima di essere accesa.

“Pure quella c’è nel resoconto che vuoi scrivere?” e per me risponde Mariano, ’mbàando. “E a che serve? È un tocco di colore?!”. Mi guarda a lungo, giudica il mio lieve imbarazzo, ne ride con uno dei suoi soliti mugugni e poi depone il bocchino con la Turmac su un vecchio posacenere di alluminio della Flotta Lauro per ammassare con le palme delle mani i capelli sulle tempie, per stirarli con dolcezza, secondarne il verso.

Come faccio a confidargli l’ultima delle mie trovate narrative, quel colpo di fulmine che illumina un pomeriggio passato sul letto ad almanaccare, traguardando per esempio il debole fruscìo delle tende socchiuse davanti a quest’altro balcone in una circostanza di vita che nulla divide con quella che non riesco ad evocare? L’ultima delle mie invenzioni narrative poteva essere davvero eccezionale, forse sublime: non il ripescare storie passate, non il riprendere storie interrotte, insomma fare a meno delle storie, affidarsi ai racconti personali e tirare avanti solo con i narratori: tu, tu, tu e tu… “Occupato!” dice Mariano, giustamente, senza ridere.

Zio Guido, intanto, invagina lentamente i bottoni nelle asole, lentamente tende le bretelle fino a farle schioccare sul torace poi spegne la Turmac e si dà degli schiaffetti sulle guance – “Per cacciar fuori il fumo residuo dalla bocca” – quindi indossa il panciotto, se lo aggiusta, regolando la piccola martingala di seta sulla schiena e, finalmente, si rinchiude in quella sua giacca di grisaglia che emana un distintissimo profumo di stoffe buone e di buone manifatture. Ecco, è pronto: un figurino!

– Dove vai stasera?

– Al bar, in giro, con gli amici: poi si vede.

Lo trattengo per un braccio e con un sorriso alla Mariano gli rivolgo di nuovo l’invito a collaborare a questo resoconto, a fare la sua parte di narratore. “Ma non saprei che dire. Magari stasera mi fai leggere quello che hai scritto…”.

– Ma non ho scritto niente, zio, e niente voglio scrivere. Vorrei raccogliere testimonianze, memorie, sensazioni ma di quello che avete visto voi, che avete vissuto voi nella nostra famiglia, in questa casa, escludendo per principio la mia mediazione…

– Bruno, è molto semplice: abbiamo vissuto e viviamo quello che c’è da vivere. Questa non è una casa, è l’albergo della nostra famiglia: tanti anni fa ospitavamo studenti e studentesse, ricordi? Poi pensammo bene che era meglio ospitare noi stessi, per cui viviamo tutti insieme separazioni, fantasie, dolori… Ecco, ho fatto la mia parte di resoconto. Ciao.

E se na va, al suo solito: fatuo, vanesio, scettico. Passando davanti allo specchio dell’ingresso, furtivamente, dà un’occhiata a se stesso, all’aplomb, ai dettagli: sfodera un’altra Turmac ovale, la accende e si guarda fumare, si riassesta qualche pelo dei baffi, si annusa le dita, si ricompone quell’onda fittizia che ha sempre cercato di ricreare nei suoi capelli crespi, apre la porta e scompare nel pianerottolo.

Ascolto i rintocchi dei suoi passi sulle scale, lenti e cadenzati, come per far sentire agli altri inquilini che l’appuntamento è rispettato anche questo pomeriggio: sono le cinque e alle cinque Guido Marra è pronto per un’altra serata di sesso, o di “diversivo”, come dice lui. Richiudo la porta e penso che forse ha ragione: che senso ha fargli dire – a lui come agli altri zii – le cose che hanno vissuto o visto quando ancora le stanno vivendo e vedendo? In fondo, l’idea che ho avuto – di convincerli a raccontare un momento della nostra vita in comune – è dilettantistica; si consuma solo come proposito più o meno nobile ma mi sfugge l’aura di valore che dovrebbe appunto nobilitare il progetto. Sarebbe come chiedere a un delfino di raccontare le sensazioni che prova quando salta sull’acqua e di esporle come se la sua vita fosse solo un interminabile caracollare tra le onde senza scopo.

Ritorno nel salone, vado a sedermi davanti al balcone, nella direzione del baobab, tra i richiami queruli del merlo indiano e mi perdo in questa cartolina sfrangiata che il panorama offre. Gli ultimi piani dei palazzi dalle altezze disuguali sono splendenti: il sole sta calando all’orizzonte lasciando tuttavia una striscia di lucentezza indefinibile, dal colore giallo paglierino che tende a sfaldarsi, a sparire. Tra un po’ dovrei sentire la voce di zia Ester, dovrebbe chiedermi se Guido è uscito e cosa aveva indosso; poi dovrebbe chiedermi di aiutarla a ripiegare le lenzuola ormai asciutte, ma soprattutto di aiutarla a preparare la festa di stasera. E infatti mi chiama.

– Che c’è, zia?

– Guido è uscito, vero?

– Sì.

– S’è vestito al suo solito?

– Sì…

Eccola: è una donna incantevole, dallo sguardo dolcissimo, dal sorriso ammaliatore. Le proporzioni del suo corpo, prorompenti e vistose, si confondono e contrastano con quelle del carattere, remissivo e tollerante. Zia Ester sa che il marito la tradisce ma non se ne adonta, lo considera come un accidente inevitabile, forse normale. Eccola entrare nel salone col fagotto delle lenzuola arrotolate che le pendono dai fianchi ricoprendola come un peplo, eccola sistemarsi dietro l’orecchio destro quella ciocca bizzosa dei suoi capelli biondi, ricomporsi nella tenuta casalinga che prevede però, immancabile, quella collana di corallo che le regalò il marito al ritorno dal viaggio di nozze. Eccola, Ester: si muove come una regina detronizzata, è languida nei gesti che compie, tutti misurati e docili; si impone come una figurina delicata (figurino Guido, figurina lei), con la bocca dello stesso colore della collana, con le labbra semichiuse che tutti vorrebbero baciare o solo sfiorare.

– Mi aiuti?

Prendo i due capi del lenzuolo e indietreggio per stenderli a distanza, lei ne ride perché sto per finire nel corridoio. “Tira, tira!” e tiro le lenzuola, la osservo desiderandola: non si può non desiderare Ester.

– Chi sarà, questa volta? Tu la conosci? Te ne ha parlato?

– No, zio Guido non parla delle sue…

– …delle signore che incontra, è vero.

Viene verso di me e celebriamo il minuetto abituale con i capi del lenzuolo riunito in quattro falde, poi in due e infine in una sola stola, come un sudario, perché in fondo anche quel lenzuolo è un cimelio, una ricchezza, oltre che un ricordo. Zia Ester ripiega il lenzuolo sul tavolo, chinandosi, flettendosi: sembra già stirato, già pronto per essere riposto nel cassetto del trumeau, quello di palissandro, quello che ora sta nell’ingresso e raccoglie le bollette del telefono e le riviste di moda e di attualità. È come una macchia d’ambra, Ester: di una bellezza che puoi solo ammirare ma che non sapresti come godere. Ancora non riesco a spiegarmi perché abbia così signorilmente abdicato alla sua felicità, lasciando che Guido la tradisse, che le chiacchiere sul suo conto avessero sempre il tono della compassione, che niente riuscisse davvero a smuoverla.

– Zia, te la sentiresti di raccontare questo momento, questa situazione?

– Quale situazione?

– Questa.

– Questa, quale?! E poi che vuoi dire con “raccontare”? Come si racconta un romanzo?!

– No, un romanzo è un’opera letteraria. Come raccontare un episodio della propria vita, un aneddoto, un fatto insomma. Perché festeggiamo zio Armando?

– Perché è il suo compleanno, perché è tornato a casa, perché è l’ultimo dei fratelli. Lo avremmo fatto anche con tuo padre, se non ci avesse lasciati così presto.

Sbàm! Sbàm!… Così si tirano i panni: con forza e rudezza, come per stracciarli. Dovrebbe o potrebbe fare la stessa cosa con se stessa: stenderli, allungarli, espellere dai suoi panni ogni traccia di acido fissante, ogni residuo di acqua superflua, farli vivere, dilatarli fino a stemperare qualsiasi maldicenza, o cautela. Tra poco la vedrò piangere mentre ripiega le camicie di Guido e non dirò nulla.

Si siede, si ravvìa la ciocca ribelle, cava dall’orlo della manica un minuscolo fazzoletto di mussola e fa scivolare quella stilla che le ornava l’angolo dell’occhio, la comprime docilmente nel fazzolettino fino a nasconderla, poi si rialza, senza guardarmi, e riporta il fagotto dei panni asciutti e ripiegati in camera da letto.

Trilla il campanello, è zio Vittorio, il primo dei miei zii, il primo dei fratelli Marra, il più importante. “Vedi com’è discreto, Vittorio? Potrebbe aprire con la sua chiave ma non lo fa mai”, mi dice zia Ester con quel suo sorriso dolce come per farmi capire che, pur apprezzandole, non ha mai incoraggiato le silenziose lusinghe di Vittorio. “Vai ad aprire, corri! Sicuramente avrà portato le cozze!” e spalanca la porta della cucina: la sento parlare e scherzare con Mariano, elencare l’ordine delle pietanze e una serie infinita di ‘Mbà e Uàuu che suggella tutte le meraviglie di Mariano.

Ed ecco zio Vittorio: l’uscio di casa viene ingombrato dalla sua figura imponente, dai suoi modi sicuri e travolgenti, dalla sua andatura pesante, robusta. È vestito per l’occasione, zio Vittorio, la giacca nocciola, la camicia azzurra e la cravatta rossa; mi tacita subito con un “Tu non studi mai”, poi va in cucina, saluta con un piccolo inchino zia Ester, abbraccia Mariano e mette sul fuoco la pentola con le cozze, suscitando la gioia di Mariano che snocciola una serie alternata di ’Mbà e Cozz. Zio Vittorio guarda zia Ester, sorride e poi torna nel salone, al suo posto, a capotavola, a celebrare l’irrinunciabile appuntamento quando l’attesa o la solitudine si protraggono più del dovuto.

Il suo passatempo preferito sono i cruciverba de La Settimana Enigmistica e la compitazione dei giochi o dei rebus si manifesta come un rituale che non può essere né interrotto né, tanto meno, favorito da occasionali suggerimenti. Zio Vittorio, infatti, apre la rivista sul cruciverba appena iniziato, forse già sull’autobus, e lentamente ma con sicurezza lo esaurisce. Poiché non bisogna disturbarlo, mi trattengo da qualsiasi commento ma resto impietrito da una questione che non mi sarei aspettato di udire dalle sue labbra: “Ho sentito di questa storia del resoconto. Di che si tratta?”. La sorpresa mi ha pure inorgoglito, lo confesso, ma non riesco a trovare parole che giustifichino una risposta intelligente e persuasiva. Mi avvicino al tavolo come uno studente impreparato raggiunge la cattedra e, come un insegnante, zio Vittorio attende che io parli e continua a scrivere col suo maiuscoletto arabeggiante, con quella penna stilografica dal cappuccio dorato, con la mano grossa e larga come quella di un Atlante.

La penna si stacca dal foglio, viene rinchiusa nel cappuccio e riposta nel taschino; le mani si congiungono, giacciono su se stesse mentre mi seggo all’altro capo del tavolo, di fronte a lui.

– II resoconto di che? Di questa festa?!

– Sì…

Si toglie gli occhiali dal naso, ripiega le stanghette, poi sguaina di nuovo la penna, aggiunge casualmente sul cruciverba da poco risolto una grazia ad una consonante priva di rifinitura e poi sorride, ammiccando bonariamente.

– Un resoconto per che cosa? A quale scopo?

– Per avere una memoria, una testimonianza.

– Della nostra vita, della nostra famiglia?

– Sì…

– E che abbiamo di speciale, noi?

– Viviamo tutti in questa casa, tutti insieme.

– Chi comincia?

– Tu sei il primo, il più grande.

– E il più vecchio…

– Guarda, zio, che non c’è un ordine…

– Sì, sì, ho capito: è tutto alla rinfusa. Anche tu sei alla rinfusa, cerchi qualcosa, un po’ come tuo padre. Avrebbe potuto fare grandi cose, Mario, se solo avesse voluto. Tu gli somigli, hai la volontà di riuscire ma finora non hai realizzato molto.

– Ho ancora una vita davanti.

– La vita non sta davanti a noi, sta intorno a noi… Da dove si parte?

– Da te e zia Ester.

– L’immaginavo. Credi che la moglie di mio fratello Guido sia la mia amante?

– No, ma ho sempre pensato che tu l’amavi, che tu l’ami ancora, anche se forse non è mai…

– No, non è successo. Quando mia moglie se ne andò, pensai che la colpa fosse soltanto mia, che non fossi stato capace di pensare a un’altra donna e vivere qui, in questi undici anni, è stato ed è bello e difficile, come se dovesse passare ancora del tempo. Certe volte le emozioni si consumano e certe volte no… Che ne pensi?

– Non lo so, zio. Devo farmene un’idea.

– E non te la sei fatta?

– Sì e no…

Zio Vittorio non replica, riprende la stilografica, apre la rivista su un cruciverba ancora vergine e ricomincia a compitare come un alunno che torni malvolentieri al suo esercizio di ricopiatura. Non mi pento di averlo fatto parlare ma non saprei come farlo parlare di più.

La verità è che zio Vittorio non abbandona il suo ruolo di patriarca, di colui che aveva provveduto allo studio e al mantenimento degli altri fratelli col suo lavoro di intagliatore di pelli, senza diventare mai pellicciaio, mai padrone (“Per forza! Come può diventare padrone un comunista?!”) e, forse per questo, mai ricco, mai consapevolmente ricco della ricchezza che avrebbe potuto produrre – parlo come Mariano, ripetendo le parole. Tutti i fratelli, da Guido fino a mio padre, gli hanno sempre conferito e confermato questo primato di guida e sostegno, anche quando il lavoro di intagliatore cominciò a essere declassato (“Per colpa dei tuoi compagni animalisti!”).

La chiave nella toppa cigola e si impunta lamentandosi: è zio Davide che torna a casa. Mariano gli corre incontro e poi si ferma accanto allo stipite della porta, come una sentinella per il presentat-arm. Zio Davide entra, preceduto da una nuvola di fumo, abbraccia e bacia il figlio, depone a terra la valigia di rappresentante e si slaccia la cravatta che gli pendeva già sfatta sulla camicia sbottonata.

– Allora siamo pronti per la festa di Armando?

Mariano fa spallucce e ride: anche Davide scrolla le spalle grottescamente e scompare nella cameretta che occupa col figlio, canticchiando una vecchia canzone sudamericana. Solamente una vez, con quella zeta allungata e sibilante, diventa una marcetta da circo di periferia e Mariano si inventa un passo doppio per tenere il tempo, seguire il ritmo.

“Chi mi aiuta a imbandire la tavola?” e reca la tovaglia come un vassoio d’argento: zio Vittorio richiude la sua rivista, si rialza a fatica e si dilegua in cucina a preparare la sua famosa impepata di cozze. Ester mi chiede con lo sguardo cosa sia successo, le rispondo vagamente e lei, con civetteria, mi apostrofa: “Non gli avrai propinato uno dei tuoi soliti interrogatori?!”. Dico di no e mi accingo ad aiutarla.

Il campanello suona molte volte: sono i fornitori che consegnano fagotti di pasticceria, liquori, frutta secca, noccioline, tartine, pizzette, arancini, frittatine di maccheroni, il bendidìo che piace a Mariano. In casa non è stato preparato nulla, solo un sontuoso arrosto di vitello: zia Ester non aveva voglia di cucinare per tante persone, anche perché avrebbe dovuto farlo da sola. La festa, dunque, comincia: prima di sciogliere la tovaglia di lino, ricamata come le altre dalla giovane Esterina, e di farla planare sulla tavola, Ester mi chiede di accendere la radio o di mettere un disco, “di quelli d’atmosfera”.

Passo davanti alla cucina, scorgo zio Vittorio chino sull’acquaio, scelgo il disco e tutto il resto – gli uccelli, il baobab, i panni stesi – è risucchiato dal buio, messo da parte, per far da sfondo al mio resoconto, ai loro racconti, alle storie e ai personaggi che si amano ma non s’incontrano, che s’intendono senza capirsi.

Un colpo sulla spalla – è zio Davide – mi distoglie da questa piccola ricerca sui significati che non riesco ad evocare e fare miei.

– Come va il tuo racconto?

– Non è il mio racconto, è il vostro…

Dal salone ci arrivano i rumori dei preparativi, la musica latino-americana, i passi di Ester, la vocina di Mariano che ha sostituito per l’occasione l’indefinibile ‘Mbà con il più frizzante Vez.

– Questa Vez durerà per un mese, vedrai. Mariano si innamora dei suoni: questo dev’essere più forte di ’Mbà, più deciso. Scommetto che il tuo resoconto non va avanti per colpa di zio Vittorio.

– Zio Vittorio dice che, in pratica, non so quello che faccio, che non l’ho capito ancora, che sono come staccato.

– Staccato da chi? Da noi?!

– Forse da tutto.

– E perché noialtri che siamo? Siamo una famiglia di staccati.

– Ma non l’abbiamo mai spiegato, l’abbiamo accettato e basta.

– È una parola! Davvero pensi che parlandone, cioè raccontando le cose, riusciremo poi ad attaccarci, a sentirci uniti?! La vita non l’ha inventata uno solo, ce la inventiamo tutti come sappiamo: piuttosto dovremmo chiederci se funziona. Sai che significa questo? Che non ci siamo staccati da niente, che la vita ci ha un po’ divisi singolarmente, ognuno per proprio conto, ma poi in fondo siamo rimasti tutti qua. Perfino Armando è tornato!

– Già, perfino Armando.

La tavola è imbandita, ricca di ogni accessorio, sfolgorante per i metalli, i vetri, le ceramiche, le stoffe. Sono esposte tutte quelle pietanze che si preparano solo per una festa e solo per una festa straordinaria: Ester contempla con tenero abbandono questa città luccicante di piatti, di bicchieri, di posate, di bottiglie che ha architettato con quel suo stile delicato, che saggiamente spartisce e sposa il fasto con la modestia, il gusto con la maniera. Questa tavola è una sua creatura, il tocco esemplare della sua presenza su questo mondo e tutti ne restiamo abbacinati, catturati dallo splendore, come davanti ad una bacheca di museo, stimolati e raggelati da una magnificenza che non riusciamo a deglutire, a mandare giù, a sentire come nostra. Siamo tutti schierati in ossequio davanti alla tavola: zio Vittorio approva compiaciuto in silenzio; zio Davide è quasi sull’attenti, con gli occhi sperduti in uno sguardo senza mete; Mariano è attonito, non sa cosa guardare o blandire e si decide di commentare con una raffica di ’Mbà sparata a bocca chiusa, come farebbe un pesciolino rosso in un’ampolla dall’acqua stagnante.

L’estasi per la tavola e per Ester si conclude con l’arrivo degli ospiti che straripano in casa coi loro regali, i cappotti, le sciarpe, gli ombrelli, il chiasso, l’allegria, quella patina di vento e di aria fresca che solo la strada plasma sui volti e nelle voci.

Ci sono tutti: amici, conoscenti, signore, signori. Si presentano con sorrisi melensi le amiche di Ester, quelle che hanno goduto di maggiori fortune, che hanno sposato uomini più ricchi, avuto figli più saggi: le signore Palladino, Rossetti, Cerullo, Martucci, Ognibene. I loro mariti stendono le mani macchiate dai nei dell’incipiente vecchiaia, si ravvìano i capelli sulle fronti lucide e abbronzate, si toccano e si lisciano baffi, barbe, capelli lunghi oppure stretti nei codini, anelli alle dita, distintivi sui baveri, qualche sparuto orecchino, camicie di seta, cravatte di seta, fazzoletti di seta.

Si sprecano gli auguri e i rimproveri amichevoli per i contrattempi che hanno diradato appuntamenti e incontri, familiarità e modi di dire. La signora Cerullo, che lavora nella stessa agenzia di Guido, porge il suo regalo a Tattà ma lo consegna a Ester perché Tattà non si è ancora fatto vedere. Mi occupo di cambiare i dischi, di alternare le musiche preferite, di intrattenere amici che non conosco sulla vecchiezza del nostro palazzo, sul giardino del baobab, sul fatto che viviamo ancora tutti insieme, sul merlo indiano che sembra impazzito e che sicuramente avrebbe ispirato Gozzano col suo canto da prigioniero.

Mariano corre verso di me, mi indica la porta, è arrivata la signora D’Avanzo! Ester non si perde d’animo, saluta con affabilità la signora D’Avanzo che si scusa per essere venuta “a mani vuote”, ma non sapeva che la festa fosse per Armando, pensava a un’occasione come un’altra, tanto per riunire un po’ d’amici.

Ed ecco finalmente il festeggiato: Armando Marra, cinquantenne, detto Tattà. Entra nel salone come un commesso da poco promosso capo del personale: stringe le mani, ringrazia, sorride, si lascia andare a brevi commenti, a questa circostanza allegra che neanche lui sa perché sia stata celebrata. E anche noi sembriamo i suoi ospiti, visto che lo conosciamo così poco: gli anni della Francia vengono evocati ora come un esilio, ora come una necessità, ma nessuno dice o sceglie quale, fra le due ipotesi, possa essere la più giusta o la più degna: insomma non sappiamo perché stiamo festeggiando Tattà, perché zia Ester si sia così prodigata ad organizzare questa serata.

E infatti non si festeggiava Tattà, lo sapevamo, ma ci eravamo messi d’accordo, e tacitamente, che qualcosa bisognava organizzare per riprendere o interrompere il cammino della nostra unione familiare, di quella casa ai Gradini Mancinelli a Salvator Rosa.

Tattà si prestava, perché ultimo dei fratelli, a questa generale e generica ricognizione degli intenti e delle scelte compiute. Sapevamo che zio Vittorio avrebbe dichiarato una volta per tutte il proposito di andarsene, di lasciare quella casa; che zio Guido stava sul punto di decidersi, anch’egli, sulla vita da svolgere senza Ester; che zio Davide aveva preso contatti con un’altra azienda, si sarebbe trasferito, cambiando città, abitudini, tavoli da gioco; che Mariano non se la sentiva di seguire il padre, voleva restare là davanti al suo ’mbao-’mbab e che Ester aveva chiesto a Tattà di tenersi la casa, lei se ne sarebbe andata da una sorella che non vedeva da anni, a tirare avanti da sola, senza il marito, senza il figlio, senza rimpianti. Si festeggiava una serie di addii.

Imponderabile… questa la parola sulla quale siamo pesantemente sprofondati, dopo aver volato a vuoto in uno spazio senz’aria, come tra le stelle, annaspando, spostati e disorientati da quella che pensiamo sia la realtà sopra o sotto i nostri piedi, dentro o fuori le nostre emozioni…

Mariano, involontario artefice dell’imponderabile, mi chiama per una delle sue piccole disgrazie – un bottone scucito – e mi conduce nella camera da letto che divide col padre, alla ricerca di ago e filo, che però non troviamo. Sopraggiunge Davide e nemmeno con lui scoviamo quello che ci serve: Mariano diventa furioso, si sente mutilato per quel bottone che manca, ulteriormente mutilato e scoperto e dobbiamo alleviare sul nascere la sua piccola crisi. Ci raggiunge Vittorio, che ha udito qualche grido soffocato di Mariano, e si aggrega anch’egli al nostro smarrimento, ricordandosi di avere quanto occorre in camera sua ma, per fare questo, bisogna passare per il salone e Mariano si rifiuta di farsi vedere dagli altri con il bottone staccato. Serve ben poco la pazienza di Vittorio: Mariano è irremovibile, addirittura velenoso quando Tattà, richiamato dal trambusto, gli consiglia di togliersi il giaccone e di indossare una maglia: ne ricava un insulto e un pugno, come può darlo un ragazzo di tredici anni che non sa regolare la forza e l’equilibrio. Tattà si ferisce a un labbro e Mariano cade a terra, piangendo, disperandosi. Qualche invitato fa capolino in camera, chiede ragguagli, osserva, è un medico e si offre per dare un’occhiata al ragazzo e allo zio, ma non c’è verso di convincere Mariano a fare una cosa o un’altra, si raggomitola come un riccio e scalcia, arrossando di lacrime quei suoi occhi celesti che si gonfiano, dilatandosi negli spasmi della collera.

Davide si accovaccia accanto a lui, gli asciuga gli occhi e lo accarezza senza parlare; Vittorio è in ginocchio, pronto ad intervenire per altre e più imprevedibili necessità; Tattà riesce ad allontanare il medico dalla stanza e poi ritorna con un bicchiere d’acqua ma Mariano non vuole bere, vuole vedersi il suo bottone attaccato al giaccone, tutto qui. Vittorio si rialza e gli tende una mano e una speranza: nella camera di Ester c’è senza dubbio il cofanetto dell’ago e del filo. Di colpo Mariano non piange più, si scioglie, dipana il groviglio del suo corpo e si affida alla mano di zio Vittorio con una ritrovata incredulità, quasi stordito da una soluzione che gli deve sembrare miracolosa. È contento ma cauto, ci passa in rassegna con uno sguardo lento e minuzioso come per reprimere all’istante parole inopportune e consolatorie. Nessuno si sognerebbe di tradirlo, proprio ora, e infatti formiamo un piccolo corteo alle loro spalle. La processione serve anche da scudo per Mariano quando passiamo nel corridoio, sotto gli occhi degli invitati e di Guido che è rincasato prima del previsto e che non perde tempo a intuire il senso e il peso di quella domestica via crucis: anche Guido si aggrega al gruppo e tiene lontani quegli invitati che si erano già lasciati andare a commenti e opinioni su “altri” limiti di “altri down”.

Arriviamo finalmente alla camera di Ester e Mariano sembra ancora più bambino di quello che è: gli occhi brillano di nuovo, quieti e appagati, solo le lacrime hanno lasciato i segni della tragedia sfiorata. E tranquilli e soddisfatti restiamo anche noi soprattutto quando zio Guido apre la porta della camera e troviamo Ester a letto, seminuda, accanto al marito di una sua amica, un uomo dai capelli brizzolati e dalle pelle olivastra.

Ester giace sul letto con le braccia al seno, le gambe divaricate, sdraiata si direbbe su se stessa, come chi indugia a levarsi e attende ancora un po’, non ancora sazia del piacere di stare lì con un uomo che non poteva essere Guido e non è Vittorio.

Non riusciamo a dare forma e intenzione a nessuno dei pensieri che pure si presentano numerosi e caotici davanti ai nostri occhi, siamo tutti presi dalla visione che si è materializzata senza far rumore, come un’immagine fantastica, ma con una dolcissima e intensissima profondità di rilievi, di luci, di ombre, di chiaroscuri: è un quadro che palpita, un affresco da sfiorare.

Fra di noi il più serio è Mariano: guarda con compostezza il corpo di Ester che si cela sensuale nel drappeggio del lenzuolo e gli devono sembrare due parti distinte il corpo di Ester e zia Ester e infatti non le coniuga, non le fa aderire e non ne privilegia l’una contro l’altra.

Non riusciamo a chiederci né il quando né il come né, soprattutto, il perché di questa epifania: non saremmo capaci di spiegare i motivi di questo che ci appare come un gesto di rivalsa o di abbandono da parte di zia Ester e forse non vogliamo spiegarlo, non avvertiamo la smania di intenderne il senso. Ci basta che sia così, che sia accaduto: non ci aiuta a capire, è vero, ma nemmeno vorremmo che ci aiutasse.

L’adorazione ha termine quando il quadro, l’affresco, il riflesso riprende a muoversi: Ester tira le gambe a sé, si scioglie dai viluppi del lenzuolo, si mette a sedere sul letto e si aggiusta la ciocca pendula dei capelli e ci guarda uno alla volta, a cominciare da Guido, come per inviare messaggi diversi ma della medesima intensità.

Seduta sul letto, sembra ancora una creatura dipinta, in una prospettiva che alimenta la sensazione di trovarci tutti in un gruppo scultoreo vivente ma intoccabile. I suoi occhi sono languidi, le sue labbra socchiuse scintillano, le sue spalle, il suo seno, le sue braccia si muovono soavemente e siamo sicuri di percepire anche il suo profumo che si è effuso nel lenzuolo, nella camera, tra le cose che le appartengono. Tutto parla di Ester: dai mobili alle tende, dai ninnoli allo specchio, dal corpo che abbiamo visto nudo a quello che si rialza dal letto, dai piedi che si infilano nelle scarpe alle mani che prendono la vestaglia, dal colore roseo delle sue gambe a quello scuro del suo pube che scompare lentamente tra le falde della vestaglia…

Sono passati cinque anni da quella festa: per quello che era possibile abbiamo taciuto, a noi stessi e fra di noi, quell’episodio ma non per coprire o rimuovere, semplicemente perché zia Ester partì quella sera e nessuno poté saperne di più. Fra di noi non ci siamo interrogati, né allora né oggi, come se sul serio non fosse successo nulla. Portiamo i segni, questo sì, ma sono integri e limpidi, come cicatrici ben ricucite e non soffriamo, come solitamente accade, di molesti rancori.

Conserviamo intatta, di quell’episodio, la smania fredda che pervase i nostri corpi e, senza parlarne, sappiamo che è pronta e disponibile al disgelo, come una forza intima che chiede solo di esprimersi, per cui non ci siamo mai occupati di sapere chi fosse quell’uomo o di aggiungere dettagli alle domande che zio Guido si è posto in questi anni. Zio Vittorio non ha mai commentato, né il suo giudizio né il suo dispiacere; per uno come zio Davide che “sa il fatto suo” non si è più presentata l’occasione per dimostrare la propria saggezza e solo Tattà parla della festa, della sontuosità allestita da E…, da un nome che resta allusivo e incompleto.

Oggi ci prepariamo ad un’altra festa, quella per i diciotto anni di Mariano e abbiamo concordato di celebrarla in un’altra casa, lontana dai Gradini Mancinelli, lontana da Salvator Rosa, in un altro salone, davanti a un altro balcone che s’affaccia su un cortile di cemento. È la casa di Tattà ed accoglie anche il suo laboratorio di odontotecnico: è qui che ci siamo ritrovati, che ci ritroviamo dopo cinque anni, con zio Vittorio che si occupa ancora della mia improbabile laurea o Davide che sta trascorrendo un periodo di cura per disintossicarsi dalla nicotina o Mariano, raggiante nel suo nuovo giubbotto trapuntato di cerniere e bottoni metallici, o Guido che non si rade più come una volta poiché ostenta una barba ingrigita e trascurata.

Gli addobbi e le pietanze ricalcano lo splendore di cinque anni fa: merito di Mariano che trascrisse la lista delle portate su un suo libriccino segreto che ha per frontespizio una cifra arabescata, una E sicuramente tratteggiata dalla penna col cappuccio dorato di Vittorio. Siamo pronti e ben vestiti, attenti e pieni di allegria e ci prepariamo ad onorare con grande solennità i diciotto anni di Mariano, la sua maggiore età, il suo maggiore repertorio di vita. Altri dischi, altre canzoni fanno da sfondo a quest’altra festa. Mariano mi dice che l’albero del pozzo dei desideri non era un baobab ma un eucalipto e pronuncia la parola dondolandosi, giocando sull’assonanza di “calipso”, di quella sua musica personale che non l’ha mai abbandonato. Gli rispondo che il baobab era molto più letterario ma lui non è d’accordo, un eucalipto è un eucalipto e non si può confondere.

– E il resoconto?

– Quello di cinque anni fa?

Mariano annuisce e mi mostra il libriccino con la lettera stampigliata.

– Chissà…

Si diverte come se lo avessi finalmente cooptato nella narrazione, elevato a narratore comprimario: trasmette anche agli altri questa scoppiettante infatuazione e ne attende il consenso, la solidarietà.

Vittorio approva il mio “Chissà…” persuaso che i cinque anni passati non abbiano scioccamente distrutto un’idea, un’intenzione; Davide e Tattà traducono in musica e in passi di ballo quell’eccitazione che abbiamo scoperto di aver accumulato e messo da parte: anche Guido batte il tempo col palmo della mano e gli occhi socchiusi. Stavolta c’è la torta con le candeline e i regali ma Mariano sa che non sono tutti per lui, che la festa è cresciuta negli anni, che anche i suoi anni sono cresciuti di valore e di profondità. Non abbiamo domande o quesiti da ricomporre, cruciverba o fatti propri da risolvere, racconti da compilare a braccio, con quel carico di insondabile ecletticità che ci ha fatto scoprire, cinque anni fa come adesso, l’imponderabile divenire della nostra esistenza, familiare o no, personale o no, letteraria o no. Stiamo per celebrare degnamente una nuova festa e non abbiamo invitati di rango: aspettiamo tutti una sola persona, quella innominabile, quella che chiude racconti e storie, che lega desideri e voglia di vivere, passato e presente, baobab ed eucalipto, canzoni e ritmi, narratori e narrati.

“Verrà zia Ester?” mi chiede Mariano e non posso rispondere se non con un allegro e fiducioso ’Mbà.

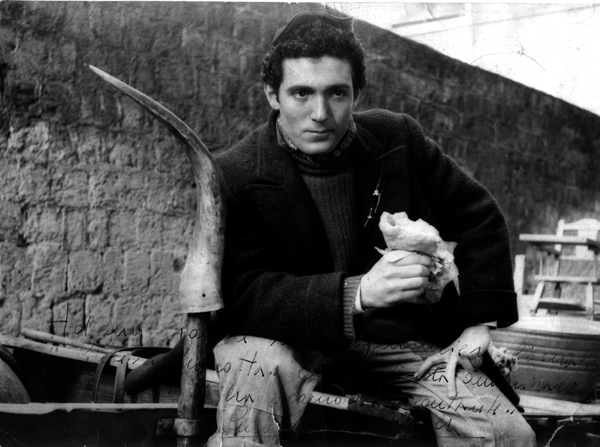

[Immagine: Luciano Rondinella ne “L’oro di Napoli”, di Vittorio De Sica, 1954]

Una magnifica storia su il tempo della scrittura e la memoria della famiglia, l’impressione che la vita non cambia, solo il tempo cammina:

Una bella immagine. baobab . l’albero pozzo dei desideri:

Due immagini che fanno come una danza strana, perche il pozzo va verso l’interiore, l’ombra e l’albero cresce verso l’alto, il cielo, l’aperto, ma due cose impossibili da raggiungere:

Una scrittura che va dentro e si alza verso l’infinito.

Bel racconto , pieno di suggestioni.