Diario di una rivoluzione

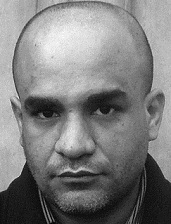

[Youssef Rakha è nato al Cairo nel 1976. È un intellettuale poliedrico: giornalista, fotografo, poeta, scrittore e blogger. È autore di cinque raccolte di racconti brevi, due diari di viaggio, un libro di poesie e un romanzo pubblicato di recente dalla casa editrice Dar el-Shouruk. L’ho conosciuto qualche giorno fa, al Cairo. Ho chiesto a Barbara Teresi – “cairota di Palermo” – di tradurre per noi queste pagine pubblicate da Youssef sul suo blog the arabophile. Raccontano della rivoluzione di gennaio. Ringrazio Youssef e Barbara per il regalo. G.B.]

[Youssef Rakha è nato al Cairo nel 1976. È un intellettuale poliedrico: giornalista, fotografo, poeta, scrittore e blogger. È autore di cinque raccolte di racconti brevi, due diari di viaggio, un libro di poesie e un romanzo pubblicato di recente dalla casa editrice Dar el-Shouruk. L’ho conosciuto qualche giorno fa, al Cairo. Ho chiesto a Barbara Teresi – “cairota di Palermo” – di tradurre per noi queste pagine pubblicate da Youssef sul suo blog the arabophile. Raccontano della rivoluzione di gennaio. Ringrazio Youssef e Barbara per il regalo. G.B.]

25, 28

di Youssef Rakha

Mi è stato chiesto di scrivere un pezzo a proposito dei recenti avvenimenti che hanno scosso l’Egitto. Il mio sarà un resoconto personale prima di qualunque altra cosa. Ho visto gente morire, ho visto gli assassini, e ho visto cronisti – tra cui anche conoscenti o colleghi – mentire spudoratamente su tutto questo. Inevitabilmente, questa sarà solo una piccola fetta di quella che credo diventerà la principale epopea del popolo egiziano per i decenni a venire.

[…]

Martedì 25 Gennaio

Maidan, il termine egiziano per “piazza”, in origine significa arena o campo di battaglia, e durante l’ultima settimana di gennaio molti di coloro per i quali Maidan al-Tahrir è diventata una casa o una seconda casa, ispirandosi in parte al testo di una nota canzone degli anni ‘70 del cantautore della dissidenza Sheikh Imàm Eissa, inizieranno a chiamare la principale piazza del Cairo moderno semplicemente il Maidan:

“Il coraggioso è coraggioso, il vigliacco è vile / Forza, uomini coraggiosi, andiamo nell’arena”.

Nel giro di una quindicina di giorni, il luogo in cui migliaia di giovani egiziani si sono riuniti, contrariamente a ogni aspettativa, si sarebbe irrevocabilmente trasformato in un luogo della memoria, un luogo storico.

Passando dalla piazza o sentendone parlare, la gente inizia a pensare che forse “sta succedendo veramente”, e a unirsi alla protesta. Volti e voci sono increduli, ma è tutto vero: per la prima volta, a un evento politico il numero dei manifestanti è di fatto maggiore rispetto al numero delle truppe di polizia della Sicurezza Centrale pronte a limitare i movimenti dei manifestanti o a sottometterli con la forza; per una volta un evento politico si svolge all’aperto, in uno spazio centrale, e va avanti per tutto il giorno e fino a notte.

Naturalmente, da Sabato 29 gennaio, Tahrir si sarebbe trasformata in un Maidan in tutti i sensi.

La Sicurezza Centrale è un corpo di polizia militare usato dal Ministero dell’Interno per scopi più o meno equivalenti a quelli della polizia antisommossa. Famigerati per la loro violenza sconsiderata, in genere sono soldati di leva dell’esercito provenienti da ambienti provinciali della classe operaia (meno legalmente, di solito sono anche impiegati al servizio delle famiglie degli ufficiali di polizia, per comprare generi alimentari per la signora o portare i bambini a scuola servendosi del furgoncino d’ordinanza). Diretti da comandanti fedeli al regime, quelli della Sicurezza Centrale fanno ciò che gli viene detto e, insieme alle complicazioni giuridiche in cui si può incappare anche per una protesta pacifica, alla legge d’emergenza (che in pratica permette ad ogni membro della polizia di arrestare e detenere a tempo indeterminato qualsiasi cittadino), e al rischio di un possibile intervento della famigerata Sicurezza di Stato (in borghese, altamente qualificati e praticamente autonomi), fino al 25 gennaio sono stati un valido deterrente per chiunque pensasse di scendere in piazza a protestare.

Eppure adesso niente di tutto questo trattiene più la gente, migliaia e decine di migliaia di persone, dal gremire Tahrir. E tutto ciò in risposta a un appello che a quanto pare circolava su internet chiamando alla solidarietà nel “giorno della collera”?

La manifestazione iniziale è stata annunciata sulla famosa pagina Facebook “We Are All Khaled Saìd” (il nome fa riferimento a un giovane che ha perso la vita mentre veniva barbaramente picchiato da due poliziotti per le strade di Alessandria, senza accusa, il 6 Giugno 2010). La pagina è stata creata da un ragazzo di buona famiglia (per usare l’espressione egiziana classista “ibn nas”, “figlio di famiglia”), benestante e con contatti a livello internazionale: un prodotto dell’economia globale e di quel genere di istruzione in ambiente protetto che produce genietti dell’informatica coscienziosi e ben intenzionati. Nato nel 1980, Wael Ghoneim è il marketing manager di Google per il Medio Oriente. Domenica 30 gennaio è stato rapito dalla Sicurezza di Stato e detenuto, bendato, in isolamento segreto fino al Lunedì successivo, quando ha fatto una potente apparizione sulla tv satellitare egiziana.

Per molti mesi la sua pagina Facebook “Siamo tutti Khaled Saìd” ha lavorato liberamente, di concerto con altri quattro movimenti online – il Movimento 6 aprile, i Giovani per la Giustizia e Libertà, Hshd e il Fronte popolare per la libertà – così come con la Campagna al-Baradei, con i Fratelli Musulmani (che manterranno un profilo mirabilmente basso pur svolgendo un ruolo molto significativo per la sopravvivenza della comunità di Tahrir) e con il partito Fronte Democratico.

La manifestazione è stata indetta, con un’ironia straordinariamente poetica, in concomitanza con la Festa della Polizia, una festa nazionale che commemora un grande atto di eroismo da parte delle truppe della polizia egiziana assediata dalle forze britanniche a Ismailiyya, alla vigilia della rivoluzione del 1952, poi risoltasi in un colpo di stato.

Io sono tra quella maggioranza di persone che pensano che il 25 gennaio non succederà nulla, ma verso sera anch’io faccio fatica a trattenere le lacrime. Ci sono chiari segni di vita nel corpo morto da tempo della mia città: c’è una partecipazione politica che muove dalla pura forza di un anelito alla giustizia, e non è guidata da nessun (inevitabilmente sospetto) programma politico. È sincera, è civile, è ordinata, ed è – e anche questo ha contato molto per me – fresca.

Quella sera lascio Tahrir verso le 11:30. La gente canta, regge cartelli, sta seduta in cerchio sull’asfalto. Sono per lo più giovani, e laici. Persino le guardie della Sicurezza Centrale, con il sorriso sulle labbra, canticchiano lo slogan più popolare, adottato dalla rivoluzione tunisina: ish-shaab yurìd isqàt an-nizàm (il popolo vuole far cadere il regime). Un gruppo di manifestanti circonda un giovane in quella che sembra essere un’accesa discussione, e alla fine hanno la meglio su di lui e gli tolgono di tasca delle pietre. “Chiunque lanci una pietra è uno di loro”, dice un ragazzo indicando le forze di sicurezza che stazionavano in una delle vie d’accesso alla piazza, “non uno di noi”.

Fuori da Tahrir, il traffico procede normalmente; nell’aria c’è un senso di pericolo e di eccitazione. La zona intorno a Piazza Tahrir è blindata, ma per il resto il traffico procede più o meno come al solito. Sono appena giunto a casa quando vengo a sapere che la Sicurezza Centrale, disperando ormai di poter riuscire a disperdere i manifestanti intenzionati a passare la notte a Tahrir, li ha attaccati con lacrimogeni, pallottole di gomma, proiettili, manganelli e furgoni blindati. Un mio amico si è beccato 63 pallini di gomma e almeno cinque dei miei amici (tra cui anche due scrittori affermati) sono stati brutalmente picchiati; nei due giorni a venire ci sarebbero stati moltissimi arresti, più o meno brevi, specialmente dalle parti della Corte Suprema, vicino al Sindacato dei Giornalisti e a quello degli Avvocati.

Verso l’una di notte il Maidan è più o meno vuoto, e sebbene qui e là le manifestazioni continuino, e nonostante giungano da Suez notizie di violenti scontri (guidato da Alessandria e dal Cairo, tutto il paese è in rivolta), nei due giorni successivi sembra che le proteste siano un po’ state messe a tacere.

Ma non è affatto finita.

***

Martedì 1 Febbraio, quando un milione di persone, con la protezione dell’esercito, fonda la città virtualmente indipendente di Tahrir – una comunità pienamente funzionale e demograficamente variegata la cui popolazione, nel momento in cui scrivo, non è mai scesa sotto i 30.000 “abitanti” da Sabato 29 gennaio – è ancora molto lontano.

Nel momento in cui scrivo, le manifestazioni pro – Mubarak, ripetutamente annunciate da allora, sono andate in fumo quando è divenuto chiaro che erano puntualmente composte da soggetti criminali e uomini della polizia; non erano guidate dalla volontà popolare, bensì dalla ragion di stato e da interessi commerciali. Nel momento del bisogno, una dittatura decennale fa affidamento sulla povertà, la subordinazione e l’ignoranza che ha coltivato così a lungo, ma le bugie non possono fare molta strada una volta che la barriera della paura è stata abbattuta. Già Martedì, la gente che è stata nel Maidan sente di star respirando un’aria più pulita, tanto che qualcuno si domanda se ciò non sia da attribuire al fatto che il numero di veicoli nella zona si è drasticamente ridotto.

***

Venerdì 28 gennaio

Tra i tanti, diversi tipi di fumo che ho sperimentato sul mio corpo, forti abbastanza da provocare una significativa alterazione dello stato mentale, ora ce n’è uno in più in grado di darmi dei flashback: quello dei gas lacrimogeni. Per chi non l’ha mai provato, se inalato in una certa quantità, ha un effetto ferocemente disorientante. Sensazioni di bruciore su tutto il viso sono accompagnate da una temporanea incapacità di respirare, e gli occhi – già obnubilati – sembrano riflettere gli spasmi d’agonia della vittima. Può essere d’aiuto della coca-cola sugli occhi, oppure cipolla o tessuto imbevuto d’aceto sul naso. Ricordo di aver visto, quel giorno, almeno trenta giovani gridare, in piedi o distesi sulla schiena, chiedendosi se erano sul punto di morire. La solidarietà tra i manifestanti è stata immediata e assoluta, e tra i commenti più toccanti che ho sentito, scambiati negli androni dei palazzi, c’era un continuo: “Niente panico, basta non andare in panico. Dura solo cinque minuti”.

Venerdì 28 gennaio, con le connessioni internet e le linee telefoniche mobili completamente interrotte in tutto il paese, mi sono diretto alla più antica moschea d’Egitto, la Moschea Amr, nella città vecchia, da dove, dopo la preghiera collettiva, sarebbe partita una delle tante manifestazioni in programma per questo “Venerdì della Collera” (io personalmente lo chiamerei “Venerdì della Liberazione”, ma non è questo il punto). Eravamo in quattro, tutti scrittori, in metropolitana. Prima di arrivare a Mar Girgis, le due ragazze hanno indossato il velo, poi ci siamo separati. All’ingresso abbiamo chiesto a un ragazzo dove fosse la sezione femminile. “Non lo so”, ha risposto, con una luce strana negli occhi. “Questa è la prima volta che vengo qui”.

Quello sguardo, la disperata determinazione che esprimeva, quell’essere pronto a tutto, meno che al suicidio, pur di produrre un cambiamento, quel suo comunicare silenziosamente tutto questo, superando le distinzioni di classe, di background culturale e persino di orientamento politico: quello sguardo rimarrà senza dubbio una delle esperienze più significative della mia vita.

Per quasi mezz’ora ci siamo sorbiti il sermone del Venerdì, che tentava di persuaderci a desistere dal commettere atti sediziosi, perché se le nostre sacrosante richieste non vengono accolte su questa terra, allora dobbiamo attendere la ricompensa nell’aldilà. L’amen che segue ogni richiesta è stato quasi del tutto impercettibile quando l’imàm ha pronunciato il nome di Mubarak. Non sapevamo se l’invito a scendere in piazza sarebbe stato accolto da un numero sufficiente di persone, ed eravamo nell’impossibilità di verificarlo. Io sono laico, sono un musulmano non praticante, e tuttavia ho pregato devotamente e ho fatto tutto il possibile per avvicinarmi a Dio.

Non appena terminata la preghiera, ecco che dal punto più profondo della moschea si è alzato il suono incoraggiante di centinaia di voci che gridavano gli slogan all’unisono, mentre la gente altrove si affrettava a unirsi al blocco di persone che si andava rapidamente formando e che si sarebbe allontanato da lì come un tutt’uno: gli islamisti, gli attivisti per i diritti umani, i coscienziosi geni del computer.

Quando il corteo ha raggiunto la strada principale, io e il mio amico avevamo perso di vista le nostre compagne, e gli uomini della Sicurezza Centrale stavano già perentoriamente sparando gas lacrimogeni. Noi abbiamo finito per ritrovarci separati dal nostro gruppo di intellettuali e attivisti, e quando il corteo ha lasciato Masr al-Qadima, la città vecchia, eravamo per lo più tra gente della classe operaia, persone comuni che sfilavano in corteo cantando gli slogan adottati in tutto l’Egitto, evitando la violenza della Sicurezza Centrale, cercando, di tanto in tanto, di frenare le reazioni violente, condividendo bevande gassate con cui ci spruzzavamo gli occhi per ridurre l’effetto dei gas lacrimogeni, condividendo acqua, sciarpe, il cibo c’era, e le sigarette, e aiutando a soccorrere i feriti, sempre invitando i manifestanti a non disperdersi.

A Masr al-Qadima ho visto ragazzine di 15 anni non istruite, ma così coraggiose da affrontare gli uomini della Sicurezza Centrale faccia a faccia, gridando “Abbasso Mubarak”; ho visto un meccanico dare una gomitata a un suo amico, dicendogli: “Per caso sei del Sudafrica, tu? Perché non ti unisci a noi?!”; ho visto donne anziane dare una pacca sulla spalla ai manifestanti, mormorando: “Dio vi conceda la vittoria”. Poi il mio amico e io, dopo esserci fermati in un caffè in cui al-Jazeera stava trasmettendo rassicuranti notizie provenienti da tutta la città, abbiamo deciso di dirigerci verso il centro. Erano le 2:00 del pomeriggio.

L’idea era quella di camminare, attraverso Ain al-Sirah e Majra al-‘Uyun, verso via Qasr al-Aini e quindi verso Tahrir, dove – avevamo saputo – la battaglia principale era già cominciata e dove la Sicurezza di Stato stava impiegando anche idranti, oltre a tutto il resto. Non sapevamo che per il semplice fatto di attraversare a piedi questa arteria avremmo dovuto impiegare il resto della giornata, fino a sera. Mi limiterò a citare solo due momenti di quel lasso di tempo: l’arrivo in fondo a via Qasr al-Aini – dove il nostro corteo si è trovato a convergere con migliaia di persone che arrivavano da Maadi – e il momento in cui, seduto accanto a me sui gradini dell’androne di un palazzo residenziale, col viso bagnato, un bambino che non poteva avere più di cinque o sei anni, ha detto: “Voglio andare a casa”. La gente si rifugiava nelle vie laterali e negli androni degli edifici, ma poi immancabilmente risbucava fuori.

Ore e ore. Slogan, tentativi di sconfiggere la Sicurezza Centrale, polemiche con i vicini. La vista di migliaia di giovani disarmati che si riappropriavano della strada tutti insieme, a testa alta, urlando lo slogan “Enzell, enzell” (“Vieni giù, vieni giù!”) mentre passavano sotto i balconi, e di persone che lanciavano loro mele e bottiglie d’acqua minerale, e di altri giovani che, toltosi il pigiama, correvano a unirsi al corteo: io morirò fiero di aver fatto parte di tutto questo.

Verso sera, sempre sparando proiettili di gomma e gas lacrimogeni, gli uomini della Sicurezza Centrale sono fuggiti; alcuni di loro sono poi tornati individualmente a dare la caccia ai manifestanti per le strade di Garden City, lanciando sassi, i fucili caricati con proiettili veri. La violenza era esplosa dopo che una macchina bianca con targa diplomatica aveva investito dodici persone mentre, correndo a 120 km all’ora, si era scagliata sui manifestanti, uccidendo quattro persone. Per fortuna, prima di rifugiarmi in casa di un amico a Garden City, sono riuscito a telefonare a mia madre per dirle che ero vivo e stavo bene; non le ho detto che la gente veniva uccisa a sangue freddo, mentre il presidente Mubarak faceva il suo primo, deludente discorso alla nazione, parlando della “sicurezza e incolumità dei giovani egiziani”, proprio quelli che in quel momento stava facendo uccidere pur di restare al potere.

Più tardi, ma non molto più tardi, avremmo scoperto che la polizia era inspiegabilmente del tutto scomparsa, e la maggior parte di noi lo avrebbe preso come un segno della nostra vittoria in una battaglia a cui avevamo preso parte senza armi. Alcuni amici sono stati investiti dal getto d’acqua di un idrante mentre pregavano sul ponte di Qasr al-Nil, o picchiati a morte, o travolti dai blindati in corsa.

Ma alla fine il Maidan era stato interamente occupato dal popolo. Per la prima volta dal 1952 c’è uno spazio realmente pubblico al Cairo, uno spazio con una voce e una volontà. E, cosa altrettanto importante, la polizia ha subìto un’umiliante sconfitta. Credo che ricorderò per sempre la codardia e la brutalità della Sicurezza di Stato, e la determinazione dei miei connazionali.

Come scrittore, come giornalista, Venerdì 28 gennaio mi ha restituito la mia voce pubblica. E mi ha confermato l’esistenza di una patria e di un popolo di cui faccio parte.

Segnalo anch’io “altri articoli su questo argomento”.

https://www.nazioneindiana.com/2011/01/15/cartolina-da-parigi/

https://www.nazioneindiana.com/2011/02/12/poesia-civilizzata-sul-popolo-egiziano/

E ringrazio Gianni e Barbara Teresi, per averci permesso un accesso diretto a queste pagine.

Mi chiedo se faranno riflettere certi esponenti della sinistra radicale che ci spiegavano, all’inizio della rivoluzione egiziana, quanto tutto fose pilotato dalla CIA, e poi che questi signori che rischiavano la pelle erano comunque burattini, e che richiedere la “democrazia” – ad esempio l’abolizione delle leggi d’emergenza che permettono l’arresto e la detenzione a tempo indeterminato di un semplice sospetto – era cosa puerile, da filo-americani, esclusivamente desiderosi di utilizzare FB, la coca-cola e l’ipod. E che mancavano le belle avanguardie bolscheviche, per fare una rivoluzione come Lenin comanda.

[…] A Gianni Biondillo, redattore del noto blog collettivo, che ho avuto l’immenso piacere di conoscere qui al Cairo, in occasione del Cairo Mediterranean Literary Festival (a cui ha preso parte come ospite), va tutta la mia gratitudine per aver voluto ospitare su Nazione Indiana la mia traduzione di questo Diario di una rivoluzione, che si può leggere qui. […]