Roberto Baggio qui e altrove

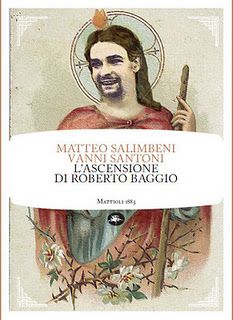

[Il 30 novembre uscirà in libreria L’ascensione di Roberto Baggio, un romanzo di Matteo Salimbeni e Vanni Santoni, per i tipi di Mattioli 1885. Nazione Indiana ne pubblica in anteprima un estratto]

Per arrivare a Coverciano si possono prendere due strade. Si può imboccare la maestra, che da via D’Annunzio porta direttamente davanti al cancello verde del Centro Tecnico Atletico della Nazionale Italiana di Calcio, oppure si può prendere un’allungatoia, proseguire paralleli all’obiettivo per circa un chilometro, superarlo, girare in una stradina strettissima, passare accanto al campetto della Santacaterina, risalire, sbucare poco prima del borgo di Corbignano e tornare indietro, fino a trovarsi davanti quel medesimo cancello verde ad apertura automatica. Il risultato è lo stesso, ma queste due strade corrispondono a due filosofie. Ai loro tempi, Valcareggi e Bearzot prendevano di sicuro l’allungatoia. Vicini e Trapattoni, probabilmente, la strada maestra. Chissà quale scelse Cesare Prandelli, al suo primo giorno in azzurro. E chissà che strada faceva Baggio.

Pioveva, ma optammo lo stesso per l’allungatoia. Quando arrivammo davanti al cancello eravamo zuppi come conigli. Era in corso un allenamento e la sicurezza sembrava rigida. Aspettammo qualche ora, finché non vedemmo andar via gli ultimi inservienti. Allora scavalcammo il muro che dava sulla strada. Dall’altro lato, l’unico posto al coperto era la tettoia di un caseggiato a forma di cubo.

Il cubo sembrava impenetrabile. Piccoli occhi di vetro compivano ronde regolari. Sul retro non c’erano che un lampione al neon e un bagno chimico. Aveva ripreso a piovere, così non ci meravigliammo poi tanto sentendo uno scroscio, più forte e massiccio dei precedenti, confondersi al tintinnio delle tettoie e allo scolo delle grondaie, ma restammo impietriti nel sentire il fetore di fogna che si sparse nell’aria mentre la porta del bagno chimico si socchiudeva. Non appena ci scorse, l’essere che aveva appena placato i suoi tumulti fece un passo all’indietro e si richiuse la porta del bagno in faccia:

“No, eh! No, no, no, per carità!” La voce era fragile, con stonature nasali e piccoli acuti isterici. L’eco del bagno la rendeva quasi incomprensibile. “Via, andate via!”

“Chi sei?”

“Chi vi ha detto di cercarmi qui, eh? Chi?”

“Nessuno. Abiti qua dentro?”

“Che cosa?”

“Il bagno è la tua casa?”

“No, cioè sì. Ogni tanto. Ci vengo a riposarmi, quando passo da queste parti.”

“È il tuo posto segreto?”

“È l’unico posto in cui riesco a stare in pace, ecco tutto. Fuori è un inferno. E adesso levatevi di torno!”

“Non vogliamo farti del male.”

“Non riuscirete a entrare.”

“Senti, stiamo solo cercando una persona.”

“Ebbene? Andate a cercarla da qualche altra parte. Io che c’entro?”

Ci guardammo. Deglutimmo, terrorizzati dal nostro stesso pensiero:

“Chissà, forse… Forse è lei la persona che stiamo cercando…”

Il bagno diventò una tomba. Coverciano un camposanto. I nostri volti, pallidi come quelli di due becchini. Dell’uomo non avevamo visto quasi niente. Era vestito di chiaro e aveva un paio di occhiali da sole, tipo Ray-Ban. Quasi sicuramente portava un cappellino.

“Impossibile che io sia l’uomo che cercate,” riprese all’improvviso.

“E perché?”

“Non mi cercano in molti. E comunque non mi cercano qui.”

“Senti, prometti di rispondere sinceramente?”

“A che cosa?”

“Noi ti diciamo chi stiamo cercando e, se non sei tu, ce ne andiamo via.”

“Subito?”

“Immediatamente.”

“E va bene.”

“Allora, il nome della persona che stiamo cercando è: Roberto Baggio.”

Il bagno diventò una vergine di ferro, l’uomo al suo interno era stato trafitto e ululava disperato.

“No!” Gridò l’uomo e vedemmo il sarcofago ondeggiare sotto i colpi di pugni e testate.

“Non sei tu, eh?”

“Perché lo cercate, perché?”

“Quindi ci puoi dire qualcosa?”

“Potere, posso eccome. Volere, non voglio.”

“Se sei pratico di qui magari puoi dirci qualcosa sulla sua carriera in nazionale…”

“No.”

“Sugli allenatori che ha avuto?”

“Figuriamoci.”

“Se diciamo… Lippi?”

“Ha vinto un mondiale, no? Quindi ha ragione lui. E comunque è accaduto senza Baggio.”

“Trapattoni?”

“Ha vinto esattamente quello che meritava di vincere.”

“Maldini?”

“Il padre di un grande calciatore.”

“Sacchi?”

“Eh, potrei dire tante di quelle cose.”

“Anche dei mondiali?”

“Sui mondiali poi…”

“Magari accennando un po’ a Baggio, così, giusto fra le righe?”

“E va bene, va bene. Però faccio un altro passo indietro e prendo il mondiale che preferisco. Quello che seguii alla TV. Quello del periodo in cui ero più felice.”

Il racconto dell’uomo chiuso in bagno

È il 1990 e l’Italia si prepara a ospitare i mondiali di calcio. Alcune immagini le avrete di certo ancora stampate in testa. Sono immagini nitide, a tratti struggenti, che richiamano sempre le solite parole: gli ‘occhi spiritati’ di Schillaci, la ‘papera’ di Zenga, le ‘finte’ di Roberto Baggio. Sono luoghi comuni che suscitano sempre forti emozioni. Ma se provate a pensare a freddo, a distanza di tanti anni, a quelle immagini, i pensieri che nasceranno non saranno a senso unico. Appariranno macchiati da un’essenza che affoga la naturale purezza dei gesti. L’ovatta della vostra infanzia diventerà un parco di trucioli, alcuni sporchi di fango, altri intinti nel veleno. Emergerà un cono d’ombra, una zona che noi adulti sospettavamo: qualcosa che potrebbe spegnere per sempre gli occhi di Schillaci, accartocciare le finte di Baggio, salvare in corner lo sciagurato Zenga. Se li guardiamo con spietato distacco ecco che, all’improvviso, i mondiali italiani diventano i mondiali all’italiana. Di un’Italia diversa, lasciatemelo dire, da quella che in quegli anni trionfava in Coppa Campioni. Diventano dei mondiali italiani come gli spaghetti, come Rai 2, come il Colosseo, come Matarrese. La prima cosa che instilla il dubbio è lo stile con cui un intero popolo, reduce e abbrutito dai sortilegi degli anni ottanta, si dispone ad affrontare il glorioso evento che è chiamato ad allestire. Uno stile macchiettisticamente italiano. Uno stile che accompagna Italia ’90 fin dagli esordi e gli fa da madrina fino ai bordi del campo. Da una Rai che ha Gianfranco Magalli, Fabrizio Frizzi e le sorelle Carlucci come arieti di sfondamento, apprendiamo la primaria ed estenuante necessità di dare una ragione popolare al simbolo del Mondiale italiano: di dargli un nome. Voti, televoti, coupon. Per mesi l’unico ruolo che il popolo italiano è chiamato ad avere nella costruzione della mitologia di Italia ’90 è il nome da dare alla mascotte – la snodabile, lucida cosa senza volto che di quei mondiali era il simbolo. Fino a quando non sgorgherà trionfante dagli schermi il nome ‘Ciao’, ogni domenica a Domenica In, ogni sabato a Scommettiamo Che, ogni mezzogiorno ad Affari Vostri, la domanda sarà sempre la stessa: come la chiamiamo questa simpatica, lucida cosa?

Ma c’è di più. A fare da contraltare alle agitazioni massmediatiche fanno la loro bella parte le ragioni calcistiche. Mai, come per Italia ’90, l’apparato sportivo – gli organizzatori, i dirigenti, gli atleti stessi – si presenta ai mondiali in un modo così uggioso e prosaico. Zenga, Bergomi, Maldini, Ferri, Ancelotti, Baresi, Donadoni, De Napoli, Vialli, Giannini, Carnevale. Questa la formazione tipo, che affronterà il 9 giugno 1990 l’ordinata Austria di Polster. Confrontati con l’atletismo del Camerun, col gioco moderno e sempre ammirevole dell’Olanda, con le attrattive dell’Higuita e del Valderrrama colombiani, dell’Argentina di Maradona e Caniggia, della rocciosa Germania di Klinsmann e Matthaeus, gli azzurri, a distanza di anni e storia alla mano, provocano solo un debole e triste brivido.

La Gazzetta titola: ‘Carnevale, viva l’egoismo: Sogno un gol da dedicare soltanto a me’. Provate a pensare a Usa ’94. Ve lo immaginate un Massaro che si azzarda a dire una cosa del genere? Sarebbe successo un pandemonio! E lo sapete perché? Perché quella era una squadra, ragionata nel suo insieme. E tutti dovevano lavorare per la squadra. Signori una partita la giocò addirittura da ala! E infatti arrivammo in finale e perdemmo ai rigori. E secondo voi perché? Perché quella squadra aveva un’anima, ma soprattutto aveva senso! Ve le ricordate le sovrapposizioni di Mussi? Volete paragonarle alle vane sfacchinate di un Ferri? Quella di Italia ’90 è una squadra senza equilibri, senza schemi. Con Baresi, poverino, a fare da unico perno.

E ancora: nei mondiali delle morti bianche e degli appalti fantasma, nei mondiali dei nuovi stadi e ‘dell’Italia che funziona’, il CT della nazionale di calcio italiana è Azeglio Vicini, la cui carriera di calciatore nel Lanerossi Vicenza e dieci anni senza vittorie all’Under 21 paiono sufficienti alla Federcalcio per affidargli il secondo e forse ultimo mondiale giocato in patria dagli Azzurri. Nel suo volto e nelle sue parole non leggiamo una visione, un’ambizione a fare gioco. E neanche si vede l’apprensione per una panchina ambita, la paura per un compito delicato. Rari sono i gesti di orgoglio. Il peso e persino il senso di una responsabilità tanto grande sembrano essersi svincolati da quel brav’uomo. La lunga militanza federale ne ha ammansito ogni caratteristica, smussato la tempra, livellato entusiasmi, debolezze e punti di forza. Insomma, proprio nell’occasione dei tanto attesi mondiali italiani, dei mondiali che possono consacrare l’Italia nell’olimpo delle grandi, che devono regalare la quarta vittoria agli Azzurri, dei mondiali in cui l’Italia intera

è chiamata a dare nervo e sfoggio delle proprie qualità, l’Italia giunge all’appuntamento con un burocrate in panchina, una compagine anestetica di atleti in gioco e lo spettro di mazzette, corruzione e mostri architettonici alle spalle. Fra gli undici titolari che scenderanno in campo nella gara iniziale, schierati in uno schema che obsolescente è dire poco, non figurano i nomi di Nicola Berti, che di quel mondiale avrebbe potuto essere la sorpresa, né di Totò Schillaci, che di quel mondiale sarà il mattatore, né di Roberto Baggio, che di quel mondiale sarà la luce.

Siedono in panchina e assistono a un primo tempo sconsolante, arido, macchinoso. Nel secondo tempo Vicini dà fiducia a Schillaci. Quello entra, segna il gol del provvisorio e definitivo vantaggio e una crepa finalmente si apre. Allo stesso modo, sostituendo nel secondo tempo Carnevale nella partita con gli USA, Schillaci entra, segna il gol decisivo e allarga la crepa, la ricalca, la dirama. Nella partita con la Cecoslovacchia, inutile ai fini della qualificazione alla seconda fase, Baggio e Schillaci sono schierati come coppia d’attacco. Al 25’ del primo tempo, Roberto Baggio è a centrocampo, chiede e ottiene un triangolo da Giannini, scende, quasi a balzi, sulla trequarti avversaria, sal- ta un uomo con un tocco rapido, scheletrico, salta un secondo avversario, tutto d’un fiato, come in un unico gesto, arriva al limite dell’area e finta, si avvicina alla porta, finta ancora, incrocia il tiro e segna. Da quel momento comincia Italia ’90. A dire il vero, da quel momento comincia anche USA ’94, ma quella è un’altra storia, troppo dolorosa. Comunque: lì comincia l’Italia ’90 che si specchia nei ricordi, ne prepara le tratte e i ritorni improvvisi, che li fermenta e li fa sussultare. Quella che offusca il superfluo e si scuote dallo squallore, quella che manda a gambe all’aria le sorelle Carlucci e le pedanti ola dell’Olimpico. Quella che fa dimenticare ciò che sta dietro al mondiale italiano. Come andrà a finire poi, è una storia a parte. Testa di Caniggia. Donadoni e Serena che sbagliano il rigore. Baggio che lo segna. Baggio che fa tirare il rigore della finalina a Schillaci. Ma è tramite il gol alla Cecoslovacchia, tramite quell’esultanza e quel momento magico che Italia ’90, all’improvviso, trova un altro spazio, un modo diverso per essere raccontata, e può essere ricordata come la ricordiamo tutti.

chi è l’uomo chiuso in bagno?

[…] di Roberto Baggio e Nazione Indiana, per mano della sempre ottima Chiara Valerio, ne pubblica un estratto in anteprima. Like this:LikeBe the first to like this […]