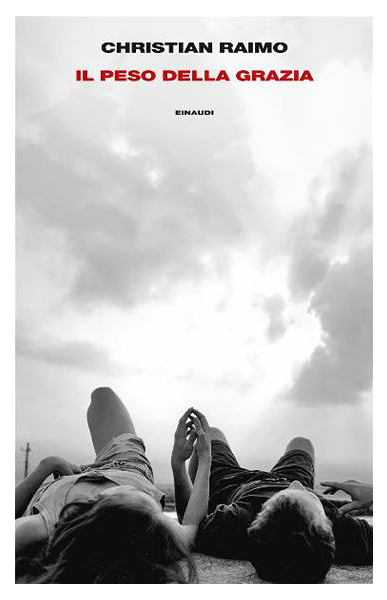

La lucidità è il risultato di uno sfregamento continuo – Un’intervista a Christian Raimo su Il peso della grazia

di Giuseppe Zucco

Giuseppe del Moro è il protagonista di questo romanzo. Dottorando, assegnista, ricercatore, alla fine un perfetto esemplare di precarietà sociale e esistenziale – soprattutto una persona distratta, ma distratta a livelli epici. Com’è nato e si è sviluppato durante la scrittura del romanzo questo personaggio?

Giuseppe prima di essere un personaggio è la voce narrante del libro. Ho capito che volevo un personaggio che fosse al tempo stesso una voce narrante molto presente, al limite dell’invadente, che cercasse da subito un rapporto di complicità con il lettore, dicendogli: ma non lo vedi anche tu il mondo così? La caratteristica fondamentale di Giuseppe è un pensiero ansioso, vibratile, mai fermo, che Giuseppe definisce “perennemente distratto”. Credo che l’ansia, questa distrazione perenne sia un modo nuovo e centrale di conoscenza della realtà oggi. Non è né una cosa bella né una cosa brutta. Alle volte sembra avvicinarci, coinvolgerci, alle volte sembra allontanarci, proteggerci rispetto al mondo.

Alla formidabile capacità di distrarsi, Giuseppe affianca anche una memoria prodigiosa, se non maniacale, una memoria concentrata su i dettagli, i più minuti, i più trascurabili. A un certo punto, come un Funes redivivo, Giuseppe dice di se stesso: Ero sempre io a fare il filologo: a riportare a uno a uno tutti i dettagli. Ma questo tipo di memoria, oltre a ovviare e entrare in cortocircuito con la distrazione, in un personaggio così aderente alla fede religiosa, finisce per avvicinare qualcosa di sacro: Dovrei farci più caso, alle facce delle persone, quelle sulla banchina, quelle che incontro sul treno, me le devo ricordare quando prego, dice Giuseppe. Se Giuseppe ricordasse ogni cosa sarebbe Dio, un santo o un semplice hard disk, distraendosi continuamente conferma i suoi limiti umani. È così?

Ho detto che volevo raccontare di una psiche secondo me un po’ inedita nella narrativa. Ossia: una psiche in multitasking cognitivo. Quel tipo di attenzione, intelligenza e memoria crea un continuo overload di informazioni. Che cosa ne facciamo di questa massa enorme di informazioni quando ci sono dei sentimenti come l’amore o una relazione con Dio che ci chiedono una forma, se non di semplificazione, di intensità? Se penso agli scrittori con cui sono cresciuto durante l’adolescenza e la gioventù – da De Carlo a Ellis a Coupland a Wallace a De Lillo – riconosco una serie di personaggi che reagivano alla crescita della capacità comunicativa, dei mezzi di comunicazione con una specie di malinconia, di chiusura in sé, di anedonia, o a un’evocazione di una civiltà o di un tempo in cui tutto questa iperfetazione di comunicazione non c’era e i rapporti erano più semplici e coinvolgenti. Il mondo in cui è Giuseppe non ha questa nostalgia: lui ha accettato che i sentimenti, la percezione del mondo, la multipolarità sono la norma e che in questo mondo mutato ci può comunque essere amore, relazione, gioia.

Quando scrivi La lucidità, la lucidità è soltanto il risultato di uno sfregamento continuo sembri ricapitolare la distrazione, la memoria, la vita quotidiana, il dolore sottile di questa condizione, quindi un certo modo – un modo molto contemporaneo – di stare al mondo. Quanto c’entra tutto questo con quello che noi oggi potremmo definire “realismo”?

Sono realista in senso kantiano e gadameriano e wittgensteiniano e foucaultiano forse. Ossia, la realtà è il risultato dei modi in cui vediamo la realtà. E i nostri sguardi sono la storia dei nostri sguardi. E le nostre parole sono il risultato del linguaggio che ci parla. E le nostre scelte sono date dalla forza dei nostri corpi. Dire realismo per me vuol dire cercare di capire cos’è l’anima dei personaggi, non come è fatto il mondo – per come lo potrebbe raccontare la sociologia.

Lubomir Zamalek – per tutto il romanzo, Lubo – è l’unico amico di Giuseppe. Lubo è polacco, fa mille lavori, è paranoico, se la cava sempre, si arrangia come può, ha degli attacchi di delirio, spasmi incontrollati in tutto il corpo, gli viene la bava alla bocca e si caca addosso. Sembra la descrizione di uno scarto umano – eppure, se non ci fosse, Giuseppe avrebbe un’esperienza del mondo più ridotta, soprattutto non avrebbe o avrebbe molto più in ritardo accesso all’amore (è proprio Lubo a permettere l’incontro tra Giuseppe e Fiora). Com’è nato invece questo personaggio, e quanto conta per te il fatto che incarni uno straniero, e dei più emarginati e/o emarginabili?

Lubomir era il nome di un uomo polacco che conobbi vent’anni fa. Era venuto in Italia in bicicletta dopo la dissoluzione della cortina di ferro. Dopo un po’ che era in Italia, lavoro zero, si ritrovò a bere e chiedere la carità davanti alla chiesa. Con il prete della parrocchia, riuscimmo a trovare i soldi per pagargli un biglietto per la Polonia, dove aveva moglie e figli. Stette qualche mese in Polonia a lavorare per pochissimi soldi per un lavoro massacrante, e poi tornò in Italia. La moglie, credo, l’avesse lasciato. Di nuovo davanti alla chiesa e a bere. Dopo qualche mese morì, seduto su una panchina davanti alla chiesa, per una febbre petecchiale. Andai insieme a questo prete a riconoscere il cadavere all’obitorio. Il personaggio di Lubo è un omaggio allo sconfitto e al povero che c’è in ognuno di noi. Ma è anche un modo per parlare dell’immigrazione provando a inventarmi un personaggio che andasse al di là degli stereotipi che si trovano nelle narrazioni italiani. Questa complessità di Lubo, la sua ambiguità, la sua innocenza che forse è ipocrisia, questa generosità che forse è autolesionismo, ho cercato di renderla innanzitutto con la lingua. Mi sono dovuto inventare una lingua che fosse un pidgin di polacco, italiano storpiato e romanaccio: questo tipo di lingua sghemba poteva dare corpo a un personaggio da commedia. Uno Zanni del 2012.

Lubo permette che accadano le cose (un deus ex machina), sparisce quando Giuseppe sembra autonomo e inserito nel mondo, ritorna provvidenzialmente quando intorno a Giuseppe il mondo collassa (un angelo). Ma stranamente Lubo sembra una seconda personalità, o una parte della personalità di Giuseppe: se in alcuni momenti le due figure si sovrappongono (In questi non-giorni confondo me stesso con Lubo), in altri, ricordando qualcosa di molto freudiano, l’una sembra prevalere razionalmente sull’altra (Mi tocca convincere Lubo, lui si ricorda a malapena chi è la vecchia. Però è un uomo disposto ad accettare che qualcuno gli faccia da super-io). Quanto sono complementari questi due personaggi?

Lubo è anche l’angelo custode di Giuseppe, il tramite attraverso il quale si manifesta la volontà di Dio in maniera più diretta, quindi comica alle volte. Ma Lubo è anche il tentativo di descrivere un essere umano per cui un declino non corrisponde a una forma di “precarietà”, di disagio sociologico. Quello che volevo mostrare con l’amicizia, la fusione alle volte di Lubo e Giuseppe è un cammino di empatia con l’altro che ci accade quando le cose vanno male, molto male. Se Il peso della grazia è un romanzo che parla di precarietà, lo è nel solo senso in cui la precarietà può diventare una condizione non solo provvisoria, ma permanente, o meglio una condizione di irreversibile declino. Cosa accade quando diventi veramente povero? Senza soldi per mangiare? Senza amici? Senza una direzione nel mondo?

Fiora Olivetti, un’oculista, è l’amore della vita di Giuseppe. Accanto a lei, Giuseppe sembra meno portato a distrarsi, e i dettagli, da isolati che sono nel suo campo visivo e quindi nella sua memoria, diventano parte di un tutto, di una visione d’insieme. È questa la tua idea dell’amore? L’amore come possibilità di redimere il senso evanescente della vita nella forma sensata di un racconto o di un discorso?

Fiora serve a Peppe per concentrarsi, e alla narrazione per trovare un centro. Quando lei compare, tutto il mondo si calma. Per questo Giuseppe ha così bisogno di lei da subito. Questa non è la mia idea dell’amore ma l’idea di un innamoramento, ossia di uno di quei momenti in cui ci sembra di trovare una persona che quasi magicamente riesce a disinnescare con pochissimo tutto quello che sembra metterci in pericolo: l’insicurezza, la solitudine, o cos’altro.

Giuseppe è un ricercatore, in un passo del romanzo spiega molto bene cosa faccia tutto il tempo: L’oggetto su cui la mia ricerca si va a incentrare è una fiamma premiscelata turbolenta, o meglio, il suo fronte di fiamma, che in una fiamma premiscelata turbolenta si comporta come un’onda: prendi un’onda che esplode, che si sposta attraverso la miscela… Io, da anni, sto cercando di ingabbiare quest’onda. Quello che faccio è questo. D’altro canto però: l’idea opposta alla mia, quella che buona parte (possiamo dire la totalità) dei fisici che si occupano di questa materia sostiene da sempre, è che cercare di stabilizzare fiamme turbolente sia un controsenso, un obiettivo impossibile, o meglio, addirittura, un problema posto male. Ecco, quest’idea della stabilizzazione di una fiamma turbolenta mi è parsa subito una metafora non dichiarata tanto delle azioni del protagonista davanti a una storia d’amore che poco per volta si sgretola, quanto del tuo lavoro di scrittore che deve governare un romanzo onnivoro e dall’andamento centrifugo e dispersivo. Ti ci ritrovi?

Il piano metaforico di “trovare una forma al fuoco” era il cuore del romanzo fin da quando l’ho concepito. Del resto, che cos’è la nostra esistenza in fondo se non cercare un ordine nella molteplicità, un cosmos nel caos? All’inizio il personaggio era un matematico fossato con l’equazione di Riemann, che in fondo pone una questione simile: come trovare una regolarità nell’irregolarità. Poi questa metafora del fuoco mi ha convinto di più. E il personaggio è diventato un fisico. Cosa questo abbia a che fare con la letteratura? Per me molto. Nel senso che non soltanto un romanzo uno lo scrive, ma ne viene scritto. Scopre attraverso la scrittura qualcosa della propria identità e qualcosa del mondo che non sapeva all’inizio. Pubblicare un romanzo è condividere in un certo senso questo processo di conoscenza.

Un altro personaggio fondamentale di questo libro è la città di Roma. Forse è una delle prime volte in cui trovo delle descrizioni di questa città così puntuali, dove non esiste più una divisione così netta tra centro e periferia, tra quartieri bene e quartieri popolari. In fondo, tutto sembra votato al collasso, come se il tempo fosse riazzerato, e il territorio su cui Roma è stata fondata riemergesse nella sua forma originaria: una palude, una palude in cui si sopravvive sempre ma da cui è difficile se non impossibile tirarsi fuori. Tra l’altro, parli della città come di una specie di oggetto esterno che però fa parte del tuo corpo. Dato che sei romano, vivi a Roma da sempre, quanto fa parte questo della tua esperienza personale?

Avevo quattro nemici all’inizio, quando mi sono messo a scrivere questo romanzo. Quattro stereotipi da volere eliminare: le storie d’amore poco credibili irrazionali stupide semplicistiche, un’immagine dell’immigrazione buonista o sociologica (e di questo abbiamo detto), e poi il rapporto con la fede, e l’immagine di Roma. Mi faceva schifo come veniva rappresentata Roma in tante narrazioni contemporanee: in un modo che esiste solo nelle cartoline dei telegiornali, nel pasolinismo d’accatto, nelle sceneggiature dei Cesaroni… Roma è una città bellissima e feroce: è difficile viverci, ma è facile sopravviverci.

Ma il romanzo, già dal titolo, già dal nome del suo protagonista, è caratterizzato dalla continua sfida e confronto con il sentimento religioso, con il sacro, il trascendente. Per tutto il romanzo però sfila soprattutto questa idea: Dobbiamo smetterla di pensare la vita del prete, ma anche dei cristiani in generale, di tutti, come un luogo pacificato. A chi o cosa ti riferivi quando scrivevi queste parole? E in particolare, è questa non pacificazione il peso della grazia che ogni fedele deve reggere sulle proprie spalle?

Anche qui la sfida era quella di trattare la dimensione della fede, del rapporto con il trascendente e con il cattolicesimo in un modo non stereotipato. Con i miei amici scrittori cattolici, come Carola Susani, Francesco Longo o Francesco Pacifico, spesso ci chiediamo perché nel mondo anglosassone si sia potuta affermare una tradizione di narrativa ebraica, con Roth, Jakobson, Singer, Safran Foer, e in Italia l’immaginario simbolico cattolico non abbia prodotto la stessa proliferazione di storie. In più mi ponevo il problema che si pone Flannery O’ Connor quando scrive i suoi saggi sulla narrativa e il rapporto con la fede. In sostanza: che farne di una dimensione trascendente in un racconto? Per rispondere alla questione per me è stato fondamentale un saggio che ho tradotto una decina di anni fa: Lo stile trascendentale nel cinema, la tesi di dottorato di Paul Schrader diventato poi un libro. Paul Schrader, il regista di American gigolo o Autofocus, lo sceneggiatore di Taxi driver, analizzava l’opera di tre registi: uno cattolico, Bresson, l’altro protestante, Dreyer, il terzo shintoista, Ozu, cercando di mostrare come attraverso la costruzione narrativa si potesse pensare di evocare la dimensione trascendente, lo spirituale, l’invisibile, senza far ricorso agli effetti speciali, a un’espressione miracolosa, prodigiosa: era quello che mi interessava fare parlando della fenomenologia del cattolicesimo oggi. Una pratica minoritaria, ma centrale per raccontare non solo l’Italia, ma l’intera condizione umana.

Sei cristiano in un modo consumista, lo sai? E questo è uno dei motivi per cui io non riesco a esserlo più, – dice lei. Essere cristiani diventa una roba d’identità, tipo avere il Mac o il pc. Se ti appassioni, sei cristiano. Se ti annoi, smetti di esserlo. Da questo dialogo emerge una critica severissima ai cristiani. Eppure avere un’identità, possederla, non farsela sfuggire, è uno dei maggiori problemi, oggi. Secondo te come potrebbero andare insieme le due cose, fede e identità, senza per questo dare forma a fenomeni di integralismo religioso?

È un problema questo per me cruciale. Il pontificato di Benedetto XVI da subito ha messo l’accento maggiormente sulle pratiche identitarie piuttosto che sull’ecumenismo. Non so se tutto questo sia una volontà dello Spirito Santo che guida la chiesa o una visione culturale conservatrice da cui Ratzinger non riesce a emanciparsi. Fatto sta che ci sono stati nella recente storia dei rapporti tra Chiesa e politica tre momenti critici tra 2008 e 2009 che hanno segnato per me una frattura: il Family Day, la vicenda di Piergiorgio Welby e quella di Eluana Englaro. Perché non possiamo essere cattolici e non ripartire da questo tipo di questioni, ponendoci diversamente le domande? Ossia: che senso ha il male? Dov’è Dio in un mondo che stenta a riconoscere il peccato?

Nell’ultima parte del romanzo, Giuseppe, lasciato da Fiora, oltre a allontanarsi da tutto e tutti, si rifugia nel porno, soprattutto nei filmati porno amatoriali. Due descrizioni mi hanno dato da pensare, questa (Inseguo una traccia di autenticità dove forse non c’è. Non riesco a fissarmi a lungo sui corpi, cerco la rabbia dei movimenti, la vertigine delle ragazze che hanno orgasmi allo sfinimento su un Sybian) e questa (In certi momenti mi trovo a ringraziare, a lodare Dio perché su internet si può trovare una quantità di video potenzialemente infinita). Riattualizzando Guy Debord, è come se tu avessi scritto tra le righe non solo che oggi il vero è un momento del falso, ma che anche il sacro è un momento del falso. Cosa ne pensi?

Non lo so, credo che ribalterei Debord, in modo ottimistico si può dire. Scherzando anni fa un mio amico definì la mia scrittura e quella di Francesco Pacifico “porno-cattolica”. Ci sono molte scene di sesso nel mio libro, descritte in modo molto esplicito. Ma il porno, credo, mi serva a questo: a mostrare come non possa esistere un’oggettivazione totale, come anche nelle forme di riduzione del corpo a oggetto, resta sempre un qualcosa che sfugge a questo processo e chiede relazione. Faccio un esempio stupido: mettiamo che guardo un porno. C’è una ragazza di cui non conosco il nome di cui vedo solo la fica penetrata da un cazzo che non so a chi appartenga. Per me per quanto tutto questo mostri una spersonalizzazione, io cerco di cogliere tutto quello che invece resta personale: chi è questa ragazza che si vede nel video, perché ha accettato di girare questo filmato, si sta divertendo, che tipo di desiderio provava chi ha visto questo filmato… Immaginiamo che un giorno io incontrassi questa ragazza in un bar, cosa accadrebbe? Per quanto la rete tenda a spersonalizzare i rapporti, continuiamo a essere umani, e fin quando siamo umani, c’è un evidente bisogno di sacro che ci riguarda.

In un romanzo così aperto al trascendete, il cui correlativo oggettivo è il cielo, il cielo che ritorna sempre, anche nella versione 2.0 di pop-up tra le nuvole, il cielo che in una bellissima pagina crolla in forma di nuvole sulla terra estinguendo ogni essere vivente, un peso della grazia insostenibile, se vogliamo, il corpo umano è descritto moltissimo, in maniera letterale, in ogni suo dettaglio, i denti soprattutto, per non parlare della materia di cui sono composti gli oggetti di uso comune. A un certo punto scrivi: Non lo so, ero convinto che se avessi voluto cambiare delle cose veramente, in politica anche, nel mondo, avrei dovuto sapere com’era fatta la materia. In che modo stanno insieme le due cose?

Credo che anche questo faccia parte di una visione cattolica del mondo, che associa i processi immaginativi a dei processi creativi veri e propri. È una lezione che ho imparato da scrittori cristiani come Flannery O’ Connor o John Cheever, il loro amore per il creato, e quando ho cominciato a scrivere il libro cercavo una metafora che mi facesse associare una forma di desiderio un po’ schizoide di proiezione con un’idea di palingenesi vera e propria, di nuova realtà. Mi ha aiutato in questo senso il film di Audiard, Il profeta, in cui il protagonista vive una sorta di continua doppia realtà: una specie di sogno laterale. Ho capito che volevo che anche per Peppe fosse così. Che esprimesse il suo stato d’animo sempre con una crescita enorme dell’immaginazione, della visione. Queste visioni per me rappresentano la forza della nostra anima, l’incredibile capacità di creazione che abbiamo, quello che in fondo ci rende fatti a immagine e somiglianza di Dio da una parte, e dall’altra degli esseri sempre un po’ alienati.

Oltre al tuo libro, ho notato che per esempio anche Francesco Pacifico in Storia della mia purezza (Mondadori, 2010) ha riportato questioni religiose all’interno di un romanzo, e guardando oltreoceano, Jeffrey Eugenides, con La trama del matrimonio (Mondadori, 2011), ha fatto la stessa cosa. Come mai un tema del genere, finora così desueto, un tema per molti versi ritenuto anche imbarazzante da affrontare, sta ritornando a essere battuto con così piena consapevolezza?

Con Francesco Pacifico discutiamo da anni su cosa voglia dire scrivere di persone che credono, quali simbologie usare, che tipo di sguardo avere. Credo che Francesco sia lo scrittore con cui – al di là di tutto – mi devo confrontare di più come narratore, perché parte da una ricerca molto simile alla mia. Quando l’inverno scorso ho letto l’ultimo libro di Eugenides ho detto: cazzo, ha scritto il mio stesso libro, ed è uscito prima di me. Non era così ovviamente, ma c’erano molti elementi comuni. Sia come erano poste alcune questioni, sia come erano risolte. La religione cattolica dal mio punto di vista era tanto per me quanto per Eugenides centrale per parlare di personaggi che cercano una forma di assoluto. E poi tutti e tre ci rifacciamo e in modo esplicito direi a una modellizzazione narrativa, quella di René Girard, del suo mimetismo triangolare, della sua Verità romanzesca e menzogna romantica.

Smart, ciechi famosi, raccolta differenziata, aspartame, aids, Unabomber, uranio impoverito, You Tube, Obama, Banksy, bambini sequestrati degli anni ’80, chat, iphone, navigatore satellitare, google, free press: questa è una piccola sezione dei miti d’oggi che brillano dentro le frasi del romanzo. Quando hai iniziato a scrivere questo libro avevi anche intenzione di fare un catalogo ragionato degli oggetti su cui segretamente si deposita lo spirito del tempo?

No, nessun amore per i cataloghi ragionati. Ma volevo scrivere un libro contemporaneo, e non potevo farlo se non capendo come gli esseri umani reagiscono al mondo culturale in cui sono immersi. Il nostro cervello oggi vive una strana forma di enciclopedismo, in cui le informazioni importanti sono mescolate a quelle inutili: questo produce dei cortocircuiti niente male. Mi ricordo come Andrea De Carlo negli anni ’80 fu il primo scrittore italiano a far penetrare questo rumore bianco nell’emotività personale. Ma quando leggemmo il Douglas Coupland di Generation X o il Bret Easton Ellis di American Psycho capimmo che l’imene era rotto per sempre: le amenità da trivial pursuit avevano lo stesso peso di un sentimento eterno.

Tutto il romanzo è continuamente punteggiato dalle domande che Giuseppe pone da una parte a se stesso e dall’altra al lettore, come se volessi mimare un discorso interiore. Come mai?

Qui i modelli sono Shakespeare, inconsciamente, o insomma il teatro, quei personaggi che si appartano e fanno dei monologhi amletici. E poi, consapevolmente, Coetzee. Amo i personaggi che riflettono su quello che fanno, e amo quando lo fanno in modo interrogativo, anche se questo corre il rischio di diventare stucchevole, perché al contrario di quello che sembra non sono personaggi immobili. Ma sono personaggi che si trasformano sotto i nostri occhi, i pensieri riescono a mettere in scena una sorta di teatro dell’io, e a me questa drammaturgia piace da morire.

Rispetto alle tue due precedenti raccolte di racconti, Latte (minimum fax, 2001) e Dov’eri tu quando le stelle del mattino giovano in coro? (minimum fax, 2004), lo stile che adotti qui è meno pirotecnico, meno volutamente sorprendente. Nonostante ogni pagina sia ricca di invenzioni e soluzioni formali, è come se tu avessi preferito che la sperimentazione cedesse il passo a una scrittura più compatta, una scrittura che garantisse una propria intensità emotiva senza ricorrere troppo ai trucchi del mestiere, all’effetto che David Foster Wallace aveva tradotto con “guarda, mamma, senza mani”. Com’è venuto fuori questo stile? C’è qualche altra opera e/o esperienza che ti ha spinto in questa direzione?

Volevo che fosse un romanzo leggibile e con un’intensità emotiva a ogni pagina, come tu dici. Non avendo dalla mia una trama piena di colpi di scena, volevo che il lettore si appassionasse ai sentimenti dei protagonisti. Quello che ho cercato di fare è allora, utilizzare tutti i modelli letterari che mi venivano in mente che riuscissero a aiutarmi a costruire questo stile caldo. Il Foster Wallace più emotivo, più trasparente, meno virtuosistico, quello di racconti come È tutto verde, per capirci, ma il Rick Moody di Demonology, il Bellow di Herzog, il Roth della Macchia umana, l’Eugenides che hai citato, Walter Siti di Scuola di nudo (essenziale per i dialoghi), Veronica Tommasini di Sangue di cane (che mi è stata utile per capire come modellare la voce di Lubo), Richard Ford dello Stato delle cose per il tono delle descrizioni, Richard Powers del Dilemma del prigioniero o del Fabbricante di eco per la capacità di descrivere le questioni scientifiche all’interno di relazioni sentimentali credibili, l’Aldo Busi dei due primi suoi romanzi per la modulazione sonora delle frasi, l’Arbasino di Fratelli d’Italia per il ritmo della pagine, e Tondelli per la costruzione ipotattica, Charles Bukowski che mi ha dato da adulto un enorme aiuto nel riconoscere la narratibilità di ogni frammento quotidiano… tutte cose forse scontate. Ci sono degli scrittori che però vorrei citare perché sono meno scontati: Helen Dewitt e Giovanni Guareschi. La prima scrisse qualche anno fa un romanzo che mi folgorò per la capacità di mescolare insieme una visione cerebrotica e una visione sentimentale: L’ultimo samurai, il secondo è uno scrittore che ho divorato da adolescente, e che ha avuto per me la capacità di affinare il mio sguardo in un senso preciso: quel tono famigliare dello scrivere che riesce a creare intorno ai personaggi una specie di affettuosità concreta, di vicinanza, di complicità, attraverso la descrizioni dei loro piccoli tic. Credo che molta della mia formazione letteraria e sentimentale debba qualcosa ai Jefferson e al Corrierino delle famiglie di Guareschi.

Comments are closed.

[…] Raimo intervistato sul suo libro Il peso della grazia. Condividi:Share on Tumblr Pin […]

Questa intervista è bella, bella, bella.

Non ho letto il romanzo, ma il bello di questa intervista è che non è un invito agli acquisti, ma l’invito alla conoscenza di uno scrittore.

(Unico appunto: la frase: “Sono realista in senso kantiano e gadameriano e wittgensteiniano e foucaultiano forse.” è tremenda.)

Un saluto!,

Coda

Anche nel romanzo di P. Di Paolo, “Dove eravate tutti?”, il discorso interiore è intasato di domande. Raimo dice che, nel suo caso, non corrisponde a un immobilismo del personaggio. Eppure l’effetto, almeno su di me, è quello di un inceppamento continuo (del pensiero; della narrazione). Un cogitus interrupitus un po’ sfiancante, un po’ irritante. La sensazione di un personaggio che, con tutte ‘ste domande, ostenta una consapevolezza, sì, ma sterile, incapace di incidere (sul mondo; sul lettore). Poi però mi chiedo, ma perchè dovrebbe incidere? (sul mondo; o è piuttosto il mondo ad avere inciso in questo modo su di lui?); o non ha invece già inciso, con questo pensiero inceppato? (sul lettore;come un tic, se anch’io ho cominciato a farmi tutte ‘ste domande).

[…] una categorizzazione o di una metafora che le spieghi in un modo diverso da come appaiono (chiara, e dichiarata, per questo tipo di approccio letterario, l’eredità culturale di scrittori americani come David […]