Enemy aliens in America – I romanzi di Julie Otsuka e le storie dimenticate dei giapponesi schedati e internati nei campi di prigionia

Tradurre i romanzi di Julie Otsuka è stata un’esperienza molto coinvolgente, non solo per la bellezza della sua scrittura, limpida, essenziale e fluida, ma anche per il grande interesse delle storie da lei raccontate. Storie poco note persino negli Stati Uniti, dove si svolgono, perché riguardano una minoranza che le ha perlopiù archiviate senza clamore, quasi con un senso di vergogna per ciò che ha subito. Il primo libro di Julie Otsuka che ho tradotto, Venivamo tutte per mare – che in realtà è il secondo da lei scritto, vincitore del PEN/Faulkner Award 2012 – racconta la storia delle migliaia di “spose per corrispondenza” (o “spose in fotografia”) arrivate negli anni ’10 e ’20 dal Giappone alla costa occidentale degli Stati Uniti per sposare loro compatrioti che hanno visto solo in fotografia.

Sulla nave non potevamo sapere che quando avremmo visto i nostri mariti non li avremmo riconosciuti. Che tutti quegli uomini in berretto di maglia e cappotto nero sdrucito che ci aspettavano giù sul molo sarebbero stati così diversi dai bei giovanotti delle fotografie. Che le fotografie che ci avevano mandato erano vecchie di vent’anni. Che le lettere che ci avevano scritto erano state scritte da altri, professionisti della bella calligrafia che di mestiere raccontavano bugie e conquistavano cuori. Che nel sentir gridare i nostri nomi dalla terraferma, una di noi si sarebbe girata coprendosi gli occhi – Voglio tornare a casa – ma tutte le altre avrebbero abbassato la testa, si sarebbero lisciate la gonna del kimono e sarebbero scese dalla passerella per uscire nel giorno ancora tiepido. Questa è l’America, ci saremmo dette, non c’è nulla di cui preoccuparsi. E ci saremmo sbagliate.

[Da Venivamo tutte per mare, di Julie Otsuka, Bollati Boringhieri.]

Nel suo primo romanzo, pubblicato di recente in Italia con il titolo Quando l’imperatore era un dio, Otsuka narra invece la storia di una famiglia giapponese internata nei campi di prigionia americani durante la Seconda guerra mondiale. Una storia non molto conosciuta neppure negli Stati Uniti (un po’ di più sulla costa occidentale, dove molti ricordano ancora l’improvvisa scomparsa dei loro vicini di casa giapponesi), una pagina molto brutta della storia americana che ho voluto esplorare un po’ più a fondo, lasciandomi guidare dalla storia narrata nel romanzo.

Enemy Aliens

Le spose per corrispondenza protagoniste di Venivamo tutte per mare continuano ad arrivare in California fino al 1924, quando negli Stati Uniti entra in vigore l’Asian Exclusion Act, che proibisce l’immigrazione dei cittadini asiatici e vieta loro la naturalizzazione e il possesso di terre. La grande maggioranza degli immigrati giapponesi lavora nelle campagne della West Coast; sono bravi contadini, noti per la qualità dei loro prodotti e per la loro capacità di coltivare qualunque terreno. Doti che non li rendono certo popolari agli occhi degli altri contadini e proprietari terrieri, che naturalmente sono tra i primi sostenitori dell’Asian Exclusion Act. Non si tratta del primo “atto di esclusione” di questo tipo nei confronti degli immigrati asiatici (il primo era stato emesso contro i cinesi nel 1882), ma per i giapponesi le cose cominciano a peggiorare nel 1939, all’inizio della Seconda guerra mondiale. In quel momento non esiste una convenzione internazionale sul trattamento dei civili residenti di nazionalità nemica, e i cittadini dei paesi dell’Asse che vivono negli Stati Uniti non sanno ancora a cosa andranno incontro.

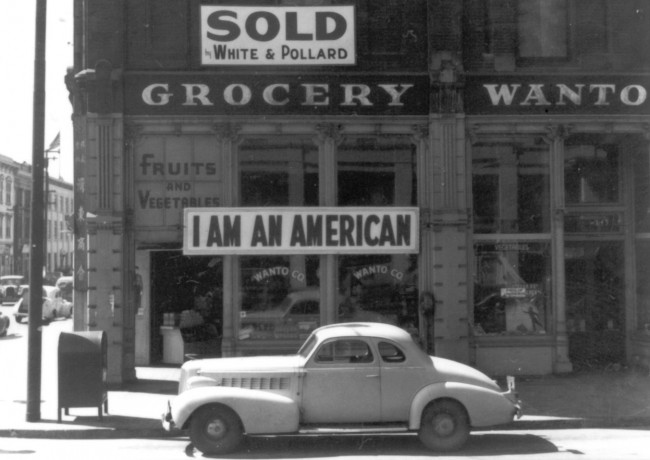

Poco dopo l’attacco a Pearl Harbor del 7 dicembre 1941, i cittadini giapponesi, tedeschi e italiani presenti sul suolo americano – già soggetti all’Alien Registration Act del 1940, che obbliga tutti i residenti di nazionalità straniera (circa cinque milioni) a sottoporsi a schedatura annuale presso gli uffici postali – vengono dichiarati enemy aliens (stranieri nemici). La condizione dell’enemy alien è equiparabile alla libertà vigilata, con l’aggiunta di un coprifuoco notturno. Tutti gli enemy aliens dai quattordici anni in su possono venire arrestati, trattenuti, reclusi e trasferiti forzatamente, senza che vengano loro comunicati i capi d’accusa o le prove a carico. Se in seguito alle indagini oppure a una delazione si ritiene necessario l’arresto, l’enemy alien viene semplicemente prelevato dall’FBI e condotto al centro di detenzione più vicino. Da lì, se giudicato pericoloso, viene trasferito in un campo di prigionia.

Erano venuti a prenderlo poco dopo mezzanotte. Tre uomini in giacca e cravatta e borsalino nero con il distintivo dell’FBI sotto il cappotto. «Prenda lo spazzolino da denti» gli avevano detto. Era successo in dicembre, subito dopo Pearl Harbor, quando vivevano ancora a Berkeley, nella casa bianca in un’ampia strada non lontano dal mare. Avevano fatto l’albero di Natale e l’intera casa profumava di pino, e dalla finestra il bambino li aveva visti portar fuori suo padre in vestaglia e pantofole e fargli attraversare il giardino fino alla macchina nera parcheggiata accanto al marciapiede. Non aveva mai visto suo padre uscire di casa senza cappello. Era questo che lo aveva turbato di più. Niente cappello. E quelle pantofole: malconce e sbiadite, con la suola di gomma ricurva alle estremità. Se solo gli avessero permesso di mettersi le scarpe, forse le cose sarebbero andate diversamente. Ma non c’era tempo per le scarpe.

[Da Quando l’imperatore era un dio, di Julie Otsuka, Bollati Boringhieri.]

Campi di prigionia

I successi iniziali dell’esercito nipponico nel Pacifico scatenano il panico nella popolazione americana, soprattutto tra gli abitanti della costa occidentale. Il 19 febbraio 1942, sotto la pressione dell’opinione pubblica, Roosevelt firma l’Executive Order 9066, che designa «aree militari dalle quali alcune o tutte le persone possono venire escluse». Tale misura interessa indistintamente enemy aliens e cittadini americani di origine giapponese.

Il cartello era apparso durante la notte. Sui pannelli per le affissioni, sugli alberi e sullo schienale delle panchine alle fermate dell’autobus. Era appeso nella vetrina di Woolworth’s. Di fianco all’ingresso della YMCA. Affisso al portone del tribunale municipale, e inchiodato ad altezza d’occhio a ogni palo del telefono lungo University Avenue. La donna stava restituendo un libro alla biblioteca quando vide il cartello nella vetrina dell’ufficio postale. Era una giornata di sole a Berkeley, nella primavera del 1942, e lei aveva gli occhiali nuovi e ci vedeva bene per la prima volta da settimane. Non doveva più socchiudere gli occhi, eppure li socchiuse ugualmente, per abitudine. Lesse il cartello da cima a fondo e poi, sempre con gli occhi socchiusi, tirò fuori una penna e lo rilesse di nuovo. Era scritto in caratteri piccoli e scuri. In certi punti minuscoli. La donna annotò alcune parole sul retro di una ricevuta bancaria, poi si voltò, tornò a casa e cominciò a preparare i bagagli.

[Ibid.]

La principale “zona di esclusione” è proprio la costa del Pacifico: tutti i giapponesi che vi abitano – circa 112.000, di cui 85.000 tra nisei (giapponesi di seconda generazione, nati negli Usa e cittadini americani) e sansei (i figli dei nisei) – vengono deportati e internati in campi di prigionia, com’era già successo agli enemy aliens considerati pericolosi per la sicurezza del paese. L’Office of Alien Property Custodian si occupa della gestione delle proprietà confiscate ai deportati, i quali ricevono l’ordine di liquidare tutti i loro beni con un preavviso che va dai tre giorni alle due settimane. La War Relocation Authority, invece, gestisce la deportazione dei prigionieri nei campi. La prima tappa è in uno degli Assembly Centers, centri di raccolta allestiti in luoghi pubblici come ippodromi e zone fieristiche. La madre e i due bambini di Quando l’imperatore era un dio passano mesi nel Tanforan Assembly Center di San Francisco, un ex ippodromo dove gli alloggi sono ricavati dalle scuderie.

Per tutta l’estate avevano vissuto nelle vecchie scuderie dietro la pista dell’ippodromo. Al mattino si lavavano la faccia nelle lunghe mangiatoie di lamiera, e di notte dormivano su materassi imbottiti di paglia. Due volte al giorno, quando suonava la sirena, tornavano nelle scuderie per l’appello, e tre volte al giorno si mettevano in fila nella mensa sotto le tribune.

[Ibid.]

Dai centri di raccolta, i prigionieri vengono trasportati a bordo di camion, autobus o treni in uno degli Internment Camps, dove rimarranno fino alla fine della guerra. Il campo dove vengono deportati la madre e i due bambini si trova a Topaz, nello Utah; il padre, invece, dopo l’arresto è stato mandato a Fort Missoula, in Montana, e da lì trasferito a Fort Sam Houston, in Texas.

Sopra il letto del bambino c’era una finestra, e fuori c’erano le stelle e la luna e le interminabili file di baracche nere allineate sulla sabbia. In lontananza, un grande campo vuoto dove cresceva solo artemisia, poi la recinzione e le alte torrette di legno. In ogni torretta c’era un soldato di guardia munito di mitragliatrice e binocolo, che di notte azionava il riflettore.

(…)

Le regole sulla recinzione erano semplici: non si poteva passarci sopra, non si poteva passarci sotto, non si poteva girarci intorno, non si poteva attraversarla.

E se il tuo aquilone vi si impigliava sopra?

Facile. Lasciavi andare l’aquilone.

C’erano anche regole sul linguaggio: Qui diciamo Sala da pranzo anziché Sala mensa; Consiglio di sicurezza anziché Polizia interna; Residenti anziché Evacuati; e non ultimo, Clima mentale anziché Morale.

C’erano regole sul cibo: niente bis, tranne che per pane e latte.

E sui libri: niente libri in giapponese.

C’erano regole sulla religione: non sono ammessi scintoisti adoratori dell’Imperatore.

(…)

All’inizio dell’autunno arrivarono i reclutatori delle fattorie per ingaggiare nuova manodopera, e la War Relocation Authority permise a molti giovani, uomini e donne, di uscire dal campo per dare una mano con il raccolto. Alcuni di loro andarono a nord, in Idaho, a cimare le barbabietole da zucchero. Alcuni andarono in Wyoming a raccogliere le patate. Alcuni andarono nella tendopoli di Provo a raccogliere pesche e pere, e alla fine della stagione tornarono indossando Florsheim nuove di zecca. Alcuni tornarono indossando le stesse scarpe con cui erano partiti, e giurarono che non ci sarebbero più andati. Dissero che gli avevano sparato. Gli avevano sputato addosso. Gli avevano proibito l’ingresso al diner. Al cinema. Alla merceria. Dissero che, dovunque andassero, i cartelli nelle vetrine dicevano tutti la stessa cosa: VIETATO L’INGRESSO AI GIAPPONESI. La vita era più facile dissero, da questa parte della recinzione.

[Ibid.]

Il più tristemente noto di questi campi è quello di Manzanar, nella California orientale, nel quale vengono internate più di 10.000 persone (due terzi delle quali sotto i 18 anni), e che in seguito sarà dichiarato monumento nazionale. Altri si trovano più all’interno, in Arizona, Wyoming, Arkansas, Utah, Colorado, in zone desertiche dove le temperature invernali scendono sotto lo zero.

Al mattino la neve si era trasformata in fanghiglia, e un vento pungente soffiava dai monti Wasatch. «Copriti bene» disse sua madre. Strappò le pagine del catalogo Sears Roebuck e le ficcò dentro le fessure nelle pareti. Chiuse i nodi del legno con i coperchi delle lattine. Andò a prendere qualche secchio di carbone dal mucchio che ogni tanto compariva in mezzo alla strada e accese il fuoco nella stufa. Quando la War Relocation Authority annunciò che avrebbe distribuito equipaggiamento militare della prima guerra mondiale, fece la fila per due ore e tornò con paraorecchie, gambali di tela e tre giubbotti da marinaio blu taglia cinquantasei.

[Ibid.]

Tre fotografi nel campo di Manzanar

Nel 1942 la War Relocation Authority ingaggia la fotografa Dorothea Lange per ritrarre la vita dei giapponesi internati nei campi. Quando le viene chiesto di fotografare le famiglie nippo-americane prima e dopo l’internamento, Lange è già famosa per aver documentato il periodo della Grande Depressione, ed è anche una dei pochi americani contrari all’Executive Order 9066; la sua partecipazione alle lotte dei contadini messicani immigrati l’ha resa consapevole del razzismo diffuso nella West Coast. Lange si butta nell’impresa con grande dedizione, malgrado gli ostacoli che le vengono continuamente posti dalle autorità militari, sempre più sospettose nei suoi confronti. Lavora dal febbraio al luglio del 1942, producendo circa 800 fotografie, di cui la maggior parte scattate, con molte restrizioni, nel campo di Manzanar. Le autorità militari, però, trovano troppo critico lo stile realistico di Lange, e confiscano le foto per tutta la durata della guerra. Al termine delle ostilità vengono trasferite negli archivi nazionali, dove rimangono pressoché ignorate per molto tempo, malgrado la fama dell’autrice e il fatto che ormai siano di pubblico dominio. Solo nel 1972 ne vengono esposte 27 in una mostra al Whitney Museum intitolata Executive Order 9066, mentre nel 2006 una selezione delle foto – circa un ottavo – viene pubblicata nel volume Impounded: Dorothea Lange and the Censored Images of Japanese American Internment, a cura di Linda Gordon e Gary Okihiro.

Nel 1943 l’incarico di documentare la vita nel campo di Manzanar viene affidata al il più famoso fotografo americano, Ansel Adams. L’invito gli viene rivolto dal direttore del campo, Ralph Merritt, che è suo amico, ma questo non significa che il grande fotografo possa documentare tutto quello che vede senza censure. Le sue foto, scattate fra il 1943 e il 1944, verranno criticate perché non mostrano le sofferenze dei prigionieri, anzi, li fanno sembrare soddisfatti della loro vita nel campo. Dopo aver pubblicato una selezione delle foto nel libro Born Free and Equal, nel 1968 Adams le dona alla Library of Congress.

Il terzo fotografo di Manzanar è uno dei suoi prigionieri, Toyo Miyatake. Prima della guerra, Miyatake è un fotografo commerciale di successo a Los Angeles. Benché fra le misure restrittive imposte ai prigionieri nippo-americani vi sia il divieto di possedere macchine fotografiche, Miyatake riesce a introdurre una lente nel campo e a costruirsi una macchina. Quando lo scopre, il direttore Ralph Merritt gli permette di continuare: dapprima con un assistente bianco che preme l’otturatore al suo posto (per aggirare il divieto), poi semplicemente con la supervisione continua di un bianco, poi finalmente da solo. Nei più di tre anni passati a Manzanar, Miyatake scatta circa 1500 fotografie, in cui la vita dei prigionieri viene documentata da vicino, in tutti i suoi dettagli quotidiani.

Paranoia anti-giapponese

Il più grande trasferimento forzato di popolazione nella storia degli Stati Uniti avviene senza che si levi nessuna protesta, né da parte della comunità giapponese, né da parte dell’opinione pubblica. Le organizzazioni per la difesa delle libertà civili rimangono in silenzio, mentre i giornali – primo fra tutti il “New York Times” – sostengono con foga una drastica soluzione di quello che viene definito il “problema giapponese”. Solo i quaccheri si oppongono apertamente alle deportazioni, e a quanto pare Eleanor Roosevelt cerca invano di convincere il marito a non firmare il provvedimento. Un’altra voce contraria – isolata quanto inattesa – è quella di J. Edgar Hoover, il direttore dell’FBI, che indirizza al Ministero della Giustizia un memorandum segreto per smentire la teoria paranoica del “complotto giallo” sostenuta dal generale John L. DeWitt, il comandante della regione militare del Pacifico. La nota dell’FBI non viene recapitata alla Corte Suprema, che decreta, su pressione del governo, la validità dell’Executive Order 9066.

La situazione degli italiani

I provvedimenti che colpiscono i nippo-americani si rivolgono all’inizio anche contro i cittadini italiani e tedeschi, che però rimangono quasi immuni dal clima di paranoia collettiva che circonda i giapponesi. Il 12 ottobre del 1942, in occasione della festività di Columbus Day, viene annunciata l’esenzione degli italiani dalla categoria degli stranieri nemici. Il partito democratico tenta in questo modo di riconquistare il voto di quasi sei milioni di elettori italo-americani, che rappresentano una componente importante della coalizione rooseveltiana.

Ritorno a casa

Nel gennaio del 1945 l’ordine esecutivo viene revocato. I prigionieri lasciano i campi, e a ciascuno vengono assegnati 25 dollari e un biglietto ferroviario per tornare a casa. Molti, però, al loro ritorno non trovano più quello che avevano lasciato. Chi ha ancora una casa è fortunato; anche molti contadini hanno perso le loro terre.

Il resto del nostro mobilio era sparito. Non aveva importanza. Eravamo a casa. Eravamo fortunati a essere a casa. Molti di quelli che erano tornati in treno con noi non avevano più una casa dove tornare. Quella sera avrebbero dormito negli ostelli, nelle chiese e sulle brande dell’YMCA.

[Ibid.]

Gli ultimi campi, quelli dove sono stati internati gli enemy aliens considerati pericolosi, vengono chiusi nel 1946. Il padre di famiglia di Julie Otsuka può tornare a casa.

E allora arrestatemi pure. Prendete i miei figli. Prendete mia moglie. Congelate i miei beni. Sequestrate il mio raccolto. Perquisite il mio ufficio. Saccheggiate la mia casa. Cancellate la mia assicurazione. Mettete all’asta la mia impresa. Intestate a un altro il mio contratto d’affitto. Assegnatemi un numero. Informatemi del mio reato. Troppo basso, troppo scuro, troppo brutto, troppo orgoglioso. Mettetelo per iscritto – è nervoso durante la conversazione, ride sempre nel momento sbagliato, non ride mai – e io firmerò sulla linea tratteggiata. È furbo e infido, è spietato, è crudele. E se un giorno vi chiederanno se c’era qualcosa che volevo veramente dire, per favore, sappiate che era questo:

Mi dispiace.

Ecco. Ho finito. L’ho detto. Ora posso andare?

[Ibid.]

Nel 1948 viene approvato l’American Japanese Claims Act, che consente ai nippo-americani deportati di chiedere il risarcimento per i beni perduti. Nel frattempo, però, l’agenzia delle imposte ha già distrutto gran parte della documentazione fiscale del periodo 1939–42, e così solo una piccola percentuale delle perdite viene risarcita.

Epilogo

Per molto tempo nessuno parla più dell’internamento degli enemy aliens. Alla vergogna del governo americano si aggiunge la resistenza dei giapponesi, convinti che la divulgazione di questo episodio possa danneggiare la comunità e infangare il nome delle famiglie coinvolte. A partire dagli anni Settanta, tuttavia, l’argomento comincia a venire discusso nelle università, e alcuni membri della comunità nippo-americana cominciano a fare pressioni per ottenere le scuse ufficiali e un risarcimento da parte del governo. Nel 1980 Jimmy Carter nomina una commissione d’indagine che stila il rapporto Personal Justice Denied, nel quale si decreta che non esisteva alcuna necessità militare per l’internamento della popolazione civile. Otto anni dopo, il 10 agosto 1988, Ronald Reagan firma il Redress Act, l’atto di riparazione che, insieme alle scuse della nazione, decreta l’ammontare del risarcimento da assegnare a ciascuno dei circa 60.000 sopravvissuti: 20.000 dollari, una cifra puramente simbolica che non può certo ripagarli di tutto ciò che hanno perso.

Julie Otsuka è nata in California, vive e lavora a New York. È autrice di due romanzi, When the Emperor Was Divine (2002; pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri nel 2103 con il titolo Quando l’imperatore era un dio) e The Buddha in the Attic (2011; pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri nel 2102 con il titolo Venivamo tutte per mare).

Quando un romanzo si fa storia; quando la Storia entra in un romanzo, eventi che colpiscono duramente la nostra sensibilità,

allora il racconto, per me, si fa sublime. Grazie a Julie, a chi ha deciso di tradurre le sue opere e pubblicarle in Italia

leggendo “un mondo altrove” di Barbara Kingsolver mi sono ricordato di questa storia raccontata da Alan Parker,del feroce maccartismo da cui non siamo mai del tutto immuni(pure quando ama comparire travestito sotto altre vesti)e del feroce pragmatismo degli states quando si trattò di silenziare le urla nel silenzio del buon vecchio Trotsky che denunciava le atrocità compiute in patria da stalin,per in ingenerere acrimonia nello stesso che stava per tornare utile contro i mostri di berlino padroni del teatro di quella guerra che stava per esplodere in mano a ognuno di noi.In quel momento forse mi sono accostato per la prima volta al pregiudizio che troppo spesso ha guidato la sinistra a guardare all”america” come a un nemico(poi ho pensato alle origini dei diritti civili e a tutti quegli autori di quelle parti che spesso mi hanno afferrato per un pelo,e allora ho capito che dietro a certi orrori ci stanno sempre le singole persone)

Non conoscevo questa storia, grazie mille di aver condiviso con noi questo testo. Sicuramente leggerò alcuno dei libri di Otsuka!

Grazie per avermi fatto scoprire quest’autrice. I suoi libri sono sicuramente il mio prossimo acquisto.