L’ impacte républicain

di Marco Zerbino

Uno dei lasciti più problematici di atti criminali come quello verificatosi lo scorso 7 gennaio nella redazione di Charlie Hebdo ha a che fare con il clima binario che tipicamente essi generano. “O di qua, o di là”, suonano sempre i primi commenti a caldo, e questo sembrava dire anche l’oceanica manifestazione tenutasi la domenica successiva al massacro, il cui slogan principale era “Je suis Charlie” (associato anche all’altro “Je suis Charlie, flic, juif”: “Sono Charlie, poliziotto, ebreo”). Buona parte delle analisi e delle ricostruzioni, come anche il vissuto (più o meno conscio e ammesso) del cittadino medio occidentale bianco, finiscono fatalmente per strutturarsi attorno alle ben note coppie antinomiche “bene/male”, “libertà/dispotismo”, “democrazia/teocrazia”, “lumi della ragione/tenebre oscurantiste”, “occidente/islam”, “civiltà/barbarie”, “Noi/Loro”… Lista che, va da sé, potrebbe continuare.

Vorrei tuttavia rassicurare il lettore. Quanto sta per leggere non contiene l’ennesima tiritera sulla falsariga di quelle che le prefiche liberal e progressiste amano intonare in riferimento ad accadimenti terribili come quello di rue Nicolas Appert: che il “vero” islam non ha niente a che fare con il fondamentalismo; che esso è anzi religione di pace e di tolleranza; che l’islam ha contribuito tantissimo allo sviluppo della civiltà umana sin dal Medioevo e via discorrendo.

Di capire se il messaggio del Corano sia o meno un messaggio di pace e tolleranza confesso infatti, mea culpa, che non me ne importa granché, e d’altro lato dubito che abbia molto senso un simile esercizio, considerato come il testo sacro dei musulmani, al pari della Bibbia cristiana e della Torah ebraica, sia un libro dal contenuto spesso simbolico, evocativo e contraddittorio, non un saggio fresco di stampa dal quale si possano pretendere una coerenza interna e una weltanschauung organica. Un prodotto storico, oltretutto, che non può non risentire, in termini di valori e mentalità sottostanti, delle caratteristiche della realtà sociale e culturale che lo ha espresso.

Quanto alla presunta esistenza di un “vero” islam da contrapporre al fondamentalismo islamista, facilmente liquidato come “falsa” impostura, ritengo si sia ben espresso nei giorni immediatamente successivi alla carneficina parigina Tariq Ali: “Ci sono diverse versioni dell’islam […]; è insensato parlare in nome del ‘vero’ islam. La storia dell’islam, sin dai primordi, è stracolma di conflitti fra fazioni diverse. […] Differenze di questo tipo esistono ancora oggi”.

Ovvero: proprio perché stiamo parlando di un fenomeno storico multiforme non ha molto senso andare alla ricerca di un’essenza “vera”, né distinguere aristotelicamente fra sostanza e accidente; d’altro lato e per lo stesso motivo, come è stato giustamente osservato, non ha neanche senso pretendere assurdi atti pubblici di dissociazione da parte di quella maggioranza di musulmani che non è mai stata sfiorata dall’idea di fare visita alla redazione di un giornale imbracciando un AK-47. È chiaro che il fenomeno social-religioso che chiamiamo islam ha assunto anche, particolarmente nel corso degli ultimi tre o quattro decenni, le sembianze del fondamentalismo islamista. Che in ciò abbiano avuto un ruolo importantissimo l’eclissi di un’opzione anticolonialista laica, diversamente marxisteggiante e socialisteggiante, e gli interessi delle nazioni capitalistiche occidentali che oggi dichiarano guerra al fondamentalismo in nome della libertà e della democrazia, e che tale situazione perduri tuttora, non cambia la sostanza: l’islam (analogamente alle altre due religioni del libro) ha anche un volto fondamentalista e lo ha oggi, per ragioni storiche precise, in misura maggiore degli altri due monoteismi, la cui forma attuale è il risultato di un lungo e per nulla pacifico processo di secolarizzazione.

Insomma e per farla breve: non penso che le tristi generalizzazioni richiamate all’inizio possano essere contrastate col piagnisteo intriso di senso di colpa tipico del liberal occidentale che mette le mani avanti esclamando contrito di fronte all’islamofobo di turno “Loro non sono così!”. Una parte (minoritaria) di “Loro”, in realtà, è anche così. Può esserlo e può diventarlo. Il problema vero nasce tuttavia nel momento stesso in cui, quando ancora riecheggiano i colpi dei kalashnikov, lo scenario del “Noi” e del “Loro”, questi fastidiosi fantasmi, viene posto in essere o nella maggior parte dei casi riattivato dopo un periodo più o meno lungo di stand-by.

Scenari e fantasmi: eccoli, i frutti avvelenati del massacro, quegli stessi che il jihadismo (al pari del lepenismo e del “salvinismo”) si propone consapevolmente di alimentare. Sono il Noi e il Loro ad avere la meglio su tutto il resto, a divorarlo. Non si è più lavoratori, colleghi, vicini di casa, compagni di scuola o di università. Si è innanzitutto arabi e musulmani, europei, bianchi e “cristiani” (che magari hanno messo piede in chiesa l’ultima volta al matrimonio dell’amico).

Questa lente deformante, sempre lì pronta ad essere utilizzata, dopo eventi come quello del 7 gennaio tende a diventare lo strumento privilegiato tramite il quale osservare il mondo. La questione che qui vorrei affrontare è quindi la seguente: in che misura la “sinistra reale”, ovvero la sinistra tardoriformista non-più-comunista-né-marxista odierna, disancorata com’è da una lettura di classe della realtà storico sociale e dimentica della nozione di imperialismo, ha finito per indossare anch’essa quelle lenti nei giorni successivi alla strage di rue Nicolas Appert? Di sinistra vorrei parlare, nelle righe che seguono, non tanto di Charlie, specificando preventivamente che non faccio rientrare all’interna di questa categoria la famiglia socialdemocratica tradizionale (che di sinistra non ha più nulla da decenni) e che mi riferisco invece a ciò che si muove “alla sinistra”, per l’appunto, del Pse. Per fare ciò, tuttavia, dovrò necessariamente parlare di Charlie.

Ridi, rivoluzione!

Nei giorni a cavallo fra la fine del 2010 e l’inizio del 2011 gli scenari e i fantasmi che da circa un decennio turbavano i sonni dei cittadini europei e americani subivano un duro ridimensionamento. Prima a Tunisi e poi al Cairo centinaia di migliaia di persone scendevano in piazza non per inneggiare ad Allah o chiedere di censurare qualche vignetta ma per ottenere democrazia, lavoro e la fine di regimi repressivi e corrotti. Meglio: il loro gridare, talvolta, “Allah akbar” non gli impediva di battersi per un futuro di democrazia e di diritti. Le immagini televisive delle strade di Tunisi lasciavano intravedere, oltre alle numerose bandiere nazionali, anche qualche bandiera rossa con l’effigie di Che Guevara e dopo le prime manifestazioni spontanee un ruolo importante veniva giocato nella convocazione dei successivi appuntamenti dall’Ugtt, la centrale sindacale del paese nordafricano. L’onda, cominciata ad ingrossarsi subito dopo il sacrificio dell’ambulante tunisino Mohamed Bouazizi, in poche settimane spazzava via due regimi decennali come quelli di Zine El-Abidine Ben Ali e Hosni Mubarak.

Nell’estate successiva a quegli eventi mi trovavo al Cairo con alcuni amici. Era Ramadan e, nella sede di un piccolo partito di estrema sinistra da poco emerso dall’illegalità, guardavo con uno stupore destinato a dissolversi nel giro di qualche giorno alcuni militanti di quell’organizzazione (non tutti) che osservavano il tradizionale digiuno. Ricordo bene come, nel corso di una riunione su questioni sindacali (l’Egitto postrivoluzionario vedeva allora la nascita di nuove confederazioni indipendenti contrapposte a quella ufficiale legata a doppio filo al passato regime), una donna velata prendesse la parola per fare un intervento quanto mai combattivo a sostegno delle nuove esperienze e contro l’Etuf, il sindacato governativo corrotto e colluso con la dittatura. Era una leader operaia nella sua fabbrica, mi venne detto dalla persona che si era offerta gentilmente di farmi da interprete. Se fosse anche una militante socialista non lo riuscii a capire, quel che è certo è che stava tenendo un comizio dentro la sede di un partito che si definiva socialista rivoluzionario. Lì per lì, mi tornarono in mente le parole del ritornello della canzone che avevo sentito qualche sera prima in piazza Tahrir: Idhaki Ya Thawra (letteralmente “Ridi, rivoluzione!”), un motivo composto e suonato durante le oceaniche manifestazioni di febbraio dal giovane cantautore autodidatta Ramy Essam, al quale la folla rispondeva immancabilmente con un fragoroso e liberatorio “Ah! Ah! Ah!”.

Voglio dire: cos’è una donna velata? Se a prevalere sono gli scenari e i fantasmi, il Noi-Loro, sarà inevitabilmente una donna sottomessa, o tutt’al più una bigotta felice di esserlo. Non nego che il velo sia in ultima analisi un segno di sottomissione, un’imposizione determinata fondamentalmente dallo sguardo dell’uomo-padre-fratello-marito che si posa sul corpo femminile. Contesto tuttavia che il concreto soggetto di sesso femminile che porta il velo debba essere privato, una volta immerso nello scenario del Noi-Loro, di una sua personale elaborazione riguardante il fatto di portarlo, vale a dire del suo status stesso di soggetto, e del diritto di non vedere ridotta la complessità della propria vita ed esperienza al fatto di essere una “portatrice-di-velo”. È un processo tipico della dinamica della vittimizzazione, del resto: alla vittima è assegnato il ruolo di passivo-abusato e nulla più e, in quest’ottica, non rimane che aspettare la Femen di turno in grado di spezzarne le catene (augurando alla forsennata in topless di spezzare magari un giorno anche le proprie).

Al contrario, una donna velata può essere mille cose: una lavoratrice incazzata, una bigotta, tutte e due le cose insieme, una lavoratrice tendente al bigotto ma non troppo, una vignettista di un quotidiano laico e progressista accusata di blasfemia dal governo dei Fratelli Musulmani, una per la quale il velo ha soprattutto un valore estetico e va ben abbinato alle scarpe, una donna che il velo non vorrebbe portarlo affatto ma che deve farlo perché glielo impone la famiglia (o lo Stato, o entrambi), una fondamentalista convinta e ideologizzata, una che vede il velo innanzitutto come simbolo di un’identità e di radici che ritiene importante rivendicare nella società occidentale in cui vive, eccetera. Da questo punto di vista, le differenze fra “Noi” e “Loro”, che pure possono esserci, sono senz’altro riconducibili a un più marcato processo di secolarizzazione che ha investito le nostre società, ma è altrettanto vero che la nostra realtà non è l’unica ad essere (stata) conflittuale e che non disponiamo del copyright della contraddittorietà. Tutto ciò senza tralasciare il fatto che un certo riflusso di tipo religioso e tradizionalista che ha caratterizzato diverse società mediorientali negli ultimi decenni ha cause politiche e geopolitiche: in fin de conti, nell’Egitto di Nasser le donne andavano al mare in bikini…

Per fortuna, sprazzi di tale complessità possono arrivare fino a noi, ad esempio quando le masse di paesi musulmani come la Tunisia e l’Egitto decidono di darci una lezione di dignità e democrazia rovesciando regimi basati sulla repressione poliziesca e la tortura (ridendoci poi anche su: “Ah! Ah! Ah!”), oppure (avviene sempre più spesso fra le giovani generazioni) quando la prossimità con “Loro” riesce a fare da contrappeso a scenari e fantasmi. Ciononostante, il Mar Rosso dei fantasmi fa presto a richiudersi al di sopra della complessità, soprattutto dopo fatti come quelli di Parigi.

Per venire quindi al “Je suis Charlie”: certo che lo sono, se lo slogan sta a significare l’orrore verso un atto barbaro e la difesa della sacrosanta libertà di offendere qualsiasi religione. Il punto però è che la versione del “Je suis Charlie” vista all’opera domenica 11 gennaio ammiccava troppo, veramente troppo, a scenari e fantasmi. Non solo a sfilare era un Noi assolutamente contraddittorio (bastava dare un’occhiata alle prime file del corteo) ma era anche un Noi che si presupponeva come al solito immacolato, privo di scheletri nell’armadio e scevro da responsabilità in relazione al sorgere del jihadismo. Era, nello specifico contesto francese, il Noi della République dal passato coloniale che ben conosciamo, il Noi di una laicità di Stato troppo spesso usata come strumento di controllo e di discriminazione nei confronti di milioni di musulmani residenti in Francia.

Dunque, la sinistra. Può accettare di sfilare con Hollande, Netanyahu &Co una sinistra in grado di distinguere e di mantenere alcuni punti fermi, tipo che la responsabilità principale del sorgere del jihadismo è dell’imperialismo e che i palestinesi hanno diritto a una vita decente nella loro terra senza essere occupati militarmente? Può scendere in strada al fianco delle istituzioni della République, quella stessa République che ha ridotto in catene mezza Africa e che penalizza in diversi modi i propri cittadini di fede musulmana collocati ai gradini più bassi della scala sociale, una sinistra che aspiri realmente a cambiare il mondo rendendo protagonista di tale cambiamento chi per vivere deve lavorare (quando il lavoro lo trova) e non ha patrimoni accumulati né santi in paradiso?

Sta di fatto che la quasi totalità delle sigle della sinistra politica e sindacale transalpina hanno partecipato a quella marcia senza batter ciglio. Lo ha fatto ad esempio il Front de Gauche di Jean-Luc Mélenchon (che comprende anche il Partito Comunista Francese) e lo hanno fatto diversi sindacati, dalla Cgt al radicale Solidaires-Sud (qualcosa di simile ai nostri Cobas). Uniche eccezioni il Nuovo Partito Anticapitalista (erede della Ligue Communiste Révolutionnaire di Alain Krivine e Daniel Bensaïd) e Lutte Ouvrière. Di questa “sinistra reale”, il minimo che si possa dire è che è subalterna alla retorica ufficiale della laïcité e restia ad agire sulle contraddizioni di classe, come anche a guardare in faccia il passato coloniale del proprio paese.

Charlie razzista?

Charlie Hebdo, settimanale “ateo” fatto da ex sessantottini e da gauchisti anticlericali impegnati nella battaglia in difesa della laicità, risentiva non poco di questa impostazione. Nei giorni successivi all’attentato ho faticato parecchio, complici anche la distanza e il fatto di non essere francese, a chiarirmi le idee su quale fosse la vera natura del giornale. Estremizzazioni di segno opposto corrispondenti in parte a fasi successive di “digestione mediatica” dell’evento non mi sono state affatto di aiuto.

L’iniziale coro unanime attorno al “Je suis Charlie” e l’invito ossessivo rivolto a singoli e testate a ripubblicare vignette delle quali il minimo che si può dire è che possono non piacere ha in un primo momento offuscato un fatto. Stiamo parlando di un giornale che ospitava sì anche editoriali e articoli “seri”, firmati talvolta da personalità di spessore intellettuale come l’economista Bernard Maris, anche lui barbaramente assassinato il giorno della strage. Ciò non toglie, tuttavia, che le pagine più espressamente satiriche fossero per lo più animate dal gusto goliardico della battuta da spogliatoio e dell’oltrepassamento dei limiti fine a se stesso, conducendo non di rado sull’orlo della demenzialità nichilista. Nulla di male, per carità, senonché, nelle prime ore dopo il massacro, il processo di santificazione delle vittime della mattanza ha rapidamente raggiunto livelli di guardia, seguendo modalità che esse stesse avrebbero verosimilmente aborrito, fossero state ancora in vita. Non a caso il disegnatore Luz, uno dei superstiti, ha espresso in quei giorni il proprio smarrimento affermando in un’intervista: “Oggi tutti ci guardano, siamo diventati dei simboli, ma quelle che sono state uccise erano semplicemente delle persone che disegnavano pupazzetti”. Un’affermazione che lascia l’amaro in bocca, che comunica tutta l’insensatezza del gesto omicida, ma che è ciononostante tragicamente vera.

D’altro lato, nel giro di qualche giorno sono cominciate a fioccare, oltre alle analisi dietrologiche e complottistiche, le accuse di “razzismo” rivolte a Charlie (in realtà già al centro di polemiche passate, fra cui quella sollevata dall’ex redattore del giornale Olivier Cyran). Va detto che sono stati soprattutto autori e testate del mondo anglofono a indulgere a questo tipo di rappresentazione del lavoro di Charb e compagni, senza dubbio anche sotto l’influsso e del modello multiculturalista che vige negli Usa e in Gran Bretagna e dell’idea, peculiarmente statunitense, di una totale libertà di espressione, quella prevista dal Primo Emendamento, debitamente “calmierata” dall’osservanza del politically correct e delle leggi contro gli hate speech.

La tendenza a parlare di “razzismo” tout court ha inoltre contagiato nelle settimane passate la stragrande maggioranza delle realtà politiche e culturali di sinistra e di estrema sinistra inglesi e statunitensi, in una sorta di rovesciamento di quanto avvenuto in Francia. Se, come si è visto, la gauche e l’extreme gauche hanno dimostrato in questa circostanza di avere serie difficoltà a sottrarsi alla retorica laico-repubblicana e al clima da union sacrée, i vari partitini “extraparlamentari” della sinistra anglosassone (a partire dal britannico Socialist Workers Party) si mostravano subito inclini nelle loro prese di posizione pubbliche a calcare la mano contro Charlie Hebdo, menzionando solo di sfuggita l’attentato. Jacobin Magazine, la bella rivista creata da alcuni giovani leftists statunitensi che da qualche anno è ormai sulla cresta dell’onda, ha pubblicato lo stesso giorno dell’attentato un articolo firmato dall’intellettuale marxista Richard Seymour che definiva Charlie “a racist publication”, rimandando coloro che non ne fossero ancora convinti alla lettura di Edward Said.

Confesso di non aver letto Said, e cercherò di rimediare. Tuttavia, ritengo che l’uso di una categoria così fortemente connotata come quella del razzismo non aiuti molto a comprendere la vera natura di Charlie e ciò che in essa dovrebbe risultare problematico per una sinistra degna del nome. A tal fine, è necessaria un’analisi accurata del contenuto delle pagine del giornale, cosa che personalmente ho cercato per quanto possibile di fare (mentre c’è chi ostenta volentieri la propria ignoranza in materia dopo aver dispensato giudizi apodittici). La conclusione a cui sono giunto è che le accuse di razzismo non tengono, se per razzismo intendiamo un atteggiamento coscientemente volto a stigmatizzare un gruppo sociale e a sostenerne l’inferiorità in rapporto al resto della società, vale a dire un’intenzione razzista. Vignette fra le più controverse, come quella che ritrae la ministra francese Christiane Taubira nei panni di una scimmia o quella sulle ragazze nigeriane rapite da Boko Haram, sono state spesso citate da diversi organi di informazione di lingua inglese come prova del razzismo di Charlie. In realtà, per quanto personalmente le consideri detestabili e niente affatto divertenti, credo vadano viste in relazione al contesto che le ha prodotte e, per l’appunto, all’intenzione sottostante.

La “caricatura” della ministra venne ad esempio pubblicata in risposta alla sortita di un membro del Front National che aveva, lui, paragonato Taubira, originaria della Guiana francese, a una scimmia, ed aveva come obiettivo polemico innanzitutto lo stesso partito di Marine Le Pen (peraltro preso spesso di mira da Charlie). Scelta editoriale discutibilissima, va da sé, ma non direttamente equiparabile alla pubblicazione di una caricatura a sfondo razzista da parte del settimanale nazista Der Stürmer o di una rivista satirica letta dagli americani wasp negli Stati Uniti del Sud all’epoca delle segregazione razziale. Lo stesso dicasi per la copertina con le schiave sessuali di Boko Haram che gridano, gravide in seguito alle violenze subite (!), “Non toccate i nostri sussidi!”: la trovo francamente disgustosa, ma mi sembra abbastanza chiaro che è più che altro volta ad ironizzare sulla paranoia destrorsa che vede in qualsiasi donna di colore con figli una potenziale “welfare queen”, una “regina del welfare” che vivrebbe alle spalle dello Stato francese.

Detto ciò è altrettanto chiaro che ci troviamo di fronte a un esercizio dell’ironia che procede su una china pericolosa e che, nel suo disprezzo integralista per il politically correct, se pure non risponde a intenzioni esplicitamente razziste finisce di fatto per rinforzare pregiudizi e stereotipi razzisti. A conferma di ciò si potrebbero citare anche altre chicche su “negri” e affini che appaiono francamente raggelanti, tanto più se consideriamo che sono state pubblicate da un giornale “di sinistra” in un paese che ha il passato coloniale che sappiamo.

Anni fa, quando insieme a un caro amico conducevo un programma satirico su una radio locale romana, ebbi modo di confrontarmi in prima persona con i problemi etici connessi col mestiere di far ridere la gente. Una specie di rassegna stampa settimanale ci offriva il pretesto per ironie varie, tormentoni e battute. Eravamo ben lungi dall’essere dei professionisti, lo stile era casareccio, la preparazione prima di andare in onda minima e spesso limitata alla scelta dei materiali e degli interludi musicali, eppure ricordo perfettamente come più di una volta mi dovetti porre il problema del messaggio che avrei veicolato facendo una certa battuta. Non solo: in maniera anche più radicale, dovetti interrogarmi su quanto fosse lecito o meno ironizzare in assoluto su determinati argomenti. Con buona pace di Charlie, penso ancora oggi che fare satira comporti una responsabilità e che il fatto di sparare a zero indifferentemente su tutti non sia sufficiente, di per sé, ad eliminare il problema.

Veniamo quindi proprio all’idea per cui i redattori del giornale sarebbero stati degli equal opportunity offenders, equanimemente schierati contro tutte le religioni e soprattutto contro le loro manifestazioni più integraliste. Non credo si allontani troppo dalla verità, almeno per quanto riguarda cristianesimo, ebraismo e islam, tutti e tre presi di mira dal giornale. Com’è pure abbastanza vero che, se limitiamo lo sguardo alle vignette, la tendenza che emerge in linea di massima è quella a prendere per i fondelli le religioni in quanto tali più che i gruppi sociali associabili alla tal fede religiosa. La distinzione non è di poco conto: c’è differenza fra prendersela con Maometto pubblicando le famose vignette e prendersela con i musulmani (soprattutto se nel paese in cui usciamo in edicola quest’ultimi sono una minoranza che non se la passa poi benissimo), ed è diverso usare la caricatura di un barbuto dai tratti mediorientali e il naso adunco per significare un fondamentalista (cosa che si evince in genere dal testo e dal contesto) o per veicolare semplicemente lo stereotipo del musulmano.

Anche qui, tuttavia, il rischio di scivolare nella stigmatizzazione e nell’alimentazione del pregiudizio è sempre dietro l’angolo, come dimostrano alcune immagini che stereotipate lo sono eccome, basti pensare a quelle delle donne musulmane velate sottomesse e sgobbone in balia di un marito fannullone e maschilista (scenari e fantasmi, dicevamo…), o altre che suggeriscono un’associazione automatica fra islam/barbuti da un lato e spose bambine o mogli in saldo dall’altro. Perché non rappresentare allora l’Italiano con la coppola e la lupara, il mandolino e i baffi neri, la canottiera macchiata di sugo e la moglie vestita di nero che lava i piatti sullo sfondo? E perché non tratteggiare la figura dell’Ebreo con tanto di naso adunco e barbetta, intento a maneggiare soldi o a manovrare nell’ombra le sue pedine collocate nel sistema politico, mediatico e giudiziario?

Ateismo e guerra al terrore

In realtà, Charlie Hebdo ha mostrato di aver ben chiaro il concetto di stereotipo quando si è trattato di licenziare su due piedi Siné, lo storico collaboratore del giornale accusato di aver scritto un articolo in cui la presunta conversione all’ebraismo del figlio dell’allora presidente Nicolas Sarkozy, da poco convolato a nozze con la ricca ereditiera ebrea Jessica Sebaoun-Darty, veniva commentata con le parole “Farà strada, il ragazzo!”. “L’iter giudiziario” ha scritto su questo sito Jamila Mascat “avrebbe scagionato Siné e condannato Charlie a risarcirlo cospicuamente, ma intanto un gesto del genere, da parte di un giornale che si è sempre vantato di cantarle a tutti e non risparmiarle a nessuno, avrebbe suscitato più di qualche reazione sgomenta in redazione e fuori”. La decisione di silurare Siné venne presa dal direttore dell’epoca, Philippe Val, in seguito nominato da Sarkozy al vertice di France Inter, una delle maggiori radio pubbliche francesi.

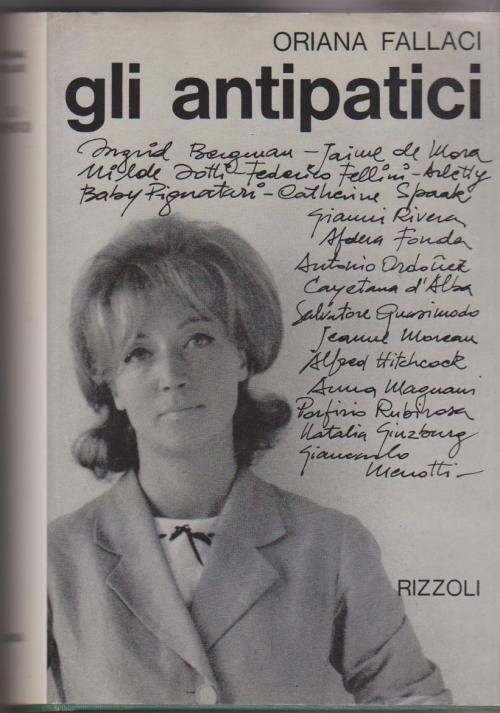

Val (che da direttore dell’emittente avrebbe poi accusato Edward Snowden, la “talpa” dello scandalo Nsa, di essere un traditore della democrazia) rimase alla guida di Charlie Hebdo dal 1992 al 2009, ed è a lui che si deve la deriva parzialmente islamofoba del giornale verificatasi negli anni Duemila. Poiché da più parti si contesta l’uso di tale concetto sostenendo che è privo di significato o, peggio, indice di un atteggiamento pregiudizialmente favorevole all’islam (o anche paternalisticamente incline a risparmiarlo da ogni critica in quanto “religione degli oppressi”), tenderei a definirlo nel seguente modo: l’“islamofobia” è la costruzione sistematica dello spauracchio dell’islam prestantesi al clima da scontro di civiltà seguito all’11 settembre 2001 e funzionale alle campagne militari imperialiste successive. Esempio abbastanza paradigmatico di un atteggiamento islamofobo originato da un’attenzione esclusiva al tema della laicità nel quadro di un ateismo astratto è ad esempio quello di Christopher Hitchens, l’intellettuale britannico esponente del movimento dei new atheists deceduto nel 2011 e già sostenitore, in nome della critica antireligiosa, delle imprese militari di Bush jr. in Afghanistan e in Iraq. Con riferimento all’Italia si potrebbe invece citare il caso di Oriana Fallaci che, se pure arrivò a definirsi nell’ultima parte della sua vita un’“atea-cristiana” e un’ammiratrice di Benedetto XVI proprio in funzione filoccidentale e anti-islam, seguì una traiettoria simile a quella di Hitchens dopo l’11 settembre.

Ed è proprio alla Fallaci che rendeva omaggio nel 2002 dalle colonne di Charlie il filosofo Robert Misrahi. Erano gli anni immediatamente successivi alla carneficina delle torri gemelle, anni che videro almeno una parte della redazione del settimanale, a partire dal direttore e da alcune firme di punta come la giornalista Caroline Fourest, spostarsi su posizioni sempre più inclini ad accettare l’idea dello scontro di civiltà, così essenziale alla legittimazione ideologica della war on terror che muoveva allora i suoi primi passi. Diversi esempi di tale deriva potrebbero essere citati, tutti ricavabili dalle prese di posizione serie del giornale: dal furioso attacco di Val a Noam Chomsky, colpevole di essere “un americano che odia l’America”, alla pubblicazione, in piene campagne militari d’Iraq e Afghanistan, del Manifesto dei dodici, firmato da Val insieme a Bernard-Henri Lévy e Ayaan Irsi Ali e diretto contro la “nuova minaccia globale di tipo totalitario” rappresentata dall’islamismo, per finire con editoriali come quello vergato dal direttore nel 2006, nei giorni dell’offensiva israeliana in Libano: “Se prendiamo in mano una carta geografica del mondo e ci spostiamo verso est, osserviamo che al di là delle frontiere dell’Europa, e cioè della Grecia, il mondo democratico finisce. Troviamo solo un piccolo coriandolo nel Medio Oriente: lo stato di Israele. Dopo di che, più nulla fino al Giappone. […] Fra Tel Aviv e Tokyo regnano poteri arbitrari che hanno un unico modo per rimanere a galla, quello di tenere in vita, fra popolazioni all’80% analfabete, un odio selvaggio nei confronti dell’Occidente, per via del fatto che esso si compone di democrazie”.

Insomma, il problema non sono le vignette su Maometto o sull’islam. Lo sono forse un po’ di più quelle che, consapevolmente o no, finiscono per veicolare fastidiosi stereotipi. Ciò che dovrebbe invece realmente fare difficoltà, soprattutto a sinistra, è l’aver sacrificato sull’altare della laicità tutto il resto, trasformando così la battaglia atea e anticlericale in una linea politica “permeabile al sionismo” (l’espressione è di Jean-Patrick Clech), orfana di un’analisi di classe, totalmente dimentica della nozione di imperialismo e in ultima analisi incline a far propria l’idea di uno scontro in atto fra “civiltà” e barbarie. Il tutto è avvenuto all’ombra delle credenziali gauchiste del giornale, considerate come immunizzanti rispetto a qualsiasi tipo di critica, una sorta di lasciapassare utilizzabile all’occorrenza. In realtà, che alcuni dei membri della redazione di Charlie Hebdo fossero vicini a organizzazioni politiche della sinistra radicale francese (ai funerali di Charb l’orazione funebre è stata tenuta da Mélenchon in persona) non significa granché. Anzi, come si è già detto, suona piuttosto come una conferma dell’orizzonte “tricolore” e repubblicano entro il quale si muoveva da più di un decennio il giornale.

Le belle bandiere

Noi-Loro. Fantasmi. O anche “totem”, come ha scritto recentemente Alain Badiou. In quella che il filosofo definisce una guerra delle identità “la Francia tenta di distinguersi tramite un totem di sua invenzione: la ‘Repubblica democratica e laica’, o ‘il patto repubblicano’”. Tale totem serve a valorizzare, secondo Badiou, l’“ordine costituito parlamentare francese”, avendo svolto questa funzione sin dal momento della sua fondazione: “il massacro di 20.000 operai nelle strade di Parigi avvenuto nel 1871 ad opera degli Adolphe Thiers, dei Jules Ferry, dei Jules Favre e di altre star della sinistra ‘repubblicana’”.

“Questo ‘patto repubblicano’, al quale hanno aderito anche alcuni ex gauchisti, fra i quali quelli di Charlie Hebdo, ha sempre sospettato che si tramassero cose spaventose nei quartieri popolari, nelle fabbriche e negli oscuri bistrot di periferia”. “La Repubblica”, prosegue il filosofo “ha sempre riempito le proprie prigioni di giovani sospetti che in quei quartieri abitavano, utilizzando a tal fine i pretesti più vari. Si è anche, la Repubblica, resa autrice di diversi massacri e dell’istituzione di nuove forme di schiavitù necessarie al mantenimento dell’ordine nell’impero coloniale. […] Si dà il caso che attualmente una gran quantità di giovani che abitano in periferia, oltre ad essere dediti ad attività losche e ad essere poco istruiti, abbiano dei genitori proletari di origine africana, o siano essi stessi venuti dall’Africa per poter sopravvivere e che, conseguentemente, siano spesso di religione musulmana. Sono quindi ad un tempo proletari e colonizzati. Due motivi per guardarli con sospetto e per renderli oggetto di serie misure repressive”.

A partire dal 1905, anno di introduzione nell’ordinamento francese della loi de séparation des Églises et de l’État, il totem repubblicano individua nella laicità delle istituzioni pubbliche uno dei suoi elementi costitutivi. Nulla di sbagliato, anzi, ma l’uso che della laicità fa da qualche decennio a questa parte la République appare quanto meno intrecciato con le contraddizioni sociali innescate nella madre patria dalla smobilitazione dell’impero coloniale e dai flussi migratori ad essa connessi. Contraddizioni che arrivano a piena maturazione negli anni Ottanta e di cui le prime rivolte delle banlieues, che vedono protagonista un’intera generazione di giovani musulmani nati in Francia e cresciuti da apolidi de facto, sono la spia allarmante. È la generazione che, come il protagonista di Arabico, il fumetto del disegnatore franco-algerino Halim Mahmoudi, si pone domande circa la propria identità senza riuscire a darsi una risposta: “arabi” in Francia (anche quando formalmente cittadini francesi) e stranieri nel proprio paese di origine. In tale contesto, il confine fra la giusta applicazione del principio di laicità e la sua strumentalizzazione da parte dello Stato francese nel quadro della guerra delle identità di cui parla Badiou si fa sempre più labile.

La vicenda della legge contro i simboli religiosi nelle scuole pubbliche approvata dall’Assemblea Nazionale nel 2004 è da questo punto di vista paradigmatica. Non è certo un mistero il fatto che l’idea di una simile normativa, formalmente rivolta contro tutti i simboli religiosi appariscenti, sia nata in realtà soprattutto con la finalità di proibire l’uso del velo da parte delle allieve di religione islamica. Sostenuta a destra e a sinistra (compattamente dal Partito Socialista e con qualche mal di pancia in più dal Pcf) in quanto legge “femminista” e volta a scoraggiare derive identitarie e comunitariste, a più di dieci anni dalla sua introduzione la sua efficacia in tal senso è ancora fortemente in discussione. Più plausibile è che essa abbia invece contribuito ad esasperare la polarizzazione identitaria, verosimilmente anche nelle ragazze che ha inteso liberare e che, piaccia o no, oltre che donne si sentono magari anche musulmane e membri della propria comunità di origine.

Che anche la sinistra di matrice socialista e comunista abbia, con buona pace di Élisabeth Badinter che afferma il contrario, perso la bussola fuorviata dal proprio lealismo nei confronti delle istituzioni laico-repubblicane dovrebbe far riflettere. In realtà, già quasi trent’anni prima di quel 1871 in cui le strade di Parigi si macchiavano del rosso del sangue dei comunardi, il Marx della Questione ebraica faceva notare come la religione non costituisse “il fondamento”, ma “soltanto il fenomeno della limitatezza mondana”. “Per questo” proseguiva il giovane pensatore, “noi spieghiamo il pregiudizio religioso dei liberi cittadini con il loro pregiudizio mondano. Non riteniamo che essi debbano sopprimere la loro limitatezza religiosa, per poter sopprimere i loro limiti mondani. Affermiamo che essi sopprimeranno la loro limitatezza religiosa non appena avranno soppresso i loro limiti mondani”. Nel polemizzare quindi con Bauer e con la sua idea di Stato laico figlia di una critica astratta della religione incapace di spingersi oltre il terreno non pratico delle idee, Marx era senz’altro disposto a concedere che “nella sua forma, nel modo proprio della sua essenza, in quanto Stato, lo Stato si emancipa dalla religione emancipandosi dalla religione di Stato, cioè quando lo Stato come Stato non professa religione alcuna, quando lo Stato riconosce piuttosto se stesso come Stato”, ma aggiungeva anche: “L’emancipazione politica dalla religione non è l’emancipazione compiuta, senza contraddizioni, dalla religione, perché l’emancipazione politica non è il modo compiuto, senza contraddizioni, dell’emancipazione umana”. O anche: “La questione del rapporto tra l’emancipazione politica e la religione, diviene per noi la questione del rapporto tra l’emancipazione politica e l’emancipazione umana”.

Quindi: che fare? Può il patrimonio di idee della sinistra e del movimento operaio esserci d’aiuto al fine di liberarci da scenari e fantasmi o siamo invece destinati a soccombere ad essi? L’emancipazione politica che si dà entro lo Stato democratico-borghese, anche uno Stato più avanzato del nostro come quello francese, è un punto d’arrivo finale e indiscutibile o va piuttosto considerata un punto di partenza, immersa com’è in un universo di rapporti sociali nel quale l’“emancipazione umana” di cui parla Marx è di là da venire? Una cosa è certa: se vogliamo porci seriamente queste domande dobbiamo anche cominciare a fare lo sforzo di distinguere, cercando di capire sotto quali bandiere vogliamo sfilare. “C’era un tempo” scrive sempre Badiou, “nel quale in Francia si tenevano due tipi di manifestazioni: quelle con le bandiere rosse e quelle con le bandiere tricolore. Credetemi: anche al fine di annientare le bande fasciste e assassine, tanto quelle che si rifanno alle versioni più settarie della religione musulmana quanto quelle che invocano l’identità nazionale francese o la superiorità dell’Occidente, non sarà il tricolore, imposto e utilizzato dai nostri padroni, ad esserci d’aiuto. Sono le bandiere rosse, piuttosto, a dover tornare”. Scegliendo con discernimento in che piazze stare e accanto a chi lottare potremo senz’altro anche dedicarci alla critica della religione, tenendo sempre presente che essa è “in germe, la critica della valle di lacrime, di cui la religione è l’aureola”.