Overbooking: Wanda Marasco

Nota di lettura

Nota di lettura

di

Paolo Di Stefano

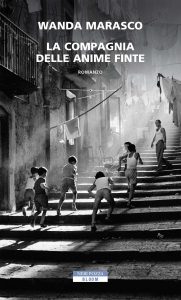

Non è facile parlare della Compagnia delle anime finte, perché si tratta di un libro che contiene molte cose, strati, personaggi. È la storia di tante vite incatenate che partono dall’inizio del Novecento e percorrono tutto il secolo scorso, probabilmente tracimando nel nuovo, ma si tratta di una narrazione cronologicamente non lineare, caratterizzata com’è da un tempo sussultorio, sismico, terremotato. Usando un aggettivo semplice ma credo abbastanza efficace, dirò subito che raramente, negli ultimi anni, ho letto un romanzo così bello, oserei dire che si spinge un passo più in là rispetto ai precedenti L’arciere d’infanzia e Il genio dell’abbandono, secondo me per una ancora più equilibrata calibratura linguistica o stilistica, che in genere è la sfida lanciata dai grandi scrittori, tra i quali colloco ovviamente anche Wanda Marasco.

La compagnia delle anime finte stupisce innanzitutto perché i diversi livelli, degli stili e delle visioni, si bilanciano in un’armonia, anche strutturale, fuori dal comune. Parlo di stili e di visioni perché si tratta di un romanzo plurale, come suggerisce del resto il titolo, un romanzo plurale dentro la comunità napoletana, dentro il teatro della comunità napoletana. Ed è anche un romanzo di voci contenute in una sola voce, quella di Rosa, la quale conduce il filo della narrazione anche quando lo cede provvisoriamente ad altri, per esempio alla madre Vincenzina: che è con lei (cioè con sua figlia Rosa) la protagonista del libro: più che con lei, direi insieme a lei, al punto che le loro voci finiranno per confondersi facendo crescere il sospetto che i due personaggi, Vincenzina e Rosa, siano in realtà una sola figura che contiene due anime (e due destini) quasi coincidenti. In superficie si può dire che il romanzo si gioca (anche grammaticalmente) sulla sovrapposizione, sulla presa di distanza e poi ancora sull’ambigua identificazione tra madre e figlia. Ma andando più a fondo, si scopre che è la storia di un inabissamento comune e infernale a spirale: «Ti seguii nei giri all’inferno, dentro la spirale di vasci», dice la figlia evocando la madre Vincenzina verso la fine. Ma non dimentichiamo che proprio con l’immagine della chiocciola si apre il romanzo, quasi fosse un senhal per mettere sull’avviso il lettore sulla vertigine che lo attende: «Sta scendendo per le Centoscale, gli occhi puntati a terra. Ci sono le chiocciole incollate alla muraglia e una colonna di nuvole basse sulla sua testa». Il romanzo è in definitiva quella discesa a rottadicollo con le nuvole che incombono minacciose, è uno sprofondamento della voce narrante dentro i propri ipogei individuali e familiari e nel contempo dentro gli ipogei della città stratificati e fatti di tutto: «di tufo con tracce di fango, di petrusino pietrificato, agli e cipolle, frutta di terracotta» è fatto anche il letto di morte della madre con cui si apre il romanzo.

In questi giorni, ripercorrendo il mondo di William Faulkner, ho trovato una efficacissima recensione di Borges, datata 1937, a proposito di Assalonne, Assalonne! C’è un passo che ci dice parecchie cose anche su Wanda Marasco. Eccolo: «Conosco due tipi di scrittore: l’uno la cui prima preoccupazione sono i procedimenti verbali, e l’altro la cui prima preoccupazione sono le passioni e le fatiche dell’uomo. Di solito si denigra il primo tacciandolo di “bizantinismo” o lo si esalta definendolo “artista puro”. L’altro, più fortunato, riceve gli epiteti elogiativi di “profondo”, “umano”, “profondamente umano” o il lusinghiero vituperio di “barbaro”… Tra i grandi romanzieri, Joseph Conrad è stato forse l’ultimo cui interessavano in egual misura le tecniche del romanzo e il destino e il carattere dei personaggi. L’ultimo fino alla straordinaria comparsa di Faulkner. A Faulkner piace esporre il romanzo attraverso i personaggi. Il metodo non è del tutto originale… ma Faulkner vi trasfonde una intensità quasi intollerabile. In questo libro di Faulkner vi è un’infinita decomposizione, un’infinita e nera carnalità. Lo scenario è lo Stato del Mississippi: gli eroi, uomini annientati dall’invidia, dall’alcol, dalla solitudine, dai morsi dell’odio». Ci sono alcuni sintagmi borgesiani che si potrebbero trasferire tranquillamente dai sottosuoli americani di Faulkner a quelli napoletani di Wanda: intanto «esporre il romanzo attraverso i personaggi» ci dice della scoperta teatralità o drammaticità delegata alla presenza della voce (delle voci), ma ci sono altri due tratti fondamentali che avvicinano i due mondi narrativi in maniera quasi stupefacente: «l’intensità quasi intollerabile» della visione e la sua «infinita decomposizione, infinita e nera carnalità».

Non so quanti tipi di carne si incontrano nel romanzo, vero e proprio Leitmotiv quasi ossessivo, a dispetto o a controcanto del titolo: ci sono gli «spigoli della carne usciti dalla guerra», ci sono i «gangli della carne» percepiti da Rafele (il padre di Rosa), c’è la carne ferita di Linuccia (madre di Rafele) e c’è la carne da ricucire con cui ha a che fare suo marito Ennio chirurgo; c’è la carne del sesso, quella di Vincenzina dentro cui si inoltra Rafele; c’è la «carne pericolante» e ci sono le «carni fresche» della giovane amante Adelì; c’è la carne della fidanzata su cui Rafele avrebbe voglia di «scatenarle i pizzichilli»; c’è la «carne piumata», c’è la «carne materna», c’è la carne in brodo che fa schifo a Rafele, c’è la «carne esiliata» della miseria «infettata di povertà nell’orfanotrofio; c’è la carne gialla, in decomposizione del corpo morente; c’è la «carne sepolta viva» (cioè quella lasciata morire dell’usuraio Musca); c’è la carne umiliata e sola, c’è la «carne bestiale degli altri» sfiorata nei vasci, e avanti così, un repertorio infinito di carni in senso metaforico e in senso letterale. Davanti a Vincenzina morta, Rosa dice: «Mia madre ha smesso di essere un corpo immobile e spreme nel cielo di Capodimonte una specie di energia. Sono io a spingerla, a contare i suoi passi sulla discesa del vico e lungo le rampe». «Le storie – aggiunge – usciranno dalla carne perché devono inoltrarsi tra una creatura e l’altra come una restituzione e un agguato».

La carne è insieme la vita e la narrazione, la materia che si fa narrazione, dove tutto confluisce, dono e sottrazione, luce e ombra, generosità e tradimenti, sospetti, scuorni, matrimoni, separazioni, spettri del passato, fantasmi del futuro, anime e corpi, follie, depressioni, deliri e lucidità, fragilità e aberrazioni. La carne è un «enorme ventre materno» che genera racconti all’infinito, la quinta di teatro dentro cui recita La compagnia delle anime finte.

Wanda Marasco è una grandissima scrittrice, che ho avuto il piacere di leggere fin dalle prime pubblicazioni poetiche. Poi ho scoperto la visionaria narratrice. Magnetica è la presa con la quale il suo stile racconta la Napoli di Gemito (L’arciere d’infanzia e Il Genio dell’abbandono) e mirabile è la capacità di esprimere la “diversità” del personaggio con un linguaggio lussureggiante e originalissimo dotato di una koinè linguistica tesa a forgiare un nuovo vocabolario, un voler creare un ponte linguistico sempre più stretto tra l’italiano che padroneggia e il napoletano interiorizzato, onirico.