Pietro Tripodo, poeta e traduttore

(Lo scorso 8 novembre si è tenuto presso la Società Dante Alighieri, a Roma, il convegno “Altre visioni”. Pietro Tripodo poeta e traduttore. Riportiamo tre interventi dalla giornata: Roberta Alviti, Pietro Tripodo traduce Antonio Machado; Michele D’Ascenzo, Pietro Tripodo e la musica: il suono e il tempo; Tarcisio Tarquini, I perciatellini di Pietro.

Tripodo è nato a Roma nel 1948; nella stessa città ha vissuto, lavorato ed è prematuramente scomparso nel 1999; la maggior parte della sua produzione poetica ha visto la luce negli anni Novanta del secolo scorso e molti dei suoi testi sono stati pubblicati su riviste quali Poesia e Altri argomenti. Il suo libro di poesie, Altre visioni, fu pubblicato dalla casa editrice Rotundo, nel 1991, in una collana diretta da Arnaldo Colasanti; nel 2007 la raccolta è stato ripubblicata, a cura di Raffaele Manica, per i tipi di Donzelli, insieme al secondo volume di poesie di Tripodo, Vampe del tempo, la cui prima edizione era stata pubblicata nel 1998 dalle Edizioni Il Bulino. Tra i lavori traduttivi, ricordiamo una versione latina de Le Cimetière marin di Paul Valéry, una versione italiana di Rusticus, di Angelo Poliziano; Tripodo ha curato anche edizioni e traduzioni di Georg Trakl, Callimaco, Catullo, Shakespeare e di Arnaut Daniel).

***

Pietro Tripodo: sedici “rifacimenti” da Machado

di Roberta Alviti

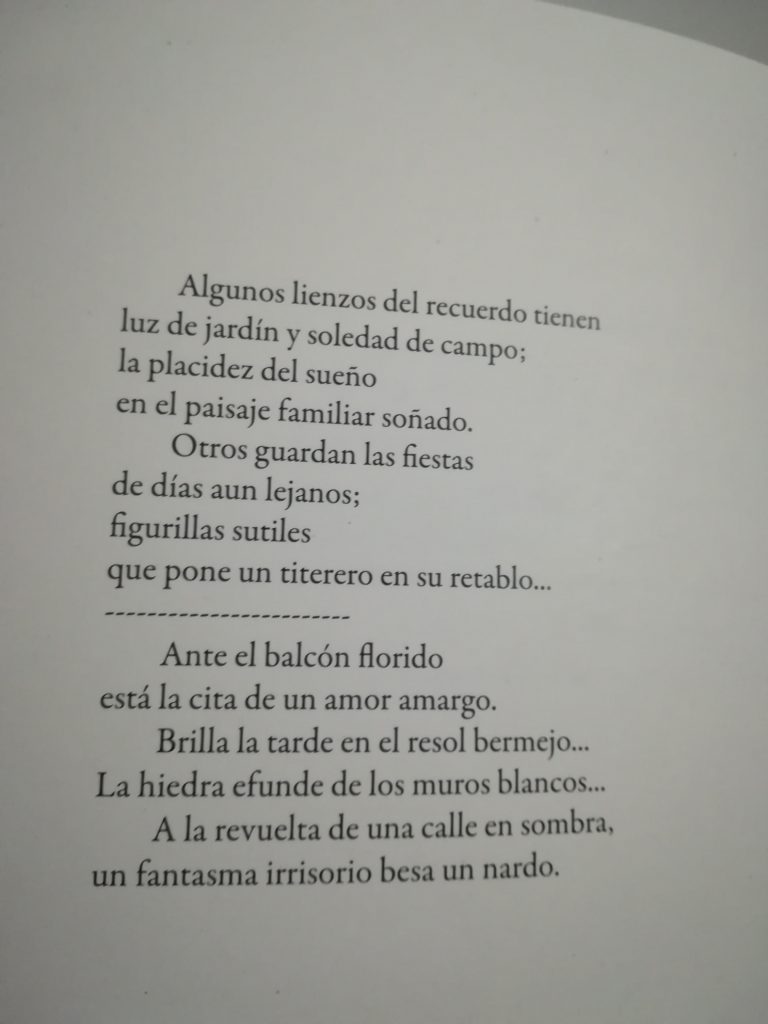

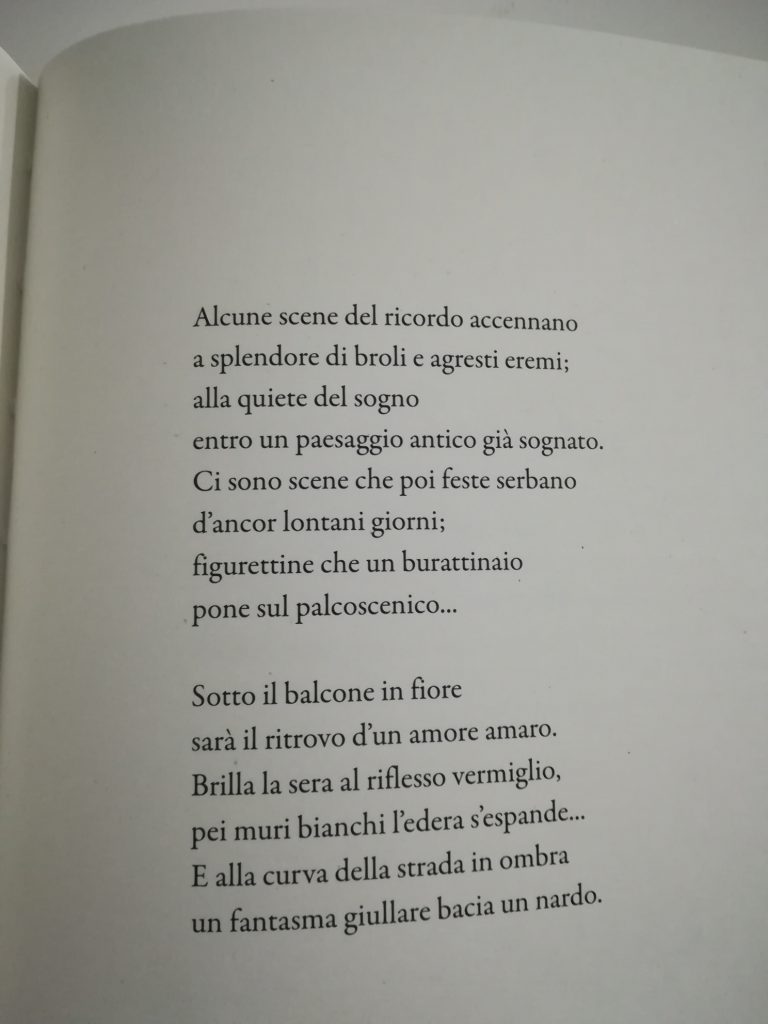

Le prime tredici traduzioni appartengono a Soledades, galerías y otros poemas (1899-1907), la prima raccolta pubblicata da Machado, la raccolta più intimista nella produzione del sivigliano; dei tre testi restanti, uno fa parte di Juan de Mairena (1936), una sorta di zibaldone filosofico che raccoglie “sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo”, dell’eteronimo Juan de Mairena, mentre le altre due sono state pubblicate postume in diverse sedi. In un volume delle edizioni del Bulino di Sergio Pandolfini, con un’incisione di Enrico Pulsoni e con la curatela di Roberta Alviti, di cui pubblichiamo la nota introduttiva

Antonio Machado è uno dei poeti spagnoli che, insieme a Federico García Lorca, ha goduto di maggior fortuna nell’ispanistica italiana del secondo Novecento, successo che è testimoniato dall’ampia bibliografia critica e dal gran numero di traduzioni delle sue opere; vale la pena ricordare quelle di Oreste Macrì, pioniere degli studi machadiani in Italia, Claudio Rendina, Francesco Tentori Montalto e Giovanni Caravaggi.

Erano sconosciute, invece, le traduzioni del poeta sivigliano realizzate da Pietro Tripodo, il quale affiancò costantemente alla creazione di testi poetici propri l’attività di traduzione; sono state, infatti, recentemente rinvenuti nelle carte di Tripodo sedici “rifacimenti”, la cui prima stesura potrebbe risalire alla metà degli anni Settanta, che il poeta prematuramente scomparso realizzò a partire da testi machadiani. Secondo testimonianze di parenti e amici, infatti, proprio in quell’epoca Tripodo cominciò a leggere le poesie del poeta sivigliano.

Dei sedici testi selezionati da Tripodo per la traduzione i primi tredici appartengono a Soledades, galerías y otros poemas (1899-1907), la prima raccolta pubblicata da Machado, raccolta che risente delle suggestioni moderniste della poesia dell’epoca e si caratterizza senz’altro per essere la più intimista nella produzione del sivigliano; dei tre testi restanti, uno fa parte di Juan de Mairena (1936), una sorta di zibaldone filosofico che raccoglie “sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo”, dell’eteronimo Juan de Mairena, mentre le altre due sono state pubblicate postume in diverse sedi. In ogni caso, Tripodo mostra una predilezione per testi nei quali si esaltano temi quali l’amore per la natura, il ricordo, la nostalgia di affetti, tempi e luoghi dell’infanzia, considerata un territorio inaccessibile e perduto per sempre.

Le traduzioni presentate in questo volume, nel solco della strategia traduttiva di Pietro Tripodo, sono il frutto di un attento lavorio, di scavo filologico, interpretazione e appropriazione dei testi machadiani, lavorio la cui ratio risiede nell’intenzionalità di riprodurre almeno l’andamento ritmico del testo originale, nella varia misura dei versi e, nella disposizione strofica. Al contempo, Tripodo lavora tenendo ben presente una frase di Pannwitz che pose come exerga alla traduzione italiana di Arnaut Daniel: “Il traduttore deve lasciar scuotere e sommuovere la sua lingua da quella straniera. Deve risalire agli ultimi elementi della lingua stessa; egli deve allargare e approfondire la propria lingua mediante quella straniera”.

Nelle versioni italiane di Tripodo, infatti, pur nell’assoluto rispetto dell’aspetto semantico, si assiste alla decostruzione, all’esplosione e la conseguente ricomposizione del tessuto sintattico degli originali, operazioni audaci che tuttavia preservano prodigiosamente l’architettura formale del testo, sia dal punto di vista ritmico che metrico-rimico. Sono, infatti, mantenute nella totalità dei casi le misure versali e le strutture strofiche: l’unico sonetto, nella sua declinazione modernista, con rima alternata nelle quartine, è riproposto in una compagine identica dal punto di vista metrico e rimico; allo stesso modo, vengono mantenuti i versi alessandrini, riproposti nelle varie combinazioni: a rima baciata, alternata e abbracciata; le silvas e le silvas-romance, per le quali si rinuncia alla riproduzione della rima assonanzata nei versi pari, vengono riprodotte nell’alternanza di endecasillabi e settenari del modello strofico spagnolo. Va inoltre segnalato che nei “rifacimenti” di Tripodo vengono esaltate le risonanze gongorine e barocche delle poesie machadiane, che risultano quasi sempre attenuate in esercizi traduttivi precedenti e successivi.

Questi esercizi traduttivi corrispondono in pieno, dunque, al modus traducendi di Tripodo, che secondo Pier Vincenzo Mengaldo predilige la linea “spaesante, che unisce la lingua di arrivo a quella di partenza”, nel senso che ricalca molto della versione originale, ricreando una nuova lingua, sostituendo lo spagnolo con uno spagnolo raffinato innovativo e al tempo stesso costellato di richiami a un registro linguistico fin de siecle.

***

Pietro Tripodo e la musica: il suono e il ritmo

di Michele D’Ascenzo

A proposito di cinque composizioni, di cui due multimediali, su suoi testi, scritte dai compositori Fabio Agostini, Antonio D’Antò, Luca Salvadori, Antonio Poce, Giampiero Gemini e Valerio Murat per una serata che il Conservatorio di Frosinone dedicò al Poeta.

Non avendo conosciuto personalmente Pietro Tripodo, ho tentato di avvicinarmi a lui e alla sua poesia attraverso il linguaggio che mi è più familiare, quello musicale. Ho quindi incentrato la mia relazione sui rapporti, diretti e indiretti, tra la sua poesia e la musica, di cui si potrà rendere conto solo sommariamente in questo breve intervento. Nell’ottobre 2014, in occasione di un evento in ricordo del poeta, vennero presentate presso il Conservatorio di Frosinone cinque composizioni su suoi testi, di cui due sono lavori multimediali, scritte dai compositori Fabio Agostini, Antonio D’Antò, Luca Salvadori, Antonio Poce, Giampiero Gemini e Valerio Murat. Vorrei partire da queste composizioni, che in modo diverso evidenziano gli aspetti musicali che Pietro Tripodo affrontò direttamente nei suoi componimenti. Da questo punto di vista, come vedremo, la traduzione musicale si rendeva quasi inevitabile. Tutti i brani sono composti sui testi di “Vampe del tempo”, tranne una, di Luca Salvadori, che invece mette in musica uno dei rifacimenti da Arnaut Daniel.

Quasi tutte le opere amplificano il testo poetico, auscultano la parola, attraverso numerosi effetti di eco ottenuti dall’iterazione di frammenti allitteranti oppure dotati di un ritmo preciso. Le composizioni permettono così la piena manifestazione degli aspetti musicali: questi, allo stato germinale nella poesia, fioriscono nella musica. Questa lettura del testo, pur nel sostanziale mantenimento della forma data da Tripodo, consente all’interno di una singola performance di “tornare indietro”, di isolare e ripetere delle componenti e di comprenderle più profondamente.

A tal proposito, Emanuele Trevi, in “Non so vivere altrove. Ricordo di Pietro Tripodo” (in «Nuovi Argomenti», n. 6, aprile-giugno 1999), rintraccia la causa della generale disaffezione dei lettori contemporanei alla poesia proprio nell’incapacità di leggerla, essendo abituati ad una lettura orizzontale, irreversibile e non verticale, ruminante del testo poetico. Queste composizioni favoriscono quindi la seconda tipologia di lettura, di più: se ne ricava una lettura – si direbbe – tridimensionale delle poesie di provenienza che già si caratterizzano per una plasticità fonica ben riconoscibile. Nel processo di riproduzione quanto più fedele della realtà che intende rappresentare, Tripodo ricerca la parola poetica in un percorso diretto all’esattezza sonora e semantica.

Lo storico dell’arte Bernard Berenson in “Estetica, Etica e Storia nelle arti della rappresentazione visiva” definisce un concetto cardine del suo pensiero, i “valori tattili”, che «si trovano nelle rappresentazioni di oggetti solidi allorché questi non sono semplicemente imitati (non importa con quanta veridicità) ma presentati in un modo che stimola l’immaginazione a sentirne il volume, soppesarli, rendersi conto della loro resistenza potenziale, misurare la loro distanza da noi, e che ci incoraggia, sempre nell’immaginazione, a metterci in stretto contatto con essi, ad afferrarli, abbracciarli o girar loro intorno». Credo che queste parole si possano ben riferire alla poesia di Tripodo: la sua plasticità consente agli oggetti descritti di presentarsi come esistenti, anche fonicamente: essi vibrano e risuonano nella parola. Il suono fa acquistare loro volume tanto da avere l’impressione di “poter girare intorno” alle poesie come intorno ad una scultura.

L’incessante lavoro di Tripodo sui suoi testi è una conferma della concreta e precisa ricerca fonica e le bozze lasciateci su futuri e probabili sviluppi delle poesie testimoniano, anche nel caso di interventi poi cassati, l’indirizzo del poeta. Qualche esempio tra i tanti: in “Fiorisca di veneri una strada”, al verso 5, “deserto” viene sostituito con “petraia”, termine che crea anche una forte allitterazione con il seguente “primavera”, quasi a voler tradurre nel linguaggio non soltanto l’aridità del precedente “deserto”, ma anche la solidità spigolosa della “petraia”, un luogo inospitale alla fioritura primaverile. In «Smuove e diverte gli ori delle spighe» il “frottar di ali” (verso 2) viene sostituito con “frullar” cosicché il movimento rappresentato del “frullar d’ali” si viene a materializzare nel suono. Le poesie che subiscono variazioni più radicali presentano spesso nuove disposizioni delle parole che favoriscono la vicinanza di quei termini fonicamente affini, in modo da ottenere una partitura più ricca. Ad esempio, nella nuova versione di «Il suo volto è il disegno degli evi»Tripodo introduce numerose coppie allitteranti non contemplate precedentemente: “esisteva / e moriva” (vv. 2-3) diventa “sfioriva / e fioriva”, “vivente / corpo” (vv. 5-6) diventa “corpo caldo”, e si notino i nuovi versi “tronfio trofeo che lietasse legittimo / seconda vita su secondo capo”.

Da questi e da numerosi altri esempi del laboratorio di Tripodo emerge in modo ancor più evidente l’attenzione per la selezione del linguaggio anche in ragione del suo aspetto fonico. I “valori tattili” qui si configurano come valori uditivi, che servono alla resa realistica degli oggetti rappresentati perché siano riconosciuti e percepiti come reali, ancora vivi e vibranti nella poesia e così veramente “salvati” dall’azione distruttrice del tempo, dalle “vampe del tempo”. Appare ancora più significativo l’insistere di Tripodo stesso sulla vitalità delle parole che corrispondono alle cose e sul loro vibrare, nel saggio su “Gioco a nascondere” di Lucio Piccolo (luglio-settembre 1996 di Nuovi Argomenti). Tra i passaggi più rilevanti in tal senso, parlando della poesia di Piccolo, ma in fondo anche di sé stesso: «quella particolare interiorizzazione e accensione che possono essere date solo da chi ha famigliarità e esperienza profonda, e appunto tremante, di quelle cose come reali»,o più avanti «una forma, cioè, che ricorda D’Annunzio: ma con l’aggiunta di quella vibrazione, di quel tremore di cui si diceva», o ancora«le parole di Piccolo sono vive, perché strette alle cose. […] C’è l’esperienza assidua (aristocratica, ma anche umile, tremante) degli oggetti: delle cose che vitalmente e a tutto tondo corrispondono alle parole, non importa se quotidiane o letterarie». La vitalità delle parole, la loro vibrazione, il loro risuonare sono stati dunque un fertile punto di partenza per i compositori: la traduzione musicale delle poesie di Tripodo era inevitabile.

Luca Salvadori, invece, affronta questa sonorità in un altro modo: non fa ricorso agli effetti di eco, ma lavora con i timbri strumentali, cercando così di riprodurre in musica le caratteristiche della parola. Nella sua composizione, intitolata “Per lei faccio suono e rima”, impiega il clavicembalo, il cui suono metallico, per certi versi aspro, è affine alla lingua particolarissima che Tripodo crea nella mimesi di quella di A. Daniel. Quest’opera, che tra l’altro è la più fedele dal punto di vista formale (viene mantenuta la divisione strofica che trova perfetta rispondenza negli episodi musicali), è programmaticamente un’operazione di traduzione ulteriore: se ovviamente ogni brano è una traduzione nel linguaggio musicale, quest’ultima lo è in modo specifico, essendo intenzione del compositore compiere in musica la stessa operazione poetica. Il dialogo di un antico con un moderno si ritrova nell’accostamento di uno strumento antico, il clavicembalo, ad andamenti armonici moderni, di derivazione jazzistica, dando così testimonianza di quello sperimentalismo ludico che è un’altra componente importante della poesia di Tripodo.

Tornando alla sua musicalità, questa si manifesta dunque da una parte nell’elemento sonoro della parola e dall’altra in quello metrico-ritmico. L’elemento ritmico viene evidenziato maggiormente nei due lavori multimediali: “Fino all’ultimo fuoco” di Antonio Poce e Giampiero Gemini e “Un profumo che non so definire” di Antonio Poce e Valerio Murat. In queste opere il ritmo viene evidenziato mediante l’utilizzazione di note ribattuteche conferiscono una serrata concitazione o attraverso l’uso di pause interposte tra frammenti di testo, i quali vengono alle volte organizzati in versi riprodotti visualmente. Viene evocato anche lo scorrere del tempo: frequenti sono le immagini degli ingranaggi implacabili di un orologio. La musica rende manifesta la tensione sotterranea delle poesie: l’impressione di calma razionale e compostezza dei testi nasconde la percezione del tempo erosivo.

Qui poeta e musicisti si incontrano dunque in un altro territorio importante: la dimensione del tempo. Tripodo è un poeta che affronta il tema tradizionale del tempo che fugge e la conseguente missione della poesia eternatrice della memoria di cose ed eventi. Ma affronta altresì, e meticolosamente, la metrica e il ritmo, ovvero la misura del tempo e la sua organizzazione. Le esigenze ritmiche e metriche in Tripodo sono importanti tanto da condizionare anche delle scelte sintattiche. Gli iperbati, le inversioni, così come anadiplosi ed epanadiplosi presenti nei testi o verso cui si indirizza la ricerca variantistica (si leggano anche in questo caso le varianti lasciate nel file del suo computer) contribuiscono a creare una densa partitura musicale e ritmica. La professionalità e la severa disciplina nell’esercizio della metrica, la volontà di pianificare e orchestrare il ritmo, il tempo e le pause sembrano quasi essere un ulteriore tentativo, sul piano formale, di fronteggiare il tempo che fugge: affrontarlo non solo come contenuto, ma affrontarlo anche “fisicamente”. Il suo rigore scientifico non lascia dubbi sulla capitale importanza che riveste nel suo sistema poetico. Risulta chiaro che qualsiasi ricerca formale, sia essa sonora o metrica e ritmica, sia tanto importante quanto funzionale, e nasca dalla reale e scottante esperienza del tempo, traslato e cristallizzato nel ritmo organizzato della poesia.

***

I perciatellini di Pietro

di Tarcisio Tarquini

“Pietro e Alatri”, un ricordo sulle amicizie e sulle riviste che Tripodo “frequentò” nella cittadina ciociara, dove per alcuni anni operò una piccola casa editrice che pubblicò un testo raro di Giuseppe Gioachino Belli, una rivista dell’avanguardia artistica che dedicò un numero speciale a Pizzuto, con tanto di inediti, e un libro di saggi su Tommaso Landolfi

Pietro cominciò a frequentare Alatri, dove si sarebbe costruito una fitta rete di amici ed estimatori, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, quando incontrò a Roma, al collegio del Nazareno, del cui istituto scolastico annesso furono ambedue istitutori, Raffaele Manica che me lo presentò. Non ricordo se lo incontrai per la prima volta ad Alatri o a Roma – in una trattoria nella quale discutemmo dello spessore più adeguato delle fettuccine e della nobiltà, per Pietro insuperabile, dei perciatellini del rinomato pastificio abruzzese di Fara San Martino. Ricordo questo particolare perché, riflettendo sulla nostra amicizia, quando ne erano potuti restare solo il ricordo e il vuoto, sono arrivato alla conclusione che l’oggetto delle conversazioni per Pietro non fosse mai innocente, casuale; e che lui piuttosto si ingegnava, al primo contatto, a fermarsi su un argomento innocuo, che non facesse correre il rischio di discussioni troppo accese e da cui, anche il perdente della controversia dialettica, potesse ritirarsi senza danno e il rancore che avrebbero pregiudicato i rapporti successivi.

Pietro, inoltre, aveva una straordinaria capacità di intuire nell’altro quello che potesse essere di suo interesse, e di segnare così i confini e i contenuti del dialogo individuando quelli nel quale l’interlocutore si sentisse – o potesse mostrarsi – sicuro delle sue competenze: era un modo, cerimonioso e circospetto insieme, di metterlo a suo agio, di dare prova di buona educazione, più che di circuirne l’affetto: di me sospetto avesse capito che non ero in grado di reggere, come pure mi sarebbe piaciuto e mi intestardivo a fare, i suoi ripetuti e sofisticati richiami alla “Cognizione del dolore” e al “Pasticciaccio”, o alle regole della versificazione classica, o ai tanti poeti d’ogni tempo e lingua che aveva letto e citava, e mi offriva un terreno di confronto incruento, dove le mie eventuali sconfitte argomentative (anche sull’intimo essere di perciatellini e fettuccine, di cui era esperto sul serio) potessero suonare – per via della coloritura di scherzo che ammettevano – meno perentorie, più accettabili.

Tutta la nostra amicizia si è fondata su questo equivoco, su questo gioco, ciò non ha impedito che sia stata forte e unica, così come forte e unica è stata l’amicizia che con ciascuno dei suoi amici egli ha saputo sviluppare: amicizie senza il rischio di smentite o delusioni, perché Pietro chiedeva e otteneva esattamente quello che ogni suo amico poteva offrirgli, rendendo tutti insostituibili nel suo universo reticolare di rapporti e proponendosi come insostituibile e centrale in quello di ciascuno di loro.

Alatri e il nostro giro di amici è stato importante per Pietro non solamente per il riconoscimento affettivo che ne ha saputo trarre: suoi amici sono stati, oltre a me e Raffaele, Gianni Fontana, Luca Salvadori, musicista che pubblicava le sue poesie su Dismisura, la rivista di cui dirò più avanti; un poco più discosto il poeta Elmerindo Fiore, anche lui componente della redazione di Dimisurae della rivista che la seguì, la Taverna di Auerbach su cui Pietro pubblicò alcune delle sue opere più significative e singolari. Ad Alatri poi, per un anno, insegnò nell’istituto magistrale Gualberto Alvino, filologo romano che Pietro già conosceva ma dalla cui permanenza e reciproca “interferenza” alatrina originò un numero della Taverna di Auerbach su Antonio Pizzuto, straordinario sia per la qualità scientifica sia per la corposa foliazione, che oltre a saggi di valore pubblicò inediti messi a disposizione di Gualberto da Maria Pizzuto, la figlia del grande scrittore.

“Dismisura” era stata fondata nel 1972, il primo numero della “Taverna di Auerbach” è del 1987, l’una e l’altra ebbero come sede di ideazione e realizzazione tipografica Alatri (e la tipografia Tofani) e direttore Gianni Fontana, la prima in codirezione con Alfonso Cardamone, la seconda da solo (di questa io ebbi la direzione responsabile, ma solo ai fini delle norme sulla stampa).

Era inevitabile che Pietro trovasse in queste due riviste lo spazio per dare luce alle sue prove poetiche, alle sue traduzioni, alle sue ricerche critiche, particolarmente a queste ultime che sono di tutto rilievo anche se finora non hanno trovato la giusta attenzione, essendo state inevitabilmente oscurate dall’opera del poeta e traduttore – anche oggi nel pensare questo seminario si è finito con il trascurare il suo lavoro critico che, comunque, sembra sempre funzionale a trovare nuove quadrature per la sua opera diretta.

Pietro si presenta ai lettori di “Dismisura” per la prima volta sul numero che celebra il decennale della rivista e si intitola “sulla dismisura”. Una vera e propria opera smisurata è il testo che egli presenta, la traduzione in latino di alcune strofe del Cimitero Marino di Paul Valery, con una nota che – come ci ha raccontato Raffaele nel saggio che chiude la edizione da lui curata per Donzelli nel 2007 di “Altre visioni” – è solo una parte minima del ben più corposo lavoro che egli aveva preparato e che all’ultimo momento evidentemente aveva pensato di dover ancora migliorare e di dover perciò procrastinare rispetto alla scadenza della rivista. Nella nota, nella quale spiega di aver adottato nella traduzione il metro del decasillabo cesurato e ne cataloga le molteplici varianti, Pietro “chiede venia per tutte le omissioni” e si augura che presto “possa esservi un luogo” dove poter produrre “una fondata giustificazione dell’adozione di questo metro” alludendo a uno “scritto che è già quasi portato a termine”.

Nel fascicolo successivo della rivista (nn. 61/62, Il pozzo e il pendolo, settembre-dicembre 1982), troviamo un testo poetico di Pietro, “Paralogia regredita”, che è un ragionamento filosofico, un concatenarsi di illuminazioni di cui è forse impropria la lettura lineare, su tempo e movimento come agenti dell’agitarsi delle cose, della loro trasformazione e nel quale a me sembra di poter isolare qualche verso, qualche accoppiamento di parole, o forse solo qualche unità ritmica, che vivono in altri suoi componimenti o sono un tributo ad altri poeti. Ma questo meglio di me potrebbero dire persone con conoscenze più vaste e orecchio più esperto.

Quello che mi pare di poter affermare, invece, è che Pietro interpreta nel modo più giocoso e disinvolto lo spirito della rivista, la sua smodatezza programmatica, destinando ad essa suoi esercizi più azzardati: sperimentazioni che mai avrebbe distribuito altrove, eppure anche se si tratta di prove condotte in tutti i sensi ai margini dell’attività principale non riesce a evitare di approfondirne la portata con studi accurati che ne motivano il senso, e perciò mi sembrano di estrema utilità per avere una visione compiuta del suo stesso lavorio poetico che, come rileva Raffaele, si prolungava ben oltre le edizioni che consideriamo definitive dei testi.

Su un numero di “Dismisura” (il 67/73 del dicembre 1984, La Gola e l’eco) Pietro pubblica la celebre traduzione del carme XI di Orazio, che ha avuto una grandissima fortuna: un rifacimento che ha l’autonomia di un testo primario e che, però, nello stesso tempo è la più fedele rappresentazione di un sentimento oraziano, quell’amara e quieta riflessione sull’esistenza, sulla giovinezza che passa, sull’amore, sulle cose perdute che lo avrebbe guidato in tutta la sua poesia, fino alla prova suprema di “Vampe del tempo”.

A metà degli anni ottanta, la redazione di Dismisura vive una polemica interna che provoca una scissione per effetto della quale nasce La Taverna di Auerbach, il cui primo numero, uscito recando la data dell’autunno 1987, ospita una sezione che, nelle intenzioni dei redattori e del direttore avrebbe dovuto ripetersi in ogni fascicolo, chiamata “il gioco del tradurre”: una scelta dettata certamente anche dall’entusiasmo che aveva suscitato l’esperimento della traduzione di due anni prima condotto da Pietro su “Dismisura”. Non a caso il primo testo proposto al rifacimento di poeti, filologi, semplici amanti della poesia, è ancora un carme di Orazio, quello del Soratte imbiancato di neve: Pietro non ne dà la traduzione completa ma rende conto dell’esito di più rifacimenti delle strofe iniziali e finali; rifacimenti che sembrano confermare ciò che Raffaele scrive nella breve nota esplicativa che presenta i componimenti là dove segnala che questo gioco del tradurre e del rifare, ciascuno con la sua sensibilità e il suo ritmo interiore, è innanzi tutto un ricercare l’Orazio che c’è in noi e quindi, potremmo aggiungere, un abbandonarsi a un processo creativo che non può mai appagarsi e si arricchisce della perizia artistica e della vita vissuta con cui siamo capaci di farlo lievitare e di volgerlo alla risposta dei nostri più radicali interrogativi. O magari solo per riproporre, in altri termini, le stesse domande. Detto per inciso, le “variazioni” presentate in quella “Taverna” sono tutte d’alto livello e aiutano davvero a rinnovare l’eco oraziana che portiamo dentro di noi, ciascuno a proprio modo; fra tutte vorrei ricordare la versione in lingua napoletana di Franco Cavallo, con quel suo incipit “Bello o’ Soratte, Taliarcuccio mio” che mi si rivelò, e ancora oggi mi pare, notevole.

Il numero successivo della “Taverna” è il già ricordato “speciale” su Antonio Pizzuto, con inediti dello scrittore siciliano, alcune lettere di Contini e tanti saggi che si presentano con paludamenti diversi ma tutti accomunati, almeno così mi sembra – da una vena antiaccademica, anche là dove hanno la maestosa andatura di studi filologici, quasi una sorta di tributo destinato più a Contini e al Pizzuto continiano che a Pizzuto stesso. Pietro scrive un saggio impegnato (che dedica a Gualberto Alvino), “Vox circumsiliens”, uno scritto che non provo nemmeno – tanto sarebbe arduo – a riassumere, il cui assunto di fondo è tutto nell’affermazione iniziale: “Non credo che Antonio Pizzuto promuovesse, di sé, una lettura consacrata al puro rimbombo dei significanti” e prosegue nella decifrazione dei significati e nell’illustrazione della metrica della pagina pizzutiana, contestando anche alcune notazioni che lo scrittore stesso aveva confidato in una famosa intervista raccolta in libro da Paola Peretti per le edizioni Lerici, con il titolo di “Pizzuto parla di Pizzuto” (un volume difficile a trovarsi per le vicissitudini della casa editrice ma assolutamente insostituibile).

Sempre di Pizzuto, ma questa volta come recensione al volume monografico precedente, Pietro scrive sul numero 5/8 della “Taverna” (Inverno 1989 – Inverno 1990), nello stesso fascicolo recensisce “Cuore” di Beppe Salvia, che fu il primo volume, datato 1988, di una collana di prosa e poesia dell’editore Rotundo, diretta da Arnaldo Colasanti e che ospitò tre anni più tardi l’esordio di Pietro con Altre Visioni; nella recensione egli non nasconde l’ammirazione per il poeta romano, tra i fondatori della rivista Braciall’inizio del decennio che si era allora appena concluso:” e quando leggo quelle sue cose – scrive – ho voglia di buttare tutto quello che ho scritto (…) E sempre, leggendolo, io scopro una Bellezza nuova, che mi sembra una Verità, ma vera, e di nuovo, in una nuova Storia”.

La “Taverna di Auerbach” veniva curata e stampata da una casa editrice di Alatri, Hetea editrice, che aveva delle ambizioni e in quegli anni contò numerose pubblicazioni, qualcuna rara: per esempio, in una collana diretta da Raffaele, “Munuscula”, venne stampato, per iniziativa e con la curatela di Marcello Teodonio, un epistolario di Giuseppe Gioachino Belli che raccontava di una sua convalescenza passata a Veroli, a pochi chilometri da Alatri, nel “paese degli antropofagi”. Ma sempre l’Hetea – e per questo il ricordo in questa sede è pertinente – pubblicò gli atti di un convegno su Tommaso Landolfi (“Landolfi libro per libro”), svoltosi nel dicembre del 1987 a Pico e a Frosinone, nel quale Pietro tenne una relazione sui due libri di poesia di Landolfi, “Viola di Morte” e “Il tradimento”. Si tratta di un contributo notevole che, rivelando tutte le diffidenze di Pietro per il Landolfi narratore ma anche la sua, in certo senso, sorpresa ammirazione per il meno noto Landolfi poeta, spiega molte cose sulla poetica dello stesso Pietro, sulla sua distanza da quel manierismo che sentiva gravare sulla sua poesia, come una sorta di pregiudizio o pericolo da cui intendeva liberarsi.

Ad Alatri, più tardi, nella primavera del 1998, si celebrò un omaggio a Pietro, con la presentazione – cui parteciparono insieme con noi, amici di Alatri, tanti altri amici accorsi da Roma – dei “Canti di scherno e d’amore” di Arnaut Daniel, una traduzione magistrale che – come scrive Paolo Canettieri nel suo ampio saggio introduttivo – “riflette in modo organico e complessivo l’impianto della poesia del miglior fabbro, tutta giocata com’è sulla lingua e sullo stile, in una simbiosi pressoché totale con il testo tradotto”. Allora già conoscevamo tutti, Pietro per primo, la gravità del male che lo aveva colpito, ci illudevamo però che queste manifestazioni di stima e affetto, questo ragionare pubblico sulla sua poesia, cercandone le chiavi che l’avrebbero conservata oltre il tempo concessogli dal destino, potessero placare una sorta di senso di colpa che provavamo per non poter fare altro – noi tanto meno meritevoli e necessari di lui – che accompagnarlo in quell’ultima disperata traiettoria della sua vita segnalandolo come un maestro al di fuori della cerchia ristretta che tale già lo stimava.

Ancora quel sentimento mosse chi di noi – questa volta a Frosinone – organizzò, nel 2014 a quindici anni dalla morte, un suo ricordo – con contributi critici ma soprattutto con opere musicali composte per l’occasione (quelle di cui scrive approfonditamente Michele D’Ascenzo) – nel Conservatorio Licinio Refice, un luogo della musica sempre attento – fin dalla costituzione e per volere del suo fondatore – all’intersezione tra le arti e alle sperimentazioni musicali più innovative.

Per quel convegno utilizzammo come immagine di copertina un ritratto di Pietro “senza occhiali” disegnato da un artista di Alatri, Mario Ritarossi, per una cartella che aveva messo insieme, nel 2004, i diversi dattiloscritti testimonianti i progressivi rifacimenti del Carme XI di Orazio, anch’essa pensata ad Alatri e stampata dallo stesso tipografo che era stato editore di “Dismisura” e della “Taverna di Auerbach”.

Come si vede, la tela di rapporti che unisce Pietro ad Alatri, nata per la provvidenziale casualità che aiuta le amicizie a manifestarsi e ci fa incontrare le persone che ci siano davvero indispensabili, è fitta, si è allargata e rafforzata per venti anni, anche a non voler considerare le tante occasioni private, le giornate passate con le nostre famiglie, i momenti memorabili come quando – proprio a conclusione della serata in cui presentammo la traduzione dell’Arnaut – visitammo insieme – pure io per la prima volta – un palazzo storico della nostra città che, chiuso e interdetto da anni, praticamente fu aperto dal proprietario per un atto di riguardo nei suoi confronti.

Non posso ritenere solo frutto di casualità, allora, che stasera sia stata Roberta Alviti a presentare le sue traduzioni inedite di Machado; Roberta, filologa e ispanista, è nata e vive ad Alatri, possiamo perciò considerarla una nuova amica di Pietro, il nodo più recente del suo legame con la città. Penso che questa coincidenza lo avrebbe incuriosito e non gli sarebbe dispiaciuta.