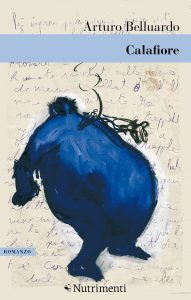

Calafiore – Arturo Belluardo

Incipit del secondo romanzo di Arturo Belluardo

Quando ho aperto gli occhi, gli occhi non mi si sono aperti. Eppure sono certo di aver sollevato le palpebre, ma davanti a me solo un muro nero. Ho difficoltà a respirare, come se un foglio mi si fosse appiccicato alle labbra e alle narici. Provo ad alzare una mano per passarmela sul viso, ma le mani non ne vogliono sapere di muoversi, quasi fossero tenute ferme dietro la schiena da una morsa di ferro. Anche i piedi sono bloccati e il culo, il mio enorme culo roseo, non riesce a spostarsi da questa sedia. Ne sento il metallo attraverso la ridicola djellaba che Mauro mi ha costretto a indossare.

Mauro, quel finocchietto bastardo.

Mauro: ma è stato lui a portarmi qui?

Mi sento stringere la pancia in rotoli, come quando provo a farmi entrare a forza i pantaloni della stagione precedente.

Non posso muovermi.

E sono sveglio, sono sveglio, non è un incubo.

Grido, ma riesco solo a proiettare un rantolo impastato, zucchero filato dalla paura, terrore distillato in purezza.

Tremo, scuoto i miei muscoli, il mio grasso, cercando di liberarmi.

Mi sento di nuovo feto nel ventre, minacciato dalla madre che contrae la placenta per schiacciarmi, per espellermi da sé, per condannarmi alla luce.

Voglio piangere, per oppormi di nuovo alla nascita.

Invece rantolo.

Poi, d’improvviso. Poi, daccapo.

La bocca e gli occhi mi si spalancano, accecati da un neon verdastro. E uno schiaffo, che mi fa colare saliva e sudore.

Dove sono? Dove sei? Mamma?

“Adesso statti muto, se non ne vuoi un altro”.

La voce è femminile, giovane, quasi affettuosa.

Non distinguo le figure, la luce è violenta, non mi accoglie.

“Apri la boccuccia, da bravo”.

Un batuffolo di ovatta mi danza davanti, giro la faccia di scatto.

“E su, non fare i capricci”.

La ragazza cerca di artigliarmi le guance, ma il sudore le impedisce la presa.

“Ma come?”, con il tono stucchevole di chi si rivolge a un neonato. “Ti sei mangiato tutti quei tramezzini e fai tante storie per un po’ di cotone? E no, no, no, non si fa così”.

Mi chiude il naso con le dita e mi costringe ad aprire la bocca.

Il cotone idrofilo mi arriva quasi in gola e le labbra mi vengono incollate con il nastro adesivo marrone da imballaggi. Come quando chiudevo gli scatoloni di pratiche estinte da mandare all’archivio remoto di Anticoli Corrado. Dieci anni, poi il macero.

Respiro rumorosamente dal naso, mi cola muco grigioverde, mi sembra che il cervello mi stia uscendo dalle frogie, gocciolando dai peli sporchi di caccole.

Lo sguardo mi si va schiarendo.

Sono in un deposito per mobili, enorme, la saracinesca chiusa, un telo impermeabile sotto la sedia a cui sono legato. Cavi elettrici dall’anima di rame mi insaccano davanti e dietro, dall’alto in basso, torno torno la mia pancia, mi chiudono in un viluppo agganciato a un anello di ferro del pavimento.

Vicino alla parete, un ragazzo sta affilando un grosso coltello con una pietra rotonda e grigia, sembra pomice di Lipari. Le labbra increspate rivelano una fessura tra gli incisivi, zigomi e mento dolci, alla Kurt Cobain.

La ragazza mi guarda con un sorriso di scherno, la testa inclinata di lato, i ciuffi di capelli, azzurro improbabile, raccolti a ballonzolare, le orecchie curiose, quasi triangolari, da elfo. Sembra la fotocopia in piccolo di Cersei Lannister, una dea crudele nel corpo erotico di una nana. Mi sta riprendendo con un iPhone a pochi centimetri dal mio naso.

“Non accendi il fuoco?”, le vocali dilatate e strascicate del ragazzo me ne fanno riconoscere l’origine. È siciliano come me. E questo mi aumenta la confusione, la paura.

“È presto ancora, vero tesoro?”, mi fa la ragazza puntandomi sulla pancia un piede rivestito da un calzino di spugna girocalcagno. Mi ha usato la gentilezza di togliersi l’anfibio bordeaux Dr. Martens. Ciononostante.

Mi piscio addosso.

Le dita di Cersei stringono l’inquadratura sulla pozza gialla che si forma ai miei piedi, sulle gocce che si intersecano ai peli e alle varici dei polpacci.

“Che cattivone. Alla tua età ancora non trattieni la pipì? Hai bisogno dei pannolini? Un omone così grande, immenso. Hai paura?”.

La ragazza piega la testa, scende con il suo sorriso alla mia bocca, i ciuffi di capelli che mi asciugano il sudore sulle sopracciglia. Faccio di sì con la testa, dilatando gli occhi.

La ragazza scoppia a ridere, poi il sorriso si contrae in un ghigno, a lasciare scoperti canini di perla.

“E fai bene”.

Il neon si riflette sulla lama che mi scorre sulla pancia aprendosi un varco sulla tunica di cotone grezzo, sui peli, sulla pelle. E l’iPhone a due centimetri dallo squarcio che riprende tutto.

Alla prima riga di sangue, cerco di gridare, svengo.

E nel buio che mi risucchia all’indietro, dall’artiglio che mi trascina per la nuca, sento ripetere, soffice, il mio nome.

“Calafiore. Calafiore…”.

Arturo Belluardo è nato a Siracusa. Vive e lavora a Roma. Suoi racconti sono apparsi in antologie edite da Nottetempo e dal Goethe-Institut e sulle riviste Lo Straniero, Mag O, Succede oggi e Nazione Indiana. Con la sua opera prima, Minchia di mare (Elliot, 2017) è stato finalista al POP 2017, al Premio John Fante e al Premio San Salvo.