cinéDIMANCHE #31: Vertov, Frampton, Gioli

Cineocchi, per uomini senza macchina da presa

1.

“Vertov: lo sguardo e la pupilla”

di Mariasole Ariot

“Un cineocchio”, un manifesto, una dichiarazione: togliere dal cinema ogni forma di teatralità, di soggettività per (ri)portare il cinema alla sua essenza, dove il raccontarsi (il film che racconta il film) precede e quasi cancella il raccontare.

È con L’uomo con la macchina da presa che Vertov libera lo spazio dalla sceneggiatura, dalle storie, dai personaggi, esponendosi allo sguardo dello spettatore nell’intento di svegliarlo dalla teatralità e metterlo di fronte al reale.

Un reale fatto di movimento, di metasignificati, di spazi, luoghi cavi da riempire. Un cinema vuoto prima dell’arrivo del pubblico, poi la città addormentata, il risveglio, la ripresa del lavoro, la frenesia, e di nuovo il ritorno alla sala, a quello spazio di significati che non ha bisogno di entrare nella soggettività possibile alla ripresa ma piuttosto farla scomparire. Una distrazione necessaria alla dichiarazione di intento: nessuna posa, nessuna recitazione, nessun’intimità manifesta se non raccolta in un corpo di spalle.

Catena di montaggio, una ciminiera.

E’ il 1929: lo stalinismo è già pienamente affermato. Eppure, all’interno di questo dispositivo di potere la zona occupata dall’arte non è ancora “sotto controllo”. Il lavoro di Vertov è quindi tra gli ultimi della avanguardie artistiche russe che si muovono libere dalla costrizione.

Se gli elementi già prefigurano lo stato delle cose successivo, l’intento non va in quella direzione. Si tratta piuttosto di una ribellione nei confronti di ciò che lo precedeva: un passato di costruzione, fantasia, messa in scena. L’artista, nato in Polonia e trasferitosi poi a San Pietroburgo, si ribattezza – nella scia del futurismo – con il nome con cui poi verrà riconosciuto: Dzigva Vertov che in urcaino è: trottola.

Se nell’epoca del cinema muto fondamentali alla narrazione erano le didascalie che intervallavano e preparavano lo spettatore tra una scena e l’altra, nell’Uomo con la macchina da presa ogni spiegazione salta, viene cancellata. Resta solo ciò che resta della vita al suo grado zero, non scrittura che ri-racconta il mondo, ma un mondo nel suo darsi in quanto mondo.

Un manifesto contro il teatro, contro la costruzione. Ma la stessa costruzione che voleva distruggere si sposta direttamente sull’apparato di ripresa: è la telecamera, come un occhio in movimento, a costruire la realtà: sformandola, velocizzandola, rallentandola ( stop motion, freeze frames), innovazioni tecnico stilistiche che mostrano come sia l’obiettivo stesso della macchina a dettare legge sul corpo dell’esistenza.

Non una realtà che viene plasmata a servizio della ripresa, ma una ripresa che – nel suo movimento, nel gioco di assemblaggio e decostruzione – mette in forma un reale duro, secco, di sottrazione.

È forse quindi la forma più estrema del cinema muto, perché se il mutismo precedente tentava di sopperire alla voce attraverso sguardi e racconti, in Vertov il mutismo non chiede giustificazioni, non si pone come “difetto” o un “non ancora” ma all’opposto diventa esso stesso parte integrante e fondante di ciò che non dev’essere detto ma solo visto.

L’occhio all’interno della cinepresa, nell’ultima inquadratura, fa da protagonista. E’ il senso della vista, non la parola scritta, non la parola che l’immagine produceva, ma pura rappresentazione di un reale nudo.

Un intento che si spinge verso la straniamento dell’osservatore. Ed è forse proprio questo straniamento che non permette di poter raccontare ciò che si è visto (come lo si potrebbe fare rispetto ai lavori precedenti cinematografici o ad un libro, una pièce teatrale) : l’impossibile da raccontare diventa allora la possibilità di avvicinarsi al dispositivo.

Il protagonista vero è dunque ciò che sta dietro : lo sguardo, la pupilla.

2.

Film, “Ultima Macchina”

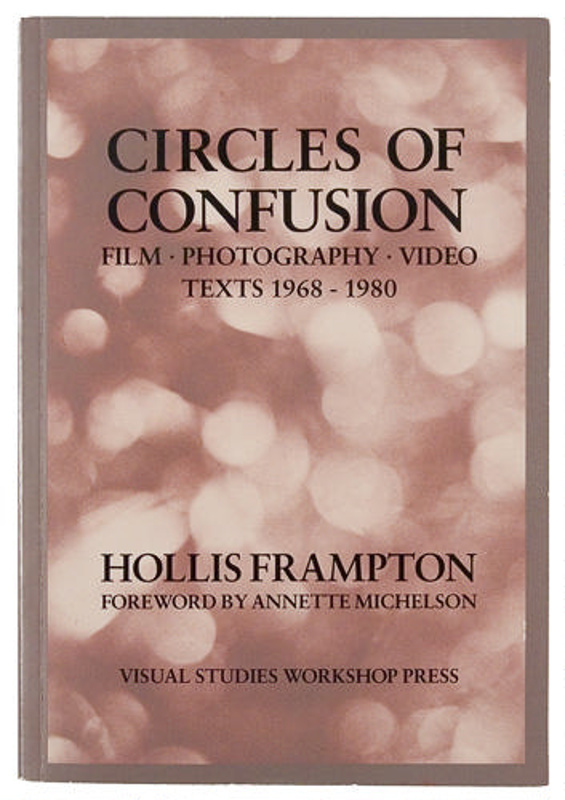

estratto* da Hollis Frampton, For a Metahistory of Film (1971)

Ho voluto chiamare il film “l’Ultima Macchina”.

Per quanto possiamo ricordare, un tempo le macchine grossomodo corrispondevano per dimensioni alla gamma dei mammiferi. La macchina-chiamata-film è però un’eccezione. Siamo soliti pensare alla cinepresa e al proiettore come a delle macchine: in verità non lo sono. Li potremmo definire “parti”. La pellicola stessa, così flessibile, è tanto parte della macchina-chiamata-film quanto il proiettile è parte dell’arma da fuoco. […] Dal momento che tutte le parti combaciano, la somma di tutti i film, e di tutti i proiettori e cineprese del mondo costituisce un’unica macchina, una macchina che è sino ad ora il più ambizioso artefatto mai concepito da un essere umano (con l’unica eccezione della specie umana stessa). Un continuo rinnovo di materia prima va ad ingrossare ogni giorno questa gigantesca macchina; non ci deve sorprendere dunque il fatto che qualcosa di così grande possa inghiottire e digerire l’intera sostanza dell’Era delle Macchine, soppiantando finalmente l’interezza con la sua carne illusoria. Avendo divorato tutto il resto, la macchina-chiamata-film è l’unica sopravvissuta.

Se siamo dunque condannati al compito […] di smontare l’universo e fabbricare da questo ammasso di cose un artefatto chiamato Universo, è ragionevole supporre che un simile artefatto somiglierà alle cripte di un infinito archivio di film, costruito per conservare -in un eterno e gelido immagazzinamento- il Film Infinito.

*L’estratto fa parte di una prima ipotesi di traduzione italiana -curata da Giorgiomaria Cornelio (La Camera Ardente)- che verrà presentata durante il Weekend on the Moon (Nomadica, Bologna)

3.

L’uomo senza macchina da presa

di Paolo Gioli (1973-’81-’89)

«Questo film, come dice il titolo vertoviano è stato eseguito senza macchina da presa, più precisamente è un utensile autoprogettato per restituire immagini, liberate dall’ottica e dalla meccanica. Lo sostituirsi alla cinepresa tradizionale fa parte di un mio, ormai prolungato gesto verso la spogliazione di una tecnologia di consumo, tossico della creatività pura. Questa strana cinecamera è una semplice asta cava di metallo, spessore cm 1, larga cm 2 e alta poco più di un metro. Alle estremità due bobine raccolgono il film in 16 mm. Il suo trascinamento avviene manuale, con tempi e spazi intermedi. Le immagini entrano simultaneamente attraverso 50 fori distribuiti su di un lato in prossimità di ogni fotogramma, i quali vengono in sostanza a comporre 50 piccole camere obscure a foro stenopeico (dal greco Stenos=Corto e dal Tema Op di Orao=Vedere). Questi piccolissimi fori messi di fronte, per esempio, ad una figura in piedi, la vanno ad esplorare nella sua verticalità senza però alcun movimento, proprio perché ogni foro riprenderà il punto, il dettaglio in cui si verrà a trovare. Uno dei risultati più evidenti sarà appunto, quello di trovarsi di fronte ad un “movimento di macchina” mai avvenuto. Compulsazioni pneumatiche un po’ stregate; allontanamenti e attraversamenti sul volto e sul corpo ricostruiti con cinquanta punti-immagine.»