Seia otto: Ernest Hemingway

Pariscope

di

Seia Montanelli

Mentre scrivo alla tv passano le immagini di Place de la Rèpublique in cui si sta svolgendo la commemorazione delle vittime del terrorismo del 2015: la redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, i gestori di un minimarket ebraico e le 130 vittime della folle notte di novembre in cui Parigi fu assediata da diversi attacchi suicidi.

Ci sono molte persone in piazza, ma meno di quelle che ci si sarebbe aspettato: la minaccia non si è esaurita, in alto i cecchini dell’esercito sono lì a ricordarlo, in ogni momento si può essere dei bersagli, o far parte dei danni collaterali; del resto persino a migliaia di chilometri di distanza dai luoghi insanguinati della Francia, ogni giorno che passa un guasto alla metro fa temere il peggio almeno per i primi secondi: ogni volta che si spegne la luce, o i treni si fermano, o stentano a ripartire, il pensiero ci rende subito vittime di un attentato.

E sulle note di “Un dimanche de janvier” di Johnny Halliday, mi attraversa la mente un pensiero che temo possa sembrare banale o addirittura irrispettoso per quelle morti che gridano giustizia, ma ormai ho iniziato a scrivere e devo vedere dove voglio andare a parare.

Mi è venuto in mente “Il silenzio del mare” di Vercors, un magnifico libro sulla resistenza francese all’occupazione tedesca della seconda guerra mondiale, una resistenza culturale e umana più che militare: un uomo e la sua giovane nipote sono costretti a ospitare in casa un capitano nazista e decidono di non rivolgergli mai la parola. Il silenzio sarà la loro arma, ma non solo, è l’amore del giovane capitano per la musica e l’arte francese a sconfiggerlo, ancora prima di essere ignorato dai suoi riluttanti ospiti – è la sua incapacità di considerare quel paese una terra da spartirsi e distruggere che lo rende debole in quel contesto e più esposto al silenzio che lo condanna.

Mi è venuto in mente “Il silenzio del mare” di Vercors, un magnifico libro sulla resistenza francese all’occupazione tedesca della seconda guerra mondiale, una resistenza culturale e umana più che militare: un uomo e la sua giovane nipote sono costretti a ospitare in casa un capitano nazista e decidono di non rivolgergli mai la parola. Il silenzio sarà la loro arma, ma non solo, è l’amore del giovane capitano per la musica e l’arte francese a sconfiggerlo, ancora prima di essere ignorato dai suoi riluttanti ospiti – è la sua incapacità di considerare quel paese una terra da spartirsi e distruggere che lo rende debole in quel contesto e più esposto al silenzio che lo condanna.

Mi ricordo dell’altare spontaneo che si era creato all’indomani della strage proprio in Place de la République, le tante candele accese a illuminare quelle ore buie e mi vengono in mente – uno dopo l’altro – un saggio di Gilles Deleuze (“Che cos’è l’atto di creazione”), in cui riassume il pensiero di André Malraux nell’asserzione che l’arte è la sola cosa che resiste alla morte; e subito dopo penso alla frase che Dostoevskij nel suo “L’Idiota” fa attribuire dai suoi ospiti al principe Miškin: «la bellezza salverà il mondo». Saggi e convegni hanno sviscerato questa massima che non viene nemmeno mai pronunciata direttamente nel romanzo russo, ma solo riportata, e oggi ha il sapore della banalità, eppure in certi momenti la sottoscriveremmo tutti: quando il nostro sistema di valori, le nostre libertà, persino il diritto di divertirsi nei finesettimana, è minacciato, quando tutta la nostra cultura è messa sotto accusa e viene colpita a morte, diventa quasi inaccettabile pensare che la bellezza, l’arte, l’insieme dei valori etici ed estetici che ci contraddistingue non possano salvarci alla fine. Ogni volta che ci scontriamo con l’orrore della brutalità e della violenza, quando le ferite assumono caratteristiche pubbliche e diffuse, quando le morti sono le morti di tutti e non semplici (quanto devastanti) dolori privati, veri attacchi a ogni singolo individuo, solo i simboli di un’intera collettività possono ergersi ad armi efficaci e scudi atti a proteggerci. È qualcosa di più dell’inestinguibile istinto di sopravvivenza, ed è qualcosa diverso dal mero spirito di conservazione. L’indomita necessità di non cedere al terrore, alla forza bruta che vuole annientare un intero sistema di vita, ha più a che vedere con le profonde connessioni culturali e sociali che tengono insieme un Paese, che con le risposte fisiologiche e psicologiche innescate singolarmente dalla voglia di continuare a vivere.

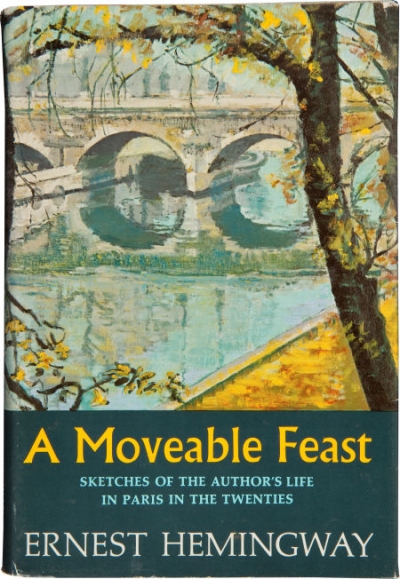

E all’indomani della strage di Parigi un libro americano, curiosamente, è diventato il simbolo della resistenza francese al terrorismo: “Paris est une fête” di Ernest Hemingway, in originale “A moveable feast”, un omaggio alla Parigi degli anni ‘20 che l’ha accolto giovane e pieno di speranze. Ha cominciato a circolare spontaneamente tra coloro che rendevano omaggio ai caduti negli altarini improvvisati e poi tra le mani della gente sui mezzi pubblici, fino a passare dalle 10 alle 500 copie giornaliere, arrivando addirittura in classifica tra i libri più venduti. Eppure non è tra le opere più famose dello scrittore americano, ma per me che non amo Hemingway è il suo libro più amato: poetico, delicato, a tratti un vero inno alla vita e alla bellezza e un sincero atto d’amore per una città speciale da sempre meta di quanti volessero vivere di arte e cultura.

Scritto poco prima del suo suicidio, “Festa mobile” – così l’ha tradotto in italiano Vincenzo Mantovani per Mondadori – è un memoir incompiuto, dato alle stampe dall’ultima moglie di Hemingway nel 1964. Nel 2013 è uscita una nuova edizione con una sistemazione diversa dei capitoli e l’introduzione di altri lasciati fuori nella precedente revisione del testo, voluta dal nipote dello scrittore e ricostruita sulla base di appunti ritrovati dagli eredi. (La nuova edizione del libro in italiano, con la traduzione di Luigi Lunari, perde parecchia della poesia e della leggerezza che contraddistingue l’edizione del ’64 e per questo è sulla più vecchia che baso il pezzo).

Il titolo originale del libro fa riferimento alle cosiddette “feste mobili”, come la Pasqua, che nel calendario ricorrono ogni anno in una data diversa, e deriva da un’intensa frase tratta dal libro stesso, che pare anche riassumere il perché del memoir: «Se hai avuto la fortuna di vivere a Parigi da giovane, dopo, ovunque tu passi il resto della tua vita, essa ti accompagna perché Parigi è una festa mobile». “A moveable Feast” racconta il periodo che Hemingway trascorse a Parigi tra il 1921 e il 1926. E sebbene sia riconoscibile lo stile essenziale e brusco di Hemingway, le frasi così brevi e secche che incidono il foglio, ogni parola è poi addolcita dalla malinconia e soffusa nel ricordo.

Eppure non è solo un libro di memorie di un vecchio stanco – anche se era questo il suo intento quando l’ha iniziato nel 1958, per poi abbandonarlo e seguire i toreri Ordonez e Domiguin nelle arene spagnole (esperienza che gli ispirò il romanzo “Un’estate pericolosa”) – ma è molto di più. E’ l’affresco di un’epoca andata, il memento mori differito di una intera generazione. In “Festa mobile” Hemingway racconta la sua vita di giovane scrittore povero e pieno di ambizioni, i primi tentativi di misurarsi con la narrativa, le difficoltà economiche, la fame, l’amore della moglie Hadley, la gioia per il loro primo figlio, le passeggiate lungo la Senna e i pomeriggi alla “Shakespeare and Company”, la piccola biblioteca anglo-americana di Sylvia Beach in Rue de l’Odéon; ma il suo percorso di americano a Parigi s’incrocia continuamente con gli amori, l’amicizia, gli incontri nei “bistrot” con Scott e Zelda Fitzgerald (le pagine dedicate a loro due valgono da sole tutte il libro), Dos Passos, Sherwood Anderson, Ezra Pound, Thomas S. Eliot e naturalmente Gertrude Stein, che – da veterana nel Vecchio Mondo – li accolse nel suo salotto parigino, contribuendo a creare il mito letterario della “lost generation”, che comprendeva anche E. E. Cummings, Archibald Mcleish, Dorothy Parker, William Faulkner, Ford Madox Ford e qualche tempo dopo anche Morley Callaghan, autore di un altro libro sulla movida culturale parigina della lost generation, “Quell’estate a Parigi”, meno poetico di “Festa mobile” ma interessante come testimonianza. Callaghan, peraltro, deve molto del suo successo di allora proprio a Hemingway, che lo prese sotto la sua ala protettrice prima di partire per Parigi e lo seguì anche a distanza. Come dire: in quell’epoca di geniali americani allo sbando per l’Europa, intenti a scrivere libri più o meno belli ma che comunque segnare un’epoca, tutto si teneva e un filo rosso collegava tutti e ciascuno.

Parigi all’epoca era la città in cui – secondo Sherwood Anderson – “l’arte viene presa sul serio” ed Hemingway in “Festa mobile” la dipinge in tutto il suo splendore di metropoli generosa e cosmopolita sempre pronta ad accogliere generazioni di artisti stranieri: dopo tutto sui tavoli dei suoi café sta cambiando il corso della letteratura mondiale. “Festa mobile” è dunque il racconto tenero e frizzante di un’atmosfera irripetibile, reso da un suo protagonista indiscusso: ed è anche il gesto d’addio del grande scrittore americano, il suo testamento spirituale. In ogni pagina di questo libro Hemingway rivela la sua infinita fragilità, al riparo dall’abituale dimensione mitopoietica, e ci consegna un’immagine di sé molto diversa da quella evocata dai suoi romanzi. Eppure a tratti il lirismo della malinconia cede il passo ad una scrittura fresca e brillante, come se il solo ricordo della giovinezza avesse il potere di rinvigorire la sua anima e la sua penna di vecchio scrittore deluso dalla vita. E allora, possiamo scorgere nelle sue parole l’attaccamento tenace alla gioventù, l’inesausta energia, il bisogno di agire e di essere protagonista, e mentre ci conduce con sé lungo i suoi tragitti, condividiamo gli umori e gli entusiasmi di un periodo in cui – dice – “eravamo molto poveri e molto felici”.

Diceva Hugo che «salvare Parigi, è più che salvare la Francia, è salvare il mondo. Parigi è una città sacra. Attaccare Parigi significa attaccare il genere umano», e pare che l’ISIS abbia scelto il capoluogo parigino in parte perché è la «capitale della prostituzione e dell’oscenità», dichiarando apertamente guerra a uno stile di vita condiviso da tutto l’occidente e da tutte le persone libere, al di là dell’appartenenza geografica e persino religiosa: perché ricordiamocelo, l’ISIS non è l’Islam.

Nell’arte e nella letteratura ci sono le fondamenta della nostra civiltà, la cultura, intesa come insieme di valori etici e artistici di un’intera nazione, anzi di un intero continente; di più, di un’umanità varia che si riconosce nelle stesse radici anche se non vi appartiene geograficamente o per storia – pensiamo a tutti i vari intellettuali non europei che da sempre vivono a Parigi, ma anche a Roma o a Londra e che arricchiscono la reciproca storia – la cultura dicevamo, in senso lato e universale, è un’arma molto più potente di una bomba o di un kalashnikov: dopo un attentato, una guerra, un imboscata, c’è sempre alcuno che si rialza e testimonia della barbarie, un eroe che diventa un simbolo di resilienza, un superstite che invita a rialzarsi, un libro che racconta una storia in cui riconoscersi e sciogliere il dolore per ritrovare la forza di riprendersi la propria vita, la propria nazione, la propria cultura e continuare allo stesso tempo – è lì è il miracolo e il difficile – ad aprirsi al mondo perché è l’unico modo per sopravvivere.

Bisogna salvare Parigi perché è un simbolo per un’umanità libera e piena di vita e creatività e affidandoci ancora una volta alle parole di Hemingway la speranza si deve riaccendere: «per Parigi non ci sarà mai fine e i ricordi di chi ci ha vissuto differiscono tutti gli uni dagli altri. Si finiva sempre per tornarci […]. Parigi ne vale sempre la pena».

Hemingway il cacciatore dei mari, lo scrittore della vita selvatica.

Lo scrittore della tauromachia.

Ha scritto la pioggia parigina, la fame, i capelli neri di una donna in un café.

Parigi era lo spazio di libertà, dopo ore di scrittura in una piccola stanza.

Parigi è la festa della scrittura. Parigi con la sua notte fredda, le luci nelle strade. Parigi è vita interiore del teatro, del cinema, del bar.

Non mi piace Parigi. Preferisco Marsiglia, Roma, Napoli.

Perchè ho l’anima mediterranea.

Ma leggendo Hemingway, vedo Parigi con altri occhi.

Francesco lui conosce Parigi come il suo propio cuore.

Mistero per me: come un napoletano puo amare Parigi ???

Grazie a Seia Montanelli per la sua sensibilità.