Radio days

London Still Calling

di

Mirco Salvadori

Lascio la Laguna, mi inoltro nella provincia vicentina e raggiungo Rosà, un piccolo paese alle porte di Bassano del Grappa.

Con un breve reading, immergendomi in un luogo un tempo famigliare, reso alieno dai tanti anni trascorsi lontano dalle strobo, dai banchi mixer e dal danzante sudore, aprirò la porta al passato. Sarò cerimoniere di un rito antico, nero come il vinile che dona il nome alla mia storica meta. Mentre viaggio seleziono i miei pensieri, apro i file dei ricordi ed estraggo un momento zippato e catalogato da decine di anni nel profondo dei miei scassati ingranaggi mnemònici.

Mi ritrovo a percorrere lo stesso tragitto in vaporetto: San Marcuola/Piazzale Roma, appostato nell’unico spazio vitale disponibile di fianco alla cabina di pilotaggio, lí dove nessuno puó travolgerti con l’insulto del braccio teso che sorregge una lancia munita di offensivo cellulare innestato sulla punta, a due centimetri dal tuo volto.

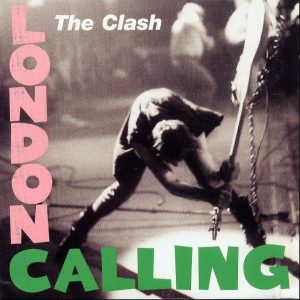

Delle rimembranze: inverno 1979. I file man mano si aprono e torno a quel giorno di 37 anni or sono. Ricordo bene cosa tenevo in mano durante quel tragitto in vaporetto. Lo tenevo bene in vista quel disco con la copertina che urlava London Calling! La usavo al pari di uno striscione durante una delle tante manifestazioni che normalmente frequentavo, ci credevo. Ostentavo la reliquia sfidando chiunque a guardarla, anche solo di sbieco. Chi osava soffermare lo sguardo sulla foto dell’incazzato Paul Simonon in azione riceveva il mio sguardo di disprezzo: che ti guardi, mezze maniche! Lo tenevo stretto sul petto, ero l’unico su quel mezzo pubblico che sapesse cos’era rivolta, rabbia, voglia di rock. Avevo 23 anni e mi sentivo fiero, giovane, sicuro. Quello dell’imberbe stupidità era un territorio a me sconosciuto.

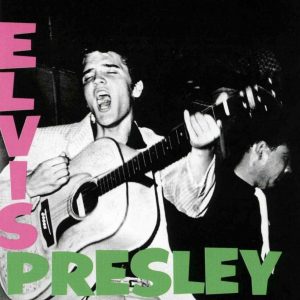

Guido mentre l’insana e improbabile melodia degli Autechre mi aiuta a rafforzare con tagliente lucidità la visione che torna a quel giorno, suggerendomi sommessamente un pensiero: era tutta una finzione, per me allora era impossibile comprenderlo ma tutta quella boria nascondeva solo una veritá; ero già vecchio e in ritardo. In ritardo sul punk, sull’indie rock , sulla rivoluzione. Ero un vecchio ventitrenne inquieto che stringeva tra le mani un doppio lp per giovani incazzati la cui copertina rendeva omaggio ad un ancor più vecchio e morto eroe, sommerso di lustrini e frange nei suoi bianchi completi da bianco d’America. Nel 1979 la mia consapevolezza era decisamente basica.

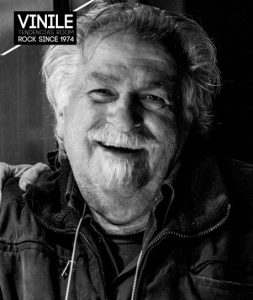

Parcheggio ed entro, scendo quegli scalini un tempo superati con fatica cercando di trattenere un carro con sopra due pesantissime casse cariche di dischi. Penetro lungo la navata di questo vecchio tempio dove ben poco è cambiato o forse tutto, chissà. Dovrei chiederlo al buon Lallo, sempre seduto a guardia della sua creatura nel botteghino all’entrata ma lo trovo appoggiato al banco del bar che mi guarda curioso: quando ho sentito il tuo nome mi son chiesto se eri veramente tu quel Salvadori che avrebbe letto stasera, lo stesso della radio, quello delle feste dark, hai idea quanti anni sono trascorsi? Un sorriso gli circonda il viso, un sorriso nel quale mi perdo per qualche istante, avvolto nella densa nebbia della commozione.

La voglia di tornare nel buio quadrato, dietro al banco mixer mi assale, una voglia mista di curiosità malata e pesante consapevolezza del tempo trascorso. Seguo l’insostituibile guida nel limbo di una discoteca un tempo mio paradiso privato. Charlie Out Cazale, divino Virgilio che ancora vigila con aria disincantata sul giovane girone danzante, lo fa dall’alto del suo mai esausto antico elettrodomestico che usa la malìa del Tango come gas refrigerante. Tutto è scomparso, non esiste più la confusione d’un tempo: i dischi dimenticati dal resident dj di turno, il paio di cuffie rotte, i mille bicchieri di plastica testimoni dei mille drinks bevuti, il grande mixer e gli insostituibili giradischi. Tutto è volato via assieme alle stagioni che si sono ininterrottamente alternate per oltre trent’anni. Il furioso vento giunto da un futuro allora remoto ha portato con sé la fredda professionalità di due lettori cd, miseri immobili simulacri rilucenti spie che brillano intermittenti, come invisibili lucciole sospese nel calare della notte.

Lascio la postazione di mixaggio e torno al bar mentre i giovani volti d’un tempo, trasformati dallo scorrere degli anni incrociano il mio sguardo. Mi appoggio al bancone stringendo in mano un ritrovato Cuba libre, un tempo il primo di una lunga serie che al pari dei catarifrangenti lungo l’autostrada, segnavano il percorso da qui fino all’alba. Tra poco salirò sul piccolo palco di fronte alla pista da ballo, con il mio raffazzonato reading aprirò le porte al rock, quello da anni elegantemente indossato da Renato Abate in arte Garbo.

Ci siamo salutati poco fa al ristorante, ritrovati dopo un primo incontro veloce a Verona qualche anno addietro. Guardo il buon vecchio new waver cercando di immaginare cosa possono vedere i suoi occhi, dietro quelle ampie lenti. Non ci conosciamo affatto, se non per via di qualche recensione e intervista dedicate a lui e ai suoi dischi, i pochi ancora rimasti di un’era per me lontana, i pochi che ancora riesco ad ascoltare senza cambiare traccia dopo il primo riff. Non siamo in amicizia ma sento di condividere la stessa provenienza. Apparteniamo al medesimo mondo antico, un luogo che ho lasciato tempo fa, lo stesso che ancora lo accoglie e forse protegge.

Passo al secondo drink ed entro nel backstage scambiando qualche parola di rito; sono un ospite di passaggio, viandante senza amici nè legami giunto da un luogo lontano, anima in pena che si fermerà il tempo necessario a capire dove realmente si trova. Ora mi nutro di strane sillogi che odorano di silicio, penetro nei circuiti indefiniti dei numeri e galleggio in assenza di peso nello spazio che si crea tra il silenzio e il suono che produce. Al ritmo delle pelli preferisco quello dei tasti del laptop, allo scalmanato fragore elettrico abdico, nascondendo le tracce della mia fuga dentro scie di purezza elettronica. Sono un ascoltatore che corre costantemente avanti, felice di perdersi in luoghi nei quali sentirsi ancora capaci di attendere con stupore lo scorrere della puntina sul prossimo solco.

Alberto Milani, bravissimo chitarrista del gruppo di supporto inizia il suo improvvisato carpet sonoro sul quale tra poco inizierò a stendere la mia storia colorata di nero, nero fitto come il colore di quei capelli e di quelle unghie che ancora abitano il mio ricordo. Sarà un breve racconto per celebrare gli anni del fulgore oscuro, quel lasso di tempo racchiuso nel trattino che unisce il post al punk. Una recita più volte interpretata nella vita e sul foglio di carta:

Agli Amici che ci hanno lasciato.

Ai new wavers con i quali ho condiviso lunghi tratti di cammino.

Alle donne e agli uomini di oggi che, un disco nero corvino tra le mani, sorridono ancora inquieti ma colmi di esperienza e di Vita …

Leggo mentre la mano serra il microfono in una morsa dolorosa, leggo mentre la chitarra incalza il mio raccontare, leggo davanti ad un mare in tempesta che spuma e si infrange contro il banco del bar, un oceano di ondate che urlano e ridono, flutti incontrollabili di giovani vite distanti anni luce da quanto sto volontariamente disperdendo attraverso l’amplificazione del mio raccontare. Forse qualcuno anche mi percepisce, penso mentre leggo, qualcuno che rispetta le regole dell’ascolto, qualcuno che ha vissuto con me quel periodo, qualcuno che c’era e comprende la lingua con la quale mi esprimo. Il basso incalza la chitarra, la mia storia volge alla fine mente goffamente mi inchino davanti al lieve e sempre atteso applauso.

Serata di full immersion nel suono d’un tempo, questa. Eccolo lì, in pieno open act a precedere con la sua band il live di Garbo. Il ricordo del Valente amante dell’art decò mi coglie di sorpresa. Un altro superstite di ere remote trascorse seduti sugli scalini della Fenice. Punk, new wavers, new romantics, freaks e ragazzi comuni seduti tutti sugli scalini di un gran teatro delle arti nel quale solo pochi riusciranno in seguito ad entrare. Eccolo interpretare il ruolo del frontman suo malgrado intonso, candido nella sua assenza di alcol e droghe che lo trasformano in attore tenero ed elegantemente educato, dietro un microfono abituato all’urlo sporco di rabbia.

La sua intenzione di morir giovane è meravigliosamente fallita, è riuscito ad indispettire il tormento che forse ancora alberga lì dentro, nelle sue più intime fibre. Un fidato cubino pericolosamente appoggiato sul synth alla sua destra, il principe dell’avanguardia musicale italiana anni ’80, colorata di inconfondibile elettro-rock, si offre al suo pubblico. Lo fa naturalmente sapendo di avere alle spalle una band decisamente preparata e affiatata. Garbo distribuisce le sue ultime manciate di dolci rêveries e testi impossibili da scordare. Da abile frequentatore di palchi sa come ammaliare il suo pubblico giocando la carta del paternalismo da viveur sfoderato con furba ironia nelle lunghe pause tra una canzone e l’altra. Avvolge e affascina le ragazze degli anni ’80 che lo imitano cantando a squarciagola tutte le sue canzoni, scende dal palco e con timbro di voce inconfondibile coinvolge una platea con la quale interagisce e si diverte. Siamo ben lontani dall’icona androgina, lontani da Berlino e da quella classica domanda che tutti ora iniziano a porgli. Lontani dalla morte e dalla fredda determinazione romantica di un’epoca che si prendeva troppo sul serio. Assisto in disparte alla performance di un grande entertainer che non riesco più a collocare nel tempo, le immagini mi giungono al rallentatore. Dove siamo esattamente ora tu ed io Renato? Che ci facciamo in questo luogo che, diciamocelo, non ci appartiene più. Alza il volume, sintonizzati su Radioclima e aiutami a fermare questa noia che va, aiutami a capire una volta per tutte quanti anni ho, quanto pesa il tempo che ci portiamo appresso. Il rock preme, aumenta il suo battito e sfonda la barriera di contraddizioni che mi tiene in bilico tra i due mondi nei quali da sempre mi dibatto. Mi unisco al coro imprimendo al mio comportamento un’improvvisa e non prevista accelerazione mainstream. Ora canto, canto con te Renato e chi se ne fotte se qualcuno passando mi vedrà intonare “…e dentro a quel letto mi sento protetto dal tempo che esplode e chiede di me!”.

Mi avvio verso l’uscita girando le spalle a quell’attimo di tempo ancora sospeso sulle note di On The Radio, un omaggio al Bianco Duca. Una canzone nata nella Berlino…dove tutto andava bene. Parole che profumano di radio e di stelle tra le quali Bowie ora si muove con tutta l’agilità dell’esperto astronauta. Avvio il motore e guardando di sfuggita lo specchio retrovisore scorgo l’espressione sicura di uno sguardo convinto; Londra chiama e lo farà per molto tempo ancora.

CREDITI FOTOGRAFICI – LUCREZIA PEGORARO **esclusa la foto 1

come il PRINCIPE dei nembi è il POETA

che, avvezzo alla tempesta, si ride dell’arciere:

ma esiliato sulla terra, fra scherni,

camminare non può per le sue ali da GIGANTE

Ah i fiori, Borgia! Te li ricordi quelli distribuiti dal charming man sul palco dei signori Smiths? … e grazie per la lettura.

And clenching your fist for the ones like us

Who are oppressed by the figures of beauty

You fixed yourself, you said, “Well never mind,

We are ugly but we have the music”

Ciao Mirco, ti penso ogni tanto. Siamo sempre stati molto diversi, ma non è mai stato un problema. Forse sono le nostre differenze che ci hanno tenuto insieme, forse tante di quelle differenze si sono trasformate in affinità. Anche io, come te, ho sempre pagato: pagato tutto, pagato caro. Anch’io come te tante canzoni e tante persone me le porto nel cuore. Mi hanno fatto compagnia quando mi sono ritrovato lontano, quando mi sono trovato in difficoltà, quando sono stato triste. Abitano un posto speciale nella mia testa, nei miei pensieri, nei miei desideri e nei miei sogni. Tanti nostri vecchi compagni non ci sono più, qualcuno a pensarci forse non c’è mai stato, altri facevano solo finta – per ripararsi, per difendersi, per mettersi al sicuro. Tu non mollare. Ti abbraccio forte.

Marco!

Lascio al silenzio e alla stretta del nostro abbraccio la mia risposta. Non fosse stato per te, forse ora non saremmo qui a scambiarci il cuore.

Che quella nera stella continui a guidare il tuo sempre imperioso ed indipendente pensiero.

GRAZIE MARCO!