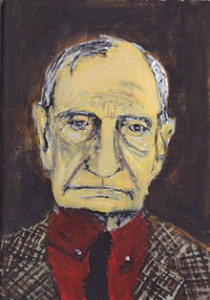

Les saltimbanques de la Révolution selon Albert Cossery

di JB Thomas e Jamila M.H. Mascat

Il 7 novembre 2013 Albert Camus avrebbe compiuto 100 anni.

Albert Cossery ne avrebbe compiuti altrettanti il 3 novembre.

Albert l’uno, Albert l’altro. A.C. A.C.

Amici di lunga data, avrebbero potuto brindare insieme.

“L’unica cosa che prendo sul serio è la letteratura”, disse una volta, o più di una, Albert Cossery. Si fatica, però, a dar retta alle parole di chi della dérision ha sempre fatto un antidoto formidabile contro l’insensata ricerca del senso della scrittura, o in ogni caso il migliore che avesse a disposizione.

Henry Miller, che lo fece tradurre e conoscere negli Stati Uniti, apprezzava gli effetti collaterali dell’ “umorismo crudele” di Cossery, capace di suscitare il riso e il pianto allo stesso tempo. Quel riso amaro, che fermenta lentamente e poi a tratti sonoramente tra le sue pagine, precipita la lettura in un vortice paradossale, in cui non c’è più niente da ridere − eppure non ci resta che ridere. Così vuole la dialettica in stato sinistro che sovrasta le mésaventures dei suoi romanzi.

Nel 1945 Cossery, poco più che trentenne, lascia il Cairo, dove è nato e tornerà solo di rado. Da Parigi, dove si trasferisce per studiare – invano, perché non studierà e farà invece voto di letteratura e povertà − continuerà comunque a raccontare le strade e le piazze d’Egitto che abbiamo visto esplodere da tre anni a questa parte. La strada ritratta da Cossery non ha niente a che vedere con i mosaici edificanti della società cairota immortalati nella trilogia di Naguib Mahfouz, ed è anni luce distante dagli affreschi militanti di Sonallah Ibrahim. Cossery cattura piuttosto il marciapiede, su cui i ragazzini scorazzano, gli anziani zoppicano e i mendicanti mendicano, mentre nei canali di scolo tutto scorre tra le esalazioni maleodoranti. Come il giovane Ossama, elegante ladruncolo di belle speranze protagonista dell’ultimo dei suoi sette romanzi, Les couleurs de l’infamie (1999), che contempla affacciato al parapetto di una sopraelevata la circolazione scomposta dei pedoni in mezzo al traffico di piazza Tahrir, Cossery si lascia intrattenere dal chiasso della strada: le chiacchiere sgarbate, le rimostranze fantasiose, le invettive astruse e «quel miscuglio di insolenza e di orgoglio che la miseria concede ai suoi eletti».

Gli « eletti » di Cossery sono appunto Les hommes oubliés de Dieu, titolo della sua prima e unica raccolta di racconti pubblicata in Egitto nel 1941. Lustrascarpe, squattrinati, maitresses e prostitute, ambulanti, scalzacani, ladruncoli, antieroi, parassiti, sordidi e abietti. Ma anche artigiani senza clienti e impiegati senza ufficio, diplomati senza diploma e lavoratori senza lavoro, intellettuali vanitosi e prolissi, brevettatori professionisti di ingiurie e bestemmie. Fuori legge, senza credo e senza fede, pur essendo spesso devoti, i personaggi di Cossery difendono una filosofia radicale dell’esistenza all’insegna dell’insubordinazione, coltivando la pigrizia e il rifiuto del lavoro.

Nessuno di loro combatte per la rivoluzione né l’aspetta, innanzitutto perché tarda a venire e poi perché dei rivoluzionari spesso non c’é da fidarsi . A volte le rivoluzioni fingono. Si spacciano per mutazioni fulminee, terremoti, eruzioni che scoppiano dalle viscere del popolo e poi si rivelano congiure feroci e perverse orchestrate dall’alto, perfino da despoti sadici come Ben Kadem, il primo ministro del Dofa, che in Une ambition dans le désert (1984) scatena una serie di attentati pseudo-sovversivi per attirare l’attenzione dell’Occidente sul suo piccolo emirato desertico e esangue, in cui del petrolio non c’è nemmeno l’ombra. Quando invece i rivoluzionari si prendono troppo sul serio, la serietà rischia di nuocere anziché giovare alla causa, e un’ironia senza sorte condanna i militanti severi a inciampare nei tranelli del potere e ritrovarsi al posto dei nemici che combattono. Alla rivoluzione gli sfaticati protagonisti di Un complot de saltimbanques (1975) preferiscono gli intrighi effimeri e la cospirazione goliardica. La politica affatica e il lavoro è fatica. Qualsiasi lavoro, dixit Imatz, un attore così miope da non poter calcare le scene senza provocare effetti indesiderati di comicità, non è altro che schiavitù. E gli schiavi, secondo l’amico Teymour, che ha lasciato l’Egitto per andare in Europa alla ricerca di un titolo di studio ed è tornato senza, del resto non sono mai innocenti, perché contribuiscono alla propagazione di quell’ “immensa truffa universale” che è la società moderna del lavoro. Meglio allora disobbedire, civilmente o incivilmente, ma sempre con indolenza.

Dal lavoro si tengono alla larga anche i Fainéants dans la vallée fertile (1948). Hafez, il vecchio patriarca dà l’esempio al resto del clan, alzandosi soltanto raramente dal letto. Mentre Serag, suo nipote, si è messo in testa di cercare un lavoro, la famiglia insiste in ogni modo affinché lasci perdere, perché il lavoro di uno sarebbe la vergogna di tutti. Qui come altrove il rifiuto del lavoro, che non vuol essere solo apologia dell’ozio, rivendica il “droit à la paresse” − eco al pamphlet omonimo del genero di Marx, Paul Lafargue, − per contrastare l’imperativo borghese dell’operosità. Nell’inerzia delle loro vite modeste, condotte senza far niente, i fannulloni di Cossery, agitatori pigri e rivoltosi oziosi, cercano una strategia per sottrarsi agli ingranaggi della compravendita capitalista. Gohar, il professore-filosofo di Mendiants et orgueilleux (1951), si accontenta di poco − un giaciglio fatto di vecchi giornali e un po’ d’hashish sotto i denti − perché sa che nessuno al mondo potrà mai privarlo di quello che non ha. Nulla, oltre al proprio sarcasmo insolente. L’otium, a cui Gohar sceglie di votare la sua mite esistenza, respinge gli affanni tremendi del negotium svelandone le aberrazioni crudeli e inumane. L’inerzia fa più dell’attività; il sonno batte la veglia, perché nel sogno consente di guardare il mondo altrimenti.

Mai in piedi prima di mezzogiorno, al pari dei suoi personaggi, Cossery optò per una vita parca e inoperosa. Orare, laborare e militare esulavano dai compiti della sua regula. Assai poco prolisso − sette romanzi e una raccolta di racconti completati in quasi ottant’anni tra il 1931 e il 2008, e una media dichiarata di due frasi a settimana, ma senza ripensamenti né cancellature − alla scrittura prediligeva il passeggio, nei giardini del Luxembourg o tra le terrazze dei cafés del 6ème arrondissement, dove a volte sedeva per interi pomeriggi, ovviamente senza far niente. Ai camerieri − abituati eppure ancora sempre stupiti alla vista di questo dandy enigmatico dai modi frugali − che gli domandavano se non si annoiasse a starsene con le mani in mano, rispondeva laconico: “Non mi annoio mai in compagnia di me stesso”. In realtà la noia − di un’esistenza flemmatica e solitaria (nonostante un matrimonio di sette anni con l’attrice Monique Chaumette, le sue numerose amicizie e le sue immancabili accompagnatrici) − di tanto in tanto lo assaliva. Non avendo altre risorse – “Scrivere è l’unica cosa che so fare” – si dedicava alla scrittura. Però per buttare giù qualche pagina a volte gli occorrevano mesi; questione di trovare le parole giuste, diceva, in polemica con un’industria editoriale avida di parole qualsiasi.

Negli appunti annotati nei quaderni sparsi, in cui si rifugiava quando era a corto d’ispirazione, ritorna di frequente una domanda sulla memoria (“Qui se souviendra d’Albert Cossery?”) che testimonia di un desiderio insistente di lasciar traccia senza tramandare nulla. Del resto possedeva poco o niente. Nella sua stanza in affitto all’hotel La Lousiane, 60 rue de Seine (la chambre 78, che oggi è diventata una suite) dove ha soggiornato per quasi sessant’anni dal 1951, Cossery conservava, insieme ad alcuni libri e pochi vestiti, una statuetta di Giacometti e un quadro di Pomerand, che alla fine si trovò costretto a rivendere per avere di che vivere. Come Karl Radek, il rivoluzionario polacco segretario del Comintern poi liquidato dalle purghe staliniane, che − si narra – nel congedarsi dai ricevimenti aveva spesso l’abitudine di confondere i soprabiti, infilandosene uno a caso tra quelli che gli sembravano più caldi e più signorili, Cossery durante le soirées parigine coltivava un atteggiamento altrettanto bolscevico. A pranzo e a cena, al café de Flore o da Lipp, nelle migliori brasseries del boulevard Saint Germain, senza mai pagare il conto, provava e riusciva sempre a farsi invitare dalle sue facoltose compagnie. Sfoggiava un’eleganza aristocratica nelle occasioni mondane, con Camus, Miller, Genet e l’anticonformista di destra Roger Nimier, prendendo in prestito i suoi migliori abiti dai suoi migliori conoscenti.

Dopo le frequentazioni giovanili del milieu trotskista-surrealista cairota animato dalla rivista Art et Liberté negli anni Trenta, Cossery si tenne sempre a distanza dai fasti altisonanti della politica con la P maiuscola (il PCF o l’apparato gaullista) e si mantenne fedele all’universo subalterno delle creature letterarie che metteva in scena nei suoi romanzi. Impermeabile alle seduzioni dell’impegno politico quanto alla gloria del successo letterario, la penna di Cossery preferiva la satira alla denuncia, la caricatura alla dottrina, prendendosela con la Ragion di Stato che ha spesso torto, desacralizzando istituzioni e progresso, destituendo giustizia e santità. Gli restavano a disposizione solo l’arte di arrangiarsi, il gusto della ribellione nonchalante e quel riso amaro di cui si diceva all’inizio, che vale come unica arma della sovversione esercitata quotidianamente contro il potere e i suoi abusi.

Così ne La violence et la dérision (1964), per sbarazzarsi del governatore della città ridotta a un “covo di imbecilli e canaglie che si danno da fare per farla prosperare”, un gruppo di giovani rivoluzionari sprovveduti decide di mettere in moto un’agguerrita lotta di classe e di ridicolaggine. Prima costringono le forze dell’ordine, impegnate in una spietata caccia ai mendicanti per ottemperare agli ordini del regime, ad accanirsi contro clochard-fantoccio, truccati e esposti per strada al solo scopo di trarre in inganno e umiliare i garanti dell’ordine pubblico. Poi lanciano un’inattesa campagna di propaganda a colpi di manifesti ossequiosi che celebrano i meriti e le virtù del dittatore con toni così tanto lusinghieri e inverosimili da suscitare il riso di tutti. E il riso non è certo una via di scampo, piuttosto il segno che non ce n’è nessuna. Non si tratta di un atto liberatorio, infatti, ma solo di un momento rivelatore: la derisione opera in Cossery come il pathos nelle tragedie di Eschilo, come viatico della conoscenza e della coscienza. Ridere è per comprendere.

Quando morì, nel 2008, Cossery non poteva più ridere come si deve (né parlare) già da alcuni anni a causa di un’operazione alla laringe. L’artrosi oltretutto aveva contribuito a diradare il ritmo già assai disteso della sua scrittura. Il pensiero della fine, accolta con una pacata disposizione d’animo, l’accompagnava serenamente nelle sue promenades rituali, insieme al foulard immancabile nel taschino.

Come Chehata, il falegname de La maison de la mort certaine (1944), che insieme agli altri inquilini dell’edificio fatiscente dove alloggia vive nell’attesa che la gigantesca crepa che li sovrasta ceda da un momento all’altro e il palazzo frani sulle loro teste, Cossery sapeva che il male viene per nuocere, ma alcuni mali, quelli più grandi, hanno la capacità di nuocere meglio di altri, una volta per tutte. Chehata confida con impazienza in quest’unica sciagura imminente − il fracasso del palazzo − che incombe sull’avvenire di tutti i condomini: “Da quando so che finirà per crollare, non ho più paura. Prima ero perseguitato da mille disgrazie, ora invece ce n’è una sola. È meno dura da sopportare. Una sola disgrazia, una di quelle formidabili, e poi soltanto la morte!”. Cossery, con altrettanta impazienza, in silenzio – “ça ne me gêne pas du tout : je ne suis plus obligé de répondre aux imbeciles” – aspettava di concedersi al sonno più lungo. E la leggenda vuole che sia morto nel sonno, sorridendo.

PS. In Italiano sono stati pubblicati La violenza e il riso (Barbès, 2009); Mendicanti e orgogliosi (E/O, 2009); Gli uomini dimenticati da Dio (Rizzoli, 2008); Ambizione nel deserto (Spartaco, 2006). Si consiglia di leggerli tutti, pigramente, in omaggio all’autore.

Comments are closed.

un’incantevole disincanto nato forse dall’osservazione di fatti come quello per cui “la caccia agli ebrei è sempre stata un’abitudine europea ma sono i palestinesi a farne le spese”(cfr eduardo)

http://www.youtube.com/watch?v=BVjM70dNlO8