Lettere dal carcere. Angela Davis – George Jackson

di Jamila Mascat

Toni Morrison e Angela Davis si conoscono negli anni Settanta, quando Toni, editor alla Random House dal 1965, convince Angela a scrivere la sua autobiografia. All’epoca “c’era tanta mobilitazione in giro, tanta militanza, ma io pensavo che invece di manifestare avrei dovuto far pubblicare queste voci [afroamericane] che altrimenti non sarebbero mai state pubblicate […] né editate come meritavano”. In principio Angela è restia, contraria ad ammantare la sua vicenda giudiziaria di qualsiasi eroismo, e soprattutto non sa da dove cominciare; Toni insiste, le dà qualche consiglio (usare il flashback, iniziare con la fuga e l’inseguimento dell’FBI), corregge un capitolo dopo l’altro (Nets – Rocks – Waters – Flames – Walls – Bridges) e quando il libro viene finalmente pubblicato nel 1974 – Angela Davis: An Autobiography – l’accompagna in giro per il mondo in una lunga tournée di presentazioni. Spesso, ricorda, “la gente le si avvicinava per dirle: ‘mio fratello è in galera, e mi chiedevo se magari potevamo organizzare un cocktail di beneficenza per tirar su qualche soldo’. Il problema era che lei gli dava sempre retta – ‘Ah sì, e dov’è ora?’. E lì tagliavo corto: ‘dai Angela, per favore!’”.

Nel 2010 Angela e Toni partecipano insieme a un evento organizzato dalla New York Public Library, che comincia così:

Angela Davis: Good evening.

Toni Morrison: Good evening.

Angela Davis: Hi, Toni.

Toni Morrison: Hi, Angela. […]. So nobody’s moderating us.

Angela Davis: No, we’re just talking.

Toni Morrison: We’re just talking, ooh.

Angela Davis: We’re talking about Douglass, libraries…

Toni Morrison: Literacy…

Angela Davis: Literacy and liberation.

Libraries, literacy and liberation è appunto il titolo e il tema della serata. Douglass, invece, è Frederick Douglass, eroe del movimento abolizionista, schiavo ribelle e poi fuggiasco, che da analfabeta e autodidatta diventa l’oratore più acclamato dall’American Anti-Slavery Society. Predicatore metodista, giornalista e direttore di giornali (The North Star, The Frederick Douglass’ Paper, The Douglass’ Monthly, The New National Era), consulente occasionale di Abramo Lincoln, paladino del suffragio femminile, Douglass è uno scrittore prolifico, soprattutto in materia di autobiografie (ne redige tre, ognuna rieditata più di una volta) . La prima, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, apparsa nel 1845, è un bestseller – recentemente ripubblicato da City Lights in un’edizione (2009) curata da Angela Davis, che proprio a Douglass nel 1969 aveva dedicato due Lectures on Liberation tenute alla UCLA, e ora incluse nel volume.

Nato in una piantagione del Maryland e poi spedito a Baltimora in casa di Hugh Auld, Douglass impara l’alfabeto grazie agli insegnamenti della padrona Sophie, finché il marito decide di vietare le lezioni su pretesto che la lettura avrebbe guastato anche “il migliore negro del mondo”. Da allora in poi si accontenta di chiedere aiuto ai bambini bianchi del quartiere per riuscire a decifrare le parole nuove che non conosce, in cambio regala qualche pezzo di pane. In quegli anni gli capita tra le mani una copia del Columbian Orator, un manuale di scuola che raccoglie scritti di carattere filosofico, e s’imbatte in una sorta di dialogo socratico tra un padrone e il suo schiavo che, perorando giudiziosamente la causa della libertà, riesce alla fine ad essere affrancato. La lettura di questo dialogo gli rivela in maniera crudele e inaspettata l’ingiustizia inumana della propria condizione e lo precipita nella disperazione più profonda. “A volte ho pensato che imparare a leggere era stata una maledizione più che una benedizione. […] Rimpiangevo spesso di non essere un animale. L’esistenza del più infimo dei rettili mi pareva preferibile alla mia […] Pensare in continuazione […] mi tormentava”.

Improvvisamente impara una parola nuova ed è come una rivelazione. Douglass la sentiva pronunciare spesso senza comprenderne il significato, fino a quando, leggendo una petizione pubblicata in un giornale locale, capisce che abolitionism vuol dire ‘lotta contro la schiavitù’. E impara che quella parola esiste perché esiste quella lotta.

Angela Davis: ….I was in jail in New York — I don’t know, did you mention that I was in jail? Some people don’t know.

Angela Davis ricorda la prima scadente biblioteca della sua infanzia a Birmingham, Alabama – una biblioteca per soli neri e naturalmente a corto di libri. Poi c’era la Birmingham Public Library, un imponente edificio in pietra calcarea riservato soltanto ai bianchi. Quindi la sua prima volta nella New York Public Library, nel 1959, da studentessa già iniziata alla filosofia e al marxismo. E infine la biblioteca della New York Women’s House of Detention, dove rimane un paio di mesi subito dopo il suo arresto (il 13 ottobre 1970) prima di essere estradata in California.

Toni Morrison: My first decent job other than scrubbing somebody’s floors at twelve was to be a page in the library.

Toni Morrison in prima elementare è l’unica bambina nera della sua classe e l’unica che sappia già leggere e scrivere, a dispetto delle origini più che modeste della sua famiglia – seconda di quattro figli, il padre saldatore, che per vivere ha imparato a fare di tutto, la madre domestica. A 12 anni trova il suo “primo lavoro decente” in una biblioteca e smette di fare le pulizie dopo scuola per due dollari alla settimana. Il suo compito è rimettere i libri a posto sugli scaffali, ma ci mette troppo tempo perché si ostina a leggerli. Per questo viene rapidamente destinata ad altre mansioni.

Toni Morrison: You could receive the books?

Nei mesi che trascorre in prigione – in tutto sedici, fino al rilascio su cauzione nel febbraio 1972, poco prima della fine del processo che l’avrebbe assolta, a giugno – Angela Davis legge di continuo.

Angela Davis: I could receive the books and I could read the books myself. It was okay for me read them, but don’t share them. And one of them was George Jackson’s book, Soledad Brother, that was not allowed at all, […] so we had these clandestine reading groups, and it kind of reminded me of Frederick Douglass.

Le vite di Angela Davis e George Jackson si intrecciano per poco tempo in un vortice precipitoso di carceri, lotte, amore e morte. A luglio del 1968 Angela entra a far parte del Che-Lumumba Club, il circolo black del Partito comunista di Los Angeles; versa 50 centesimi per la sua prima tessera. L’anno dopo Ronald Reagan, allora governatore della California, chiede e ottiene che Davis venga licenziata dal dipartimento di filosofia della UCLA appellandosi ad una vecchia legge che sanciva l’incompatibilità della sua affiliazione politica con l’insegnamento. L’università esige da lei una conferma o una smentita e Angela sceglie di non rinnegare la propria appartenenza al PC. Nei mesi successivi viene licenziata, reintegrata, poi definitivamente rilicenziata, per colpa del “linguaggio incendiario” (inflammatory language) dei suoi interventi extra-accademici. Non mancano sul campus attestazioni di solidarietà, ma si moltiplicano anche le le minacce di morte; Angela cambia casa tre volte e compagni armati la scortano ovunque.

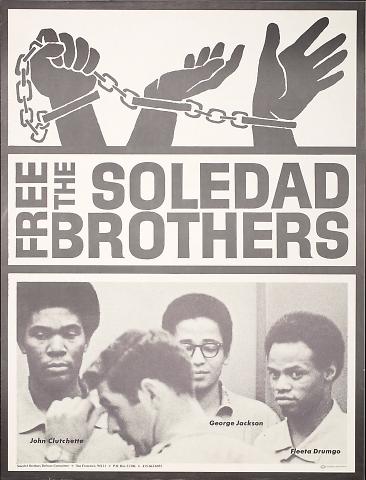

Un giorno le madri di tre detenuti della prigione di Soledad (California) si affacciano a una riunione del Che-Lumumba Club per chiedere aiuto per le sorti dei propri figli. I tre detenuti – George Jackson, Fleeta Drumgo e John Clutchette – sono stati accusati a gennaio del 1970 dell’omicidio di una guardia carceraria picchiata e scaraventata giù dal terzo piano; se condannati rischiano la pena di morte.

Gli avvocati della difesa respingono l’accusa infondata per mancanza di prove, e sostengono che si tratti di una manovra politica per colpire dei militanti dell’ala radicale del movimento nero. Immediatamente viene lanciata una rumorosa campagna di solidarietà per i Fratelli di Soledad, che in poco tempo guadagna l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media. Angela è una delle portavoci del Soledad Brothers Defense Committee.

George, invece, è in carcere dal 1960, da quando aveva 18 anni ed era stato arrestato per un furto di 70 dollari in una pompa di benzina. Aveva passato molti anni in isolamento (sette degli undici che trascorre in prigione prima morire nel 1971) e la maggior parte del suo tempo a leggere. I classici del pensiero rivoluzionario gli alleviano le giornate (“I met Marx, Lenin, Trotsky, Engels, and Mao when I entered prison and they redeemed me“); lo tormenta l’idea che in cella si muoia quasi quanto in un campo di concentramento (“Our mortality rate is almost what you would expect to find in a history of Dachau“). L’adesione al Black Panther Party, la denuncia implacabile delle violenze razziali in carcere e fuori e la scrittura ostinata ne fecero una “figura leggendaria” del sistema penitenziario statunitense (questo il ritratto di Huey Newton, leader delle Pantere Nere, durante la commemorazione funebre), ma anche un detenuto scomodo, destinato a vita breve.

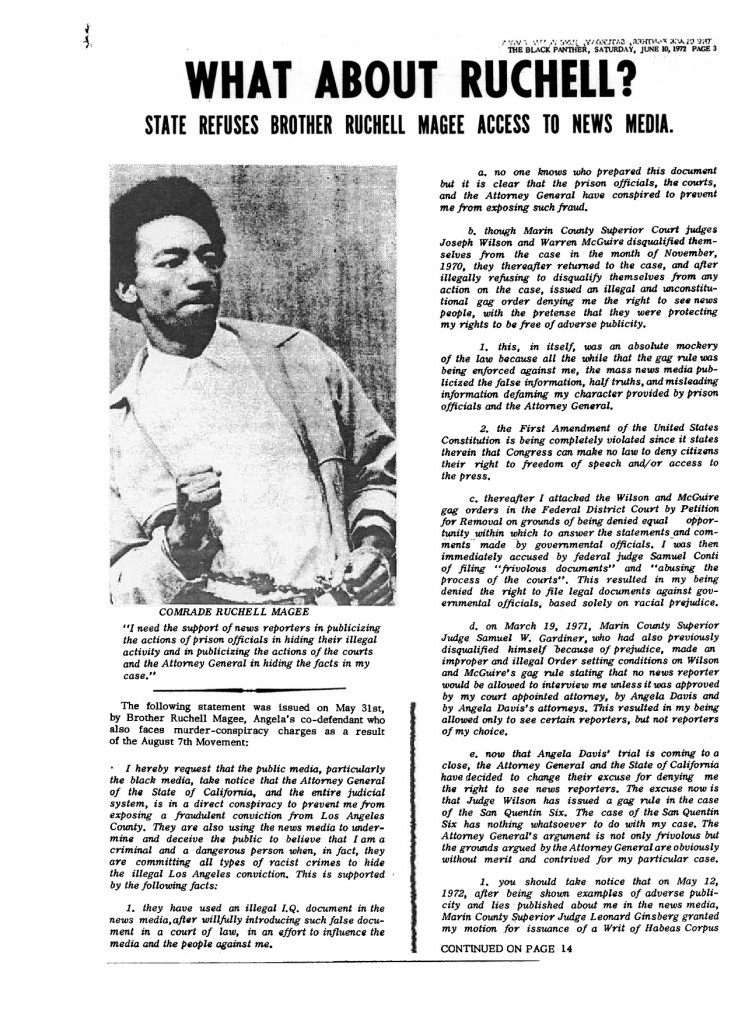

Il 7 agosto 1970, il fratello diciassettenne di George, Jonathan Jackson, entra armato di fucili e pistole nell’aula giudiziaria della Marin County (San Rafael, California) durante un’udienza del processo a James McClain, detenuto di San Quentin accusato, anche lui, dell’uccisione di un secondino. Jonathan consegna le armi all’ imputato e ai testimoni – i due codetenuti Ruchell Magee e William Christmas – e con il loro aiuto cattura cinque ostaggi – il procuratore distrettuale, il giudice e tre giurati – chiedendo, in cambio del rilascio, la liberazione entro mezz’ora dei Fratelli di Soledad. Sfortunatamente viene freddato nel parcheggio di fronte al tribunale dal fuoco della polizia – e con lui il giudice, Christmas e McLain. Dei tre prigionieri sopravvive solo Ruchell Magee, gravemente ferito, che di lì a pochi mesi sarebbe ricomparso sul banco degli imputati accanto ad Angela Davis, accusata nel frattempo di concorso in omicidio e rapimento perché le armi impugnate da Jackson erano state comprate a suo nome.

Free Angela and All Political Prisoner, un documentario del 2013 realizzato da Shola Lynch in collaborazione con la protagonista, ricostruisce tutte le tappe di questa avventura. Nonostante una succinta recensione del New York Times (A Radical Beatified) lamenti il registro agiografico del film, Davis per fortuna non fa la fine di Padre Pio. Piuttosto l’icona stilizzata e bidimensionale dal collo scolpito e la capigliatura afro – quella dei pins, delle copertine di Life o Newsweek e dei manifesti dell’FBI – guadagna finalmente la terza dimensione, attraversando il raggio di un’epoca che segna l’alba e il tramonto dell’ondata più radicale (e più violenta) del Black liberation movement.

Il documentario si conclude con la fine del processo che scagiona Angela da tutte le accuse, accogliendo le sollecitazioni di una mobilitazione planetaria – da New York a Cuba passando per Parigi, ma lascia una questione in sospeso: che fine ha fatto Ruchell Magee. Dopo aver visto il film di Lynch, un anno e mezzo fa, ho cercato di rintracciarne notizie su internet, stentando a credere che la palpitante campagna per la liberazione di Angela Davis l’avesse dimenticato e abbandonato in galera, così.

Magee, in effetti, è ancora in prigione. Dentro dal 1963 per un reato minore – furto e rissa per dieci dollari di marijuana – convertito in una condanna per rapimento, sconta una pena infinita per aver partecipato a quella che poi fu ribattezzata la Slave Rebellion del 7 agosto 1970. Dopo 51 anni di carcere è il prigioniero più lungo e longevo della storia degli Stati Uniti. Che sia sopravvissuto agli ‘anni di piombo’ in cui i detenuti neri rischiavano la vita a uscire di cella e attraversare il cortile, è per certi versi un miracolo.

In un articolo pubblicato a giugno del 1971 ancora sul New York Times, Sol Stern restituisce un ritratto impietoso del trattamento riservato a Magee dai giornalisti dell’epoca: relegato al ruolo di una comparsa senza nome – è quasi sempre solo the other defendant – la sua vicenda giudiziaria viene per lo più ignorata con garbo, mentre tutti i riflettori sono puntati su Angela, le sue mises colorate, il pugno chiuso e fiero con cui saluta entrando in aula. Ruchell, invece, arriva in tribunale in trasferta da San Quentin indossando la divisa grigia ordinaria, rigorosamente ammanettato e scortato dalle guardie che, come da copione, dopo averlo fatto accomodare lo incatenano alla sedia.

Tra le cose più recenti che circolano sul suo conto ho trovato ben poco: un sito anarchico di Denver che riporta la data dell’ultimo dei suoi traslochi carcerari (marzo del 2013) e il nuovo indirizzo (Ruchell Cinque Magee # A92051 D-5 #1 P.O. Box 4670 Lancaster, CA 93539); un testo di commemorazione di Mumia Abu Jamal; un breve file audio registrato durante non so quale udienza linkato sul Freedom Archive e riprodotto su youtube; un suo comunicato del 2005; un blog che consiglia di inviargli messaggi di solidarietà il 17 marzo in occasione del suo compleanno all’indirizzo aggiornato, quello della Lancaster Prison in California; e l’edizione kindle di No Struggle No Progress. Ruchell Cinque Magee Speaks: A Critical Interview on the Marin Court House Shoot-out (un libretto di prossima uscita edito da Black Panther Party Press e curato da Gwendolyn Kennedy). E ancora qualche vecchia foto, e qualche vecchio articolo di giornale. Poi, a sorpresa, un pezzo di questa estate di Kiilu Nyasha, ex Pantera nera e giornalista del Sun Reporter, una testata locale di San Francisco e della Bay Area, che aveva intervistato Ruchell nell’estate del 1971 dopo una delle udienze preliminari. “I found him to be soft-spoken, warm and a gentleman”, ricorda Nyasha. E riporta le sue (poche) parole di allora: “My fight is to expose the entire system, judicial and prison system, as a system of slavery. This will cause benefit not just to myself but to all those who at this time are being criminally oppressed or enslaved by this system”. Per questo Ruchell sceglie Cinqué come nome di battaglia, in ricordo dello schiavo originario della Sierra Leone, Joseph Cinqué, che guidò l’ammutinamento della nave Amistad (1839) e fu poi assolto nel 1841 insieme agli altri ribelli dalla Corte Suprema del Connecticut, che riconobbe la legittimità del loro gesto di rivolta per la libertà.

In carcere Magee impara a leggere, scrivere e a conoscere il codice penale. Diventa il consulente legale di alcuni compagni di prigione e guadagna nel tempo il diritto di difendersi da solo, che in prima battuta gli era stato negato su pretesto di un QI troppo basso (78) misurato in cella. Riesce a farsi assolvere dall’accusa di concorso in omicidio denunciando vizi procedurali e false trascrizioni di testimonianze. Finora non gli è mai stata concessa la condizionale. Attualmente sconta due condanne – rapimento e rapimento per estorsione – a causa delle quali continua a rimanere in carcere. Da oltre 50 anni.

A un certo punto, durante il processo contro Angela Davis, l’accusa tira fuori dal cilindro le cosiddette love-letters che lei e Jackson si sono scambiati durante qualche mese. La storia di queste lettere è complicata e controversa. Il tribunale ne registra agli atti quattro: tre che risalgono a giugno del 1970, ripescate nell’appartamento di Davis a Los Angeles dall’FBI, e un testo più lungo di 18 pagine – the diary per la Corte – datato 8 luglio – 5 agosto 1971, che viene ritrovato nella cella di Jackson dopo la sua morte. La difesa di Davis respinge fin dall’inizio la proposta del procuratore Harris di contemplare questo materiale, ritenuto irrilevante ai fini del giudizio. In particolare viene contestata l’opportunità di prendere in considerazione il diario di Angela, posteriore di un anno rispetto ai fatti incriminati, che il giudice Harnason decide tuttavia di includere ed editare personalmente. L’accusa spera di poter documentare una passione ingovernabile che avrebbe dovuto indurre la giuria a sposare l’ipotesi del crimine commesso per amore. Le lettere vengono lette in aula ad alta voce; Angela all’apparenza è impassibile, mentre gli avvocati dei due schieramenti combattono una ridicola battaglia filologica sul senso letterale vs. metaforico di alcune delle parole di Davis (per esempio queste: “My love, your love reinforces my fighting instincts. It tells me to go to war”). Altre lettere spuntano il 14 ottobre del 1975 su City, una rivista di San Francisco rilanciata da Francis. F. Coppola a cavallo degli anni Settanta e destinata a estinguersi nel giro di poco tempo nel 1976. Le lettere dal carcere di Jackson (a Davis, a sua madre Georgia, all’avvocata Fay Stender e a tanti altri) vengono pubblicate nel 1970 da Random House nella raccolta Soledad Brother. The Prison Letters of George Jackson che comprende tutta la sua corrispondenza dal 1964 in poi. Insieme a Blood in my Eye, pubblicato postumo, è il suo testamento privato e politico. Un “poème d’amour et de combat” secondo Jean Genet, che scrive la prima prefazione al libro. Nel 1994 Jonathan Jackson Jr., nipote di George e figlio di suo fratello Jonathan, nato otto mesi e mezzo dopo la morte del padre nella sparatoria del 7 agosto, scrive una nuova prefazione al volume. Ricorda di aver cominciato a frequentare i tribunali quando era ancora in fasce e di esser stato il più giovane destinatario delle lettere dal carcere di suo zio: “During George’s numerous trial appearances for the Soledad Brothers case, Mom would lift me above the crowd so he could see me. Consistently, we would receive a letter a few days later”.

Davis e Jackson si incontrano di persona molto rapidamente nella primavera del 1970. Lei aveva assistito alle udienze preliminari del processo ai Soledad Brothers, ma fino ad allora non aveva mai avuto occasione di parlare con lui. Dopo quel primo incontro cominciano a scriversi. L’anno successivo, quando ormai anche Angela è in carcere, si ritrovano in presenza dei rispettivi legali l’8 luglio 1971 nella mensa della prigione della Marin County. Ci sono anche gli altri Fratelli, Ruchell Magee e i loro avvocati. Non è un pranzo di gala, ma una riunione preparatoria alle prossime tappe del processo a Davis e Magee. George è incatenato e ammanettato. Il diario di Angela risale ai giorni successivi a questa data. Di lì a un mese Jackson viene ucciso in circostanze poco chiare: una guardia gli spara mentre – così vuole la mutevole versione ufficiale – tenta di scappare con una pistola in mano dalla prigione di San Quentin dopo aver innescato l’ennesima ribellione/sparatoria tra guardie e detenuti (e l’arma che impugna, ancora una volta, sarebbe stata acquistata e registrata a nome di Angela Davis).

“No Black person, ha scritto James Baldwin, will ever believe that George Jackson died the way they tell us he did.”

***

La corrispondenza tra Davis e Jackson è intermittente e irregolare, per ovvie ragioni. Quelli che seguono sono frammenti sparsi, che non rispettano un ordine cronologico né forse un filo logico. (I corsivi sono miei). I testi in versione integrale si trovano qui:

– George Jackson, Soledad Brother: The Prison Letters of George Jackson, Chicago Review Press 1994.

– Bettina Fay Aptheker, The Morning Breaks: The Trial of Angela Davis. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1976.

– The prison love letters of Angela Davis to George Jackson, in City, October 14, volume 9, number 14.

***

***

George: Dearest Angela, I’m thinking about you. I’ve done nothing else all day. This photograph that I have of you is not adequate. Do you recall what Eldridge said regarding pictures for the cell? Give Frances several color enlargements for me.

Angela: I think I was a sort of embarrassed when your mother and sisters first told me that you were in love with me. You said something you fell in love with a picture. I thought then you had probably fallen upon a picture which made me look better of my actual appearance…

George: Should you run into Yvonne [Angela Yvonne Davis], tell her that I love her also and equally. Tell her that I want to see her, up close…. make her understand that I want to hold her (chains and all) and run my tongue in that little gap between her two front teeth. (That should make her smile.)

Angela: Correct theoretical analysis does not presently constitute the movement’s forte. Generally speaking there is no great lack of spontaneity because there is no great lack of provocation from the enemy’s side….But there is a profound deficiency…a fundamental problem: strategy and tactics. The lazy become either revisionists or anarchists. Well-worn paths of the past which are embarked upon as a a consequence of succumbing to that bourgeois disease of historical amnesia.

George: Dear Angela, I think about you all of the time. I like thinking about you, it gives me occasion for some of the first few really deeply felt ear-to-ear grins.

Angela: I had left my cigarettes in the car. Jon[athan Jackson] said, “Stop smoking”. I stopped. First time in eleven years I have spent eleven hours without a cigarette. Meanwhile a pipe hangs out of my mouth. It serves the purpose.

George: And I do want Lenin, Marx, Mao, Che, Giap, Uncle Ho, Nkrumah, and any Black Marxists. Mama has a list. Tell Robert to provide money for them, and always look for the pocket editions, all right?

Angela: I wish I could touch you, we could touch each other here and now.

George: Angela, I am certain that they plan to hold me incommunicado. All of my letters except for a few to my immediate family have come back to me with silly comments on my choice of terms. The incoming mail is also sent back to the outside sender.

Angela: The reign of barbarous capitalist society could not have been secure without the continued subjugation of Black people (and they would use any means necessary). “Divide and Conquer”. It never fails. Rape the black woman and make the survival of the race dependent on that vicious rape. …Pound into the mind of the Black male that his superiority, his manhood has been diminished, has been irreparably damaged by the female of the race.

George: It’s 12:45 A.M., June 5, and I love you twice as much as I did yesterday. It redoubles and double redoubles. I’m using the night-light in front of my cell to write this. You may never read it. I make this covenant with myself I’ll never again relax. I’ll never make peace with this world as long as the enemies of self-determination have the running of things.

Angela: It’s very late – my eyes are closing. Perhaps I’ll pursue those ideas tomorrow. For the moment I will unleash my thoughts and allow them to go in their distinctive directions toward wild wanderings, phantasies.

George: I think of you all the time. ….Is there anything sentimental or otherwise wrong with that? There couldn’t be….I’m not a very nice person. I’ll confess out front, I’ve been forced to adopt a set of responses, reflexes, attitudes that have made me more kin to the cat than anything else, the big black one. For all of that I am not a selfish person. I don’t think so anyway, but I do have myself in mind when I talk about us relating. You would be the generous one, I the recipient of that generosity. They’re killing niggers again down the tier, all day, every day.

Angela: I’m very glad, I love you. Hasta la victoria, siempre, Angela

George: Should we make a lovers’ vow? It’s silly, with all my tomorrows accounted for, but you can humor me. Power to the People! George

Angela: Concerning non-violence: the spectre of Sharpesville, South Africa – thousands machine-gunned, kneeling on the streets, protesting apartheid, non-violently. Non violence as a philosophy is a philosophy of suicide.

George: When generalizing about black women I could never include you in any of it, that is not complimentary. But my mother at one time tried to make a coward of me, she did the same with Jon. She is changing fast under crisis situation and apocalyptic circumstance. John [Clutchette] and Fleeta [Drumgo]’s mothers did the same to them, or I should say tried. And so did every brother’s mother I’ve ever drawn out. I am reasonably certain that I can draw from every black male in this country some comments to substantiate that his mother, the black female, attempted to aid his survival by discouraging his violence or by turning it inward. The blacks of slave society, U.S.A., have always been a matriarchal subsociety. The implication is clear, black mama is going to have to put a sword in that brother’s hand and stop that “be a good boy” shit.

Angela: Concerning Black Women: I’m convinced that the solution is not to persuade the Black woman to relax her reins on the Black male but to translate the “be a good boy” syndrome into a “take a sword in hand attitude”….To take our first step towards freedom we, too, must pick up the sword.

George: In our last communication I made a statement about women, and their part in revolutionary culture (people’s war). It wasn’t a clear statement. I meant to return to it but was diverted. I understand exactly what the woman’s role should be. The very same as the man’s. Intellectually, there is very little difference between male and female. The differences we see in bourgeois society are all conditioned and artificial.

Angela: Since I received word that you had, if only tentatively, placed me in the adversary camp, so many other things around me have crumbled, but I don’t think this is an appropriate time to bother you with all the details of my troubles. … Even on this level of communication, I feel extremely uncomfortable. I don’t love you less — that’s something beyond my control. But I just can’t go on like this. …I guess I really was angry when I wrote this letter of the 16th. The anger has more or less subsided, although I essentially feel the same things I expressed in that anger;… If someone sees you tomorrow, please send back some word. I love you, but do you feel the same as before?

George: Dear Angela, I sincerely hope you understand this situation here with me, the overall thing I mean, you probably do. I don’t want to be bash with you, the relative levels of our insecurity are too disparate for me to dwell on feelings, the warm, very personal, elemental thing. I can never express it in this form anyway, but I want you to know, and then we can get on with the work.

Angela: I hope you are feeling better than I. Send some message today before things deteriorate any further. I love you George.

Comments are closed.

Pezzo strepitoso.

Bellissimo, Jamila. Grazie davvero. George: Should you run into Yvonne [Angela Yvonne Davis], tell her that I love her also and equally. Tell her that I want to see her, up close…. make her understand that I want to hold her (chains and all) and run my tongue in that little gap between her two front teeth. (That should make her smile.). Di nuovo : bellissimo!

Bellissimo articolo! Pieno di informazioni. Grazie.

che storia/e formidabile/i

inciso mio: l’attivismo afro-americano ha affidato tanto alla potenza delle storie esemplari, finendo a volte per trascurare chi ha scelto vie meno autorizzate o più trasversali e transrazziali (penso, per stare nel mio campo, a Phyllis Wheatley, a cui non è stato perdonato di *non* aver scritto una autobiografia, o a Zora Neale Hurston, criticata, tra le altre cose, per aver voluto due protagonisti bianchi nel suo Seraph on the Suwanee), finendo, forse, per stare al gioco del super-individualismo identitario statunitense… lo dico perché mi pare possa essere cosa utile, questa, per chi fa resistenza (e) critica (il non lasciarsi completamente assorbire dalla forza di una narrazione, dico, in questo caso quella dell’ognuno-si-fa-da-sé degli USA)

Ottimo inciso, Renata.

Tra l’altro, aggiungo, il mito americano di “chi ce la fa” contro ogni avversità (Angela Davis, in fondo, “ce l’ha fatta”) viene qui evidenziato dal passaggio di Jamila sul personaggio davvero tragico di Ruchell Magee. Lui non ce l’ha fatta. Ed è stato dimenticato da tutti.

Grazie per questo racconto puntuale e sentito! E concordo in pieno con Renata e Gianni: d’altronde anche la parte afroamericana della società USA, per quanto antagonista, si nutre degli stessi miti e modelli.

che bellissimo pezzo, Jamila! complimenti!

[e poi, questo:

Angela: It’s very late – my eyes are closing. Perhaps I’ll pursue those ideas tomorrow. For the moment I will unleash my thoughts and allow them to go in their distinctive directions toward wild wanderings, phantasies.

George: I think of you all the time. ….Is there anything sentimental or otherwise wrong with that? There couldn’t be….I’m not a very nice person.]

Molto interessante, complimenti.

grazie a tutti i commenti

Renata e altr*: avete ragione sulla questione delle storie esemplari che, proprio per il fascino che esercitano, rischiano di restituire una narrazione della storia afro-americana che sa di staffetta eroica tra grandi uomini e grandi donne che ce l’hanno fatta, oscurando le tracce di chi non ce l’ha fatta o non ha voluto trasfigurarsi in una storia esemplare (come invece ha fatto F. Douglass con le sue tre autobiografie…). Per questo ho provato a inserire la vicenda di Angela Davis dentro un intreccio di altri nomi e altre vicende dimenticate o comunque meno note: per ricordare le storie dei vinti (tendenzialmente morti ammazzati o seppelliti vivi), ma anche per tentare di mostrare – non so se ci sono riuscita, ma ci riproverò e continuo a studiare– l'”economia politica” di quella che è stata la strategia di lotta dell’ala radicale e armata del movimento black dell’epoca in cui il tasso di sterminio delle forze in campo è stato elevatissimo (grazie a prigioni e mattanze, grazie al Cointelpro dell’FBI, alle lotte fratricide interne al movimento, all’infiltrazione della droga ecc).

Ovvio che dentro al tentativo di raccontare alcune di queste cose ci sono anche la mia personale fascinazione adolescenziale, fin troppo scontata, per la storia esemplare di Angela (denti divaricati compresi..), per quella di George, e una specie di ossessione triste per Ruchell Magee che mi perseguita da quando ho visto il film di Lynch. In ogni caso appunto vorrei poter raccontare altre storie e altri pezzi di storia che con si limitino solo a quel periodo là. Sarebbe bello saperne di più delle autrici che cita Renata e che io ignoro….

Oggi, grazie alla pagina fb di Saviano, ho scoperto questa storia che sarebbe probabilmente passata senza fare il giro dei giornali del mondo (e lì perdendo pezzi, specie su quelli italiani) se non fosse stato un caso di ingiustizia così mostruoso. La storia di tre ragazzi neri di Cleveland appena maggiorenni condannati per omicidio prima alla pena di morte e poi all’ergastolo: sulla base di una sola testimonianza di un ragazzino tredicenne che dopo quasi quarant’anni ha confessato di essersela inventata e di non aver mai ritrattato per indimidazioni da parte della polizia.

Vi allego alcuni articoli, vale la pena leggere tutti i dettagli.

https://www.law.umich.edu/special/exoneration/pages/casedetail.aspx?caseid=4553

http://www.clevescene.com/cleveland/what-the-boy-saw/Content?oid=2598138

ps. se questa è una storia a lieto fine, io sono Babbo Natale