Selfie: Beppe Sebaste

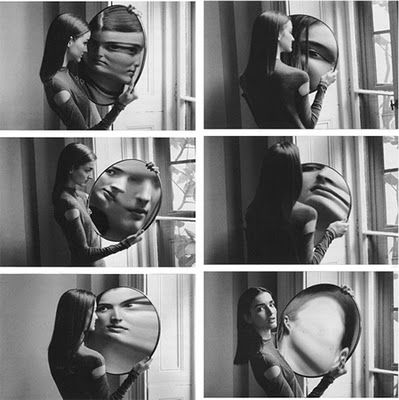

Sono molto lieto di ospitare qui alcune pagine del nuovo romanzo di Beppe Sebaste. FALLIRE. Storia con fantasmi sarà pubblicato su Amazon tra una settimana circa. Si tratta, com’è scritto nel comunicato stampa, “di un gesto critico nei confronti dell’attuale politica editoriale. Come se la letteratura dovesse, anche suo malgrado, uscire dall’editoria “classica” cui appartiene per avventurarsi come uno spettro nell’immaterialità del libro on line. Ed è proprio di fantasmi che questo libro ci parla – fantasmi psichici e sociali, scrittori fantasma.” I miei auguri sono tutti per lui. effeffe L’immagine che ho scelto è intitolata Dr. Heisenberg Magic Mirror of Uncertainty, 1998 © Duane Michals

FALLIRE. Storia con fantasmi

di

(introduzione e inizio primo capitolo)

Quando eri ragazzo era naturale che i giovani fossero giovani, e che i vecchi fossero vecchi. I vecchi erano sempre stati vecchi e i giovani sarebbero sempre stati giovani. (Anche gli adulti erano vecchi, però di meno).

Il mondo era eterno.

Poi si è rotto, come un giocattolo. Come la pellicola di un film durante la proiezione.

Non è avvenuto di colpo, come uno strappo. Succede poco alla volta, ma quando te ne accorgi è sempre troppo tardi. Non serve dire “i giocattoli si rompono”, non puoi comprarne un altro.

Tra le crepe scricchiolanti di ciò che resta del mondo, i giovani restano ragazzi anche da adulti, i vecchi muoiono o sono già morti, altri ragazzi arrivano non si sa da dove.

È sempre stato così, dicono, ma non è vero. Le cose e le persone hanno perso la loro durata. Anche il tempo non ha più durata.

Le luci del cinema sono quasi sempre accese. I film non sono fatti di pellicola, ma di una sostanza immateriale.

Tu però non sei giovane né vecchio.

Non sono niente, dici, non sono nessuno.

°°°°°°°°°°°°°

Ti trovi a Venezia fuori stagione – due cose che vanno molto bene insieme – ospite della Biennale d’arte. Si presenta un film intitolato Io è un altro, e devi parlare di “arte e disabili”. Non era un caso che il seminario si tenesse di fronte all’isoletta di San Servolo, dove c’era il manicomio e adesso c’è un museo dei suoi “resti”, e la Fondazione Franco Basaglia.

Non esiste un’arte dei disabili, dici, ma la disabilità è spesso un’arte. Non occorre essere disabili per essere disabili, né per essere artisti, e non c’è bisogno di essere artisti per non essere disabili; ma hanno entrambi, disabili e artisti, delle abilità speciali, compresa la propria ineguagliabile disabilità.

L’indomani, passeggiando nel parco della mostra così simile a uno zoo coloniale, poco dopo la Ruota del destino del tuo amico Christian Boltanski nel padiglione francese (un samsara di tubi Innocenti lungo i quali scorrono volti di neonati polacchi e di defunti svizzeri) t’imbatti in un’installazione dal titolo Feuilleton, nel padiglione del Belgio.

Dei video-schermi alternano immagini di fatti di cronaca, politici, gente famosa, luoghi pittoreschi, animali feroci. News, clichés. Su di esse è proiettata la mano dell’artista mentre traccia segni e forme senza alcun rapporto con le fotografie che scorrono, che copre anzi parzialmente in un delicato conflitto con esse, un’impari ma ostinata competizione con le immagini ufficiali del mondo.

Le pennellate dell’artista, tocchi di colore lievi come farfalle, si stagliano fragili nel monitor sullo sfondo di quell’imponente rumore visivo di “notizie” che, raramente belle da guardare, hanno un potere ipnotico simile alle scene di un thriller su cui si capita per caso senza conoscere la trama.

La trama di quelle immagini invece – alcune, stampate e ingrandite, erano appese a una parete – era semplicemente la realtà, ovvero quello che accade secondo la testimonianza dei media (il fatto che siano i media a creare ciò di cui danno testimonianza è un altro discorso): non serve dire «non guardo la tv», «non leggo i giornali», «non vado su Internet» (tu la televisione non la possedevi da anni malgrado i bollettini di pagamento che ricevevi, non avevi neanche il decoder messo in vendita dal fratello del Presidente del Consiglio, senza il quale era impossibile vederla), perché nessuno può dichiararsene immune. Quelle immagini ci influenzano come un virus, rimbalzano per mille traiettorie e penetrano dentro di noi, le riconosciamo, le possediamo, ne siamo posseduti. Ripensandoci, forse era giusto che tutti pagassero un tributo, anche chi la tv non ce l’ha – un’imposta, appunto, sulla “realtà”.

Lo stesso valeva per le parole, riguardo alle quali provavi da tempo il claustrofobico timore che alla fine sarebbero rimaste solo quelle scritte sui giornali, sulle insegne pubblicitarie, sulle scatole di cereali o di detersivi, nei gialli e nei romanzi a trama – insomma solo le parole finalizzate a uno scopo, gli slogan e le parole pubbliche.

Guardando Feuilleton, opera dell’artista Angel Vergara, ignoravi se la storia romanzesca a cui alludeva il titolo fosse quella impersonale macinata sullo sfondo o se, viceversa, consistesse dei gesti singolari e quasi evanescenti della gente – la mano, i colori e i sogni dell’artista che in qualche modo ci rappresentano. Capivi però che era su quelle immagini del mondo diffuse dai monitor, su quel rumore e visore continui, che la vita trascorre ogni giorno; che qualunque cosa uno pensa, scrive, immagina o dipinge, è su quella ineliminabile tela di fondo che la continua a fare e immaginare[1].

Il che rispondeva almeno in parte a una tua domanda frequente: perché dovevi venire a sapere quello che non avevi nessuna voglia di sapere, che anzi ti ripugnava sapere.

Fu mentre riflettevi a queste cose che all’improvviso, richiamato dalle urla, esci nei giardini e vedi una belva – una grande, stupefacente tigre – che correva tra i padiglioni coloniali della Biennale di Venezia, come se fosse uscita da un dipinto o scappata da un altro mondo. Avrebbe di sicuro aggredito e sbranato un gruppo di bianchi turisti americani, e una signora di Milano, se dal padiglione di un Paese dell’Asia non fosse uscito con arco e faretra (facevano parte di un’installazione ispirata alla memoria e all’iconografia del Mahabharata), un uomo che assomigliava moltissimo a Arjuna, arciere ed eroe spirituale dell’antico poema epico indiano. Il quale, tendendo la corda con incredibile forza e calma, scoccò una dopo l’altra – incantandoti col vigoroso suono d’arpa dell’arco vibrante – una miriade di frecce dorate che mirarono non a uccidere la fiera ma a formarle intorno, quasi ricamandola nell’aria, una specie di gabbia che immobilizzò la tigre, finché vennero a prenderla degli strani, compìti guardiani dal capo coperto.

Così com’era apparso l’uomo sparì, non prima però di venire verso di te e affidarti, con tua grande meraviglia, il suo arco e la faretra. I quali, non appena furono nelle tue mani, rimpicciolirono magicamente fino a diventare miniature, tascabile come un portachiavi. Avvenne tutto in un baleno. Per ovvie ragioni avevi dovuto raccontare molte volte questa storia: ogni volta la gente faceva fatica a crederci, ma aveva il merito di interrompere il tono un po’ saggistico delle tue osservazioni in questo inizio di romanzo.

In quel periodo leggevi solo classici – il Mahabharata, Omero, Dante, Stendhal, Richard Brautigan. Per anni avevi scritto sui giornali, ma avevi smesso di farlo. Ti era impossibile scrivere e pubblicare parole di cui fossi sicuro che non avresti provato vergogna subito dopo, o che non sarebbero state annullate immediatamente nel rumore di fondo, insieme a tutte le altre che sgomitano nella semiosfera come batteri, come pezzi di plastica nelle discariche. (O, viceversa, che non fossero così presuntuose da ignorare il dissolversi di Tutto, quindi anche di se stesse, nella Grande Discarica all’orizzonte).

Per dire la verità, non t’importava niente delle cose che prima ti interessavano. Stare in un posto invece che in un altro ti era indifferente, non abitare da nessuna parte sarebbe stato l’ideale. Se qualcosa avevi imparato, era che “desiderare” significa essere perduti. Avresti volentieri ricominciato da capo in una casa in cui tornare, una casa nuova dipinta di fresco – azzurro, giallo, rosa – ma tornare dove, ricominciare che cosa? Stavi con una donna, le volevi bene, vi eravate lasciati, vi eravate ripresi, vi capivate poco, vi davate tristezza e allegria, non capirti con un’altra donna e volervi bene con tristezza sarebbe stato uguale, e la stessa cosa valeva per gli amici – tutto era intercambiabile, era questo il Male. Non c’era niente di eroico nei giornali – i razzi, le autobombe, i massacri, le riforme – li sfogliavi e li gettavi nel cassonetto. La parola «opportunità» ti dava il vomito, non volevi arrivare in nessun porto, né raccogliere i frutti delle tue eventuali buone azioni. Ti commuovevano i cani, odiavi le cornacchie, amavi i pappagalli verdi che strillavano volando intorno alle tue finestre come se fosse l’India. Il rumore e il gesto di un’aspirapolvere in una casa, e quello più insensato di una lavatrice che gira, ti deprimevano al punto che dovevi uscire. Ti piaceva toglierti le scarpe e tagliarti le unghie dei piedi all’aperto, ti piaceva leggere le storie che non avresti mai saputo scrivere, ti piaceva crederci fino alle lacrime. Ma non avresti mai creduto a qualcuno che, come hai fatto sopra, annunciasse di «dire la verità».

L’installazione Feuilleton ti ricordò un’altra opera, La Pressa, un dispositivo inventato e costruito dall’artista Ciriaco Campus: una macchina rumorosissima che letteralmente piega e schiaccia, una alla volta, migliaia di immagini della storia politica, sociale, culturale e di costume degli ultimi cinquant’anni, ricaricabili e ricambiabili.

Lo stesso anno in cui il suo autore realizzava in un emporio di elettrodomestici a Roma una video-installazione dal titolo 100 presse x 100 televisori e rumore di pressa per 188 frigoriferi, 32 cucine, 155 lavatrici, 39 microonde, 58 ferri da stiro, 43 computer, 108 cellulari, 21 asciugacapelli, 42 videocamere e altro – mettendo in funzione contemporaneamente televisori di tutte le dimensioni con un rumore assordante di fabbrica – la Pressa venne esposta nella bianca teca di marmo dell’Ara Pacis durante un congresso di semiologi.

Era un’opera radicale, intensa, sgradevole. Sembrava la traduzione di un canto dell’Inferno. Che venisse valorizzata da esperti di semiotica delle immagini non ti stupì, avevano forse intuito che si trattasse della rappresentazione di una condizione di dannati a loro prossima – l’inferno dei semiologi non potendo che essere congruente al dominio della comunicazione su cui si fondava la bruttezza del presente.

L’opera che ti aveva attratto a Venezia aveva un ritmo meno drammatico, una malinconica sfumatura di speranza, con quei disegnini che si rimodellavano di continuo come le figure animate di plastilina nella vecchia pubblicità del Fernet Branca. Sembrava più un Purgatorio che un Inferno. E il Purgatorio, si sa, è la vita stessa, venata di nostalgia.

Quei disegni a colori erano come una storia a puntate sullo sfondo dei Grandi Eventi (o grandi opere), elegia degli sforzi che ognuno fa per tirare avanti, costruirsi ogni giorno un racconto credibile e vivibile della propria singolare esistenza sul fondo brulicante di immagini alienate (il Grande Moloch, aveva scritto Allen Ginsberg). Nel tentativo non dichiarato di oscurare il potere di quelle immagini, i guizzi colorati dell’artista sembravano farfalle svolazzanti che volessero impedire, con la gratuita bellezza delle loro ali, il bombardamento di un B52.

(E perché no?)

Scrivere era la stessa cosa, almeno nei suoi esiti migliori: fermare una bomba con un fiore. Non necessariamente il fiore vero che in alcune storiche fotografie una ragazza offre a soldati armati con l’elmetto, perfino a un carrarmato; ma la parola «fiore», un fiore scritto a mano, in corsivo, come la rosa che è la rosa è la rosa è la rosa di Gertrude Stein. Costruire nuovi sfondi su cui vivere e demolire gli orizzonti fasulli e i muri di carta che il Potere in ogni epoca allestisce – pur essendo sempre possibile il dubbio che quel potere e quella carta siamo sempre già noi, chiedersi cioè se siamo noi quelli già raffigurati sul muro nell’atto di sfondarlo con la testa, quelli che guardiamo mentre ci prepariamo nuovamente a farlo.

Una delle immagini ingrandite in Feuilleton era il volto insanguinato dell’allora primo ministro italiano Silvio Berlusconi, la sera del 13 dicembre 2009 in Piazza del Duomo a Milano.

Ricordavi il primo istante in cui avevi visto quelle foto perché, vedendole, avevi provato paura.

[…]

[1] Salvo che non fosse l’inverso, che quell’installazione fosse il prototipo di una macchina per vampiri psichici, dispositivo per risucchiare idee e paure della gente e metterle in circolazione come immagini, secondo le esigenze della Sicurezza – cioè del Mercato. Macchine così, pensavi, sono forse sparse ovunque, camuffate da oggetti estetici e d’intrattenimento, ma anche da persone in carne e ossa…

Un Post, Scritto come Mode d’emploi

Per molti versi la situazione della letteratura e dell’editoria che la dovrebbe rappresentare assomiglia a quella della politica. Anche le “larghe intese” – la fusione di cui si parla tra Mondadori e Rizzoli – saranno servite. Ma ho in mente altro, e precisamente il ruolo sempre più invasivo del marketing, criterio e pensiero unico.

Alcuni mesi fa ho letto una lucida sintesi di Antonio Paolacci (già editor in passato di una piccola casa editrice), scritta a nome della neonata associazione editoriale Progetto Santiago. Non entro nel merito delle loro proposte, ma ripropongo alcune frasi di quel documento:

“Concepite come aziende interessate al profitto, molte case editrici importanti da qualche anno affidano a consulenti di marketing e comunicazione anche le proprie scelte artistiche, culturali e letterarie. Sono diventate così aziende che, per aumentare i guadagni, mirano al cosiddetto “pubblico di massa”, di certo più numeroso, ma anche, per definizione, meno interessato alla lettura. Tali strategie sono oggi dominanti nell’intero mercato editoriale. In più, fenomeni quali l’aumento delle librerie di catena o le modifiche del sistema distributivo schiacciano tanto i librai quanto gli editori indipendenti. La reperibilità dei titoli in libreria e la loro divulgazione a mezzo stampa (recensioni e consigli di lettura sui media) dipendono ormai quasi esclusivamente da esperti di vendite quali distributori e librerie di catena, oltre che da accordi economici tra alcuni editori e la stampa (pubblicità, più o meno esplicita) e tra alcuni editori e librerie (affitto degli scaffali, degli spazi pubblicitari, delle vetrine). Tuttavia, i lettori restano in gran parte convinti che la maggiore visibilità in libreria o nei media sia dovuta a una maggiore qualità dei libri più in vista. L’idea di scrittore e quella di editore si stanno gradualmente perdendo: a entrambi non sono più richieste professionalità, originalità, competenza, ma solo le capacità necessarie a imporsi in un mercato concepito per non-lettori…”

Sono frasi molto vere. La crisi dell’editoria sarà anche economica, ma è soprattutto culturale: la logica del marketing ha sostituito ogni altro codice e strategia, proprio come nella politica – il cui estremo scandalo non è la corruzione, ma il sottoporre preventivamente a un sondaggio le idee e i programmi per scegliere poi quelli da adottare. Nell’editoria, affidare a esperti di marketing le scelte editoriali è ovviamente nefasto per il destino di quella pratica e universo di linguaggi e testi che si chiama “letteratura”, che resta pur sempre uno dei non disprezzabili esiti (non sono poi tantissimi) dell’umana esperienza e Storia.

Nell’editoria di oggi, nell’orizzonte generale dello scrivere e del pubblicare (che non sono sinonimi), c’è quindi una solitudine immensa dell’autore, il quale, nella generale alienazione e sofisticazione del mondo editorial-letterario, ignora perfino la qualità stessa della propria scrittura, nonché le ragioni per cui viene (o no) pubblicato.

Qualche anno fa, in una memorabile lettera al direttore della Repubblica sulla rimozione della cultura in Italia, il regista Bernardo Bertolucci chiedeva, contro le censure e le autocensure imperanti: “un film come Novecento sarebbe possibile oggi, nella sua libertà, nella sua utopia produttiva, nella sua megalomania, nell’estremismo delle sue contraddizioni? […] Mi torna in mente anche Salò, l´ultimo Pasolini, girato negli stessi mesi e a poche decine di chilometri, film atroce e sublime. Sarebbe possibile oggi Salò?” [Seguì un mio pezzo, su l’Unità e su aprileonline, intitolato “Intellettuali da marketing”, ripreso col titolo “Politica significa immaginare” qui, insieme all’intervento dell’amico Bertolucci].

Credo che oggi l’area di ciò che non risulta possibile fare, produrre e pubblicare si sia ampliata a dismisura. Quello che manca rispetto al passato (per es. gli anni Settanta) è però un’area di sperimentazione condivisa, un’officina variegata della controcultura che sopperisca alla censura, al restringimento dell’orizzonte del dicibile e del visibile. Quello che manca forse, ed è il dato più drammatico, è una comunità. Non credo possa esistere letteratura senza comunità, credo anzi che lo “spazio letterario” sia esattamente il luogo fondativo della vita comune, ciò che crea e popola moltitudini, comunità plurali.

Tutto questo è per me la necessaria premessa per qualcosa che voglio annunciare: la decisione di affidare all’universo del web, il mio nuovo libro, se si chiama ancora così, un romanzo alla mia maniera. Il quale, da quanto mi pare di capire, e per usare il linguaggio in vigore, sembra essere troppo letterario (cioè troppo se stesso, non abbastanza snaturato da risultare commerciale e liquido, troppo imprevedibile, troppo poco markettaro (da marketing), troppo isolato, troppo per i cazzi suoi, troppo poco apparentabile ad altri dieci o quaranta o centoventi titoli già collaudati, per risultare facilmente pubblicabile.

È buffo, ci si sente un po’ dei fuorilegge, dei fantasmi, dei clandestini (che è poi il sentimento di cui parla il mio libro e che attraversa tutte le sue pagine). Come se la pratica della letteratura fosse messa al bando, condannata cioè a vivere nella banlieue. Ma sono i margini che fanno la pagina, diceva un filosofo. Penso anche alle molte case editrici i cui libri sembrano specie di tombe della scrittura alla deriva, o condomini in cui si vive come dentro loculi, e mi viene lo sconforto. Penso a quelli che lavorano nelle case editrici e sono intimamente d’accordo con queste parole, un po’ come quelli della minoranza del Pd che sono intimamente d’accordo con idee di sinistra. Intimamente, appunto.

Non so ancora che cosa significhi pubblicare in rete, è un’esperienza nuova, un’avventura. A volte immagino il web come una specie di prateria virtuale, e allora sarebbe bello accendere un fuoco la sera e fare bivacchi e festa all’aria aperta. Sarò grato a consigli più esperti e al passaparola. Non si può diffondere nulla senza solidarietà e condivisione, ma non può esserci giustamente condivisione senza un senso di comunanza, di riconoscimento in un orizzonte. Un po’ come il popolo di alberi di cocco, banani e palme che si vede sopra, in cui ero immerso fino a pochi giorni fa nel sud dell’India.

.