Belve, mostri e scatole di cartone. L’incontro con l’altro nei libri illustrati per l’infanzia.

di Francesca Matteoni

L’altro, si sa, è sempre il grande enigma che ci definisce. Lo si fugge, lo si cerca, lo si teme, lo si incontra per caso, lo si guarda come in uno specchio ribaltato. Tornando a perdermi nella mia collezione di albi illustrati per la prima infanzia, mi sono accorta che gran parte di quella folla di bambini buffi e normalissimi, di animali feroci che compaiono in luoghi improbabili, di famiglie bizzarre, mostri, attraversatori di boschi di professione ha in comune proprio l’esperienza dell’altro nel suo molteplice manifestarsi. Con la potenza evocativa dell’illustrazione, poche parole essenziali, che a ogni pagina si rida a crepapelle o ci si commuova una volta chiuso il libro, questo suggeriscono al bambino e all’adulto che vi entrano: l’altro c’è, ineluttabile, sorprendente, necessario. Di più: sotto tutti i sentimenti che ne derivano resiste un impulso primigenio dell’umano e dell’infanzia: il desiderio di esplorazione, di scovare chi vive dall’altra parte, sta dietro una porta, fa capolino dalle grotte, viene a sedersi sulla nostra collina preferita.

Si comincia con un rito, complice un babbo tentatore, che guida tutta la famiglia, cane domestico incluso, a caccia di un orso, seguendo il ritmo incoraggiante della filastrocca: “A caccia dell’orso andiamo. Di un orso grande e grosso. Ma che bella giornata! Paura non abbiamo.” A caccia dell’orso scritto nel 1989 da Michael Rosen e illustrato da una delle più note illustratrici britanniche, Helen Oxenbury, è un classico per l’infanzia, con una struttura semplice e un testo memorabile, dove l’altro viene affrontato con spirito d’avventura, alternando tavole in bianco e nero in cui si ponderano gli ostacoli del percorso ad altre colorate ad acquarello, immersive, in cui insieme ai protagonisti si scivola nei suoni dell’erba e dell’acqua verso la caverna dell’animale… che non ha alcun desiderio di essere disturbato da una famiglia impicciona e spavalda e infatti fa scappare tutti a gambe levate, a ritroso nella natura che unisce e separa, fino alla porta di casa. I suoni onomatopeici, il fiorire del paesaggio dal tratto della Oxenbury, in negativo prima, a colori poi, segnano un percorso di avvicinamento, eccitazione, fuga, come un bellissimo gioco in cui la paura si trasforma in curiosità. E anche l’orso che alla fine torna verso la sua dimora per riprendere sonno, sembra più malinconico che minaccioso.

L’altro spaventoso, che sarebbe meglio non disturbare e non andare a molestare nella sua tana, lo si ritrova nelle amatissime storie del Gruffalò (senza accento nell’originale inglese), inventate da Julia Donaldson e illustrate da Axel Scheffler. Chi è il Gruffalò? Un bestione peloso, aggressivo con artigli e zanne affilate, occhi giallastri, che, soprattutto, non esiste se non nella fantasia di un topolino deciso a scampare agli inviti a cena di volpi, gufi, serpenti… perché, casomai accettasse, sarebbe lui stesso il piatto principale! Il Gruffalò è l’altro immaginario, confezionato appositamente per difendersi, perché nulla funziona meglio che vantare conoscenze altolocate e zannute nella piramide alimentare, meglio ancora se perfino ignote alla massa, quando si è destinati a una vita da preda. Ma cosa succede se poi l’energumeno si manifesta davvero? Andrà “cucinato” anche lui con l’inventiva che viene dalla lotta per la sopravvivenza. E nel caso il Gruffalò, ormai pieno di timore verso il Topo Tremendo, avesse una figlioletta temeraria, il topo aguzzerà l’ingegno, giocando sull’illusione, la luce della luna che ammalia e inganna chi la guarda, proiettando ombre tremule e gigantesche. Alla fine il topolino si salva sempre, raggira i predatori, muta la sua fragilità in potenza. Nei libri del Gruffalò l’altro viene creato più che riconosciuto o incontrato, si nutre di dettagli presunti che passano di bocca in bocca, viene manipolato dalla consapevolezza del narratore e dall’ingenuità di chi ascolta, diventando una mera questione di prospettiva, in cui la fantasia è più vera del vero, le menti dei vari animali, vittime dell’eloquente topolino, vedono la bestia terribile (Gruffalò o Topo Tremendo che sia) ben prima che questo abbia corpo.

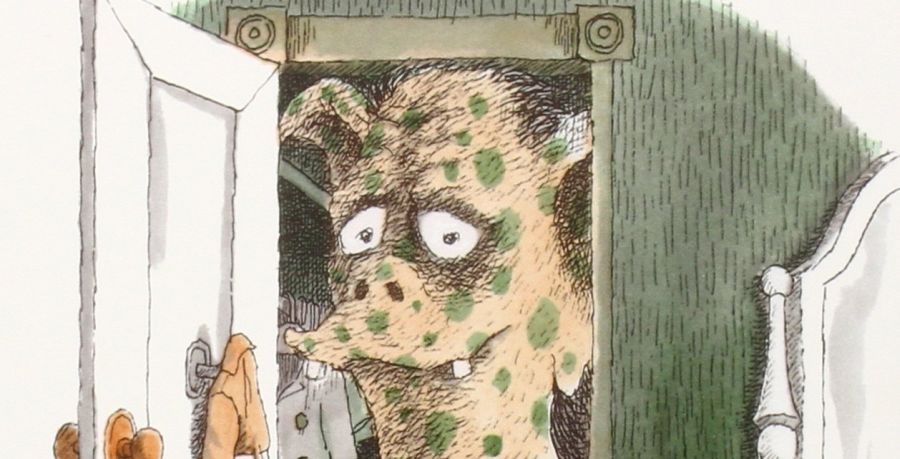

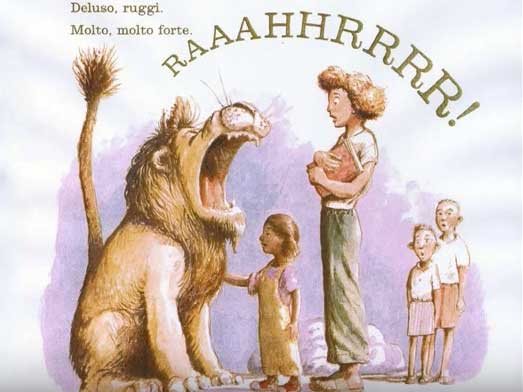

Addentrandosi in una sfera più intima dell’esperienza infantile fantasia e paura animano Una strana creatura nel mio armadio scritto e illustrato da Mercer Mayer nel 1968, con una tecnica e un immaginario molto vicini a quella di Maurice Sendak nel suo capolavoro Nel paese dei mostri selvaggi, pubblicato cinque anni prima. La vicenda è la più ordinaria: un bambino nel suo letto che non riesce a prender sonno perché teme il buio e coloro che lo abitano. L’armadio per esempio, socchiuso e sospetto, non potrebbe essere la dimora di un mostro famelico? Il bambino si arma con un fucile giocattolo, ma il mostro che esce allo scoperto non ha nulla di raccapricciante: è a pallini, ha l’espressione di un povero malcapitato che non sa dove cercare riparo, piange e urla quando il bambino gli “spara”. A questo punto il bambino diventa il consolatore – il povero mostro è innocuo, un po’ ridicolo, sciaguratello… e se ne va dritto sotto le coperte con il protagonista, dove entrambi aguzzano nuovamente i sensi, perché altre porticine scricchiolano, altri intrusi, magari stavolta davvero minacciosi, si avvicinano. Grazie al disegno incantato e buffo insieme il libro ci porta nella conoscenza reciproca, il metodo più efficace contro la paura dell’altro. Paura, scoperta, ribaltamento di ruoli, amicizia, infine. Non si è più stranieri quando si diventa amici, quando vengono messe in condivisione le proprie vicende. Di amicizia trattano i prossimi libri sfogliati e ammirati, ognuno declinandola secondo un particolare sguardo e ambiente. Un leone in biblioteca scritto da Michelle Knudsen e illustrato da Kevin Hawkes, ha ancora une belva come protagonista, che però si distingue per un comportamento inusuale: va in biblioteca per ascoltare le storie che vengono lette nell’angolo dei ragazzi, impara a non infrangere le regole, si mette al servizio della direttrice, la signorina Brontolini. Poi un giorno la signorina Brontolini cade dallo sgabello, fratturandosi un braccio, e per soccorrerla il leone rompe tutte le regole: corre, ruggisce, fa rumore nel luogo del silenzio e per questo, brontolato malamente dal bibliotecario, se ne va. Solo più tardi il bibliotecario comprende l’errore, trovando la signorina a terra nel suo ufficio e da lì inizia la ricerca del leone in città, perché la biblioteca senza di lui non è più un luogo speciale. Il libro è prima di tutto un inno alla lettura, al mondo delle storie e ai posti dove questo è custodito, ma l’inno si dispiega proprio attraverso la presenza straordinaria di un altro inaspettato, indomabile all’apparenza e poi mite e fedele quando viene vicino. Un amico speciale dalle pagine, fatto di stupore, selvaticità, riconoscenza. Nessuno è mai solo ciò che sembra, gli altri, come i libri, vanno aperti.

E anche i bambini, con il loro universo, la loro alterità, vanno saputi vedere, senza sentimentalismi di sorta, quasi mettendosi al pari, permettendo al bambino che siamo stati e non all’adulto che ci invade di sentire e sapere cosa vive l’infanzia. La balena della tempesta di Benji Davies si svolge sulla costa e il paesaggio marino è il microcosmo abitato da Nico e da suo padre, un pescatore. Le giornate del bambino sono lunghe e malinconiche, del grido dei gabbiani, dell’odore della sabbia e del pesce, come ampiamente suggeriscono i disegni di Davies, dove nessuno parla, sebbene l’emotività dei personaggi riempia la pagina. Dopo una tempesta Nico trova una balenottera spiaggiata. Riesce a trascinarla in casa e la sistema nella vasca, nascondendola, almeno fino a sera, dal padre. Il bambino teme che il padre si arrabbi, ma quando infine l’uomo scopre l’esistenza dell’ingombrante e silenzioso ospite, sarà per lui la rivelazione dei sentimenti di solitudine del figlio, profondi, struggenti, azzurri come un cetaceo disperso. Insieme riporteranno l’amica nell’oceano e il distacco è reso più leggero dalla presenza del genitore. Chi è la balena apparsa all’improvviso? L’infanzia nel suo costante evolversi fatto di arrivederci, abbandoni e scoperte, la bellezza e il timore di essere soli, la necessità di una conferma in chi è più grande: non tanto perché sia maestro e guida, ma perché sappia stare accanto.

Privo di adulti e tutto concentrato sulle relazioni fra bambini, anche Sulla collina, sempre illustrato da Benji Davies, ma scritto da Linda Sarah. Devo dire che ho un particolare attaccamento a questo libro – e spesso, sfogliandolo, mi sono proiettata su quella collina del primo autunno, quando il cielo cambia e quasi si rannicchia sulla terra, le foglie ondeggiano e c’è ancora abbastanza luce e calore per giocare all’aperto. Uto e Leo salgono sulla collina, trascinando scatole di cartone più grandi di loro. “Certe volte sono re, soldati di ventura, astronauti. Certe volte sono pirati che solcano cieli e mari in tempesta. Ma sempre, sempre sono Grandi Amici”. Hanno un ritmo a due che li contraddistingue. Poi un giorno Samu, un altro bambino, prende coraggio e con la sua scatola di cartone raggiunge i due amici: Leo subito accoglie il nuovo arrivato, ma qualcosa si interrompe per Uto, che si incupisce, si isola, fino a non voler più salire sulla collina e distruggere la sua scatola. Il nuovo arrivato è un destabilizzatore per lui, stravolge un equilibrio segreto. Seduto in casa disegna per ore due scatole l’una vicina all’altra. Deve accettare il mutamento e non ne sembra capace. Poi un pomeriggio Leo e Samu lo chiamano da fuori, lo invitano ad affacciarsi: hanno preparato per lui la scatola di tutte le scatole – gigantesca, piena di aquiloni, bandierine, colori e con le ruote!

Il gioco può riparare le ferite che nessuno ha inferto eppure Uto avverte benissimo. I tre bambini spingono l’incredibile “Mostro Creatura Scatola Cosa”, che chiamano MegaRobo, di nuovo su per la collina: fanno merenda, viaggiano attraverso incredibili avventure, semplicemente posizionando MegaRobo in modi diversi, sono felici, in una Samu-Leo-Utitudine, un ritmo a tre che finalmente piace a Uto.

“È nuovo. Ed è bello”. Dove si sta bene in due, andrà meglio in tre.E quanto sperimentano i bambini risuonerà in molti dei lettori come una nostalgia, uno di quei momenti in cui ci siamo approcciati a una nuova conoscenza con riluttanza e nessuno spirito collaborativo, convinti che sarebbe andato tutto storto… e invece l’altro ci ha sorpreso. Anzi, ci siamo sorpresi noi uscendo dalle nostre sicurezze, entrando in un nome nuovo, multiplo, un’attitudine alla spensieratezza che ha bisogno di scosse e novità per farsi forte.

Cosa succede però se l’altro non arriva dall’esterno, ma da dentro? Un sembiante infantile, per esempio, che si allunga nell’ombra di una belva boschiva e tutto si sforma, si fa scuro e contrario. Virginia Wolf, la bambina con il lupo dentro, scritto da Kyo Maclear e illustrato da Isabelle Arsenault affronta il tema complesso della depressione quando si è bambini, la tristezza inguaribile che toglie colore al mondo. Il libro gioca con la vicenda e i nomi di due sorelle famose, la scrittrice Virginia Woolf, affetta da una forma nevrotica che la condusse al suicidio, e Vanessa Bell, la maggiore, nota pittrice. Così nella prima tavola possiamo riconoscere la stanza iconica della scrittrice nella sua abitazione a Rodmell, nel Sussex, ma qui sono due protagoniste bambine ad animarsi: una di giallo vestita, dall’abito al fiocco in testa, l’altra in ombra, che urla invece di parlare e le parole riempiono la pagina a lettere capitali, che ha un muso lupesco e due orecchie appuntite invece di un viso da bambina. Niente va come dovrebbe: “Un giorno mia sorella Virginia si è svegliata che aveva un lupo dentro. Faceva versi da lupo e si comportava in modo strano”, dice Vanessa, che, decisa ad aiutarla, prende coraggio, e, trovando un pertugio ancora libero dal buio, entra nella dimensione in bianco e nero della sorella. Va, insomma, a casa dell’altro, ribaltandosi e rischiando pure lei di perdere il senno. Una volta arrivata qui chiede a Virginia dove vorrebbe essere, se c’è un posto bello e libero dalla malattia dell’anima, e quel posto è “Bloomsberry”, che fiorisce dal pennello di Vanessa in bocci, rampicanti, rami, uccelli canori, caramelle. Anche Virginia prende i colori e arricchisce questo paesaggio dove la tristezza si ribalta a sua volta in allegria e sorellanza e… mentre il mondo torna al suo posto scopriamo che quelle orecchie da lupo non erano che un fiocco azzurro sulla testa della bambina! Andare verso l’altro, quando l’altro fa male, è prigioniero nel suo infinito spavento, richiede amore e inventiva. Richiede di non avere pregiudizi, essere curiosi perfino quando ciò che atterrisce non ha unghioni ritorti e fauci spalancate, ma è invisibile e quindi può essere ovunque.

Concludo questo viaggio con un classico inglese amatissimo, finalmente tradotto in italiano nel 2016 – Una tigre all’ora del tè, scritto e illustrato da Judith Kerr e pubblicato nell’originale nel 1968. Il libro vive di un fascino segreto e della semplicità della storia, che è difficile e perfino inopportuno piegare a una qualsiasi morale, come è in genere malsano fare con le opere dell’immaginazione quando essa va selvaggia, simile agli strani animali incontrati fin qui. Sophie e la mamma si preparano a prendere tè con biscotti e pasticcini, quando il campanello suona. Sarà il lattaio? Il ragazzo delle consegne? Il babbo? Nessuno di questi normali soggetti: è una tigre “grande, grossa, pelosa e a strisce”, che educatamente chiede di unirsi al tè. Nessuno sbigottimento da parte di Sophie e della mamma, che accolgono la tigre come se fosse un ospite normale, solo che è l’appetito tigresco a essere straordinario: in breve la tigre dà fondo a tutto quanto trova di commestibile o di bevibile, dalle cibarie della dispensa all’acqua dei rubinetti, cosicché Sophie, quando la tigre saluta e si congeda, deve mettersi la camicia da notte saltando il bagno in vasca – speranza, in realtà, di molti bambini nell’ora serale. Per di più all’arrivo del padre non c’è niente da servire in tavola e l’uomo ha un’idea: andare a cena al ristorante! Un bel modo per terminare una giornata di quotidiana straordinarietà. Sarà davvero accaduto? O la tigre è una metafora, un’illusione condivisa? Judith Kerr fuga ogni dubbio prontamente: il giorno dopo, al supermercato, mamma e bambina acquistano un bel barattolo di Cibo per Tigri, perché.. non si sa mai, dovesse farsi di nuovo viva a scampanellare. “Ma da quel giorno nessuno l’ha più vista”, si conclude la storia. Una fiaba d’accoglienza – fare posto per chiunque viene -, un addio speciale all’infanzia, come una tigre che ha fame di tutto e che poi non c’è più e sarà stato vero? ci saremo stati davvero, mamma? certo, lo conferma questa Scatola della Sopravvivenza o di Cibo per Animali Ingombranti; un elogio della libertà e del caos; un inno all’inglesissima ora del tè – la tigre è l’altro indecifrabile, ma è e resta soprattutto se stessa e suona una trombetta dispettosa, mentre noi chiudiamo il libro. L’altro è infine qualcosa o qualcuno che non si può imbrigliare. Ogni volta si trasforma, devasta, risana, ci assomiglia, ci fa scappare sotto le coperte, ci fa volare in una scatola con le ruote. Ogni volta che salta fuori dalle pagine dobbiamo ricominciare tutto daccapo, anche se il libro è vecchio, usurato, le illustrazioni sapute quasi a mente, il cuore già pieno della sua meraviglia.