Tik Tok come incubo

di Alberto Brodesco

TikTok – diciamo subito – è un incubo per un adulto, non certo per la generazione Z che lo usa e lo ama. Chi è nato prima del 2000 e non ha figli adolescenti o pre- può aver bisogno di una descrizione di questo nuovo social media: TikTok è un’app che serve a filmare e condividere video brevi (da 3 a 60 secondi, ma di solito meno di 15) che mostrano il creatore del video mentre balla, canta, fa lip sync, racconta qualcosa, scherza, si muove, va a caccia di simpatia.

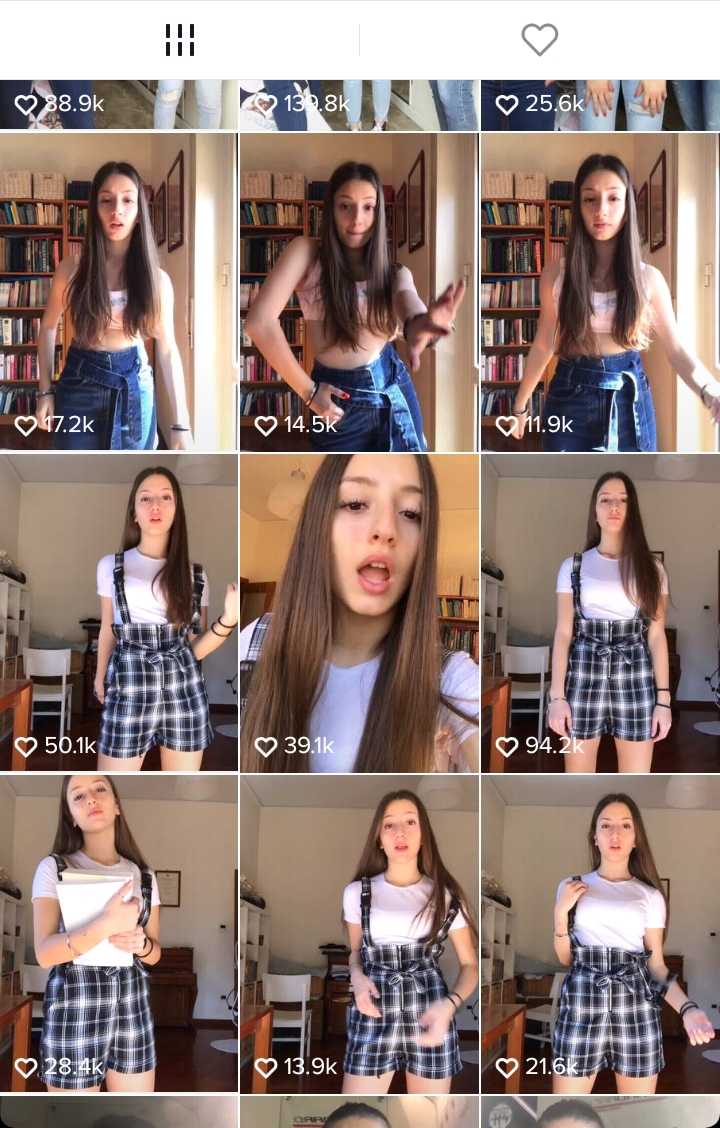

Ad aver adottato questa app di videosharing come medium generazionale sono in particolare i ragazzi delle scuole medie e dei primi anni delle superiori. Un video di TikTok nasce quasi sempre in abbinamento a una musica. Il suo protagonista è il teenager (o pre-teen) che lo realizza. L’inquadratura parte da se stessi. Appena installata l’app, ci si trova in un disorientante labirinto di specchi, una distopia warholiana dove l’immagine del TikToker continua a moltiplicarsi e moltiplicarsi. Come scrive Clara Mazzoleni su Rivista Studio, “all’inizio il cervello dell’adulto prova un sottile ma persistente senso di di fastidio”. Si sprofonda in un abisso composto da ragazzini che si esibiscono, in una dimensione ibrida tra quella dello “show” (mi mostro mentre faccio qualcosa di interessante/artistico/curioso) e quella dell’esibizionismo puro e semplice (mi mostro e basta).

Si può certo sostenere che è un gioco, che non c’è niente di male, che sono poco più che bambini, e via minimizzando. Moralismi e nostalgie non hanno in effetti nessun impatto sulla considerazione che i teenager hanno di questo spazio virtuale. Presto l’app-giocattolo verrà abbandonata in favore di qualcos’altro. Poi si dice di solito: il problema non è lo strumento tecnologico, ma l’uso buono o cattivo che se ne fa. Ci si dimentica però così della non-neutralità dei dispositivi, che cambiano le nostre percezioni o la portata dei nostri sensi al di là dei contenuti che trasmettono. Come scrive ancora Mazzoleni, “il germe di TikTok si è ormai diffuso e, così come Snapchat – che ha obbligato Zuckerberg a trasformare Instagram –, ha contaminato il mondo, e si prepara ad alterare il modo in cui comunichiamo e usiamo i nostri telefoni”.

La “continuità d’utilizzo” nella manipolazione dello smartphone, ad esempio, ha cambiato la prassi della registrazione di immagini, che privilegia ora il formato verticale. Come dichiara il sociologo Davide Bennato, “usiamo il cellulare prevalentemente in modalità verticale, per cui metterlo in modalità orizzontale solo per i video è considerato un uso innaturale, una specie di attrito cognitivo che si scontra con la rapidità d’uso e con le nostre abitudini”. Le app (Snapchat, Instagram, TikTok) hanno investito, adottato, legittimato, rafforzato questa sensazione di comodità-continuità.

È così che il dispositivo produce potenti conseguenze. L’innocua idea di riprendere in verticale crea un immaginario proprio, che si mette di traverso rispetto a quelli che sono la storia e il sapere orizzontali dell’audiovisivo, accumulati nei secoli precedenti da cinema e televisione, ma anche dalla fotografia e dalla storia dell’arte. Il formato verticale tende a premiare il corpo umano, a spingere nella direzione del ritratto e dell’autoritratto, che ora si chiama selfie. Il dispositivo induce insomma alla riproduzione del sé, non dell’altro da sé, o alla sovrimpressione tra soggetto e oggetto.

Anche quando si filma qualcosa al di fuori, si inserisce nell’inquadratura una parte del proprio corpo (piedi nudi cesellati nel tramonto in spiaggia, il proprio volto che affianca al Louvre quello di Monna Lisa…), per dimostrare la presenza in situ, per lasciar emergere la visione in prima persona di quell’evento o esperienza. Come scrive Richard Bégin, “numerose immagini mobilografiche circolanti su Internet mostrano assai poco di un avvenimento, se non l’esperienza corporale di ‘chi filma’ in presenza di quell’avvenimento”. Si può aggiungere, a fianco, anche una considerazione di Jean-Luc Godard: “la gente fa film su internet per mostrare che esiste, non con lo scopo di guardare alle cose”.

La vera essenza di un social media come TikTok è proprio questa esigenza auto-mostrativa: mostrare se stessi per dimostrare di esistere. I pur vituperati e incompresi YouTubers continuano ad avere (spesso) un oggetto esterno da raccontare (un trucco, un videogioco, una serie-tv…). TikTok è invece un continuo toccare lo spettatore sulla spalla per chiedergli “guardami, guardami”. La chiamano “look-at-me generation”. La più recente formulazione dell’esibizionismo prevede come primo passaggio “voglio essere guardato”: realizzo un video in cui mi mostro; e come secondo “voglio vedere come vengo guardato”: si controllano i like, i commenti, le reazioni suscitate.

Non c’è bisogno di appellarsi al valore salvifico del cinema in quanto arte, ma di riconoscere l’incubo rappresentato da TikTok per chiunque abbia a cuore l’idea di “ecologia delle immagini” di cui parla Susan Sontag. L’occhio umano ha sviluppato con pazienza, genio e perizia dei modi gloriosi e duraturi per concepire e modulare le immagini e i suoni. TikTok dà la sensazione di annullare tutto ciò per ripartire da zero – uno zero che in molti casi coincide col proprio ego.

Ottimo articolo, argomento interessante. Ego. Ancora questo concetto. Per me questo genere di esibizionismo cura l’ego di chi nel quotidiano non ce l’ha. Io vedo tanti giovani timidi e chiusi, che si aprono solo in strette cerchie di amici. Credo sia una questione geografica. Chi viene da paesi piccoli, frazioni, cittadine… mentalità ristretta, bacchettona, escludente. E poi, quanto dura un’amicizia? Ci si stanca in fretta. Un giovane cerca solo di esistere. O non può? Io credo che se una persona che conosci fa un uso “esibizionista” delle app, prima di criticarla, bisognerebbe chiamarla e chiederle se magari ha voglia di uscire, svagarsi. Isolare, escludere è violenza.