Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

di Daniele Barbieri

di Daniele Barbieri

Ho pubblicato alcuni mesi fa un libro (Letteratura a fumetti? Le impreviste avventure del racconto, ComicOut 2019 – qui un breve estratto su NI) che cerca di esplorare storicamente la nozione di racconto in relazione con quelle di immagine, oralità/scrittura, serialità/romanzo, alla ricerca delle radici lontane, nella nostra cultura, della dialettica tra fumetto seriale e graphic novel. Vi sostengo, tra le altre cose, che alla sua nascita, dal 1895, il fumetto instaura una sorta di paraoralità, pur presentandosi come una forma di scrittura (e vedi anche, su questo, l’articolo disponibile qui). A dispetto del suo essere una forma di comunicazione radicalmente visiva, il fumetto porta con sé, per molto tempo, diverse delle caratteristiche che contrappongono la trasmissione orale a quella scritta: aspetti di rapida caducità, di compresenza del contesto di emissione delle parole, di paratassi, di ridondanza, di stile formulaico, di concretezza ed enfasi sulla fisicità. Queste caratteristiche apparentemente paradossali (tipiche dell’oralità in un contesto del tutto visivo/scritto) si attenuano col tempo, man mano che il fumetto acquisisce in maniera sempre più netta le caratteristiche di una scrittura (benché peculiare, e certamente differente da quella tout court), senza tuttavia scomparire del tutto nemmeno nella dimensione contemporanea del romanzo a fumetti.

Ora, la lettura di un libro che avrei dovuto compiere da tempo (L’invenzione del romanzo. Dall’oralità alla lettura silenziosa, di Rosamaria Loretelli, Laterza, 2010) mi riapre la questione con nuovi spunti, costringendomi ad alcune considerazioni. Il libro della Loretelli compie un percorso che ha diverse analogie con il mio, ed è molto vicino come fonti di ispirazione, ma è anche pieno di informazioni specifiche (diverse dalle mie) e considerazioni interessanti. In particolare, invece di limitarsi a riconoscere nel XII secolo il momento in cui la lettura interiore prende piede in Europa, soppiantando quella unicamente ad alta voce che dagli antichi (Greci e Romani) era arrivata sino a quegli anni, Loretelli indaga la relazione tra scrittura e sua vocalizzazione nei secoli successivi.

E si scopre così che, benché a partire dagli scoliasti medievali si impari a leggere anche solo con gli occhi, la lettura ad alta voce continua a lungo a mantenere un ruolo cruciale, in particolare nella fruizione delle opere letterarie, anche quelle in prosa. Solo l’invenzione settecentesca del romanzo prevederà infatti quel particolare tipo di lettore che opera in solitudine e nel silenzio. Questo lettore non esisteva, o era raro e anormale prima di quest’epoca. E le opere stesse erano costruite in funzione dell’interpretazione vocale, la quale poteva introdurre, attraverso la recitazione, una serie di elementi tensivi, di suspense, che il testo richiedeva ma non conteneva direttamente.

Da questo punto di vista, l’evoluzione del romanzo nel corso del XVIII secolo mostra una serie di tentativi nella direzione di una autonomizzazione dei sistemi tensivi dalla vocalizzazione dell’eventuale lettore ad alta voce. Questi tentativi sfociano, dopo la metà del Settecento, nella creazione dei primi romanzi in senso davvero moderno, romanzi, cioè, che si possono leggere esclusivamente con gli occhi, in silenzio, in un rapporto diretto con la pagina del libro: gli autori hanno imparato, insomma, a costruire i sistemi di aspettative interamente attraverso la sequenza delle parole che descrivono azioni, posticipando ad arte quanto va posticipato, nella prospettiva di una fruizione eseguita dall’occhio del lettore diretto piuttosto che mediata dalla voce di un interprete vocale.

È chiaro che, a parità di parole, una fruizione acustica è molto diversa da una ottica. Ciò che vediamo sta di fronte a noi, e per quanto siamo vincolati a una sequenza verbale, l’occhio può sempre saltare avanti a cercare la risposta. Viceversa, quello che udiamo sta attorno e dentro di noi, e si situa inesorabilmente in un presente assoluto che scorre con noi e a cui non possiamo sfuggire. Aggiungiamo che la parola vocale porta con sé un universo di tonalità, rallentamenti e accelerazioni, che quella scritta non ha modo di possedere. Scrivere per il romanzo, in senso moderno, significa scrivere per la più ridotta condizione della sola visività, compensandone i limiti espressivi e sfruttandone le specifiche possibilità. Sinché si scrive per la voce si sta facendo altro, e c’è poco da stupirsi se un lettore moderno trova noiosi i racconti delle epoche precedenti: leggendoli come se fossero stati scritti per l’occhio ignorerà inevitabilmente la loro natura di canovaccio per l’esecuzione vocale, scambiando per prodotto finito qualcosa che potremmo definire un semilavorato, un po’ come è sempre, anche oggi, una partitura musicale.

Per venire ora al fumetto, esso certamente nasce e non potrebbe che nascere in un contesto in cui la lettura visiva è un fenomeno normale e da lungo tempo acquisito. Sin dalle sue origini e per sua natura, il fumetto è ancora più radicalmente visivo del romanzo: se al romanzo, infatti, rimane la possibilità di essere letto ad alta voce, aggiungendo le marche dell’espressività vocale a quelle che già possiede dell’espressione verbale scritta (indipendenti dalla vocalizzazione), al fumetto, viceversa, non è più possibile nemmeno questo. Non si può, infatti, leggere ad alta voce un fumetto! Tuttalpiù se ne potranno leggere le parole, mostrando le immagini che le contengono; ma le immagini restano irriducibili a qualsiasi vocalizzazione: sono pura scrittura visiva, implicitamente non vocalizzabile.

Nella prospettiva storica impostata da Loretelli, dunque, a me sembra che il fumetto finirebbe per essere ancora un passo più in là del romanzo, ancora più interamente scrittura, visività, alla massima distanza dalla vocalizzazione, destinato a un rapporto inesorabilmente diretto, visivo, privato con il suo pubblico.

Diventa quindi particolarmente interessante che proprio in questo momento di apoteosi del rapporto visivo diretto e privato con la comunicazione narrativa, ancora più estremo del romanzo, che proprio qui, insomma, si trovi un paradossale recupero dell’oralità. Solo sotto certi aspetti, è chiaro (e per questo parliamo, appunto, di paraoralità), ma non si tratta di aspetti marginali.

Dovremmo mettere in gioco, a questo punto, anche il fatto che l’oralità non è fatta solo di suono. Benché la dimensione sonora sia quella che meglio si approssima a descrivere le caratteristiche fondamentali della situazione (fluidità, compartecipazione, compresenza…), l’oralità prevede il coinvolgimento di tutti i sensi, come qualsiasi compresenza: noi non solo udiamo, ma vediamo chi parla, ne sentiamo l’odore, lo potremmo toccare e magari stiamo mangiando le stesse cose che sta mangiando lui. L’oralità, dunque, comprende anche una dimensione visiva che non si riduce a quella delle parole; ed è proprio su questo che può giocare il fumetto, attraverso l’elemento della rappresentazione visiva. La dimensione non verbale che essa comporta evoca facilmente la situazione orale e numerose sue caratteristiche.

Del resto, il teatro è un’arte che non ha mai smesso di esistere, e in cui i parlanti non raccontano, ma agiscono (fattivamente e verbalmente), e ciò che vediamo sulla scena rinvia a degli eventi immaginari. In un certo senso, il fumetto è una sorta di teatro ridotto a scrittura, destinato a una comunicazione diretta a privata che ricostruisca, attraverso la visione, una situazione complessiva.

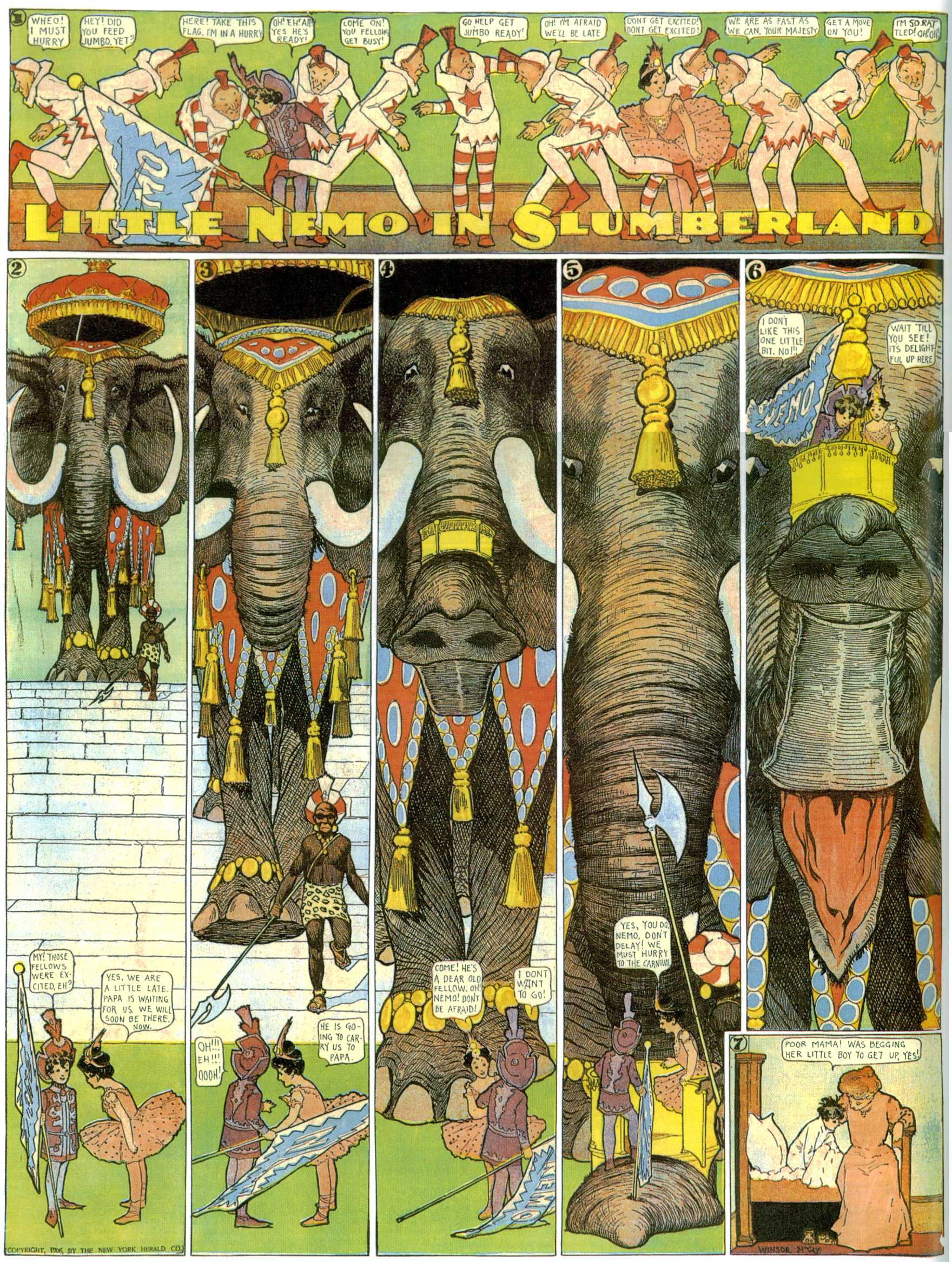

Quando il fumetto nasce, il cinema non c’è ancora. Ovvero, esiste tecnicamente (la data di nascita è la stessa), ma non ancora artisticamente. Le invenzioni grafiche e narrative dei primi dieci anni di vita del fumetto non hanno quindi nessun debito con il cinema, compreso lo straordinario Little Nemo in Slumberland di Winsor McCay, il quale sarà a sua volta uno degli inventori del linguaggio cinematografico qualche anno dopo, realizzando i primi film di animazione dal 1911. Ma poi la situazione si ribalta, e non ci sono dubbi sul fatto che la nascita del fumetto di avventura nel corso degli anni Venti sia debitrice nei confronti del successo del cinema.

Dal cinema il fumetto impara che è possibile raccontare per immagini anche storie lunghe, e la striscia quotidiana umoristica autoconclusiva si trasforma in serie narrativa, potenzialmente senza fine. Flash Gordon di Alex Raymond, negli anni Trenta, ha il passo e l’immaginificità inconclusiva dei romanzi (o poemi) cavallereschi del Medioevo e del Rinascimento, e non a caso ne riprende temi e modalità. Ma è chiaramente fatto per una fruizione diretta e personale del suo lettore, proprio come il romanzo moderno, senza alcuna mediazione della voce. Evoca il cinema, semmai; ma pure quello esclude la presenza diretta di un interprete, pur essendo comunque in presenza, nel flusso. Le categorie tradizionali stanno iniziano a mostrare la corda; troppe nuove variabili entrano in gioco.

È anche per questo che io diffido dell’idea diffusa secondo cui il romanzo a fumetti (o graphic novel) rappresenterebbe il compimento della narrazione a fumetti. Mentre il romanzo, come ci racconta brillantemente Loretelli, è il risultato di una trasformazione delle abitudini di lettura che crea un rapporto diverso con il testo e un nuovo tipo di lettore, il fumetto nasce quando questa trasformazione è assestata da tempo e si pone sin dall’inizio al suo interno, portando le novità che abbiamo detto. Tra la serialità primaria – quella dell’antichità sino al Rinascimento – e il romanzo non c’è la stessa relazione che c’è tra serie a fumetti e graphic novel. La serialità del fumetto è parente semmai di quella secondaria, moderna, da Dickens alle telenovelas, e condivide con quella il disprezzo da parte dell’alta cultura.

Il romanzo a fumetti non è che il tentativo (felicemente riuscito, e gliene siamo grati) di sottrarre il fumetto a quel disprezzo, semplicemente avvicinandolo a modalità espressive dotate di maggior credito culturale: insomma, il libro. Ma la maturazione del linguaggio che ha portato il fumetto a una dimensione di scrittura matura (e assai meno paraorale che agli inizi) è indipendente dal fenomeno graphic novel: Hugo Pratt era un autore seriale, il Lorenzo Mattotti degli inizi pubblicava a episodi, Moebius e Miller pure. E anche il primo grande romanzo a fumetti premiato col Pulitzer nel 1992, Maus di Art Spiegelman, era uscito a episodi.

Le differenze di qualità, che oggi come sempre esistono, sono trasversali alla natura seriale o meno delle storie a fumetti. E il fumetto si inserisce nella sua interezza nel campo che Loretelli ha individuato come peculiare del romanzo moderno. Non sarebbe, quindi, potuto nascere prima.

Quello che si dovrebbe semmai indagare, oggi, è come questo campo sia stato ulteriormente articolato dall’esistenza di altri media narrativi, quelli audiovisivi e quelli interattivi. Ma non solo per quanto riguarda il fumetto. Come si inquadra per esempio, in questa prospettiva, il rapporto tra poesia scritta e poesia vocale/performativa?

Finalmente un argomento impostato storicisticamente, in maniera innovativa e convincente. Personalmente ritengo che non esista discontinuità formale fra poesia cosiddetta lineare, poesia visiva e poesia vocale/performativa, etichette che nei migliori dei casi possono designare una differenza quantitativa, di dosaggi, dei vari elementi paraorali, vuoi visivi vuoi linguistici, retorici. La poesia, come il teatro, sono modalità letterarie ad alto tasso di paraoralità, ma non sono meno “partiture” retoriche, cioè vocali, di un romanzo di Hélène Bessette (colgo qui l’occasione per ringraziare Andrea Inglese per avermi fatto conoscere questo universo di scrittura strabiliante). Con poche o nulle accentazioni la scrittura di Bessette, ad esempio, diventa partitura monologica (lei racconta ad alta voce il romanzo, in una sorta di epicità taciturna); mentre per altre scritture romanzesche il rapporto con la lettura silenziosa e la visività è più intenso. Vocalità, visività ecc. nell’era della cinematografia sono modalità inglobate nell’universo letterario da molto tempo… Insomma, la riflessione è molto ben impostata per avviare una ulteriore riflessione, estremamente urgente, che sbaragli l’assurda divisione manichea che imperversa, non sempre onestamente, sul fronte, italianissimo, della poesia contemporanea.

Difatti a me sembra che questo, chiamiamolo, continuum tra i vari mezzi e le varie permutazioni di codice sia spesso poco ragionato, in genere poco valorizzato, come se ci fosse una sorta di assuefazione al portare la poesia sempre allo stesso modo (i poeti ‘lineari’ così, i performativi cosà, ecc), a tradurla, insomma, nei modi familiari e riconoscibili, persino correndo il rischio di banalizzarla, come se più importante fosse il posizionamento politico che il pensiero che lo sostanzia. Ma il rapporto tra le dimensioni dell’oralità (la voce dal vivo, la registrazione, il video, il medium elettronico, ecc) e della scrittura (su carta, su schermo, su foglio, ecc) non può più, a questo punto dell’evoluzione delle tecniche di trasmissione, essere dato per scontato, o inteso come preconfezionato.

La non sempre onesta divisione manichea farebbe ridere, se non facesse preoccupare e a volte incazzare. La questione della diversità tra poesia scritta e poesia vocale va però posta con forza – evitando accuratamente la ridicola questione di quale sia quella più vera, o più autentica. A leggere Stefano La Via quando parla di Chico Buarque c’è davvero da chiedersi come si fa a escluderlo dall’universo della poesia. Tuttavia, anche se non è una differenza né di qualità né di autenticità, la differenza tra le parole di Chico Buarque e quelle di (poniamo) Montale c’è, e dobbiamo tenerla presente. La poesia di un cantautore è fatta per una fruizione radicalmente orale, accentuando elementi sonori, nello specifico musicali. Sino ai trovatori sappiamo che questo era del tutto normale. Ma dopo i trovatori qualcosa è cambiato. Quello che un cantautore (o un trovatore) scrive non è che una partitura, cioè un supporto mnemonico per l’esecuzione, che è ciò che davvero conta – e in questo la poesia era parente strettissima della musica. Ma quello che scrive un normale poeta moderno è qualcosa che vive anche sulla carta, e gode di una certa indipendenza dalla sua esecuzione, L’abitudine alla lettura silenziosa che caratterizza il romanzo (ma che già da secoli caratterizzava le scritture di carattere teorico-critico, o semplicemente funzionali) ha intaccato anche la concezione della poesia: questo non lo possiamo ignorare. Il rapporto che la poesia ha con l’universo sonoro non è più così forte nella consapevolezza dei suoi lettori, e anche di molti suoi autori un po’ poveri di spirito. E’ per questo che la divisione manichea cui si riferisce Rosaria ha terreno per crescere e sopravvivere, ipostatizzando la frusta ma storicamente potente proporzione secondo cui l’oralità sta alla scrittura come il popolare sta al colto (il cafone all’aristocratico, l’ignorante al sapiente). E’, di fondo, lo stesso pregiudizio che ha storicamente condannato il fumetto, a prescindere dalla qualità di quello che produceva: la componente paraorale, che si manifestava nelle immagini e nella loro sequenza, lo qualificava a sufficienza. Ora, io credo che nella produzione di un poeta cartaceo (chiamiamolo così) noi dovremmo comunque distinguere quello che può emergere da una lettura silenziosa da quello che può emergere da una lettura performativa. Si noti che il testo scritto contiene in sé tutte queste possibilità (comprese le situazioni intermedie) perché è altrettanto lecito intenderlo come testo in sé compiuto e come partitura per l’esecuzione: noi sappiamo leggere con gli occhi, ma anche leggere ad alta voce, e pure ascoltare. Il testo poetico andrebbe valutato quindi in tutte queste prospettive, senza privilegiarne nessuna. In questo la poesia è diversa dal romanzo, che ormai privilegia la lettura silenziosa, privata (pur non escludendo le altre), e andrebbe letta, io credo, sia solo con gli occhi, sia con le labbra, sia ascoltata. Insomma, la poesia è multimediale, ecco.

Baci

Ottima argomentazione, e sulla conclusione non posso che essere d’accordo

sì, la poesia, da sempre, è multimediale, ecco perché non ha senso critico e neppure storico letterario asserire diversità ontologiche e graduatorie estetiche sulla base del lineare e del performativo. Da sempre multimediale perché nata e cresciuta nello spazio teatrale (il cerchio, la Grecia, l’onfalo). Antropologicamente multimediale, si distingue dalla prosa comunicativa solo ed esclusivamente per i suoi più cospicui gradienti paraorali, esattamente come le prose d’arte, eccetera eccetera… Il resto per l’appunto è politica, o meglio, politichese e non poesia ma poetese. Vedi slam.

L’articolo riesce a offrire alla causa del fumetto solide argomentazioni a sostegno della sua dignità letteraria – corroborata dalla nascita del romanzo a fumetti, a mio modesto avviso – a persone le quali, come me, non l’hanno mai apprezzato più di tanto e l’hanno sempre un po’ evitato (a causa appunto di quel comune pregiudizio di cui è gravato questo genere.