L’etichetta di Spinoza

di Francesco Forlani

La memoria è anche una statua di argilla.

Il vento passa e, a poco a poco, le porta

via particelle, granelli, cristalli.”

“Il vento mi soffiava sul viso, mi asciugava

il sudore sul corpo, mi rendeva felice.”

José Saramago, i quaderni di Lanzarote

Dove nascono i venti? E poi nascono davvero oppure ci sono da sempre? E per sempre si muovono, talvolta in modo insolente a due, tre, quattro nodi sospingendo da una parte o dall’altra chiunque e qualsiasi cosa ne intralci la corsa. Il vento è in tutte le cose, dipinge le nuvole in cielo e libera le terre dalla siccità portando la pioggia che irrora la campagna, benedice il raccolto, o li annega, i campi facendo impazzire i torrenti e piegando ogni speranza di chi ha coltivato la terra. Muove ogni cosa e semina, il vento; raccoglie e scompiglia i capelli, li sconcica proprio, specie se ricci e neri come la pece che sembrano lapilli con i riflessi rossi, quelli di Julie.

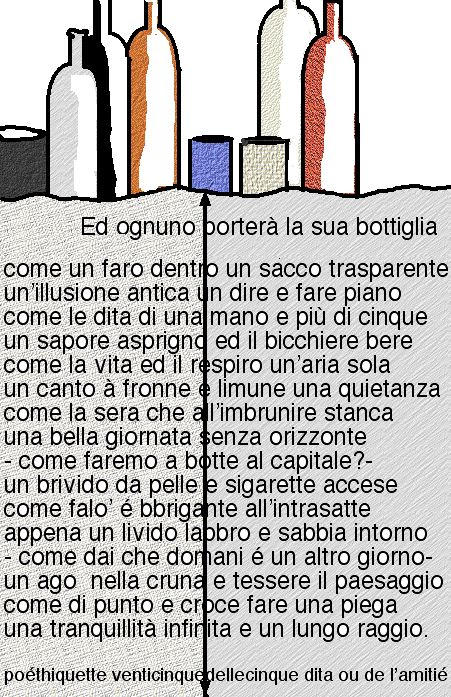

Per dire vent dico vin perché come tutti gli italiani sbaglio l’accento. Però ci soffio sopra alla parola, per farmi capire e Julie mi dice che da loro dicono: siffler une bouteille, fischiare la bottiglia, come il vento e mi fa vedere come le labbra intente a deglutire vino prendano la stessa forma di un arbitro o di un vigile che soffi con tutto il fiato nei polmoni in un fischietto. Fischi per fiaschi, insomma.

Julie ci ha convocati di buon ora per traslocare un migliaio circa di bottiglie dallo scantinato della casa editrice in cui lavorava, l’Harmattan, prima di passare aux Editions du Seuil. Due macchine sette persone, divisi tra correttori di bozze, editor, artisti di strada, un pittore, un fisarmonicista e uno che non si sa bene e quello sarei io. L’appuntamento è all’Atmosphère, e la prima ad arrivare è la macchina di Patrick Chevaleyre, Peugeot 404 azzurrina Grand Tourisme.

– C’est ma bagnole! Il mio scatorcio, dice Patrick, e poi aggiunge quasi sempre: la macchina del film Tontons flingueurs, mica Fiàt. Anche loro sbagliano i nostri accenti. La destinazione, la libreria al 21 bis rue des Ecoles, nel quinto arrondissement, quartiere latino.

Il vino è di quello buono, pregiato, bottiglie dei nonni di Julie, persone importanti, collezionisti di Châteaux. E quando ci caliamo nella cantina, uno alla volta la visione d’insieme è impressionante. Non se ne stavano gli uni, i vini, da una parte e dall’altra i libri ma tutti insieme, «maritati». Tra questi ultimi, ben riconoscibili, quelli di José Comblin, Maryse Condé, Yasmina Khadra, Alain Mabanckou; Denis Pryen, l’aveva fondata negli anni settanta, l’ Harmattan, e pretendeva il giusto rispetto per un’impresa che aveva al proprio attivo migliaia di titoli, per lo più saggi e autori del terzo mondo, di quella francofonia che quando non si veste d’esotico non entusiasma affatto il mercato. Dalle bottiglie rilucevano non sempre le etichette però si capiva lontano un miglio che fossero preziose. Certo rimaneva il dubbio: e se fossero diventate aceto? Lo stesso valeva per i libri, in effetti, un tarlo per i collezionisti. Ma la sensazione che permaneva era quella di un fitto dialogo tra le etichette delle une e le quarte di copertina degli altri. Così quelle parole dicevano al solo pronunciarle, sillaba dopo sillaba, premier cru, tête de cuvée, domaine, appellation, récoltants, vignerons, e raccontavano mappe che disegnavano mondi e cartografie sottili, venature nel cuore della Francia profonda, che quasi quei villaggi li sentivi respirare.

Julie si accorge della mia sorpresa e mi dice che se voglio, il libro di Khadra, De l’autre côté de la ville, lo posso tenere. E aggiunge subito dopo: a proposito di prima lo sai che l’Harmattan è un vento famoso, nel bene e nel male.

– E perché?

– Perché tira su tanta di quella sabbia e polvere da rendere invisibile ogni cosa, bloccare gli aerei per giorni e costringere soprattutto i vecchi a rimanersene rintanati in casa.

Mentre lo dice agita le mani davanti a sé a mulinello e si vede che ha visto davvero ‘sta cosa. Mi accingo a rimettere mano alle scatole di cartone e Julie si inginocchia accanto a me sussurrandomi è un vento cattivo che rende nervosi, aggressivi, violenti, ma a volte rinfresca, e reca sollievo alla gente, e infatti lo chiamano proprio per questo «dottore».

Sistemiamo con cura le bottiglie quasi avessero al proprio interno messaggi d’importanza capitale. Alla stregua di messaggeri inviati alle corti degli imperatori e dei papi, sistemiamo con cura certosina ogni cosa, sotto la guida attenta e affettuosa di Julie. La mattinata va via in un sorso, punteggiata dai nostri oh oh, ah ah, a segnalare un’ennesima scoperta sensazionale, ora un vino degli anni trenta, ora un libro che tra le carte ingiallite rivelavano destini alla maniera degli arcani misteriosi infilati in qualche pagina strappata.

Così Franck Lassalle, suonatore di fisarmonica a un certo punto legge, ad alta voce ma prima dice nome dell’autore e a seguire il titolo e l’annata.

Alexandre DUMAS, « Le Corricolo», 1843.

Mi direte che malauguratamente l’onore non basta a sfamare una bocca e che per vivere bisogna pur sempre mangiare. Ora, è ovvio che quando sui mille scudi di rendita si carichino la manutenzione di una carrozza, il nutrimento dei due cavalli, le spese di un vetturino l’affitto di un alloggio al Fondo o a San Carlo non rimante certo granché per far fronte alle spese della tavola. Al che risponderò che Dio è grande, il mare profondo i macaroni a due soldi la libbra e l’asprino d’Aversa a pochi centesimi il fiasco. Per ben istruire i nostri lettori che probabilmente ignorano cosa sia l’asprino d’Aversa, noi gli faremo sapere che si tratta di un piccolo buon vino che si situa a metà tra la tisana di champagne e il sidro di Normandia. Ecco allora che con del pesce, macaroni e dell’asprino, si può mettere su in casa una deliziosa cenetta che costerà quattro soldi a persona. Immaginate che la famiglia si componga di cinque persone, tutto verrà venti soldi. Rimangono così nove franchi per tenere alto l’onore del nome.

Curioso, penso. il libro di Khadra, De l’autre côté de la ville. Era se ben ricordavo proprio l’origine del nome della città di Aversa, dall’altra parte di Napoli, della capitale. E l’Asprino? L’allegro, il brioso, che come la manna dal cielo, a detta di Dumas faceva passare il mal di testa che ogni forzata contabilità da quattro soldi, destinava ai poveri in canna? Mantenendo salvo l’onore? Una lunga conversazione a tavola pochi anni prima, i conversari, dove le parole venivano servite insieme al vino nei bicchieri degli incontri alla libreria Quarto Stato d’Aversa. Il ricordo si sovrapponeva così ai gesti ripetuti del riporre la bottiglia all’orizzontale, spostare il libro rimettendolo in verticale, e comporre così il nuovo ordine delle parole. A quel tavolo c’erano Ernesto e Antonella, librai comunisti, Alessandro Manna gallerista, Salvatore di Vilio fotografo, Raimondo Di Maio, libraio editore, Massimiliano Sacchi e Marco di Palo, rispettivamente clarinetto e violoncello dei Ringe Ringe Raya, con cui avevamo appena concluso un tour dall’avvincente titolo «Reading Reading che mamma ha fatto gli gnocchi», e Enzo Falco che dell’Asprinio ne ha fatto una battaglia personale. E nei calici di cristallo che si toccavano ad ogni passaggio di testimone, di parola, Asprinio di terre un tempo aversane e ora disseminate in mille nomi, Carinaro, Casal di Principe, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano e Villa Literno.

Ernesto racconta come da piccolo uno dei cesti con l’uva appena raccolta gli avesse dato alla testa. Non avvedendosi del lancio di uno dei vendemmiatori non aveva fatto in tempo a scostarsi. – Come la manna dal cielo – fa Alessandro, poi aggiunge: «uomini ragno», che non soffrono di vertigini per salire sugli scalilli appoggiati all’alberata, ci ho trascorso un’intera giornata e vi giuro che a vederli da sotto maneggiare i tralci e i grappoli sembravano insetti.

– Sono stati i francesi a inventarsi ‘sta cosa delle alberate – dice Salvatore dopo uno schiocco di lingua che segue un lunghissimo sorso. – Louis Pierrefeu, il cantiniere di corte di Roberto d’Angiò, tralci di vite, “maritate” ai pioppi, alti dieci quindici metri.

– Quindici metri a salire e quindici a scendere, se si considerano le grotte, a’coppe e a’sotte, e fa il segno con la mano, scavate a 13 mt di profondità. Così si vinifica l’Asprinio – è Raimondo a parlare stavolta. Ernesto scende in libreria a prendere un prezioso volume. Si tratta delle Passeggiate Campane di Amadeo Maiuri e legge stavolta restando in piedi. «Sono i campi delle viti eccelsi di Plinio, materialmente abbracciate agli alti pioppi, i campi delle uve più feconde di mosto e del vino arbustivo (come era un tempo chiamato dagli intenditori), come se da quella stretta tenace a quei tronchi gravi e sostenuti, un poco di ligneo umore potesse calare nel succo del vino».

Tutto questo m’era venuto in mente, manco avessi bevuto un paio di quelle bottiglie

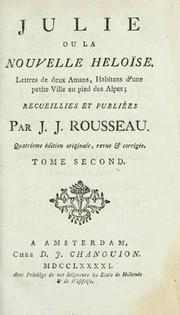

Julie ci fa segno che è ora di andare. Ci sono più di venti scatoloni riempiti di bottiglie e ci dice che quelle che rimangono, un centinaio le lascia al libraio. In macchina ci dirigiamo verso Montmartre che è l’unico luogo in cui in tutta Parigi ci sono le vigne. E ripenso ai pioppi, a questi alberi così imponenti. Rousseau nel 1778 era morto nell’isola dei Pioppi, a Ermenonville nell’Oise e su una tavola dello stesso legno Leonardo aveva dipinto la Monna Lisa. Pioppi bianchi e neri, capaci di trattenere le voci degli inferi o della salvezza. Il brusio delle foglie mosse dal vento ricorda le voci della gente, come non immaginare agli oracoli smarriti nel brusìo delle foglie? Ecco perché populus, peuplier, pioppo, significano corsa al cielo, alle anime che non ci sono più. Voci che tessono tele capaci di imprigionare ogni più recondito ricordo, esperienza, da lasciare libero al primo sbattere di rami, di foglie. Legno che costruisce navi, mobili ma anche la carta che imprigiona le parole, i pensieri, le storie. Alberi libri che cercano mani potenti, arrampicatori senza vertigini che possano raccogliere ogni cosa. Alberi e vite, libri e bottiglie, maritate, ovvero simbolo stesso di quello che Spinoza chiamava un vincolo d’amore, qualcosa che dura oltre ogni ragione del cuore, qualcosa di simile all’amicizia, la sola più duratura dell’amore stesso. Capace di dire fino a quando tremeranno le foglie, fino a quando ci sarà vento. E in quella corrispondenza dei sensi, che significa unione nella buona e nella cattiva sorte, reca d’un tratto sollievo rileggere il passo che il filosofo dedica all’amata, ma forse bisognerebbe dire, l’amica. E strappo la pagina dalla vecchia edizione che ho a casa di Julie ou la Nouvelle Héloïse.

Lettre XXIII à Julie

L’unica cosa per la quale non godevo di nessuna libertà era la durata eccessiva dei pasti. Potevo disporre di me nel non mettermi a tavola; ma una volta seduto, bisognava rimanerci una buona parte del giorno, e passarla a bere.

Non c’era modo di immaginare che a un uomo e per di più svizzero non piacesse bere? Effettivamente, confesso che il buon vino mi pareva una cosa eccellente e che non ho in odio la cosa al punto di distaccarmene a patto che non mi si obblighi. Ho del resto notato che le persone false sono sobrie e la grande riservatezza della tavola annuncia assai spesso dei modi finti e delle anime doppie. Un’anima franca teme meno il cicaleccio affettuoso e le tenere effusioni che precedono la sbronza. Però bisogna sapersi fermare e prevenire gli eccessi. Ed era proprio quanto mi era impossibile fare con cotanto risoluti bevitori come i vallesani con vini violenti quanto quelli del paese e su delle tavole dove non si vide mai acqua. Come risolversi a giocare furbamente il ruolo del saggio e a far dispetto a così brave persone? Mi ubriacavo allora per riconoscenza; e non potendo pagare lo scotto con la mia borsa, lo pagavo al prezzo della mia ragione.

La ripongo in una bottiglia, quella che mi è stata regalata perché imbottigliata nell’anno della mia nascita. Quella appena scolata nel nome del bere buono, del vivere felici e gliela spedirò. Anzi le scriverò sulla bottiglia, queste parole, incollandole all’etichetta. Ecco che almeno per un attimo saremmo stati legati anche noi, indissolubilmente come Rousseau a Julie, come la vite all’albero maestro, e l’albero al vento.

Elezion sarà: nodo più forte,

Fabbricato da noi, non dalla sorte.

Lanzarote, 13 luglio 2013

Testo pubblicato su Corriere.it per il progetto Racconti in Bottiglia

Comments are closed.

Grazie! Si legge come in un giorno di feste. Il vento non è la scomparsa delle parole. E’il viaggio sopra le terre tornate verso il mare.

Il vino è il dialetto di un paese: i colori della terra, il sole, le colline o la linea verde fino a raggiungere l’attesa blu del mare.

Mi piace sentire l’accento italiano in francese: la mia terra allora prende radici al sole. E’la terra presenza più viva con radici. Terre in fracese è aria. Si apre e parte.

TeRRe rimane

Mi sembra oggi essere a Napoli su una collina. Si condivide una bottiglia. Voci in presenza. Una gioia verde e rossa.

Bello sentire la tua voce.

grazie a te, Veronica

effeffe

Quanto amore per la letteratura, il bello, l’ibridazione. Re/inventare il quotidiano..riscattare la routine attraverso la patina del “letterario”. Solo chi ha il gusto certosino della letteratura e l’abitudine alla sua dura disciplina riesce a farne un gioco elegante leggero…come questo racconto/reportage di forlani, genuino performer dell’arte dello scrivere..Chapeau cumpagnumì!

poi detto da un maestro aversano fa ancora più piacere

effeffe

scritto bellobellello, come piace a me. (stasera bevo alla tua, Francesco e domani parto, a presto)

http://www.youtube.com/watch?v=fFiIJ4vW2IU

;-)*

great

grazie natà levo il calice con te

Ciao Salvatore,

buongiorno alla mia città di cuore Napoli e a Succivo.

ciao véronì, t’es bien retrouvée enfin! Il tuo indirizzo e mail è sempre lo stesso? se è cambiato, fammelo sapere. il mio è sempre quello.

PS. SCUSATE L’O.T.