Un silenzio olimpico (1)

Di Roger Salloch, ex-collaboratore del “Paris Review”.

In occasione della pubblicazione in Francia del saggio di Paul Krugman The Great Unravelling (trad. italiana: La deriva americana, Laterza, 2004).

Sono un americano. Vivo a Parigi. Leggo gli articoli dei columnists, l’International Herald, il New Yorker, la stampa inglese; la mia lettura si concentra sulle pagine di politica. Quest’estate, ho ritrovato gran parte delle mie opinioni in una Lettera dall’America pubblicata di recente sul London Day Observer, con intereventi di vari scrittori americani, tra cui Carl Hiaasen, Deborah Eisenberg, Paul Auster e Richard Ford. Il succo era: L’attuale regime di Washington è il peggiore ci sia mai stato. Il proto-fascismo è sbarcato in America, le istituzioni sono sotto assedio. Peggio ancora: le istituzioni, come maestosi alberi secolari, sono state scortecciate e lasciate morire su quella stessa collina spoglia che un tempo F. Scott Fitzgerald ha definito il fresco e verde seno del nuovo mondo.

La colpa è dei media. La colpa è del denaro legato al petrolio. Questi non sono neoconservatori, ma radicali, che preferiscono combattere contro il terrore anziché contro le cause del terrore, perché promuovere l’idea del terrore risponde ai loro obiettivi. Li mantiene al potere. Raduna le masse impaurite attorno alla nuova realtà (che non è più la bandiera, bensì il partito, la causa). Lo diceva Hermann Goering nella Germania del 1934, e lo dicono, oggi, Cheney, Rove e Co. a Washington. Non è piacevole dover stabilire simili paragoni. Dovremmo piangere il nostro amato paese. Questa guerra è un oltraggio. L’America è un paese degno, ma in nome di un fondamentalismo cristiano, la nostra dignità è messa a repentaglio.

La questione mi sta profondamente a cuore, come a tanti. Dopo le elezioni del 2000, ho sostenuto che un’unica parola potesse essere usata per caratterizzare quello che era successo. La parola era: “errore”.

Ma ero certo di cogliere solo parte del quadro. Come mai i sondaggi indicavano un testa a testa? Se il paese era al corrente del pietoso stato della sua economia, del disastro in Irak, della strage e delle torture di innocenti, delle morti insensate dei giovani americani, com’era possibile che ci fosse la seppur minima probabilità che George Bush venisse facilmente rieletto? Dove avevano preso a svanire le differenze di opinione riguardo la ricerca sulle cellule staminali, la pena di morte, il diritto della donna di scegliere, l’ambiente? Andava forse tutto ricondotto alla poderosa campagna messa su dai seguaci del Presidente? Come si era arrivati a tanto? Era forse la paura del terrorismo? O la rinnovata determinazione di tutto un paese a riaffermare la concezione di un Dio ricco, bianco e superiore? Non riuscivo a venirne a capo; così, dovendo recarmi negli Stati Uniti ad agosto, ho deciso di tenere le orecchie aperte.

Il viaggio è durato tre settimane. Sono atterrato a San Francisco, ho trascorso un po’ di tempo a nord della città, quindi sono andato a trovare un amico malato nel New Mexico. Da lì ho proseguito per New York, poi giù nel Maryland. Viaggiando, accompagnavo nei pensieri un amico che si trovava nel Montana. Peter, uno scrittore austriaco, non veniva negli Stati Uniti da più di vent’anni. Me lo immaginavo mentre visitava un set cinematografico uguale a tanti altri set cinematografici, ma costruito tra i piccoli villaggi del Montana, che si stagliano nell’aria trasparente a 6000 piedi di altezza, fragili insediamenti umani ai margini del paese e diversi da qualsiasi altro posto al mondo.

Durante il mio soggiorno a San Francisco, ogni mattina le nuvole formavano un denso strato, e ogni pomeriggio il cielo era azzurro. Le ombre erano decise, le strade affollate. Dei facchini cinesi in bicicletta zigzagavano tra code infinite di limousine. Frotte di giovani donne spingevano carrozzine su e giù per le strade ripide, camminando efficienti accanto ad altre giovani donne, altrettanto intente a spingere carrozzine. Correvo mezz’ora al giorno. C’era molta gente che come me correva, a qualunque ora, ovunque andassi. Non so se si sia trattato di un’estate eccezionale, ma quest’anno, ad agosto, San Francisco fremeva d’attività. La baia era a tal punto piena di piccole imbarcazioni a vela che, per attraccare, i conducenti, una volta oltrepassato il frangiflutti, dovevano virare di bordo, uscire nel porto, ammainare le vele e rientrare usando i remi o il motore. Era l’unico modo per farsi strada nella folla.

Un giorno che avevo corso quasi fino al Golden Gate Bridge, sulla via di ritorno verso il yacht club, mi sono fermato un attimo a sedere su una panchina, vicino a una coppia di anziani. Stavano guardando il traffico sul Marina Boulevard. A un certo punto si è avvicinata una ragazza, per dire che ci avrebbe messo ancora una decina di minuti a finire di caricare la macchina. La ragazza era di cattivo umore. “Perché non fate una passeggiata?”, ha detto. La mano di sua madre si è stretta attorno al polso del marito. “Stiamo benissimo così”. La figlia si è irrigidita.

“Per favore, mamma, piantala. Non mi sembra affatto che tu stia benissimo. Hai dormito male, e Joe ha bevuto troppo, e poi diciamolo, non starai benissimo finché il presidente non verrà rieletto. A quel punto potrai dormire e lui sarà libero di portare il Rose Bowl [stadio di Pasadena] a Baghdad. E di invadere l’Iran nell’intervallo. Dai retta a Joe, mamma, te l’ha spiegato ieri sera: noi non viviamo sullo stesso pianeta.” Ha scosso la testa e si è incamminata verso l’attrezzatura nautica che stava ammucchiata sul molo.

La coppia non si è mossa. Quando gli sono passato davanti, mi hanno attraversato con lo sguardo. Non erano proprio contenti, ma non direi neanche che erano abbattuti. Riguardo a quella faccenda, non avevano bisogno né della figlia, né tanto meno di me o di altri. Sembravano sapere qualcosa che la figlia ignorava, e questo dava loro un senso di sicurezza. La donna era vestita semplicemente, indossava abiti di cotone grigio chiaro. Il marito era tutta un’altra storia: sul risvolto della giacca sfoggiava una scintillante bandiera americana; aveva gli stivali lucidi come specchi, e una cintura di cuoio la cui fibbia gli copriva la pancia con delle decorazioni argentate e un pezzo di turchese grosso quanto un frammento di luna. Il modo in cui mi avevano attraversato con lo sguardo, in direzione delle case di Pacific Heights [quartiere residenziale di San Francisco], e oltre, nella distesa del cielo azzurro, rimandava a delle certezze che mi sfuggivano, proprio come sfuggivano alla figlia. Anche noi viviamo su due pianeti diversi. Mi sono chiesto come fosse il loro.

Ho proseguito il mio viaggio. Sono stato in molti posti. Uno di questi è l’Heartland Bar and Grill che si trova a circa dieci minuti di macchina a sud di Petaluma, in California. C’erano tre uomini al bancone, e un tipo magro con la pancia a forma di pera che giocava a biliardo con una ragazza alta e sottile. La donna aveva i capelli di un biondo quasi candido. Sembravano fatti di cenere. L’intrattenimento era fornito dai tre uomini che cantavano il karaoke. Nessuno ascoltava.

I cani abbaiano, la carovana passa [proverbio arabo]. Qualcuno deve pur badare ai cani. È un lavoro pesante. Si fa presto a dimenticare la carovana. Bevi, giochi a biliardo, canti il karaoke da solo. Accanto a quella strada, che a sua volta passa accanto a una ripida collina, l’Heartland Bar and Grill sembrava essere venuto al mondo, in tutta la sua precarietà, nel punto esatto in cui la piattaforma continentale atlantica si era fermata. Le cose si reggevano insieme, ma a stento, come legate da un filo, da una veranda di legno, da un paio di fari sfreccianti: non tanto da un’idea, quanto da un’ipotesi, da un’intuizione. I rari scambi si limitavano a qualche notizia su un tale di nome Juan che, secondo la barista, era convalescente da un’operazione e stava bene.

Per raggiungere le altre destinazioni, ho preso treni, aerei e taxi. Non ho camminato abbastanza. Non c’era tempo. Ho noleggiato macchine. Sono stato ore e ore a fare fotocopie in vari Kinko [catena americana di centri stampa e fotocopie] qua e là, due ore all’aeroporto di Albuquerque aspettando un aereo che aveva fatto ritardo, e più tempo ancora alla motorizzazione di Glen Burie (Maryland), per rinnovare la mia patente. A New York, ho visitato musei e gallerie d’arte, e sono stato a una festa a Prince Street, a Soho.

Nella sala d’attesa, ad Albuquerque, regnava un’atmosfera di rassegnata buona volontà. Ci saranno state un trecento persone bloccate tra due voli, ma la sala era grande e stavamo comodi. Quasi tutti si erano stravaccati sulle sedie per cercare di dormire, altri lavoravano al computer. Un grande schermo televisivo trasmetteva repliche delle Olimpiadi di Atene. Nessuno guardava. Mentre fissavo lo schermo, cercando di indovinare la nazionalità delle quattro atlete del 400 ostacoli, mi sentivo strano, esotico, quasi fossi stato anch’io straniero.

Alla motorizzazione del Maryland era una domenica mattina. Il posto era affollatissimo. Nessuno aveva un computer; in compenso, c’erano molti giovani, in gran parte afro-americani, ma anche asiatici. Molti degli afro-americani erano sovrappeso, per non dire obesi, e il tentare di capire perché mi ha probabilmente impedito di prestare ascolto alle conversazioni che si svolgevano intorno a me. So che un ragazzo raccontava al padre di una barca che era affondata nella baia. So che varie madri passavano il tempo a spiegare ai figli perché non dovevano fare i matti: “Questo non è un cortile, amore, è un ufficio dove ti danno una nuova patente, così possiamo guidare la nostra macchina. Lo vedi il poliziotto, guarda la sua pistola: stai attento a quel signore. Non farlo arrabbiare.”

Ma se volevo sentir parlare di politica, mi conveniva andare a New York. I posti più frequentati erano animati da uno sdegno generale. A una festa ho sentito dire: “Ma certo che vincerà Kerry: non conosco nessuno che nel 2000 abbia votato per Gore e che adesso voterà per Bush, mentre conosco un sacco di gente che nel 2000 ha votato per Bush e che adesso voterà per Kerry”. Il ragionamento non faceva una piega, ma c’era qualcosa che lo faceva sembrare piuttosto una semplice illusione. All’inaugurazione di una mostra, una donna sulla cinquantina mi ha detto che ero fortunato a vivere in Francia. Di fronte a un de Kooning che avrei potuto comprare per due milioni di dollari o giù di lì, mi ha sussurrato: “Lei non ha idea di quello che sta succedendo qui”. Il problema era proprio quello: sentivo di saperlo, ma non capivo ancora perché.

(continua)

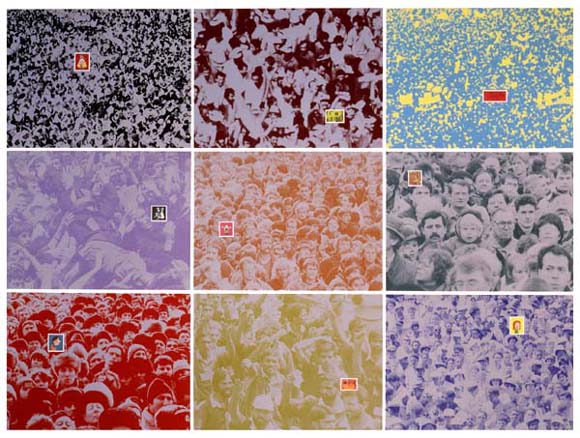

immagine di julia wachtel