Rachmaninov non era zingaro

di Giuseppe Catozzella

Paura delle maestre che avevano paura di me. Quella non me la sono mai scollata da dosso. La paura di un grande che ha paura di un piccolo è come la terra che ti trema tremebonda sotto i piedi e ti istiga al peccato o alla morte.

Chi ha cieli da dare li dia, non si danno più le cose in semplicità, non si danno più loro, semplici, più no.

Mi piace questa liturgia, mi prende, la canticchio in testa senza sapere nemmeno davvero da dove viene, da dove, no, mi protegge però. Me la omelio come una risacca gonfia per ficcarci dentro le paure, quando mi vengono. Mi si incollano addosso come degli occhi troppo pesanti da chiudere. Come il mio nome, Jovener, che forse proviene dallo stesso luogo da cui viene la mia omelia, attaccato addosso da non so quanto tempo e da non so più chi.

Il giorno della Prima, della prima Prima, della prima volta che devi salire su di un palco a suonare mi fa paura. Io sono rom, sono italiano ma sono di etnia rom, e gli sguardi li conosco. Essere rom è averli nell’anima, quegli sguardi. Siete dentro di me, siete, voi, voi siete dentro di me, e neppure lo sapete. Io ho paura perché vedo la paura. La paura, la vedo, riflessa, la paura, di me. È stato difficile e lungo, poi mi ci sono abituato. Se uno che non conosci ha paura di te, e tu lo vedi, anche tu hai paura di te. È stato lungo, ma ora ne sorrido, alle volte, quando il cielo è pulito e spazzato, e mi dà gioia.

La metropolitana è il mio lavoro. Io però ho fatto il conservatorio. Mio padre ci ha fatto studiare tutti, tutte le mattine fuori dal campo per andare a scuola, poi i compiti, poi la metropolitana. Poi, dopo la scuola, il conservatorio. Sentivo Keith Jarrett e volevo che il mio violino fosse un pianoforte. Pure di notte me lo sentivo, caldo nelle orecchie dure.

Per arrivare al teatro, ho preso la metropolitana, con la mia liturgia a masticare la lingua. Io vi conosco tutti, uno per uno. Sono sceso a una fermata del centro e toccava a me arrivare al teatro, era la mia serata, passare sotto la Galleria, sbucare da quell’altra parte, entrare in quel bellissimo posto di fianco alla Scala. La prima serata.

Il teatro era un antico luogo di ritrovo della borghesia milanese, era della fine del ’700, l’ha fatto costriure Napoleone, ci sono le colonne di marmo dove devi passare attraverso, e tanta felpa rossa per terra, e le scale a scendere, e poi il mio camerino. Quando ho oltrepassato una grande porta a vetri una bella ragazzina mi ha chiesto chi ero come a dire che ci facevo lì. Sono a suonare, lei ha detto ah, certo, il suo camerino è giù. Già.

La porta era di legno e per arrivarci bisognava tagliare il bar in due, passarci dentro, c’era un anziano uomo calvo e col riporto che mi ha chiesto chi cercavo, gli ho detto è il direttore che ha cercato me, lui ha detto il suo camerino è pronto.

La porta del mio camerino non era di legno pesante come quella prima. Il corridoio era molto stretto e lasciava che si aprissero dal suo fianco destro come tanti coltelli conficcati o barche alla fonda una decina di piccole stanze strette e lunghe e di legno tutte. La porta recava un foglio A4 appeso come uno sputo sul selciato con stampato il mio nome in grande, “Jovener”. Io sono entrato, ho richiuso l’uscio e mi sono seduto davanti a un grande specchio. La stanza era tutto sommato buia, l’avrei fatta più luminosa, più calda. Non lo era tanto. L’orologio a parete diceva che mancavano due ore e mezzo alla prima nota. Mi è venuta in mente una cosa anche buffa, se paragonata al momento: “Le cose scritte, le cose impresse, il fatto di volerle imprimere, deve essere profondamente infantile”. Io credo che quel pensiero sia stato generato dal mio nome appeso alla porta, da solo, nelle quinte vuote di un teatro vuoto, e il pianoforte dietro una parete ad aspettarmi.

Il concerto è andato benissimo. La platea era piena a metà, duecentoundici paganti, che a detta di tutti era anche un gran successo. Ho attaccato con il concerto di Koeln di Keith Jarrett. Mai ho preso tanti applausi. È bello ricevere gli applausi. Vestito da concerto, in smoking. Poi Rachmaninov, ho fatto i Tredici preludi per pianoforte. Poi Take five e Pick up sticks di Dave Brubeck, una interpretazione del Concerto di Vienna di Keith Jarrett, un pezzo del Manhattan Project di Petrucciani e un omaggio finale a Paolo Conte. Ora voi prendete i più borghesi dei milanesi che vanno a sentire un rom che suona Rachmaninov. Mentre suonavo a volte ridevo.

Ho festeggiato. Il direttore del teatro ha voluto assolutamente che bevessimo insieme, ha voluto offrirmi da bere, ha detto che faremo altri concerti, ha proposto delle cose interessanti, magari dei video proiettati dietro di me, qualcosa sulla mia cultura, la cultura nomade, ha detto, da proiettare dietro. O anche una coreografia fissa, ha detto così, fissa come un presepe mentre tu suoni in smoking con il tuo pianoforte a coda lucido e nero, ha detto, si può pensare a qualcosa di interessante, mentre mandava giù lo champagne, a qualcosa di molto interessante, si può pensare.

Sono uscito all’una e venti di notte. Stavo da solo, con la mia borsa in spalla, e ubriaco.

Al campo ci sono tornato a piedi, avevo tanto da pensare, e poi l’alcol da smaltire. Quindici chilometri buoni: fino a porta Romana, poi tutto corso Lodi, poi quasi fino a San Donato. Ho raggiunto il mio campo di via Impastato alle quattro e quaranta.

A quel punto ero sobrio e leggero. Leggero. Subito ho capito che era successo qualcosa. C’erano quattro pattuglie della volante e tutti erano in piedi, qualcuno gridava. Io sono entrato e sono andato verso il mio caravan. Mia sorella mi ha guardato e ha fatto segno di niente con gli occhi, non è successo niente, Jovener, non ti preoccupare. Da dentro la roulotte sentivo mio padre urlare con mia madre, aprire i cassetti, sbattere le antine leggere dei mobili.

“Ci stanno schedando tutti” mi ha detto Karina, la mia sorella di sei anni, con le due grandi trecce tutte spostate e aperte ai lati della testa e gli occhi ancora gonfi dal sonno, poi mi ha preso la mano.

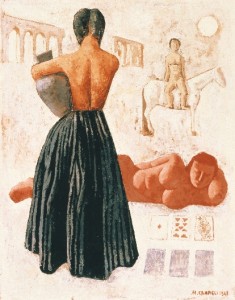

(Immagine: Massimo Campigli – Gli zingari, 1928)

Rachmaninov non era zingaro mi fa sorridere amaro come un film di qualche anno fa, del novantasette, intitolato gadjo dilo lo straniero pazzo. è questo racconto è il “per converso” del film. lì c’è un francese che va in cerca di una cantante zingara e trova la musica e qui la borghesia milanese che va in cerca delle musica e trova jovener. io vorrei che fossimo tutti schedati. uno per uno. come cittadini europei. e basta.

chi

bello e delicato. leggero come il protagonista al ritorno dopo la sbornia. drammaticissimo nell’epilogo.

Non posso parlare di questa storia della schedatura. Perché SONO INCAZZATO NERO!!!

Grazie per i bei commenti. In realtà l’unico scopo di questo raccontino era mettere un po’ più di carne al fuoco, tenere ancora un po’ viva l’attenzione su questo tema, come avevo già fatto in un altro (apparso sempre qui su NI grazie a Franz Krauspenhaar), “Italian wogs”, la storia di due emigrati italiani di seconda generazione in Australia, dove gli stranieri siamo noi, e siamo trattati da tali.