Quando mi innamorai di un orso polare

di Francesca Matteoni

la forma dell’amore

Mai fidarsi delle apparenze. Questa è la prima regola che si impara frequentando il mondo della fiaba. L’assiduo lettore saprà presto che una casetta di cioccolato nel bosco non è tanto un invito a banchettare con le sue tegole, quanto uno specchietto per allodole, che nasconde qualche strega cannibale pronta a mangiarsi lo sprovveduto Hansel del caso; che il modo più veloce di superare le nuvole non è prendere un aereo, ma piantare un seme di fagiolo; che una mela rossa al giorno leva il medico di torno, eliminando alla radice il problema della salute; e soprattutto che l’amore si traveste: è grottesco, ostile, terribile al suo apparire. È la pelle del totalmente altro che tocchiamo sfidando il senso comune, il pericolo, il pregiudizio. Noi troviamo un amore, entriamo in un corpo. Chi dice che l’amore libera è impreciso: ci spinge semmai in una forma che non può essere standardizzata – quando avviene l’amore è già altrove, viaggia nella nerezza del sangue, dove germinano i sogni e le illusioni. Le fiabe abbondano di amori intrappolati o racchiusi nei luoghi più improbabili, una melagrana, una torre senza porte, ma soprattutto una pelliccia animale che rende difficile il riconoscimento.

Di queste una delle fiabe che preferisco è senz’altro la norvegese, A oriente del sole, a occidente della luna, dove i temi dell’amore e della metamorfosi si presentano in una variante nordica di Eros e Psiche. È una sera d’autunno nel settentrione. Immaginate: la pioggia incessante che fa del cielo una foschia, i laghi stagnati nelle foglie, nel primo strato di ghiaccio percorso da linee irregolari come vecchi volti eternati, il verde scuro ed il legno della taiga che emergono tra funi d’acqua grigia. Tra poco sarà inverno – la neve compatta sulle cose, qualche scia leggera di sangue che indicherà una lotta: una lince che raggiunge la preda stremata. Ma per ora è il vento a regnare, separando le luci dei focolari nelle rare abitazioni sparse nella sera. Alla finestra di una casa modesta di un taglialegna, con troppi figli a cui provvedere, si sente bussare tre volte. Tutta la famiglia è raccolta attorno al fuoco, in attesa forse di una storia da ascoltare. Il padre esce per vedere chi mai sia, là fuori nell’uragano, chi ha attraversato la foresta, la terra artica e perfino il mare per giungere alla sua porta. Davanti a sé trova l’isbjörn, un enorme, imperscrutabile orso bianco. L’orso, come se fosse la più naturale delle azioni, parla, chiedendo all’uomo di dargli la più giovane delle sue figlie come sposa in cambio di ricchezza e benessere. Tornerà la prossima settimana per sapere cosa è stato deciso. Dopo un iniziale, comprensibile, rifiuto, la ragazza accetta per il bene dei suoi cari, lava e rammenda i suoi vecchi vestiti, raduna i pochi possedimenti ed il giovedì seguente esce dalla casa paterna, per avventurarsi nel mondo con il misterioso compagno. Le porte non vanno in nessun luogo, ma una volta varcate il mondo non è più lo stesso. La ragazza non ha più niente tranne la concretezza dei suoi stracci, della pelliccia della bestia a cui tenersi. Ora la casa è scomparsa, è già un altro io che si appiattisce sul fondo del pensiero.

la malinconia dell’orso

Quando ebbero percorso buona parte della strada, l’Orso Bianco disse:

“Hai paura?”

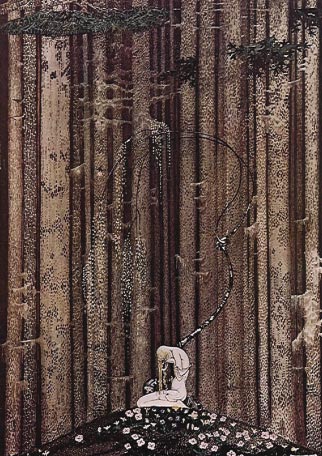

Nel libro dove ho conosciuto questa fiaba, The Blue Fairy Book (il primo dei dodici volumi arcobaleno del folklorista Andrew Lang), compare a questo punto una delle illustrazioni in bianco e nero di Henry Ford: la ragazza seduta sull’orso che avanza sul limitare di un bosco, poco lontano un gregge e la figura stilizzata di un pastore rivolta verso l’insolita coppia. Un’aria di malinconia pervade l’immagine, riempie il silenzio dei due protagonisti.

L’orso, come osserva lo storico Michel Pastoureau, è l’animale malinconico per eccellenza. Di tutti gli animali d’Europa il più solo. Il più simile all’uomo. Animale archetipico delle culture boreali, antenato mitico capace di sostenere la posizione eretta, venerato in ere primitive nel continente e ancora investito di una certa sacralità nella tradizioni sciamaniche dell’Eurasia, l’orso fu detronizzato durante l’Alto Medioevo, messo alla berlina e considerato l’esempio più aberrante di bestialità a partire dagli esponenti della Chiesa cristiana, che stabilendo il primato dell’uomo, a immagine e somiglianza di Dio, non poteva tollerare culti ursini. Eppure anche alle origini della lingua volgare scritta sta un orso: il Beowulf dell’omonima epopea anglosassone è, etimologicamente, il “lupo delle api”, “uno dei soprannomi talvolta attribuiti all’orso dai Germani, per i quali pronunciare il vero nome dell’animale costituiva un tabù.”[2] L’immagine possente del guerriero scandinavo corazzato, capace di strappare nello scontro un arto al mostruoso Grendel, è probabilmente un’antropomorfizzazione dell’orso, capace di usare le zampe anteriori come braccia umane. Svilito e perseguitato l’orso assume su di sè i tratti dell’umore malinconico: ignoranza, nostalgia di un passato di potenza ormai perduto, stoltezza in ugual misura alle sue proporzioni. Abita un mondo di brutalità ed inganno, la mente rabbuiata dalla sua apparente parentela con l’uomo, una demoniaca perversione. In questo “errore”, che ne determina la natura, non è raro che egli si innamori di una donna umana, la rapisca, possa avere da lei una progenie ibrida. Attraverso i simboli della ferocia, le passioni insane e promiscue, ma più di tutto il suo corpo straordinario – quasi un uomo gigantesco rivestito di pelo spesso, con occhi piccoli e muso che si affila – il pericolo che l’orso ha incarnato per l’Europa cristiana è evidente: il sospetto troppo vivo che sia piuttosto vero il contrario – non l’orso è come l’essere umano, ma quest’ultimo, infine, non è altro che una delle tante variazioni possibili nel regno animale.

D’altra parte era un uso antico travestirsi da animale, indossandone la pelle, o berne il sangue e mangiarne la carne per impadronirsi della sua forza. “Le saghe e i racconti della mitologia nordica ci presentano infatti guerrieri che andavano a combattere indossando la pelle dell’animale che avevano ucciso. Era quel rivestimento peloso che conferiva lor poteri della bestia, li proteggeva dalle avversità e donava loro un vigore straordinario.”[3]

Quando l’orso parlante ritorna nella fiaba è sempre una maschera che chiude l’uomo dentro la pelliccia, una cucitura magica, una zip invisibile, che solo il coraggio o l’amore di una donna potrà aprire. Così ad esempio in quella che forse è la fiaba ursina più famosa, Fiocchin di Neve e Rosardente dei Grimm, dove figura come il migliore amico delle due sorelle ed è in realtà un principe vittima di un sortilegio. Non è tuttavia imponente, triste e irresistibile come il gigante polare di questa storia.

Perché l’orso di cui parliamo qui non ha nulla di comune: ha in sé, senza l’aiuto di particolari incantesimi, tutto il fascino ed il richiamo di una terra di confine, lontanissima.

L’Europa occidentale non seppe dell’orso bianco fino al tardo Medioevo. Una creatura enorme, familiare e straniante nel suo biancore, la dimensione degli arti. Un ritratto scritto appare nella seconda metà del sedicesimo secolo, nella Historia de Gentibus Septentrionalibus (il primo libro a tentare una descrizione esaustiva delle terre nordiche e dei loro abitanti), opera di Olaus Magnus, l’ultimo vescovo cattolico di Uppsala, in esilio a Roma. Probabilmente Olaus non aveva mai visto un orso bianco nel suo ambiente naturale, ma già li aveva rappresentati, galleggianti sugli iceberg, tra i mostri meravigliosi della sua Carta Marina (1539). Nella Historia lo presenta come un animale islandese: “Grandi, potenti orsi bianchi si trovano in Islanda, un’isola che ho avuto spesso occasione di nominare. Rompono il ghiaccio con i loro artigli e fanno molti buchi, attraverso i quali s’immergono nel mare per catturare i pesci sotto il ghiaccio. Li trascinano fuori e li portano a riva, poiché questo è ciò di cui si nutrono per vivere, e ripetono l’azione ogni volta che ne hanno bisogno, per provvedere a se stessi e ai loro cuccioli.”[4]

In realtà l’orso bianco vive centinaia di kilometri più a nord, ma può talvolta apparire sulle coste islandesi, grazie alle sue doti di forte nuotatore o viaggiando su di un iceberg. L’orso che arriva così a sud generalmente si è perso, anche se in periodi recenti, è la fame, lo scioglimento dei ghiacci, la necessità di adattarsi alla nuova difficile situazione a condurlo in terre a lui straniere, abitate dall’uomo. Da dove viene allora l’orso bianco della fiaba norvegese? Dove conduce la ragazza? Probabilmente dalle isole Svalbard, le “coste fredde”, a 1000 kilometri dal polo. Isole remote e ostili all’essere umano; avamposto polare dell’Europa: le terre marginali del regno in dissolvenza, di cui l’orso è sovrano.

È lì che stanno andando. Alla fine del mondo, dentro una montagna magica, che è in realtà un castello d’oro e d’argento, i colori della luce, una casa dell’immaginario, resistente all’esplorazione. Coloro che credono che non vi siano più spazi da scoprire sulle rotte terrestri si sbagliano: ne esiste almeno uno, ancora, che si incontra nelle zone estreme, quando non è possibile spingersi oltre, avvertendo allo stesso tempo una vastità senza demarcazioni e la propria ineluttabile finitezza. Allora siamo dove l’essere umano conosce il suo nulla, immerso nel paesaggio: un luogo traumatico ed esaltante, di cui non impariamo mai abbastanza. Qui il destino umano torna del tutto simile a quello dell’animale, anzi, l’uomo fa esperienza addirittura di terre che gli sono precluse, non addomesticabili, della sua più grande paura – non di morire, ma di svanire.

L’animale che vive in questi luoghi dovrà essere quasi soprannaturale. Racconta un mito Yupik che un cacciatore persosi sul pack, affrontò e sconfisse un orso polare che correva su ben dieci zampe! Quando lo ebbe ucciso le tagliò, riportandole nel villaggio, ma nessuno volle credere che appartenessero ad un solo orso. La creatura dagli arti molteplici è un’incredibile visione della fine, che il singolo nel suo intimo tenta di sconfiggere, annullare, mentre la comunità dichiaratamente rifiuta.

Il mio orso bianco è il protagonista di una vicenda più complessa di quella del suo cugino nordamericano. Ha infatti un non indifferente problema di identità: vive in una fiaba che non ne riconosce più la forza, ma solo il mistero e la tristezza; vuole ‘riscattarlo’ per sempre in una forma umana.

orso di giorno, di notte essere umano

La vita nel castello scorre serena, se non fosse che ogni notte, quando la ragazza si ritira nella sua stanza e l’orso scompare, un estraneo viene a dormirle accanto nel buio più assoluto e se ne va prima che ritorni la luce del giorno. Il lettore attento avrà già capito che sussiste un legame tra l’orso e l’ospite misterioso, ma forse si chiederà anche perché questa situazione di incertezza, di possibile pericolo e di costante dubbio non spinga la ragazza a fare domande, a tentare di scoprire la magia dell’orso e del castello. La risposta non è difficile: non c’è niente di così vivo e vitale in noi come l’inquietudine, non esiste stato di pace raggiunto che non sia presto scosso da altri desideri o soffocato nella noia. L’altro, anche quando è un conforto, mantiene sempre un aspetto indecifrabile, qualcosa di segreto che potrebbe portarlo a mutare d’improvviso, così come in noi resiste sempre al fondo un io incomunicabile a chi ci è accanto. Noi possiamo interrogarci sul significato delle nostre relazioni, ma raramente troveremo una soluzione esaustiva, fuori da quelle dettate da modelli sociali prestabiliti e costrittivi, così come all’intensità del pensiero non è necessario che segua una verità d’approdo. Dunque la ragazza non fa domande, finché non sopraggiunge la nostalgia dei familiari e l’orso acconsente a riaccompagnarla per un breve periodo alla casa paterna, raccomandandosi di non parlare a nessuno di ciò che avviene nel castello. Ma ovviamente la promessa sarà infranta. Convinta dalla madre, che teme il visitatore notturno sia una creatura mostruosa, un orribile ‘troll’, accetta la candela che le viene donata, per illuminarne il volto nella notte. Tornata al castello e tormentata dalla nuova curiosità, attende che il compagno si addormenti ed accende la candela per scoprire accanto a sé un bellissimo principe. Dimentica di tutto vorrebbe baciarlo, ma è allora che tre gocce di cera cadono sulla camicia dell’uomo, scottandolo e svegliandolo.

“Che cosa hai fatto? disse lui; “hai portato la sciagura su di noi! Se avessi resistito per un solo anno io sarei stato libero. Ho una matrigna che mi ha gettato un incantesimo così che sono un orso bianco di giorno ed un uomo di notte; ma ora è tutto finito tra me e te, e devo lasciarti e andare da lei. Vive in un castello che si trova a est del sole e ad ovest della luna, e là c’è anche una principessa con un naso lungo un metro e dieci, che ora dovrò sposare.”

Per quanto poi lei pianga e supplichi, al mattino si ritrova sola dentro una fitta foresta: l’orso, il principe, la montagna – tutto scomparso, risucchiato nel regno che sorge prima dell’alba e dopo il tramonto della luna. Un luogo impossibile, oltre l’orizzonte dove abita una principessa troll, che è pari al protagonista solo nel rango, ma non nell’aspetto e nel carattere essendo una creatura ctonia, dal corpo sgraziato e di scarsa intelligenza. Il naso abnorme è un attributo piuttosto comune dei troll norvegesi: nelle illustrazioni di Theodor Kittelsen essi appaiono chiaramente come esseri grossolani, quasi formati dal fango, dalla materia lacustre assemblata in fretta nei corpi, lontano dal sole che li pietrifica. Ma la mostruosità non ha il solo compito di spaventare o disgustare: indica soprattutto che stiamo abbandonando il mondo conosciuto, che entriamo nei territori della morte, dove tutto è capovolto. Allora l’orso è anche questo: una guida, lo psicopompo, lo spirito animale contenuto nell’anima, che chiude il cerchio, ci toglie tutto quello che noi crediamo umano: parola, proprietà, conoscenza, illusioni – ci riconsegna al tempo. Nella pelliccia dell’orso un essere vivente, ormai oltre la definizione di specie, attraversa l’artico, scompare. Dentro questa fragilità la morte ritrova il suo vecchio fratello amore, non per esserne sconfitta, ma, piuttosto, compresa. Perché l’amore non eterna niente – ripete semmai di volta in volta la storia di esseri che imparano i sogni dalle macerie. Ci dice che conoscere l’altro (e l’altro in noi) è infine questo: sapere che non lo si potrà mai interamente possedere.

Mentre la ragazza cerca il principe orso, spingendosi in un luogo che non c’è, anche l’amato ha un suo proprio rinnovamento: è nascosto, non più orso né uomo, dove si sgretola la forma esteriore, si dimentica, resta l’essenza degli uguali, priva di passato.

correre sul vento

Lungo il sentiero sono tre vecchie sorelle, con tre cavalli magici, le prime aiutanti della protagonista. Le tre dame della sorte con tre doni per quando arriverà a destinazione. Il cavallo della più anziana delle tre la condurrà dai venti, i nomadi immateriali della terra, che possono a volte raggiungerne la fine, dove precipita la materia e sopravvive poco più a lungo il soffio dell’intuizione. Questo è l’ultimo luogo dell’esperienza e anche il meno descrivibile. Quando il vento del nord vi arriva, portando la ragazza in volo, è stremato, capace solo di muovere una foglia e posarsi. Immagino che tutto e tutti, tranne i troll, qui siano vento. Nell’aria isolati e scomposti – senza suono, contorni, capacità di presa sugli ogetti: attendono di divenire, di tornare nel limite del corpo, omologandosi ad un modello diffuso oppure scegliendo di essere qualcosa d’altro, del tutto autonomo e indipendente. Il paese dei troll, come le isole delle fate, la casa dell’orco, i boschi di altre fiabe, è un luogo di passaggio, dove l’essere vivente non può sostare a lungo. Luoghi che ci ricordano che tutto viene consumato e noi non possiamo testimoniare di ciò che avviene dopo la fine: possiamo solo averne percezione in quella natura a cui le creature magiche sono generalmente associate, come resiste ed esiste oltre di noi, come noi costantemente la miniamo a forza di inventarci eterni. Nel testo reale della fiaba, che nasce dall’ibridazione ed il sovrapponimento di materiali e credenze attraverso il succedersi delle epoche, le cose stanno diversamente. I troll sono demonizzati, una manifestazione del disordine pagano a contrasto con la morale cristiana che porterà all’esito positivo. Dopo essersi introdotta nel castello, comprando l’avida principessa con i doni delle tre sorelle, la ragazza apprende dall’amato che c’è un unico modo per liberarlo dalla sposa mostruosa: sfidarla in una gara di bucato, nel giorno fissato per le nozze. La donna e la principessa troll dovranno lavare via dalla camicia del principe la macchia di cera, causata dalla curiosità della protagonista nella notte in cui è scomparso l’orso. Essendo la candela un simbolo della luce che sconfigge la tenebra, della purezza cristiana contro l’ottusità e l’ignoranza di un mondo ferino, la principessa non potrà raschiare via la cera, ma solo peggiorare la macchia, allargandola per tutto il tessuto, mentre la ragazza ci riuscirà con una sola immersione nell’acqua. Lavando via la macchia è l’incantesimo che si spezza ed è anche l’orso che viene per sempre annullato nelle fattezze dell’uomo. È a questo punto che la fiaba non mi appartiene più. I due amanti perdono tutta la loro originalità e bellezza, si confondono nell’insieme indistinto delle coppie umane sul pianeta. Avrei preferito, confesso, un individuo in cui l’orso e l’uomo fossero finalmente riuniti, in cui la pelliccia non fosse una maledizione magica, ma un aspetto dell’io: quello indomabile, inquieto, votato all’estinzione, finalmente lasciato emergere. O una versione della storia in cui l’animale fosse, invece che sconfitto, accettato nella stessa terra della compagna.

nel paese sotto il ghiaccio

Altrove, in una tradizione lontana da quella europea, presso gli Inuit dell’artico, gli animali nelle fiabe hanno la loro società e le loro dimore, proprio come gli esseri umani, e come loro hanno sentimenti. Non esiste tra il gruppo umano ed i gruppi animali un rapporto pacifico – l’uno o l’altro sono infatti preda o cacciatore -, ma piuttosto paritario davanti ad un comune destino. L’uomo spesso impara dall’animale cose straordinarie sullo spirito e sulle tecniche di sopravvivenza. Nelle fiabe Inuit abbondano gli orsi polari che si sposano o si innamorano di donne e uomini, ma pur essendo pieni di magia non sono vittime di qualche incantesimo che li abbrutisce. Ce n’è in particolare una, dove l’orso polare è la sposa di un cacciatore umano timido e solitario.[5] La incontra durante il periodo di caccia, mentre siede nella sua capanna di zolle e d’erba in cima ad una collina. Entra come una donna, ma ben presto, quando i genitori di lui si fanno troppo curiosi, fugge verso la fine del ghiaccio e l’acqua, tuffandosi in forma d’orso e rivelando allo sposo la sua origine. L’uomo la segue tra la sua gente, che ha doppia natura: umana e animale. Le pellicce usate come parka permettono la mutazione e la convivenza delle due forme. La pelle dell’orso conferisce poteri eccezionali e anche il protagonista, raggiunta la sposa nella sua terra natale, può indossarla, diventando l’animale polare. Nel paese della ragazza gli abitanti chiamano se stessi uomini, ma come orsi cacciano e si affrontano in duelli magici. Tra i due modi di essere non c’è confine preciso né una forma è migliore dell’altra: rispondono semplicemente ad esigenze diverse e non esiste un riscatto che cancella uno dei due sembianti. Ciò che fa fuggire la donna-orso polare sono appunto le domande dei suoceri sospettosi, la loro richiesta implicita di sottostare al loro mondo. Ciò che la fa tornare è la scelta dello sposo di seguirla, di affrontare il più potente e crudele degli uomini-orso polare per lei, di vivere, anche se temporaeamente la sua condizione.

Allora l’amore ha davvero un potere autentico di trasformazione che avviene all’interno della persona ed ha a che fare con il vedere in sé e nell’altro tutto ciò che è indice di differenza, che nella sua singolarità è inadeguato alla legge della maggioranza, fragile, portato ad estinguersi – e tuttavia protetto da chi ama, lasciato essere, andare.

[1] Andrew Lang, The Blue Fairy Book, (New York: Dover Publications, 1965), p. 20

[2] Michel Pastoureau, L’orso (Torino: Einaudi, 2008), p.95

[3] Michel Pastoureau, L’orso, pp. 46-47

[4] Olaus Magnus, Historia de Gentibus Septentrionalibus (Roma, 1555), Vol. XVIII, Cap. XXIV

[5] L’uomo che sposò la donna-orso polare (Inuit alaskani) in Il tamburo magico. Miti e leggende dei popoli artici. A cura di Mario Marchiori (Milano: San Paolo, 1997)

Immagini di Henry Ford e Kay Nielsen

bellissimo pezzo, condivido molto quello che dici: che avresti preferito un finale nel quale l’identità orso non andasse persa, come invece avviene in quest’ultima del popolo inuit. Carino questo davanti alla House of Parliament.

Il libro di Olao Magno è stato fonte anche per Tasso del Re Torrismondo. Ed anche per altri….Vabbé. Una nota così, eh, Francesca (-:

Bello, grazie!

un pezzo bellissimo, davvero emozionante. concordo sul fatto che sarebbe stato preferibile mantenere l’identità dell’orso, ma per quanto le fiabe siano sempre state un’ espressione di tematiche fantastiche, ed in quanto tali portatrici di elementi lontani dalla realtà a volte, o che si mescolano ad essa facendo interagire elementi reali e di fantasia, temo che nell’essere umano sia sempre stata radicata, e purtroppo lo è ancora, una ancestrale paura del diverso che ha fatto in modo di cambiare finali e vicende per non “osare” troppo in una società dove l’essere uguali, in questo e tanti altri casi l’essere”umani” è fondamentale per poter appartenere di diritto alla cosiddetta società civile.

e invece sarebbe davvero molto bello poter leggere e far leggere ai bambini, che crescendo formerebbero il loro sentire in modo differente, storie dove con naturalezza interagiscono i personaggi più diversi, intrecciando rapporti e sentimenti senza essere costretti a rinunciare alla propria identità originale.

C’è uno standard jazz che si chiama “East of the Sun (and West of the Moon)”. Mi ero sempre chiesto da dove venisse quello strano titolo.

Bravissima, Francesca.

Ho il vizio di leggere le fiabe interpretandole con le categorie psicanalitiche junghiane: anima, animus, ombra, sé. Ma questa volta non mi è venuto nemmeno in mente, tanto era affascinante la tua lettura.

Comunque una lettura junghiana di ‘eros e psiche’ si trova in: Marie-Louise von Franz, L’asino d’oro, Boringhieri 1985. E’ un libro in cui la von Franz teorizza una cosa molto interessante: “L’asino d’oro” sarebbe un testo composto, in parte, di narrazioni originali, di racconti tradizionali rielaborati e, in parte, di rielaborazioni di sogni dello stesso Apuleio.

Ho dato uno sguardo a: Michel Pastoureau, L’orso. E’ un libro affascinante, penso che lo leggerò.

@ Francesca

Volevo dire, se, secondo Pastoureau: “Si riteneva inoltre che l’orso maschio fosse attratto dalle giovani donne e le desiderasse carnalmente: spesso le cercava, talvolta le rapiva per poi violentarle e dare origine a esseri metà uomini e metà orsi, che erano sempre guerrieri indomabili e anche fondatori di stirpi illustri”, non può “anche” essere che sia “Eros e Psiche” una variante letteraria della fiaba nordica?

C’è anche un’altra curiosità che mi perseguita da anni, ma che non riesco

a sciogliere e riguarda il “Berserkr”, il guerriero.orso invincibile e allucinato.

Si tratta di questo fatto: “cenni presenti nelle opere dell’imperatore Costantino VII Porfirogenito (911-959) dedicati ai Sardi e alla Sardegna. In un passo del “De Cerimoniis aulae bizantinae” apprendiamo che durante la cerimonia per l’elezione dell’imperatore nel Sacro Palazzo, un gruppo delle guardie del corpo, composto esclusivamente da Sardi, cantava in greco un inno di acclamazione e di auguri all’imperatore (eufemia), i cui versetti venivano recitati per tre volte (Web).

Ora sembra che il nome di questi giannizzeri sia, più o meno “bushaki”

o roba simile [non ho in questo momento possibilità di verifica] e, infatti, in Sardegna sono andati a scovarne una ipotetica provenienza da un unico paese “Busachi” o, con molta più fantasia ad associarlo con “busciaccara [tasca]” dove, si sa, i sardi portano il coltello.

A me pare invece, una volta accertate le premesse, che possa essere preso in considerazione proprio il termine “Breserkr”.

D’altronde mi pare che l’emigrazione di miti lungo la direttiva nord-sud, venga addirittura ipotizzata per i poemi omerici.

Sia chiaro che io sono completamente ignaro su quale siano le conoscenze in questo campo, e quindi non di affermazioni si tratta, ma soltanto di curiosità a cui mi piacerebbe sostituire una versione di queste storie scientificamente più credibile

Ogni cultura umana si arrangia a creare mitologie con il bestiario che ha a portata di mano. Nelle leggende delle comunità indigene delle Ande non c’è l’orso, ma è il condor travestito da uomo a rapire le giovani donne che conducono al pascolo lama e pecore per portarle nel suo nido tra le rocce

Intanto grazie a tutti voi! provo a rispondere ad alcune questioni.

@Irene, in realtà le fiabe, pur avendo elementi fantastici, sono piene di realtà – purtroppo passano sempre come strumenti pedagogici e tutt’al più da vagliare alla lente della psicanalisi, mentre invece in loro confluiscono la storia, i riti, le tradizioni dei popoli dove si sono formate. Il più banale degli esempi lo si ritrova se si associano le fiabe più classiche con bambini variamente abbandonati nel bosco al problema della percezione dell’infanzia durante il tardo medioevo e la prima età moderna (quando anche la fiaba scritta vede la luce e proprio in Italia con Basile). E’ poi interessante vedere come la materia originaria, difficilmente rintracciabile con certezza, si contamini a seconda delle influenze religiose, storiche, etc. e del luogo. Sul diverso, come dici tu, nelle fiabe accade esattamente ciò che accade nella storia: si fanno passare per ‘bambini’, fiabe atroci, come L’ebreo nel roveto, riscritta dai fratelli Grimm, dove l’ebreo solo per essere tale è costretto a danzare scorticandosi in un rovo dal ‘valoroso’ protagonista… togliamo il violino magico che porta alla danza nella fiaba e guardiamo all’Europa e non vedremo grandi differenze.

@ soldato blu, pensa Jung è l’unico che mi affascina con il discorso dell’inconscio collettivo, dal punto di vista psicanalitico… mi hai fatto venir voglia di riprendere in mano il suo bel libro sull’alchimia.

Per il resto: al di là della trasposizione nordica che ho scelto, si ritrova l’orso ovunque in Europa (poi, come tu sai, io vengo da una città che ha l’orso addirittura nello stemma!). Pensa che la famosa Pelle d’Asino di Perrault nella versione del Basile, è in realtà coperta da una pelle d’orso e anche in quella più tarda dei Grimm, se non mi sbaglio. Il libro di Pastoureau è assai bello, se leggi l’inglese ti consiglio anche Man and the Natural World di Keith Thomas, dove lo storico inglese studia proprio la relazione tra uomo e ambiente nell’età moderna.

Sui Berserkir – mi pare assai interessante il parallelo con le guardie sarde – la costumanza di vestirsi da animale vale per molti popoli in realtà, e c’è indubbiamente un percorso comune nelle culture euroasiatiche, anche se poi lo spettro dello sciamanesimo diventa così affascinante da essere pericoloso e compromettere molta ricerca storica (vedi, ma vado un po’ fuori, tutto il materiale relativo ai processi per stregoneria, dove le teorie sciamaniche a volte fanno dimenticare tutto l’imprescindibile problema di Riforma- Controriforma e guerra civile di religione europea). Sulla Grecia e il Nord: hai presente il libro di Dodds I Greci e l’irrazionale? non so se è ancora in stampa…

@macondo. Sì, perfettamente d’accordo. Così come per i nativi americani compare spesso il Corvo o il Coyote… c’è un legame tra animale e ambiente, sempre. Infatti (riprendo di nuovo da Pastoureau) in Europa abbiamo l’anomalia cristiana del leone, introdotto dalla chiesa per sconfiggere l’orso – un animale estraneo al nostro mondo, quasi soprannaturale, per allontanare quello vivo e presente.

“I greci e l’irrazionale” è stato ristampato da Sansoni cinque o sei anni fa. Dovrebbe essere ancora in catalogo.

Non si sa mai cosa dire: la memoria fa brutti scherzi, oppure: la cattiva memoria ti fa fare passi di danza che non hai inventato tu.

Volata via da tempo la mia copia del libro della von Franz “L’asino d’oro” – che immagino irridermi dalla libreria di un amico compositore con cui portammo abbastanza avanti il progetto di trarne un'”opera musicale” prima di smettere a causa di un’inconciliabile disparità di vedute: sperimentalismo o tradizione?- io ero per la tradizione -, sono andato, oggi, appena tornato dal lavoro, a dare uno sguardo a un altro libro della stessa autrice, che non sfogliavo ormai da molti anni: “Le fiabe interpretate”, Boringhieri 1984, per vedere se c’era qualcosa che poteva interessare il tema del post.

Non ho dovuto faticare molto, perché, a pag. 3:

“Nella tarda antichità Apuleio, filosofo e scrittore del secondo dopo Cristo, inserì nel suo celebre romanzo *L’asino d’oro* una favola, *Amore e Psiche*, del tipo “la bella e la bestia”, secondo un modello che ancor oggi è possibile raccogliere in Norvegia, Svezia, Russia e molti altri paesi. Si è giunti, perciò, alla conclusione che almeno questo tipo di fiaba (quello che narra d’una donna che libera l’innamorato che ha l’aspetto d’animale) esiste, praticamente inalterato, da duemila anni,”

Ora, quindi, mi è che quando sospettavo un legame “diretto” tra “Eros e Psiche” e la fiaba nordica, non era perché era “naturale” fare un accostamento del genere, ma perché “qualcuno” me lo aveva detto e io me n’ero dimenticato senza dimenticarmene.

C.G. Jung chiama questo fenomeno: “criptomnesia” o “ricordo occulto”.

due refusi:

– secondo secolo

– mi è chiaro

Non c’entra invece con la criptomnesia, nè con ciò che mi è stato raccontato sulla trasmissione dei miti secondo una direttrice nord-sud,

quest’accenno ad Omero, pescato in quel vero scrigno di pietre preziose

che è il testo indicato in bibliografia da Francesca:

Michel Pastoureau, L’orso, Einaudi 2008, pag. 30:

“Innumerevoli autori, a partire da Omero, hanno raccontato o commentato il giudizio di Paride, il ratto di Elena e i drammatici eventi che ne seguirono. Molti pochi, invece, hanno sottolineato che il rapimento della donna più bella del mondo non era stato compiuto da un uomo qualunque, bensì da un uomo che era stato nutrito e allevato da un’orsa […]

[…] la tragica storia di Paride può essere ricollegata a un mito ursino proveniente da tempi remotissimi, che prevedeva l’accoppiamento tra la donna e l’animale selvatico, la bella e la bestia. ”

Pastoureau, a sua volta, fa riferimento a questi due testi:

Philippe Walter, Artù, l’orso e il re, Arkeios 2005

e

Otto Rank, Il mito della nascita dell’eroe, SugarCo 1994.

L’orso nella mitologia ha anche un interessante risvolto femminile.

Nella mitologia greca l’orso era l’animale di Artemide, dea femminile per eccellenza. Callisto, una delle ninfe del suo seguito, fu trasformata in orsa per aver ceduto alle lusinghe di Zeus (che le si era presentata sotto le sembianze di Artemide stessa), e quindi uccisa e trasformata nella costellazione dell’Orsa.

L’essere stata allevata da un’orsa credo si dicesse anche di Atalanta.

E presso i Celti l’orso era collegata ad Arto/Artio, una dea femminile.

http://bp2.blogger.com/_sACjzIQ90ZY/RaE8TAp3TgI/AAAAAAAAAC0/zsq1u5iLHhk/s1600-h/artio.jpg

Di *Artemide*, dice Pastoureau: lo “stesso nome è costruito sulla radice indoeuropea della maggior parte delle parole che indicano quest’animale (*art-, *arct-, *ars-, *ors-, *urs- ecc.) e in particolare la parola greca “arktos”.

*Arcadia*, poi, sarebbe “terra degli orsi”.

E Scardigli e Gervasi in “Avviamento all’etimologia inglese e tedesca”, Le Monnier 1978:

“bear [bi:və] s. “orso”: BAR s.m. “orso”. S. germ. occ. (ags. *bera, ata. *bero, ol. *beer) cui corrisponde il germ. sett. BERNUZ (norr. *björn, dan. *bjørn, sved.*björn)[…]

L’etimo sarebbe l’ie. BHEROS “bruno” (cfr. lit. *bèras, lett. *bęrs, nonché le voci « beaver » e « brown » e la denominazione è prob. di tipo tabuistico: la menzione generica del colore viene preferita alla denominazione diretta, ie. RKSOS (scr. *rksa-, gr. *àrktos, lat. *ursus ecc.).”

Grazie Sergio per l’informazione! io lo presi in biblioteca anni fa (Dodds) e non sapevo fosse stato ristampato…

@soldato blu: è o non è una meraviglia il libro di Pastoureau?

sposto un po’ l’attenzione all’orso feticcio dell’infanzia, il teddy bear, con cui conclude l’opera – per dire come questo animale sia ancora presente nelle nostre vite. (la mia collezione è piuttosto nutrita, tra l’altro). Scusate il finale ludico!

Bellissimo! E’ un momento di vera poesia, nel senso che la fiaba è simbolica. dietro la pellicia si vede l’alba del cuore umano.

Con i bambini (prima anno in scuola media) ho studiato con loro Belinda e il mostro ( la versione italiana de “La belle et la bête”, in traduzione francese) e Barbe-bleue, con l’argumento (paura, amore, mostro).

e ho studiato anche il film de Cocteau.

Grazie a te, Francesca. Vado a stampare. Non so ancora, ma penso che mi dà la voglia l’anno prossimo di studiare l’argomento con i bambini: l’orso. Puo fare anche un lavoro con SVT ( science et vie de la terre: materia in Francia).

Nel mio paese di nascita: l’orso ( en Ariège) era una tradizione di cultura.

Le montreur d’ours era molto apprezzato.

@francesca

Pensa che ho scoperto che esiste un’edizione ancora più recente del libro di Dodds, appena uscita per la BUR, a prezzo molto economico (12 euro).