Napoli’s Trivial

di

Francesco Forlani

Se cerchi il silenzio te ne vai in campagna. Le città parlano. Sussurrano, gridano, fin dalle prime luci dell’alba. Anzi, pare che suonino. Ogni città ha lo stile inconfondibile di un vecchio musicista jazz, di una leggenda venuta da altrove – certamente una città, New Orleans, Parigi, Londra, Bruxelles- e sbarcata dovunque ci fosse la vita. Dove ci sono grandi fabbriche o un porto.

Quando Torino si sveglia, la luce sembra fare a botte con l’oscurità: piazza Castello, piazza Vittorio, avvolte nella bruma rimangono deserte fino a tarda mattinata, e che ti sembra che i suoi abitanti abbiano trascorso la notte in ufficio. Ha un suono freddo e incalzante, dove ogni strumento si aggiunge strada facendo, alternandosi alla maniera di viali e controviali, con il senso che è direzione dei flussi. Note lunghe, alla Jan Garbarek, e incedere pieno di ritmo e potenza. O il basso in movimento di Jaco Pastorius in Slang, l’armonia progressiva di chitarre alla Pat Metheny Group, It’s For You. E infatti Torino è per te, anche se non ti saluta per strada.

A Milano invece la vita al mattino brulica, in un caleidoscopio su cui rimbalzano luci dei neon delle metropolitane e dei negozi di corso Buenos Aires. La vita sgorga da terra e la gente è un fiume in piena, allertato dai primi raggi di sole. La sua voce è cool. È il Miles Davis Quintet di Round Midnight, con Miles Davis accompagnato da Wayne Shorter e Herbie Hancock. O il suo duet con John Coltrane in So what.

Roma ha due suoni alle prime luci del giorno. Quello monumentale di Gershwin, la Rapsody in Blue, e l’altro, un tipico bebop. Con i suoi volumi ampi e le architetture improvvise, che alla maniera di vecchi cartelli stradali ti dicono dove e perché sia passata di lì la Storia. Il suo risveglio ha lo stesso respiro di Charlie Parker &Dizzy Gillespie in Hot house.

A Napoli, nuova cosa, i raggi di sole sono colpi di clacson nervosi, con gli attraversamenti di strada improvvisi di gente a piedi poco disciplinata e le vespe e i motorini a sfrecciare tra le auto in coda come in un assalto alla diligenza. La sua alba ha il suono free di Ornette Coleman, l’irruenza di John Coltrane, il disordine metafisico di Sun Ra di Space is the place o la scomposta poesia di Archie Shepp in Things Ain’t What They Used to Be. I suoni di una città possono capirli solo i poeti. Di tutti i quartieri, variazione temporale dell’unico tema dell’inizio, ne riconoscono le tonalità, la frase, non necessariamente urlata per strada e che si indovina dalla lunghezza delle luci che tagliano in due vicoli e strade per poi scavare buchi di vita tra i riflessi dei vetri delle finestre, ficcate a ritmi regolari sulle facciate dei palazzi.

Pizzofalcone

Non so esattamente ciò che sto cercando, qualcosa

che non è stato ancora suonato. Non so che cosa è.

So che lo sentirò nel momento in cui me ne impossesserò,

ma anche allora continuerò a cercare.

John Coltrane

Durante la libera uscita si scendeva lungo la via di Monte di Dio sfiorando con le mantelle nere le sbarre fissate lungo i marciapiedi stretti, irregolari. Bisognava fare il giro largo, con il divieto assoluto di scendere molto più in fretta attraverso il Pallonetto. Per via della reputazione che s’era fatto il quartiere e del pericolo che ogni allievo in divisa storica avrebbe corso. E su quella strada tortuosa, su cui la levità della discesa si accompagnava alla felicità di essere liberi, fuori, usciti da dentro, si faceva vedere la cartografia degli amici, dei piccoli gruppi di allievi che rompevano le righe dell’ordine imposto dalle sezioni, le squadre, i plotoni, per formare una compagnia all’insegna del comune sentire. Io e Ciccio della terza C, nona squadra, terzo plotone, terza compagnia.

E con noi Nicola del classico A, un paio dello scientifico A, e due o tre cappelloni, allievi del primo anno che ci portavamo in giro per la città.

Napoli ci appariva sempre diversa da come la vedevamo dai finestroni della sala convegno, vetrate della malinconia, più viva e per certi versi più inafferrabile. In divisa si arrivava fino alla piccola piazza in fondo a via Gennaro Serra, e imboccando la prima stradina, quella di Brandi, si entrava, ben attenti che non vi fossero ufficiali nei paraggi, nel portone subito dopo la pizzeria. Una volta dentro, l’odore di naftalina delle decine di divise storiche e kepì, appesi lungo tutto il perimetro di una camera annerita dalla polvere, sorvegliata da un’unica poltrona rosicchiata dai topi, ti assaliva naso e bocca, come un bacio improvviso, inatteso. Lì se ne stavano le sacche con gli abiti borghesi -ufficialmente non si poteva affatto uscire senza divisa e meno che mai lasciare gli spadini incustoditi- e con la stessa foga di giocatori di calcio imberbi, alle prime armi, si sostituivano le giacche con doppia fila di bottoni argentati, con non meno vistosi Monclair, mentre i Levi’s neri e aderenti scalzavano i pantaloni celesti con la banda viola sui lati. Si abbandonava la divisa per indossare l’uniforme, anche se la diserzione riusciva soltanto a quelli che con strane alchimie di pettine e gelatine erano riusciti a farsi crescere i capelli; gli altri, tutti gli altri, visti da dietro, ce l’avevano scritto sulla nuca, nuda: Collegio militare Nunziatella.

Ecco perché, oltre Brandi, via Chiaia -quella parte di via Chiaia- era la spiaggia. Così camminavamo io e Ciccio, rinchiusi nei giubbotti a proteggerci dal vento, quasi a sfiorare l’acqua.

“Ciccio, ma per te cos’è l’amicizia?”

“Aspè, mò non so concentrato”.

“Dai, è importante. L’altra sera in camerata ne parlavi con

Marco Pelliccia. È la lealtà, rispettare la parola data?”

“È un po’ di tutto”.

“Di tutto cosa?”

“Francè, lascia stare, t’ho detto che non ci sto con la testa.

Te lo dico più tardi”.

“Quando?”

“Ma perché c’hai un’ora precisa?”

“Sì, entro le sette di stasera”.

“E che ore sono?”

“Le cinque e un quarto. Diciamo alle sei, ok?”

“Magari prima…”

“Lo sai che è proprio bona?”, mi aveva detto Ciccio mentre

salivamo su per via dei Mille.

“Chi?”

“La sorella del cappellone”.

“Quale?”

“Dai, dici tu: a chi stai pensando? Mò proprio, però, senza

che ci rifletti…”

“E perché ti viene in mente lei?”

“Perché sono amico tuo, no?”

“E tu cosa pensi di lei?”

“Fermo restando che non è il caso…”

“Certo che è il caso”.

“Grande scopata”.

Non l’avevo mai sentito dire da lui, forse da altri. Solo una volta arrivati a piazza Amedeo, prima di scendere fino alla sala del cinema di via Crispi, mi ero reso conto che a partire dalla ‘scopata’ non c’eravamo più detti niente. Abbiamo fatto il biglietto militari e ragazzi. Ci siamo guardati intorno, e visto che c’erano tante ragazze, sicuramente attratte dal nome di Richard Gere sul cartellone, è stato Ciccio a rompere il ghiaccio.

“Ma è possibile che siamo così coglioni? Per una volta che potevamo esibire la divisa con orgoglio e rimorchiare come marines ce ne veniamo vestiti da chiattilli!”

Come al solito aveva ragione lui. Davano Ufficiale e gentiluomo, e quando mai si sarebbe ripetuta un’occasione del genere? In borghese ci vai a vedere i porno, mica un film così, tagliato su misura per noi come le nostre divise bianche estive. Quelle che avremmo messo di lì a un mese. Magari in moto, con la moto di Ciccio, che il papà gli aveva regalato per la promozione in quinta liceo. Terza C. I paesaggi evocati dal film erano tutti orizzontali. Deserti, e in mezzo ai deserti le caserme. Oltre le caserme la città. Che quasi sembrava Caserta-città-deserta, canticchiavamo ogni volta che si andava in stazione a prendere il treno per Napoli, la domenica sera, alle 9 e 10. Tutto piano, case basse, camerate altezza uomo, dove l’unica scena verticale è quella dell’amico di Maionese, Mayo, Gere, che si impicca per amore. E tutti gli spettatori ad alzare lo sguardo, manco stesse decollando un caccia. Quando usciamo ci prende come il nervoso e l’ansia di rimettere le uniformi. Chiedo da accendere a una ragazza che ci stava poco distante, facendogli segno con la sigaretta e la mano. A Ciccio gli stava venendo in mente di attaccare bottone, di dire che noi eravamo esattamente come loro, cioè nel film, non noi come ci vedevano adesso, ma militari, annerchiati e cazzuti. Io gli ho fatto segno che però dovevamo andare, che era ora. Così lui ha lasciato perdere, per fortuna sua, mia e della ragazza. E siamo scesi lungo via dei Mille, fino a Chiaia. Ci siamo fermati all’altezza del ponte, massiccio, sospeso come un’insegna di un mondo totalmente verticale, con l’ascensore e le scalette per salire fino a Monte di Dio, su un lato. Sull’altro, subito dopo il ponte, le strade in salita d’imbocco all’inferno, ai quartieri, anche loro a noi interdetti al pari del Pallonetto.

“Questo mi piacerebbe fare, sai?”

“Cosa?”

“No, è che tu prima mi hai chiesto cos’è l’amicizia. Al cinema

non potevo dirtelo, ma ora che ci ho pensato, ci pro –

vo, se ti va”.

“Ho ancora un quarto d’ora”.

“Ma per che cosa?”

“No niente, poi ti dico, un appuntamento”.

Ciccio mi aveva sorriso e, tutto soddisfatto, quasi mi faceva cadere con una spinta.

“Insomma, mi lasci solo”.

“Questa volta. Ma la prossima le dico di portare un’amica, vedrai”.

“Vabbuò, facciamo finta che è così. Comunque ti dicevo dell’amico che è proprio come quello che sta lì dentro. Non le scale che puzzano, che la gente ci va a pisciare”.

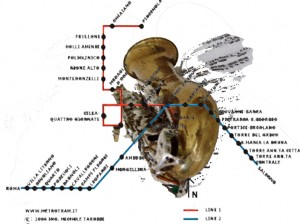

Dalla nostra posizione, accanto all’edicola, bisognava sporgersi un poco per guardare dentro l’atrio delle scalette e scorgere l’ascensorista seduto al banchetto protetto da un vetro, proprio accanto ai due ascensori. Ce ne sono una ventina in tutta Napoli, di ascensori pubblici. Il più famoso è quello che dalla Marina sale fino a piazza del Plebiscito. Certo che se non è verticale questa città, che tiene gli ascensori perfino nelle piazze…

“…allora l’amico deve stare là, a darti la possibilità di scendere o di risalire. Non è vero che un amico te lo trovi soltanto al

momento del bisogno. Un amico lo cerchi e lo trovi nei sogni”.

Non gli avevo mai sentito dire delle cose così. Ero rimasto senza parole e talmente sorpreso che non l’avevo vista arrivare.

“Ciao, io sono Olga”.

“Lui… è Ciccio”.

“Beh, Francè, la chiave ce l’hai, no?”

“La chiave?”

“Sì, la chiave dello stanzino, lì da Brandi. Io devo andare, ci vediamo poi. Voi proseguite, no?”

“Noi?”

“Sì, voi”.

“Ma veramente ancora non si era deciso. Olga voleva fare due passi, magari in via Caracciolo”. Torniamo verso piazza dei Martiri.

“Bene, io prendo l’ascensore. Io salgo. Marò, non fare quel la faccia, te l’ho detto che avevo da fare. Olga, piacere di averti incontrata. Sicuramente non mancherà occasione di conoscersi meglio, mò però devo andare. Tanto a quello lì lo lascio in buone mani, mi sa”.

Avremmo camminato a lungo. Dal lungomare si poteva vedere il collegio. Rosso, a picco sul mare, che da Pizzofalcone sembrava quasi dominare l’altro castello alla deriva. Le mani di una donna sono onde e nessuna pietra riesce a difendersi dall’acqua, che stacca pezzi dapprima minuscoli poi pesanti come scogli. L’avevo lasciata entrare con me nella stanza buia e fredda. Non c’erano le divise appese ma solo i borsoni ricolmi di abiti borghesi. Lei aveva socchiuso la porta di metallo e mi aveva baciato ficcandomi la lingua fin dentro ai pensieri. Ogni città ha i suoi baci. Con schiocco mortale, o morbidi di lingua e palato. Strappati al tempo che sembra arrestarsi, poi torna. Ogni giorno un bacio diverso, con lei che aspettava lungo i gradini delle scalette che puzzano che la gente ci va a pisciare e tu sentivi solo il suo profumo. Baci, rubati, rapiti, scippati all’unico amico che avevi. Che ti guarda andare dritto agli ascensori di Montedidio, mentre lui scende insieme agli altri lungo l’unica strada maestra, che sembra cadere in un unico corso fino al mare. “Gente, passiamo noi!”, pare che cantino. E vi osservate un attimo, quasi all’ultimo, proprio all’incrocio che vi separa, dove il cuore ha deciso che sarà di lei, e lo sai che ai tuoi amici ritornerà soltanto quando non ne rimarrà più niente. Come ora. Che aspetto l’amico di sempre, Ciccio, anche lui meno giovane, ora padre. Seduto ad un tavolo della nuova saletta di Brandi, il ristorante. Con un passaggio elegante di vetro attraverso il cortile, si sono ingranditi prendendo quell’ala del palazzo. In quel punto preciso, della stanzetta in cui avevo provato la paura del volo. Se cerchi la vita, è qui.

QUESTO RACCONTO FA PARTE DEL VOLUME MISCELLANEO “NAPOLI PER LE STRADE” CURATO DA MASSIMILIANO PALMESE PER LE EDIZIONI AZIMUT. Gli autori inclusi sono:

Alessio Arena, Luigi Romolo Carrino, Stella Cervasio, Fabrizio Coscia, Carla D’Alessio, Maurizio de Giovanni, Luca De Pasquale, Peppe Fiore, Francesco Forlani, Antonio Iorio, Simone Laudiero, Marilena Lucente, Giusi Marchetta, Marco Marsullo, Paolo Mastroianni, Rossella Milone, Davide Morganti, Marco Palasciano, Massimiliano Palmese, Angelo Petrella, Massimiliano Virgilio.

Una meraviglia che ho letto ad alta voce.

Complimenti.

ho letto. riflettuto. preso nota. sorriso…

Alla musica, fondamentalmente sempre chella dell’ammore, ‘o riesto so’ ccose ‘ntellettuale, bisogna tenere conto degli odori e delle puzze. ogni vicolo ha la sua puzza; la stessa cosa vale per ogni quartiere. c’è il vicolo della puzza e del fumo della carnacotta. c’è il viocolo Tofa sopra ai Quartieri Spagnoli che addora e feta di sciuscia. c’è il vicolo che puzza di ferrovia e vicino quello che puzza di cinema di film porno. c’è il vicolo e un intero quartire che puzza ancora ni nafta anche se le navi non scaricano più niente, anche perchè lo scarico si fa altrove. uno scarico di robba cinese e poi lo scarico dei liquami e lo scarico della munnezza e lo scarico di corpi che si riciclano. In certi quartieri più che in altri, il riciclo dei corpi è maggiore che in altri. Specie quei quartieri destinati a crescere e allevare i futuri dirigenti della città munnezza. E, ‘a città ha più odori o cchiù puzza? Ll’addore d’o rraù, non tanto pecchè te vuò magnà ‘o rraù, se sente ancora dint’e viche? O ‘e tubbe ‘e scappamente e ‘a munnezza dei rifiuti e ‘a fetumma umana(‘e cchiù furbe; ‘e cchiù intelligenti; ‘e cchiù ‘e figli ‘e mappina…stanno sempe ‘mprufumate, forse pe’ cummiglià ati puzze…)ha cummigliato tutte ll’addore bbone, comme a chella d’a vasenicola o nientemene ca ll’evera servatica.

Transit Scarpantibus

Così è. fra’, l’amico è proprio come quello che sta lì dentro. Ancora racconti così, grazie.

bravo francesco!

bel pezzo!

Il racconto di Francesco è bellissimo. Ha trovata la musica di ogni città per incontrare il batticuore della sua adolescenza. Li si alza la Nunziatella, come cittadella chinata verso il mare, sede dell’amicizia, dei momenti sospesi dietro il vetro a immaginare la vita futura, e la città, ancora misteriosa, territorio di desiderio, d’infrangere. Nella scrittura di

Francesco si sente la vita rimasta cruda, reale nelle via che va all’incontra del mare, si sente il desiderio innocente e bello ( il bacio) e il puzzo della strada, l’avvicinamento della parte animale e pura.

Sono andata sulla traccia e ho sentito questa, quando si allontana la strada principale Chiaia, e che con il cuore vagabond, tu sali la strada Montedidio, con il soffio corto, in un silenzio strano d’inizio pomeriggio,

un silenzio che ti fa indovinare il mare dietro e giù, è anche un lato della città: ombra sulla strada, sole in cortile della Nunziatella, vita chiusa nella casa, solo un alimentari aperti.

Il libro Napoli per le strade è magnifico. I racconti sono diversi nella musica e evoca una parte della città.

Questo di effeffe è davvero un bel racconto. Giusto mix di “showing” e “telling” come direbbero gli inglesi, con i dialoghi a ricompattare la misura del racconto. Bella (anche se non nuova) l’idea di legare Torino, Roma e Napoli ai pezzi dei grandi del jazz ( e che grandi!). Bravo Francesco. Questo libro antologico mio ha incuriosito. Lo leggerò.

L’ho riletto ora che sto in campagna, in silenzio, e l’ho trovato più bello: la Napoli chiacchierina/chiacchierona di una mia vita fa’ è comunque un ricordo senza prezzo.Stammi bene, Stella.